Leggendo una poesia di Roberto Bolaño, per il canale streaming di «Decamerette», ho involontariamente sostituito in piedi ci sono solo i cordoni / della polizia con in piedi ci sono solo i cordoni / della poesia, mi è parso da subito uno dei più bei refusi di sempre. L’idea di una nuova rubrica è nata quel giorno, un appuntamento che facesse l’esatto contrario di ciò che fanno i cordoni della polizia: avvicinare. Accorciare le distanze. Per ogni numero si parlerà di una, due o più poesie, di vari poeti, cercando un filo comune, facendo sì che versi lontani si tengano per mano.

*

Prendiamo una casa, mettiamola in un posto. Prendiamo una casa piena di appartamenti, mettiamola in una grande città, il più grande possibile, lasciamo che molte persone vadano e vengano per le vie e che alcune di queste possano entrare o uscire dalla casa, che abbiamo messo proprio nel centro della città, a downtown. Diciamo che la città ha grosse possibilità di essere New York, di essere Chicago, di essere Los Angeles. Entriamo nella casa, adesso, guardiamone gli arredi, la disposizione degli oggetti, i colori dei divani, contiamo le forchette e i coltelli, osserviamo il numero di bevande alcoliche appoggiate su un mobile bar, controlliamo il frigorifero, dovrebbe esserci del latte. Ora avviciniamoci alle finestre, una per una, accostiamoci ai vetri, guardiamo sotto, perché l’appartamento, per forza di cose, è in alto. Passano macchine e persone, qualcuno chiama un taxi, molti attendono il cambio di colore di un semaforo. Tutti vanno e vanno incontro a qualcun altro e vanno soli.

Prendiamo un’altra casa, togliamola dalla città, mettiamola in un altro posto. È il posto è una piccola contea del Midwest o, perché no, del Vermont, o dell’Oklahoma. Mettiamo molto spazio tra la casa e le altre e alberi, e aggiungiamo persone di poche parole. Dentro la casa agitiamo memorie, ricordi, tormenti. Che si tratti dell’appartamento cittadino o della casa isolata mettiamo senso di perdita, qualche dolore. Sperimentiamo. Interroghiamo stanza per stanza, facciamo domande, una diversa per ogni stanza, perché ogni ambiente è diverso dall’altro, ha un altro colore, una storia unica. Se nelle stanze troviamo una persona, prima ancora di rivolgergli la parola, abbracciamola, ne ha bisogno, è sola, è solo, ha perso qualcuno. Ha lottato ogni giorno e ha dovuto cedere molto, l’amore è un barlume lontano ma è ancora un desiderio. In quelle camere sono passate le lotte sociali, le conquiste, le delusioni più cocenti, la democrazia, il perdono, l’America tutta quanta. Le case, le due che abbiamo individuato, insieme a tutte le altre, sono l’incredibile e meraviglioso agglomerato in cui fa residenza la poesia del Nordamerica. Vasta per stile e riferimenti, sterminata e ogni volta è nuova, e ogni volta avvolge e abbandona.

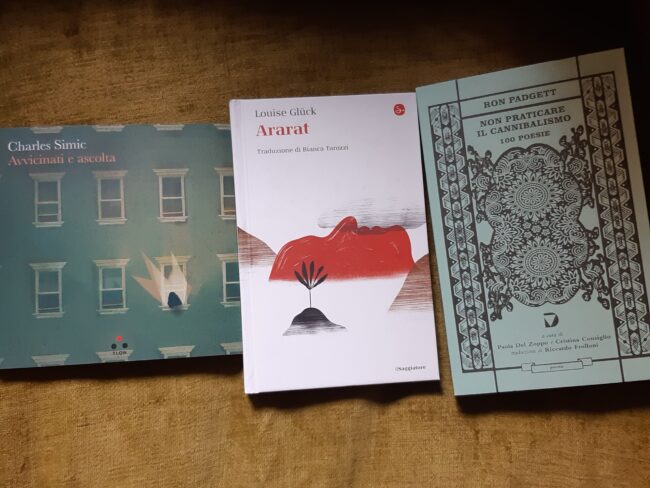

Ogni stanza un punto di vista, un figlio perduto, una riunione degli alcolisti anonimi, un male incurabile, un mazzo di fiori, una luce soffusa, il crepitìo delle foglie sotto i piedi in autunno, la stanza con il deserto, la stanza con la high-way. La luce delle insegne dei Motel, i Motel, le loro camere, gli arredi dozzinali. Le roulotte, la donna fotografata sulla porta, i figli chissà dove. La stanza della povertà, dei sussidi e quella dei tramonti spettacolari. Tutte queste stanze e altre ancora sono il complesso della poesia nordamericana. Un mondo luminoso e oscuro. Una casa sconosciuta, la nostra casa, quella in cui appoggiamo il capello. Su minima&moralia ho parlato già diverse volte della poesia statunitense, passando da John Ashbery a Ben Lerner fino ai volumi di Nuova Poesia Americana III e oggi provo a entrare nelle stanze di Charles Simic, Louise Glück e Ron Padgett. Poeti che hanno in comune il periodo di nascita, Simic è del 1938, Glück è del 1943 e Padgett è del 1942, e poco altro, ci interessano proprio perché hanno modi differenti di affrontare e raccontare situazioni analoghe. Nessuno di loro sfugge alla realtà, alla memoria, al dolore, alla perdita, alla solitudine, ma tutti e tre dall’alto della loro bravura ci dimostrano in quanti stili si possa scrivere in versi, come l’argomento muti a seconda del punto di vista di chi lo racconta, ma andiamo per ordine o per stanza.

Charles Simic è uno dei maggiori poeti contemporanei, pochi, tra i viventi, sono al suo livello: è cresciuto a Chicago, ma ci è arrivato dopo molte difficoltà e passaggi, è nato in Serbia, si scappava dai nazisti, una famosa sua citazione – ripresa anche da Moira Egan nell’introduzione alla sua più recente raccolta Avvicinati e ascolta (Tlon, 2021, traduzione di Abeni e Egan) – recita: «I miei agenti di viaggio erano Hitler e Stalin». Da questa semplice frase possiamo trarre due aspetti fondamentali della poesia di Simic: l’ironia e il senso della storia. Nessuno dei due elementi mancherà di segnare le numerose raccolte in versi che ha scritto. Il vestito di Simic è cucito con stoffe tradizionali ma il taglio è sempre diverso, elegante e innovativo, colorato e pronto a sfumare nel grigio, novecentesco ma sempre aperto al futuro.

E il futuro per Simic non è solo guardare alle novità, prestare attenzione a ciò che accade, è soprattutto in quel che scrive, ogni sua poesia gioca d’anticipo, qualcosa sta per accadere oppure è già accaduta ma non ce ne siamo accorti, un dettaglio ci è sfuggito, ci sono sfumature che non abbiamo colto. Da questo libro recente, ci chiama il poeta, ci fa segno di avvicinarci e poi di ascoltare, non dice in silenzio, ma il silenzio si avverte, è preparatorio, incide tra un verso e l’altro, tra una poesia e l’altra. Avvicinarsi non vuol dire, semplicemente, accostarsi a chi sta parlando, ma è un invito a osservare meglio le cose che accadono, i cambiamenti, i registri mutevoli del nostro tempo. Presta attenzione, sembra dirci Simic, nei suoi testi, è lì che forse risiede il tuo riparo, la possibilità di salvezza. Siamo sulla soglia della disperazione, ogni giorno, eppure possiamo, giunti a sera, tentare un equilibrio tra un breve sorriso, un pianto commosso, una lampada, il ricordo di un amico. Di sera possiamo sentire l’amore, non sempre, ma quell’ogni tanto può rappresentare tutto. Avvicinati e ascolta è pieno di poesie meravigliose, trasportate nella nostra lingua benissimo da Damiano Abeni e Moira Egan. Sulla copertina del libro è illustrato un condominio, è notte, ci sono tante finestre, una sola è illuminata, aldavanzale s’affaccia una figura in ombra, non definita, le poesie arrivano da quel punto. Una si intitola È un giorno come un altro e fa così

“La coppia di anziani strappa erbacce

fianco a fianco in giardino,

il cane subito alle loro spalle

che dimena la coda e vorrebbe aiutare.

Vivere nell’assoluta ignoranza

di ciò che succede nel mondo

è il segreto gelosamente serbato

della loro felicità sempiterna.

Sonnambuli in amore, guardateli

tendere la mano alla mano dell’altro

una volta finito il lavoro,

puri come angeli e orgogliosi come demoni”.

Ci troviamo davanti un testo stupendo, di esemplare chiarezza e profondità. Simic gioca su due piani. Il primo è quello in cui si racconta una scena, all’apparenza molto semplice. Vediamo i due anziani in giardino che lavorano fianco a fianco, alle loro spalle il cane che scodinzola, è un quadretto perfetto, sembra di vedere una fotografia saltata fuori da un album dei ricordi. Quattro versi, primo punto e poi lo stacco, la bravura di Simic. Quel quadretto reale, ci dice, nasconde molte cose, fino ad apparire surreale, fuori dal tempo e dal mondo. Sono felici a dispetto del mondo, solo ignorando le tragedie possono proseguire nella loro vita serena. Qui il lettore può concordare e aggiungere quello che Simic lascia intravedere nello spazio bianco, forse i due anziani non ignorano, e strappare erbacce insieme è solo il modo per tirare avanti, nonostante tutto. Forse.

Simic ci vuole far pensare, ci prende per le spalle e ci scuote, e nella terza strofa scrive guardateli, osservateli, chi sono questi due vecchi innamorati? Qual è il prezzo di questa felicità apparente. Mentre avvicinano le mani, sono angeli e demoni allo stesso tempo. Simic ci racconta che ogni volta che li osserveremo faremo caso a una cosa diversa, qualche volta i due anziani ci conforteranno perché scorgeremo in loro l’evidenza di una felicità possibile, altre volte ci inquieteranno perché non si può provare una certa felicità senza essere indifferenti, ignoranti di quel che accade. I vecchi in chiaroscuro sono lo specchio di noi tutti, proviamo tenerezza e paura allo stesso tempo. È la vita, bellezza, ci insegna Simic, scrivendo in maniera meravigliosa.

L’ultima cosa che non dovrebbe riguardarci rispetto a Louise Glück è il fatto che abbia vinto il Nobel, aspetto che è servito a farla conoscere ai moltissimi che ne ignoravano l’esistenza, come succede spesso, stabilito questo possiamo occuparci dei testi, della ricca poetica, dell’intensità. Nelle numerose raccolte in versi, Glück, ha sempre esaminato il tempo attraverso l’importanza della memoria, soprattutto familiare, della sua tenuta e del suo sbriciolarsi. Ha raccontato, di conseguenza, la mancanza, la perdita, la rinuncia. Ha scritto di cose e persone andate, ma che hanno continuato a incombere generando più inquietudine che conforto. Ha usato la natura e la mitologia per mostrare cosa si vede guardando fuori dalla finestra, e cosa non si vede, perché non abbiamo la giusta attenzione. Non è mai accomodante, non offre ai lettori un racconto comodo delle cose, perché nonlo sono. Venite se volete, pare dirci, ma non vi aspettatevi una lettura a senso unico del mondo e del tempo, queste storie arrivano dai miei tormenti, dalla mia fragilità, valgono per tutti i giorni in cui sono stata dilaniata e per gli altri in cui sono stata amata. Siamo soli, e questo è tutto. Portiamo un peso fatto di assenza, di morte, di cose che non sono state, di case incendiate, di persone che non vedremo mai più.

Dopo la vittoria del Nobel, Il Saggiatore ha acquisito i diritti per l’Italia dell’opera poetica di Glück, cosa che ci conforta, visto che fino a pochi mesi fa solo il coraggio di un paio di piccoli editori (Giano e Dante&Descartes) ci aveva condotti alla poetessa americana.Qualche giorno fa è uscito Ararat scritto nel 1990, ho avuto la fortuna di leggerlo in passato grazie a una rivista (che non c’è più) In forma di parole, la traduzione molto bella era di Bianca Tarozzi, che è rimasta la voce italiana di Glück anche per questa nuova edizione.Ararat è uno dei libri più riusciti e importanti della poetessa nata a New York, si dispiega con meravigliosa potenza all’interno di un lungo racconto del lutto, che non è soltanto elaborazione, è narrazione della gestione dell’assenza, della sua incombenza, dei segni che lascia chi se ne va. Ogni poesia mostra una ferita, un segno con cui relazionarsi, un nodo da sciogliere, un quadro al cui disegno generale manca qualcuno, anche chi sta scrivendo. Ararat è una cronaca famigliare pronunciata mentre si cammina in un cimitero, perché le morti care sono addii mai consumati del tutto, punti di domande senza risposte. Leggiamo ascoltando il suono dei passi di qualcuno che si muove sulle foglie cadute di un cimitero di Long Island. Le poesie sono tutte molto belle, una fa così:

“Nello stesso modo in cui si era abituata a fare per le altre,

mia madre fece progetti per la bambina che morì.

Cassettoni con soffici panni.

Giacchettini ripiegati con ordine.

Ciascuno stava quasi nel palmo di una mano.

Nello stesso modo, si chiedeva

quale giorno sarebbe stato il suo compleanno.

E mentre passavano i giorni, sapeva che un giorno qualsiasi

sarebbe diventato un simbolo di gioia.

Poiché la morte non aveva sfiorato la vita di mia madre,

lei pensava a qualche altra cosa,

sognando, come si fa quando sta arrivando un bambino”.

Si tratta di una poesia magnifica. La madre qui va oltre il normale fatto di non accettare una perdita, traccia all’interno del suo ambiente familiare una mappa in cui, punto per punto, si può ritrovare la bambina morta. Dove dovrebbe togliere lei alimenta, aggiunge, per non soffrire l’indicibile: progetta. Non abbraccia il rituale del lutto ma indossa l’abito dell’attesa, chi è morta sta per arrivare. Prepariamoci, prepariamole il corredo, domandiamoci quando verrà, chissà quando le festeggeremo il compleanno. Scegliendo la data simbolo della nascita come strumento naturale di sostituzione alla morte. La morte per la madre di Glück è una novità, lo sono il dolore, la perdita, allora si chiude in un mondo immaginifico pieno di cose a venire, un sogno in cui le parole se ne è andata possono essere sostituite dalle parole sta per arrivare. La sofferenza, la ferità è però palese, evidente, è quello che osserva la poetessa, ed è ciò che vuole raccontare, mostra una sequenza di azioni serene, delicate ma ci invita a osservare il dolore, la rimozione, la morte, l’orrore di chi per salvarsi esce dal territorio del consueto.

Ron Padgett, infine, che scrive con noncuranza, o meglio è quella l’impressione che offre da sempre ai lettori più attenti. Sono poesie, pare volerci dire, attenzione, non che stia facendo chissà che. Sto mostrando le vicende per come le vedo io, niente di più, non che sappia guardare meglio di voi, magari so prendere appunti, lo faccio da anni. Certe volte riesco a trarne qualche scia luminosa, sono i giorni migliori, altre mi pare di registrare l’evidenza null’altro. La differenza però sta qui, l’evidenza che vede Padgett, noi non la vediamo, abbiamo bisogno del suo tono domestico e lirico, della modalità colloquiale e ironica con cui s’interroga. Passare attraverso i suoi dialoghi, le sue illuminazioni, anche Padgett è poeta da finestra, e ha cura che i vetri siano sempre, quantomeno, socchiusi. Quello che al poeta di Tulsa interessa è l’umano, come si stringono i legami, quali tracce lasciamo del nostro passaggio agli altri, che cosa impariamo dal nostro amico, dalla donna amata, dal vicino di casa, da chi ci detesta. In che misura ogni mio gesto si interseca a quello di un altro essere umano.

Perché mentre guardo questo oggetto nuovissimo mi capita di pensare a qualcosa di lontanissimo, e cosa sono mai questo vento improvviso, questo fiammifero acceso, questo vecchio biglietto d’autobus. Sono esempi ma tutto per Padgett è collegato, lo è da sempre, lo si ritrova nel complesso della sua opera poetica (parliamo di una ventina di raccolte), lo si ritrova in questo libro pubblicato da Del Vecchio Editore: Non praticate il cannibalismo (100 poesie, a cura di Paola Del Zoppo e Cristina Consiglio, con traduzioni di Riccardo Frolloni, un gran lavoro). Padgett in questo libro è saggio e ingenuo, è anziano e bambino, entrambi stanno sul pianerottolo, l’attimo dopo nel parco, tentano un conforto, ci ricordano ciò che siamo, qualche volta scopriremo cose che ci piaceranno, qualche volta no, ma in entrambi i casi saremo prossimi a intuire l’essenza di ciò che siamo. C’è nel volume una poesia che amo particolarmente, si intitola Discorso d’incoraggiamento, fa così:

“La cena è una cosa dannatamente bella

come la colazione e il pranzo

quando sono buoni e con

la persona che ami.

È una specie di danza

seduti e immobili

ma ciò che veramente danza

non si sa né

c’è bisogno che si sappia,

danza intorno a noi

e non si muove nulla

nel miracolo della cena

della colazione e del pranzo

e di tutti gli intervalli

che ci danno coraggio.”

È una poesia piena di luce, zeppa di spiragli da cui passano cose buone come la speranza, ma anche brandelli di tempo sui quali accomodarsi e ricominciare a respirare dopo momenti duri. I pasti allora, sono momenti quieti e buoni, sono le ore liete, le soste in cui stare con chi si ama, ma quello che conta, scrive Padgett, si muove intorno a noi. Parla di danza, e dev’essere per quello che io in questo testo ci sento una musica. Non importa che si sappia cosa ci stia danzando intorno, anzi è meglio che non si sappia, che restino il mistero, immagini, movimento, quiete. Il nulla che balla è il miracolo è l’evocazione della giornata che finisce o che comincia, è la memoria di tutti i tempi andati, ma anche di quelli a venire. La danza è il gioco di Padgett per portarci, roteando sì, verso il finale, dove da un interno qualunque apre all’esterno, al senso pieno dell’esistenza. Ci dice che gli intervalli, le buone pause, gli istanti in cui ci concediamo (o in cui qualcuno ci concede) tregua, sono i frammenti minuscoli, i puntini in cui troviamo il coraggio per tenere duro, per reggere l’urto di ogni fatica, sono la carezza che ripara il danno. Non si muove nulla ma tutto si è mosso.

Tre grandi poeti, tre modi diversi, ancora tre piccole, ma molto luminose, stanze della casa che chiamiamo poesia americana.

Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.

Altre info qui:

https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/