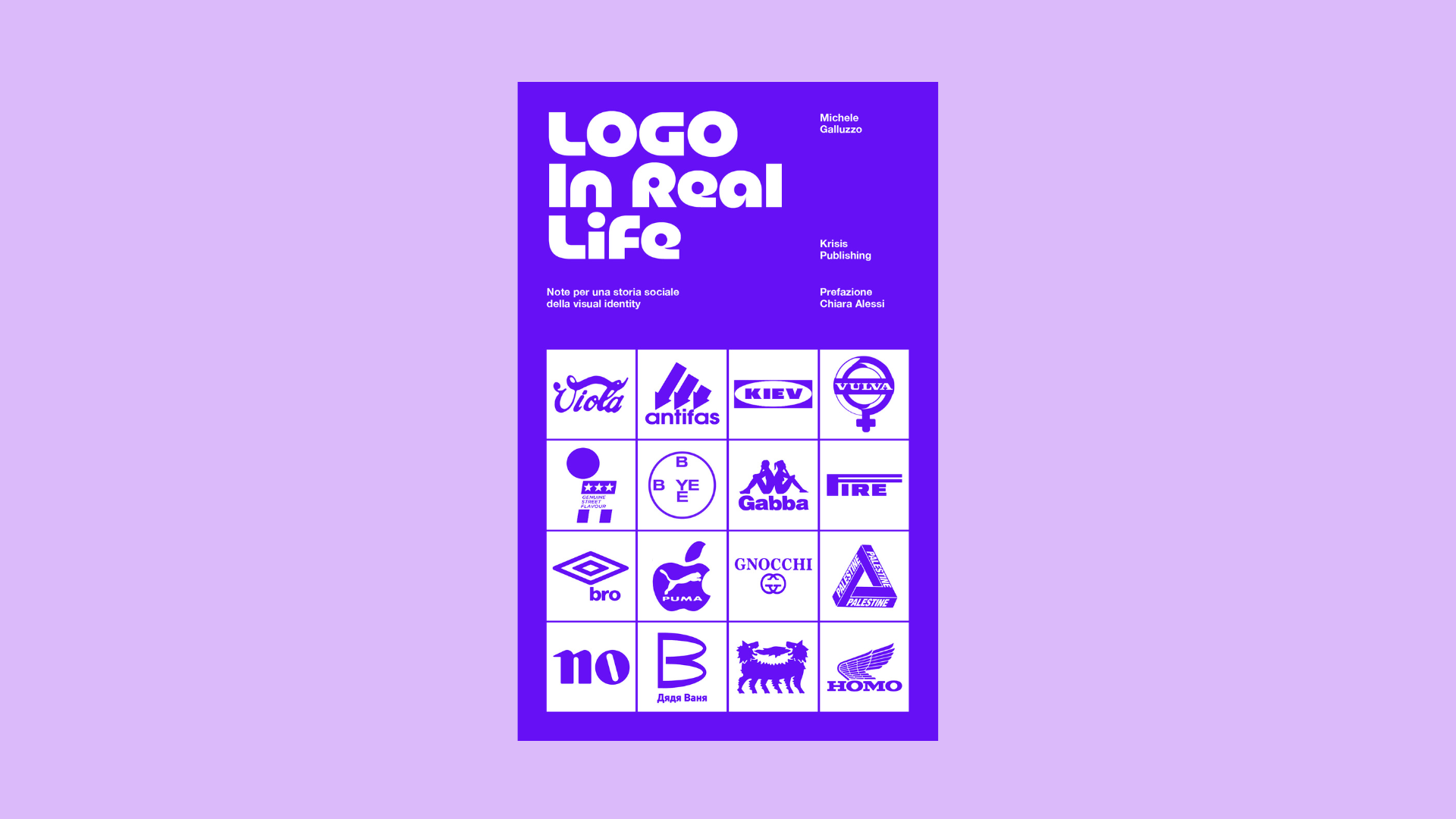

Pubblichiamo, ringraziando autore e editore, un estratto da “Logo In Real Life. Note per una storia sociale della visual identity” di Michele Galluzzo, appena uscito per Krisis Publishing.

*

di Michele Galluzzo

Antifascism Apparel

La lunga stagione della corporate identity viene generalmente inquadrata nelle storie della grafica come uno dei passaggi fondamentali che hanno portato al riconoscimento della professione del grafico. Tuttavia, durante la golden age dell’immagine coordinata, la visione modernista del progettista grafico come regista e problem solver ha mostrato i suoi limiti. Il protagonismo dei designer come autori di loghi indimenticabili al servizio di istituzioni o di aziende multinazionali ha dovuto fare i conti, per esempio, con gli eventi che hanno messo in crisi le strategie del capitalismo e del neoliberismo nella seconda metà del Novecento.

Questa contraddizione, come già accennato altrove [1], era stata vissuta sulla propria pelle da uno dei pionieri del graphic design moderno, Paul Rand, che dopo aver progettato sul finire degli anni Novanta il logo per la multinazionale statunitense Enron, ha osservato lo svolgersi dello scandalo finanziario e la scomparsa dell’azienda sotto i colpi di un’ondata di contestazione massiccia. Così, il marchio di Rand è diventato un simbolo di corruzione, modificato da numerosi utenti per denunciare sarcasticamente le conseguenze del capitalismo sfrenato. Di questo rischio Rand ne era consapevole, dal momento che affermava a chiare lettere che un logo «è meno importante del prodotto che identifica; ciò che rappresenta è più importante di come [il logo stesso] appare» [2].

La fine degli anni Novanta, d’altra parte, aveva già visto la nascita di un forte movimento antagonista particolarmente critico nei confronti della globalizzazione dei mercati in chiave neoliberista. Improvvisamente i loghi sono diventati bersaglio di gruppi di attivisti che, utilizzando i software dei professionisti del design su scala internazionale, realizzavano azioni di culture jamming o di subvertising invitando al boicottaggio dei marchi contestati. Si poteva così denunciare l’impatto ambientale della produzione di Coca Cola modificandone il logotipo (Climate Change) o la diffusione di junk food di McDonald’s (McDiabetes). No Logo, pubblicato da Naomi Klein nel 2000 [3], sintetizzava bene questa dialettica tra linguaggio visivo corporate e l’attivismo di movimenti come il collettivo di Vancouver Adbusters [4].

Se tra gli anni Novanta e Duemila le piattaforme preferenziali per il sabotaggio dei jammer erano i cartelloni pubblicitari e i commercial televisivi, nel decennio successivo, con l’esplosione del web e dei social network, lo scenario cambia. La comunicazione antagonista vede l’ingresso in campo di quella che proprio Adbusters al principio degli anni Dieci ha definito “meme war” [5]. Con l’avvento dei meme, quei contenuti virali replicabili per imitazione, modificabili e condivisi nella rete [6], i loghi – siano essi frutto di corporate identity o di brand strategy – continuano a essere sabotati dagli attivisti che si interessano ai temi cari alla sinistra come l’ambientalismo, l’anticapitalismo, la difesa delle minoranze, l’antirazzismo. Eppure a vent’anni da No Logo qualcosa è cambiato, ancora una volta.

—

«Che tristezza la brandizzazione della politica. È una sconfitta sotto tutti i punti di vista». Questa reazione amareggiata è un commento alla foto di un adesivo fotografato a Milano pubblicata su Facebook nel 2019 [7]. Lo sticker recitava ”resistenza / con ogni mezzo necessario”. Realizzato dallo Spazio Magenta Sesto, una realtà antifascista attiva a nord di Milano, l’adesivo era un chiaro invito a resistere a fronte della nuova avanzata delle destre. Tuttavia lo slogan antifascista era mimetizzato in un layout facilmente riconoscibile, quello del logo Patagonia. Era questo che aveva intristito l’autore del commento.

Non è la prima volta che il brand Patagonia subisce questo tipo di rielaborazioni. Lo scorso autunno, in vista delle elezioni generali del Regno Unito, la campagna a favore del partito laburista è stata sostenuta anche da merchandising non ufficiale, “dal basso”, in cui si è fatto ampio uso di rip-off di brand noti per sostenere il candidato Jeremy Corbyn. Anche il logo Patagonia, assieme al trifoglio Adidas, al logotipo New Balance e allo swoosh Nike, è finito sul petto dei sostenitori, convertito in un tramonto rosso fuoco con lo slogan “Vote labour”. Oltre a promuovere la causa laburista, la vendita dei capi serviva a sostenere economicamente i singoli comitati elettorali, secondo profili social come @jeremycorbyndoingthings o @bristolstreetwearuk.

«Non indossiamo solo un capo, ma anche una chiara presa di posizione contro i fascisti» [8] afferma Antifascism Apparel, un marchio per metà tedesco e per metà californiano che sul suo sito invita a «indossare la resistenza» facendo ampio uso di decontestualizzazioni di brand celebri come Lidl, Chanel o Balenciaga. Queste realtà, sempre più frequenti e tutt’altro che isolate nello scenario contemporaneo, propongono streetwear o sticker connotati da slogan tipicamente antifascisti o anticapitalisti realizzati graficamente attraverso rip-off di marchi che nulla hanno a che fare con i messaggi sovversivi proposti. Ecco cosa è cambiato rispetto ai tempi di No Logo.

Nel 1981, dieci anni dopo la pubblicazione del best seller Design for the Real World, Victor Papanek esprime, sulle pagine della rivista italiana “Modo”, la propria perplessità rispetto all’efficacia delle scritte di protesta sulle t-shirt nel veicolare messaggi politici. «La mania della “T-shirt” supera i limiti soltanto con chi pensa che degli slogans stampati su qualunque capo di vestiario possano costituire una valida azione sociale e politica. […] Indossate dunque quel che vi pare, ma ricordatevi: le battaglie ecologiche, politiche e sociali si vincono riflettendo a fondo, e mediante tattiche, strategie e azioni efficaci a livello sia locale che nazionale. E non con gli slogans sulle magliette o sugli autoadesivi» [9]. A distanza di oltre quarant’anni dall’intervista con uno dei principali teorici del design socialmente ed ecologicamente responsabile, la situazione potrebbe apparire paradossale.

«Non vestire moderat3 vesti comunista!»[10] si legge sulla pagina Instagram del progetto nato in Italia Vesti Comunista, che realizza t-shirt attraverso una operazione che prende il nome di “red-branding”. Sulle magliette ancora una volta i loghi di marchi celebri vengono riappropriati e modificati: il logo Fendi diventa “Offendi il padrone”, Levi’s si trasforma in Lenin’s, Prada in Pravda, Louis Vuitton in La Violenza, ecc. Ancora nel contesto italiano, recentemente è comparso un account social dal nome Depressione Proletaria, parodia di Democrazia Proletaria, partito politico italiano di sinistra radicale nato nel 1975. Nel giro di qualche mese l’account è passato dal generare meme di vecchi manifesti della sinistra italiana a realizzare rip-off di brand noti come Adidas, Lotto e Reebok che diventano Antifa, Lotta e Revolt.

Marchi e brand del neoliberismo diventano semplici icone della cultura popolare che talvolta generano episodi di nostalgia verso un passato radioso e ottimista, ormai spettrale [11]. Un concetto che può aiutarci a capire i rischi presenti in questa tipologia di appropriazioni è l’espressione “drainage of meaning” usata da Rick Poynor nel volume No More Rules [12]. Riferendosi in particolare ai casi in cui il passato è trattato come «una cava da cui si può estrarre materiale visivo utile» Poynor spiega che il drenaggio di significato «si verifica quando idee visive con scopi specifici vengono applicate in nuovi contesti» [13].

Un altro esempio di drenaggio applicato alla comunicazione politica si ha con i loghi-bootleg prodotti da Ciao Discoteca Italiana, progetto che dal 2017 produce poster, adesivi e capi d’abbigliamento rielaborando «il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana e le forme comunicative che definiscono il rapporto fra passato, cultura pop e contemporaneità» [14]. Il progetto Ciao, nato a Torino collateralmente a concerti e dj set, fin dall’inizio ha scelto di presentarsi riproponendo loghi dei partiti politici della Prima Repubblica italiana come lo scudo crociato della Democrazia Cristiana, il simbolo del Partito Comunista Italiano e il marchio del Partito Socialista Italiano. Quest’ultimo è stato progettato nel 1978 da Ettore Vitale con annesso Codice di applicazione di base del nuovo simbolo, primo caso di manuale d’identità nel contesto dei partiti politici in Italia. Nella produzione grafica firmata da Ciao questi simboli talvolta vengono mescolati. È ciò che accade al sole sorridente presente nell’icona della lotta antinucleare “Nuclear Power? No Thanks” disegnata dall’attivista danese Anne Lund nel 1975, che si sovrappone al logo del PCI. A volte si ammicca alla Milano da bere degli anni Ottanta o alle abitudini danzerecce di alcuni politici della Prima Repubblica come il socialista Gianni De Michelis [15]: è il caso del logo del Partito Socialista Italiano convertito in Partito della Discoteca [16]. Così, mentre scompaiono i simboli storici delle grandi ideologie – la falce e il martello, per intenderci – dai loghi dei grandi partiti politici, compaiono sempre più spesso i rip-off dei loghi delle multinazionali sulle maglie dei contestatori in un mescolamento che diluisce lo spirito originario dei marchi.

Ben prima dell’avvento di meme e rip-off, il détournement dei loghi era già uno degli strumenti dell’ironia creativa della sinistra militante italiana. In un’accezione differente però [17].

Un manifesto comparso sui muri italiani attorno al 1970 è emblematico da questo punto di vista: diviso in due sezioni, presenta nella porzione superiore l’illustrazione di una mano che impugna una bottiglia incendiaria molotov e nella parte bassa un testo composto con un collage di lettere che compongono lo slogan “Per un rosso Natale per un anno veramente nuovo lo champagne di classe si chiama molotov” [18]. Tra le lettere tagliate e rimescolate per comporre il bellicoso slogan inneggiante alla lotta di classe ci sono anche glifi ripresi da logotipi celebri della storia della grafica; tra questi i loghi Campari e Olio Sasso, il logotipo Alitalia progettato da Landor Associates nel 1969, quello Bloch di Giulio Confalonieri (1970 c.) e quello Rhodiatoce di Bob Noorda e Unimark International (1969). La scelta di questi emblemi dell’economia nella costruzione dello slogan antagonista in questione è tutt’altro che casuale, e anzi corrisponde a una critica verso il sistema capitalista. I loghi, sbrindellati e ricomposti come nell’estetica delle lettere anonime ricorrenti nei comunicati delle sigle antagoniste, rappresentano il sistema contestato, il sistema contro cui lo stampato invita a utilizzare le molotov come strumento di guerriglia.

Nel 1971, sulle pagine della rivista di satira politica “Ca Balà”, viene pubblicato uno schema intitolato Impariamo a correggere sui muri, nel quale si spiega come sovvertire le scritte, i simboli o i marchi della destra neofascista presenti in città [19]. Il fascio littorio poteva facilmente diventare un boccale di birra Wührer, la scritta DUX la ditta di orologi DOXA, REX (omaggio alla famiglia reale) l’azienda di profumi REXONA, la sigla MSI (il partito della destra storica di ispirazione neofascista) il marchio di collant OMSA. La brandizzazione ante-litteram dei simboli in questo caso corrispondeva a un atto che voleva screditare il nemico politico [20]. Oggi invece a cosa corrispondono questi bootleg? Cosa accreditano? Chi screditano?

La mostra The Real Thing, allestita a inizio 2020 presso la Fashion Space Gallery di Londra, prova a rispondere a questi interrogativi. Curata da Anastasiia Fedorova, l’esposizione «mette in mostra il lavoro di artisti e di collettivi creativi che usano il bootlegging per sollevare questioni come la globalizzazione, il consumismo capitalista, l’identità e la sostenibilità» [21]. L’auspicio è quello di incoraggiare il pensiero critico rispetto ai marchi che ci circondano, offrendo ampio risalto proprio a quelle “politically-driven streetwear labels” [22] che secondo la curatrice colmano il gap tra moda e attivismo utilizzando il rip-off come strumento di espressione politica.

In mostra, tra gli altri, ci sono i bootleg realizzati da Sports Banger, studio e negozio fondato a Londra nel 2013 e attivo nella lotta alle politiche conservatrici e misogine, che recentemente ha realizzato una maglietta in cui lo swoosh Nike è associato al logotipo NHS e i cui ricavi sostengono la lotta del personale sanitario contro i tagli al budget; oppure i capi prodotti da HYPEPEACE in cui il logo Palace diventa un omaggio alla Palestina e un contributo concreto a ONG impegnate nel territorio.

Proprio il sito del brand “filantropico” HYPEPEACE conferma il punto di vista espresso dalla mostra londinese: «La moda può servire da piattaforma per trascendere la mera estetica superficiale mobilitando persone affini e diffondendo un messaggio positivo sostanziale di solidarietà, giustizia, amore e uguaglianza per tutti» [23]. Mentre l’esposizione curata da Fedorova mostra come gli attivisti a colpi di swoosh decontestualizzati «stanno aprendo la strada a un nuovo lessico del design dando un significato e uno scopo alle merci di lusso e sconvolgendo dall’esterno l’industria della moda» [24], viene da chiedersi però se tutto ciò possa ancora considerarsi un atto sovversivo ora che i rip-off di loghi sono diventati uno dei trend più battuti nella moda contemporanea.

_

Note

1 Cfr. Capitolo 1 “Il logo aperto, la storia chiusa”.

2 Paul Rand, ‘Logos, Flags, and Escutcheons’, in Looking Closer: Critical writings on graphic design, a c. di Michael Bierut et al., vol. 1, 1994, p. 88.

3 Klein, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies.

4 Questi movimenti fondavano le proprie origini in esperienze precedenti come il San Francisco Suicide Club, il Billboard Liberation Front nato a San Francisco nel 1977, gli UK Subs inglesi o il nucleo australiano Billboard Utilizing Graffitists Against Unhealthy Promotions (BUG UP), che nel 1983 raggiunge il picco di danni inferti alle aziende produttrici di tabacco con un milione di dollari di danno causato dalle azioni fatte sui cartelloni pubblicitari nella zona di Sydney. Cfr. Franco Bifo Berardi e Lorenza Pignatti, Adbusters: Ironia e distopia dell’attivismo visuale (Meltemi Editore, 2020).

5 Kalle Lasn, attivo nel collettivo canadese, ha affermato a riguardo che «il fattore primo della comunicazione nel culture jamming è il meme». Cfr. Kalle Lasn e Adbusters, Meme Wars: The Creative Destruction of Neoclassical Economics (Seven Stories Press, 2013).

6 Alessandro Lolli, La guerra dei meme. Fenomenologia di uno scherzo infinito (effequ, 2017).

7 Michele Galluzzo, ‘#patagonia on @logo_irl’, Facebook, 18 novembre 2019, https://www.facebook.com/galluzzo.michele/posts/patagonia-on-logo_irl-from-political-slogan-to-support-resistance-in-spazio-mage/2525523777524710/.

8 ‘Was Ist Das Überhaupt?’, Antifascism Apparel, consultato 2 aprile 2020, https://fucknazis.com/.

9 Victor Papanek, ‘Radio Papanek: Magliette Parlanti’, Modo, marzo 1981. p. 36.

10 Vesti Comunista (@vesti.comunista). Instagram post. (26 giugno 2023). https://www.instagram.com/p/Ct87RxuLMaW/?hl=en&img_index=1 Per la segnalazione di questo documento si ringrazia Giulia Vallicelli.

11 Fisher, Ghosts of My Life.

12 Poynor, No More Rules, p. 76.

13 Ibid.

14 www.ciaodiscotecaitaliana.com

15 Gianni De Michelis, Dove andiamo a ballare questa sera? Guida a 250 discoteche italiane (Mondadori, 1988).

16 A questo stesso scenario può essere associata anche la maglietta stampata attorno al 2020 dal progetto Le magliette della salute in cui il celebre logo della “ball and bar” Martini – progettato a metà degli anni Venti del Novecento da Livio Cibrario e ridisegnato dall’agenzia Robilant nel 1995 – ospita invece la dicitura Pertini, in omaggio a Sandro Pertini partigiano e presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al 1985. Cfr. ‘Pertini Dry’, Le Magliette Della Salute (blog), consultato 9 settembre 2024, https://www.lemagliettedellasalute.net/product/pertini-dry/.

17 Per approfondire l’utilizzo della parodia di messaggi pubblicitari nella comunicazione politica italiana a partire dagli anni Cinquanta si vedano: Angelo Ventrone, Il nemico interno. Immagini, parole e simboli della lotta politica nell’Italia del Novecento (Roma: Donzelli, 2005), p. 194; Andrea Baino, ‘Il Fronte Democratico Popolare e l’evoluzione del PCI nella seconda legislatura’, Votantonio (blog), 9 ottobre 2017, https://votantonio.net/fronte-democratico-popolare/.

18 Pablo Echaurren, Parole ribelli. I fogli del movimento del ’77 (Stampa Alternativa, 1997), p. 53.

19 Ventrone, Il nemico interno. Immagini, parole e simboli della lotta politica nell’Italia del Novecento, p. 238.

20 Echaurren, Parole ribelli. I fogli del movimento del ’77, p. 69.

21 Anastasiia Fedorova, ‘The Real Thing’, Fashion Space Gallery, consultato 2 aprile 2020, http://www.fashionspacegallery.com/exhibition/real-thing/.

22 Ibid.

24 Paul Toner, ‘Ten’s To See: The Real Thing at Fashion Space Gallery’, 10 Magazine (blog), 5 marzo 2020, https://10magazine.com/the-real-thing-exhibiton-fashion-space-gallery-lcf-tens-to-see/.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente