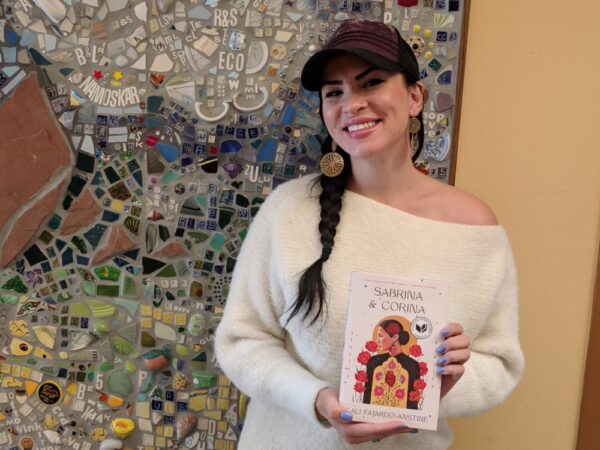

In una conversazione con Maria Nadotti avvenuta nel 1997, la femminista statunitense bell hooks, nota per la sua ricchissima produzione a partire dagli anni Settanta, parla di «cliniche femministe». Uso questo concetto per parlare di qualcosa di apparentemente molto diverso – una raccolta di racconti scritta molti anni dopo da una giovane autrice americana – perché credo esista un profondo legame tra la teoria di hooks e Sabrina & Corina di Kali Fajardo-Anstine, pubblicato da Racconti Edizioni e tradotto da Federica Gavioli. Le cosiddette cliniche femministe – “istituzioni” in realtà già impossibili nell’America degli anni Novanta e ancor più visibilmente in quella contemporanea – avrebbero dovuto essere «uno spazio preciso in [un] paese ricco e imperialista» in cui le donne avrebbero potuto incontrarsi e confrontarsi tra loro per sostenersi a vicenda e discutere di temi cruciali come il matrimonio, la sessualità, il diritto all’aborto, l’approccio al lavoro e molto altro, nella speranza di «cominciare a pensare ad altri modi di stare al mondo». Questo programma – di cui hooks denunciava la mancanza e il fallimento già trent’anni fa – mi ha riportato con vigore alle storie di questa raccolta.

Se è infatti vero che ancora oggi manca (com’è mancata in passato) l’attuazione di uno spazio collettivo e resistente in cui i problemi delle donne potessero essere affrontati, discussi e in un certo senso forse anche superati, soprattutto in un paese noto per le sue tendenze discriminatorie come l’America, è altrettanto evidente che una proto-forma di quegli stessi spazi esiste da millenni e continui a esistere nonostante tutto. Spazi meno organizzati e meno percepibili dalla comunità sono di dominio delle donne da sempre, e i racconti contenuti in Sabrina & Corina mettono prepotentemente in luce quest’evidenza. Dimostrano che, laddove la società e il capitalismo abbiano negato e impediscano tuttora alle donne di ottenere quello spazio, sono state e sono ancorale stesse donne a crearsene uno alternativo; dimostrano che, dovei diritti alla libertà, all’aborto, all’espressione, all’essere “sbagliate” vengono negati, le donne resistono e hanno resistito, continuando ad abitare quegli spazi comunque, solo in maniera più clandestina, silenziosa, per così dire “non ufficiale”.

Partire da questo assunto mi permette di parlare di un’antologia interessante per comprendere a fondo l’importanza di questa riflessione. Se infatti Sabrina & Corina sembra rappresentare un oggetto più narrativo che saggistico, più attinente alle regole della fiction che non a quelle della realtà, è indissolubile il legame che esiste tra questo tipo di racconto e la narrazione delle donne e sulle donne in senso assoluto. A scrivere queste storie è un’autrice meticcia, che non a caso nei ringraziamenti dedica il suo libro «alle ragazze»: «Spero che vi rivediate nei libri, che ne scriviate voi stesse e che la vostra forza bruci più forte di qualunque sole». Sarebbe davvero difficile ignorare la continuità esistente tra la riflessione sull’impossibilità storica di molte donne di potersi e sapersi costruire spazi resistenti e gli spazi “di finzione” di questa raccolta; come sarebbe difficile non intuire che nella sua operazione di disvelamento, Fajardo-Anstine non cerchi di dimostrare, mettendo a nudo l’intimità delle sue protagoniste, che questo sia un libro profondamente femminista.

Pensai a tutte le donne che se n’erano andate nella mia famiglia, alle cose terribili a cui avevano assistito, le azioni che avevano sopportato senza opporsi. Sabrina era diventata un altro volto in una sfilza di tragedie che si tramandavano da generazioni. E molto presto, quando sarebbe stata dell’umore giusto, mia nonna si sarebbe seduta al tavolo della cucina, con un bicchiere di polistirolo pieno di limonata avvolto dalla mano, e avrebbe raccontato la storia di Sabrina Cordova: di come gli uomini l’amassero troppo, di come lei amasse poco sé stessa, e di come, alla fine, tutto questo l’avesse uccisa. Il finale delle storie non cambiava mai, morivano solo ragazze diverse, e non volevo più sentirle.

I racconti di Sabrina & Corina riflettono molto, seppur indirettamente, sulla condizione femminile, nello specifico sulla condizione delle donne latinoamericane nell’America dei conquistatori e dei conquistati, nello specifico in Colorado. Il terreno su cui si muovono queste storie è labile: a volte può chiamarsi Sagunto e rappresentare una città immaginaria, altre volte può essere Denver; certo è che in ognuna di loro emerge con chiarezza il processo tramite cui queste donne mettono in pratica le loro dinamiche di resistenza – personale, sociale, familiare – a cui ogni giorno sono sottoposte in quanto tali; e rende visibile il loro sforzo a rapportarsi con il mondo e con ə altrə a partire da una condizione di svantaggio “per definizione”. In Sabrina & Corina generazioni di amiche, sorelle, mogli, figlie, amanti, nonne, cugine meticce appartenenti a complesse comunità familiari si danno manforte secondo le regole di una silente associazione di mutuo aiuto che esiste e funziona da millenni, e rispetto cui il progresso e la modernità – nonché la prevaricazione di una società ostile come quella bianca – non riescono a vincere la resistenza della tradizione. Un’associazione che tiene fieramente alti i valori ancestrali dei suoi antenati e deə suə mortə, dove come antidoto alle disgrazie e alle sfortune del presente si oppongono con pervicacia antidoti e rituali del passato come forma di lotta e di difesa: unguenti per la crescita dei capelli, intrugli per liberarsi di gravidanze indesiderate, misteriose pozioni per guarire uomini e animali. Da un lato, quindi, la realtà, e dall’altra la persistenza della memoria: i racconti di Fajardo-Anstine sono testimonianze di sorellanza in ogni forma possibile, colme di personaggi femminili che quasi per magia trovano sempre il modo di trasformare il conflitto in opportunità. Racconti in cui, soprattutto, emerge l’esistenza di quegli spazi “clandestini” e resistenti che contraddicono in un certo senso il vuoto lasciato dalle cliniche femministe teorizzate da bell hooks.

Nell’universo narrativo di Fajardo-Anstinele donne si sorreggono, si aiutano, si maltrattano, si spronano, si ascoltano, si osservano reciprocamente o in solitudine; maneggiano, conducono e reinventano, risolvono la propria vita all’interno di un cerchio invisibile e protetto nonostante la violenza del mondo. Un mondo che è lo specchio di una società profondamente ostile, e che le espone di continuo a una qualche forma di controllo o pressione: la necessità di sistemarsi per considerarsi pienamente realizzate, l’esercizio del lavoro come ricerca della felicità, le relazioni che insieme le illudono, le seducono e pretendono di legittimarle, finendo per renderle però quasi sempre schiave o prigioniere. Sono ballerine, commesse, estetiste, madri assenti che costringono la prole a insensati abbandoni o a viaggi, traslochi e avventure rocambolesche; altre volte sono matrone in conflitto con le scelte delle proprie figlie, protettrici di amiche e nipoti, sorelle di sangue o acquisite. Ciò che conta, per loro, è legittimare la propria esistenza, il proprio passaggio sulla terra, e nel farlo illustrarne la complessità e le contraddizioni.

Sabrina & Corina è quindi lo specchio letterario di uno stato di cose reale e nemmeno così occulto: svela l’antico e costante conflitto che è insito nell’esistenza di ogni donna, la lotta di ognuna non tanto tesa a trovare un posto nel mondo, ma piuttosto a rivendicare il diritto a esistere a prescindere. E in questa sfida che può sembrare scontata, fa invece riflettere il modo in cui in certi racconti la morte tragica e sbagliata di alcune appare come un processo tristemente naturale, di cui occuparsi con la medesima cura e naturalezza che si riserva a matrimoni e battesimi: una ragazza viene uccisa da un amante violento, un’altra sopraffatta dalla violenza di un corteggiatore, un’altra ancora illusa da un padrone di casa che in cambio di sesso le permette un alloggio sicuro. In ogni caso l’atteggiamento della comunità che le circonda (ancora una volta quasi del tutto femminile) è sempre quello paziente e risoluto di chi conosce la storia dal principio alla fine, e non si aspetta alcun colpo di scena.

Ma Fajardo-Anstine riesce nell’impresa più estrema: raccontare questa forma di esistenza che è insieme la più tragica, la più innocente, la più oppressa e la più dolorosa trasformandola in una metafora di invincibilità. Ne diventa cantrice non soltanto per farsi portavoce di quelle che conoscono la storia, ma forse ancora di più di chi la dà per scontata. Così questi racconti sono illuminati da una voce che è insieme magica e realistica, che viaggia tra due mondi, che accoglie con la stessa intensità passato e presente, lasciando che la tempra degli antenati determini in un certo senso anche la vittoria, nonostante tutto, di quante continuano e continueranno a lottare per essere amate, per essere libere, per essere visibili.

È stato il mondo. È diventato meno pressante, più grande in un certo senso, e non mi sono più preoccupata di essere amata.

Gaia Tarini è nata a Perugia nel 1989 e vive a Roma. Nel 2019 ha frequentato il corso principe per redattori editoriali Oblique. Scrive su minima et moralia, Limina e altre riviste online. Fa parte della giuria delle Classifiche di Qualità dell’Indiscreto.