Questa intervista è un’anteprima dal n. 3 della rivista ri.tra | rivista di traduzione, in uscita ad ottobre. Una prima versione è apparsa in francese per la rivista Acta Fabula, nel dossier critique n. 83, intitolato Retraduire les classiques de la littérature française et francophone en italien, a cura di Francesca Lorandini e Ornella Tajani.

di Eleonora Bellentani

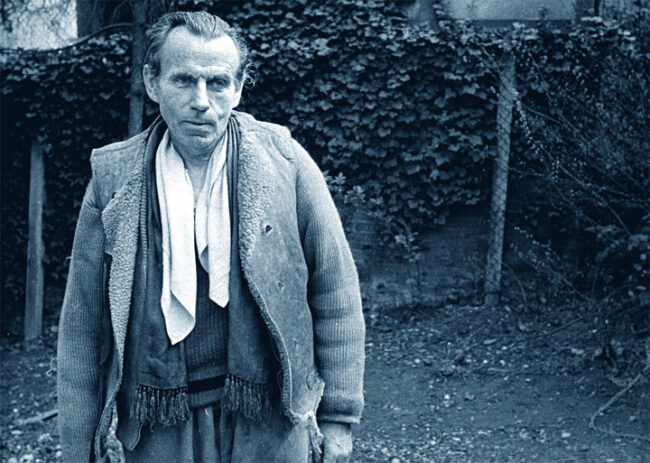

Ottavio Fatica è traduttore dall’inglese e dal francese e collabora con le più importanti case editrici italiane. La scoperta di Louis-Ferdinand Céline da ragazzo è stata per lui una vera e propria folgorazione. Scrive in Lost in Translation (2023): «Volevo scrivere come lui. Ma non è vero, volevo assai di più: volevo essere lui»1. La casa editrice Adelphi, per la quale Fatica aveva tradotto Il dottor Semmelweis2 (1975), ha acquisito i diritti di quattro degli inediti ritrovati: Guerra è stato pubblicato nel 2023, Londra sarà in libreria da settembre; entrambi nella traduzione di Fatica. Gli ultimi a essere tradotti saranno La volontà del re Krogold e una versione aggiornata di Casse-pipe. Fatica, voce italiana di Céline, ha in un certo senso coronato il sogno di gioventù.

Eleonora Bellentani – In Lost in Translation (2023) scrive che quando si è proposto per la prima volta come traduttore alla casa editrice Adelphi ha allegato come prova di traduzione, oltre a The Marriage of Heaven and Hell di William Blake, i Ballets sans musique, sans personne, sans rien di Céline: tra le conseguenze di questa proposta ci sarà, qualche anno dopo, la traduzione del Dottor Semmelweis. Si può dire quindi che la lettura delle opere céliniane, la folgorazione per questo autore, sia stata decisiva per la sua carriera di traduttore?

Ottavio Fatica – Lui e Antonin Artaud, i ragazzi del Grand Jeu, Daumal e Gilbert-Lecomte, forse anche Gottfried Benn e pochi altri della stessa risma; quel clima lì insomma, quella scrittura, e quello che rischiava, hanno deciso, avviato la mia carriera nel mondo delle lettere, una carraia impervia. Tradurre è procedere senza mai uscire dalla carreggiata. A un certo punto il carro da trainare è diventato casa della chiocciola, una conchiglia che senza rendermene conto avevo finito per secernere. A quel punto ero in trappola – o in salvo, dipende dai punti di vista.

Eleonora Bellentani – Come è cambiato il suo sguardo su Céline dal Semmelweis a Guerra?

Ottavio Fatica – Un conto è scoprire e affrontare uno scrittore a vent’anni, un altro riscoprirlo e riaffrontarlo cinquant’anni dopo. Nel decennio successivo alla scoperta ho letto tutto quello che Céline aveva scritto e che avevano scritto su di lui, allora si poteva ancora fare. Si è trattato quasi di plagio, da parte sua, che aveva rapito e tenuto in schiavitù uno che, come ogni giovane, tutto poteva dirsi meno che libero. Chi è meno libero di un ragazzo che va cercando catene più o meno auree su misura per lui, per le sue curiosità, i suoi sogni, i dubbi, le paure?

Leggere Guerra e gli altri inediti è stata un tuffo rinnovato, un’improvvisa rimmersione in acque gelide, e bollenti, che ha ravvivato cellule sopite, ricordi annidati chissà dove. Ne sono uscito fumigante, spelacchiato, cotto a puntino e pronto a ripartire. Ma l’occhio non era più lo stesso. Non potevo non vedere fragilità, magagne, scappatoie, ingenuità, illusioni (anche in Céline!), che nulla tolgono ai risultati, a tratti eccelsi, ai fallimenti splendidi che sono di ogni grande scrittore. Con il mestiere, l’esperienza, le cognizioni accumulate, mi ritrovo a leggere un autore che avrà avuto sì e no la metà dei miei anni quando ha scritto questi inediti. Non potevo ricascarci con tutte le scarpe.

Eleonora Bellentani – Guerra incarna, per così dire, la poetica del non finito michelangiolesco: ci sono delle parti ben tornite, sottoposte al meticoloso lavoro di lima che contraddistingue Céline, e altre abbozzate, ruvide, in cui le asperità della scrittura sono evidenti. Che problemi di traduzione ha posto, considerando anche l’incertezza circa la sua collocazione temporale?

Ottavio Fatica – Sì, Guerra è un torso, superbo, scabro, a momenti scabroso, specie dove la sessualità più sconcia e torbida sconfina nel maniacale e, quel che è più, sempre legata a refe doppio alla morte, a corpi dilaniati, mutili, osceni, irreparabilmente offesi dalla guerra. Céline ha scritto il testo a ridosso del Voyage, intorno al ’34, potrebbe benissimo essere una parte espunta dalla breve sezione bellica iniziale. Avrebbe reso ancora più abnorme quel primo libro così unico. Fra l’altro già come si presenta sarebbe stato impubblicabile, per via dell’oscenità sbattuta a badilate in faccia al lettore. I piccoli spazi bianchi che avevano contrassegnato la prima versione pubblicata di Mort à credit avrebbero aperto voragini nella pagina di Guerra, più grandi di quelle squadernate dalle bombe nelle Fiandre. Il problema – ma non è un problema – o allora tutta la traduzione di un libro del genere è sostanzialmente, consustanzialmente problematica. Si trattava di conservarle, quelle asperità, di rispettarle, di riproporre gli scarti, gli sfasamenti ritmici di un Céline che ancora non sapeva reggere senza cedimenti e portare fino in fondo ogni sua accesa, inarrestabile tirata, come avrebbe imparato poi a sue spese. Questo lascia una patina di sporco, che è dell’originale, e che andava mantenuta. Lo so, ha un che di assurdo curare a menadito, con puntiglio le carenze, le sbavature, gli sbaffi – ma tant’è. È una delle tante assurdità del mestiere.

Eleonora Bellentani – La traduzione di Guerra si deve innanzitutto all’evidente importanza filologica del testo, ma si può affermare che coincida anche con la necessità di riscoprire la scrittura di Louis-Ferdinand Céline in quanto strumento per leggere, interpretare, capire la terribile realtà in cui viviamo? Può aiutarci a cogliere, nella sua crudezza, l’orrore della guerra?

Ottavio Fatica – La traduzione di Guerra si deve al fatto che Adelphi ha ritenuto quello e gli altri inediti degni di pubblicazione in italiano. Non è questo il compito dell’editore? Del tutto casualmente coincide, se vogliamo, con la riscoperta e il riutilizzo di Céline quale strumento appositamente accordato per riprodurre le storture, le brutture, le stonature stridule della vita, in pace come – e più – in guerra. La realtà è sempre terribile, ad avere occhi per guardarla: e lui li aveva, per sua sfortuna; e per nostra fortuna, se così possiamo dire. La crudezza, la crudeltà, l’orrore e altri attributi della guerra lui ce li spiattella sotto il naso, come fa Goya con i suoi disastri. Ci schiaccia un clima plumbeo, lontanissimo e incombente, sempre attuale, da guerra dei trent’anni, dei cent’anni, dei mille anni, di ieri come di oggi, e di domani.

Eleonora Bellentani – Londra è il prossimo inedito che uscirà, nella sua traduzione, per Adelphi. Che sfida è stata, da un punto di vista traduttivo, rispetto a Guerra? Anche Londra è un romanzo in cui sono tese continue imboscate al traduttore?

Ottavio Fatica – Londra si presenta come un seguito di Guerra, nel senso che il protagonista del primo romanzo alla fine s’imbarca per l’Inghilterra – e lì lo incontriamo in apertura del secondo. È finito in mezzo a una manica di disertori, bombaroli, magnaccia e prostitute, pretesto per guidarci nel girone infernale della mala londinese e per attingere a piene mani al gergo del milieu, adottato e adattato da Céline alle sue mire, che non sono mai di pura rispondenza realistica. All’occorrenza, in preda a un estro sempre debordante inventa o reinventa senza scrupoli la lingua, anche quella furbesca. Così oltre alle difficoltà diciamo storiche, settoriali o settarie, si aggiunge la creatività surriscaldata dell’autore. Probabilmente il testo è stato scritto quasi alla stessa epoca di Mort à credit, con il quale presenta qualche affinità; rispetto a Guerra è più curato, in senso céliniano, almeno nella prima parte, e assai più ricco. Il sapore è picaresco-grottesco, bruegeliano – una sua vecchia passione – e si presta a scene corali epiche per inventiva nella truculenza e nel turpiloquio. Céline comincia a riconoscere e a modulare la sua «musichetta» e fa i primi tentativi di trascriverla sul pentagramma narrativo. Per chi legge con orecchio e con passione sarà un piacere avvertirne i primi accordi. Per chi deve tradurre è una tortura e un godimento un po’ perverso provare a riprodurli.

Eleonora Bellentani – Leggeremo anche La volontà del re Krogold e la versione aggiornata di Casse-pipe nella sua traduzione?

Ottavio Fatica – Non è detto. È ancora tutto da decidere.

Eleonora Bellentani – In Lost in Translation scrive che «il traduttore ha come compito l’interpretazione dei segni, che sono anch’essi sogni, di quei sogni che imbastiscono parole, che le animano: che sono le parole»3. Per interpretare gli incubi che imbastiscono le parole di Céline è necessario mettere in pratica la capacità di sognare e interpretare l’orrore; bisogna essere disposti a immergersi nel buio, a scandagliare in profondità la personalità notturna dell’autore. Che esperienza è stata viaggiare al termine della notte in compagnia di una guida così allucinata? Che cosa si prova a varcare le porte dell’Inferno in compagnia di un Virgilio delirante?

Ottavio Fatica – Delirante senza meno, ma: Virgilio? Siamo sicuri? Non c’è forse scrittore più opposto a Céline. Quanto al sottoscritto nei panni di Dante, soprassederei. Fra le altre cose quella frase aveva un che d’irriverente, di liquidatorio della deleteria interferenza psicanalitica in campo artistico. Le porte dell’Inferno sono sempre spalancate, ci aspetta a braccia aperte. Gli incubi che Céline amava allucinare – era costretto a farlo, per non impazzire – costringono anche chi lo traduce a seguirlo nei meandri della psiche, che coincidono per lui con la «realtà», che alla realtà per noi si sovrappongono nel leggerlo; incubi che lui prova – e che riesce – a espettorare sulla pagina. Non è questione d’essere o meno disposti a stargli dietro: o lo fai o hai perso il tram. Dico tram perché i binari per fortuna ci sono; l’importante è non deragliare lungo un tragitto quanto mai elusivo e accidentato. Ma la via è segnata. Questa la fortuna, la salvezza o la condanna del traduttore. Forse gli altri non se ne rendono conto altrettanto bene e possono o vogliono illudersi. Chi traduce non può permetterselo, non deve; dirò di più, non vuole. A quel punto non può più. Qualcuno parlava di servo arbitrio.

Eleonora Bellentani – La lingua, nella scrittura di Céline, è sottoposta a una tensione stilistica estrema, che si traduce per esempio nella ben nota petite musique. La scrittura, quindi, è corroborata da uno schema ritmico ben definito: si può dire che abbia gli stessi vincoli formali di una poesia? In questo senso, si può rintracciare nell’opera céliniana una vera e propria poesia scaturita dalla guerra?

Ottavio Fatica – Abbiamo già accennato alla sua musichetta sguincia, sincopata, alle poche patetiche note, a volte delicate, altre sublimi, che riesce a strappare all’orrore che ha sempre sotto gli occhi, e che poi a ben vedere è la realtà, la bolla d’aria mefitica del mondo. A modo suo Céline ha vincoli formali non molto dissimili dalla poesia; si diceva poeta o musicista mancato, «un operaio delle onde»4; ammirava incondizionatamente la poesia: misure, rime, schemi strofici – laconicità: «chiusa fiamma è più ardente»5. Ha cercato, ha trovato e si è incaponito a riprodurre con coerenza ossessiva quella musica. Un po’ perché ce l’aveva sempre in testa e doveva pur sfogarla, un po’ per non darla vinta a detrattori e critici, per dimostrare – in primo luogo a se stesso – che si poteva fare. Ha dimostrato soltanto una cosa: che soltanto lui sapeva e poteva e voleva farlo. Non sarebbe Céline se non ci fosse eccesso.

La guerra è alla base della poetica céliniana, è il basso continuo che accompagna tutta l’opera. Céline ha fatto la Prima guerra mondiale; ha visto, ha vissuto, ha patito la Seconda. Anche i libri che si interpongono tra il primo romanzo, segnato dalla Prima, e l’ultima trilogia all’insegna della Seconda, ne portano le stimmate. In Londra i disertori vivono nel terrore di essere scoperti e mandati alla mattanza; i due volumi di Féerie pour une autre fois sono ambientati durante i bombardamenti aerei su Parigi. Nulla sfugge a quell’ombra fratricida. La guerra innerva e droga il clima di tutta la sua opera.

Eleonora Bellentani – Guerra mette in scena la dimensione sonora del conflitto, le grida, i fischi delle pallottole, i rumori, in breve il frastuono che accompagnerà Céline per tutta la vita a causa di una ferita alla testa, la stessa che affligge Ferdinand, suo alter ego letterario: per sfogare il caos sonoro che ha nella testa, lo scrittore trasforma il rumore in musica e diventa quindi musicista della parola. In merito a questo elemento stilistico ci sono altri traduttori di Céline rispetto ai quali si è sentito in consonanza? Gianni Celati, per esempio, parla di «una prosa articolata su rapide cadenze e pause e fughe e arresti, che segue la propria traccia ritmica, sincopata, jazzistica» 6 (2008).

Ottavio Fatica – Della musica céliniana abbiamo appena parlato. C’è da sottolineare che il suo uso di ogni mezzo scritto a disposizione o da inventare alla bisogna per riprodurre lo sconquassamento bellico potrebbe ricordare alla lontana la sperimentazione futurista. Niente di più sbagliato. Lì abbiamo a che fare con una curiosità tipografica, anche divertente, anche felice a volte, ma superficiale, e presto accantonata con i cambiamenti del gusto, della moda. Céline aveva il duende7. E Céline era un cesellatore. La ricerca maniacale era connaturata all’uomo Céline, da identificare in toto con lo scrittore. Più interessanti in questa fase gli scarti temporali nel fraseggio, secondo una distribuzione sfalsata dei discorsi e dell’azione narrativa che forse, dico forse, consapevolmente o no risente della temperie artistica dell’epoca, una specie di cubismo, o vorticismo, dirottato coi necessari accomodamenti sulla pagina.

Celati ha tradotto il Céline che viene subito dopo Londra, quello di Guignol’s band, che ha la stessa ambientazione e quasi gli stessi personaggi, o meglio personaggi con gli stessi nomi posti di fronte a situazioni più o meno diversificate; nell’insieme una storia abbastanza simile, ora «jazzata» però da cima a fondo. Sarà un’altra sorpresa per l’appassionato leggere un Céline in progress anche stilistico nelle pagine di Londra; per lo studioso, una miniera.

Non vedo consonanza, né con Celati né con Ferrero, o Guglielmi, un vecchio amico, o Caproni. La cosa che accomuna tutti i suoi traduttori è che lavorare all’opera céliniana porta a sentire il compito come un debito e un dovere artistico: il convinto tentativo – non dico la riuscita – di dare un’opera letteraria nella nostra lingua. Non per niente Caproni era poeta, Celati narratore. Si ha a che fare con una grande opera; se coscienti, il tentativo di renderla non può che trarne giovamento. Un impegno del genere è sempre e comunque ammirevole, prezioso negli esiti, anche quando discontinui, discutibili. Cosa che non si può dire della maggior parte delle traduzioni professionali o di servizio o come altro vogliamo chiamarle che circolano, anche quelle di opere ritenute o cosiddette letterarie. È anche vero che la maggior parte degli scrittori non sono Céline.

Eleonora Bellentani – In che misura considera la traduzione un atto creativo?

Ottavio Fatica – È l’atto più creativo, illumina, arricchisce l’opera di una dimensione, una potenza; è il segno della sua vitalità, la fonte della sua sopravvivenza.

Eleonora Bellentani – Come si pone, invece, rispetto alla ritraduzione? In questo caso, il traduttore non si misura solo con il testo originale, ma anche con traduzioni spesso diventate, nel frattempo, canoniche, care ai lettori. Come destreggiarsi tra la necessità di attualizzare un’opera, e dunque renderla viva in un nuovo contesto storico e culturale, e la tradizione? Qualora le fosse affidato il compito di tradurre anche gli ultimi due inediti, nel caso della versione aggiornata di Casse-pipe si tratterebbe, almeno in parte, di una ritraduzione.

Ottavio Fatica – Il senso che si dà in certi casi a una parola come «attualizzare» mi respinge, troppe volte l’ho visto sbandierare a vanvera, in modo pretestuoso e prevenuto; la procedura non mi convince, ci vedo presunzione dell’ultim’ora, subodoro subito il sopruso, e la sospetto dannosa oltre che labile. Un’opera, se è viva, basterà ravvivarla: è una fenice. Le scelte, e le circostanze, hanno voluto che nel corso degli anni ritraducessi alcuni grandi classici. La ritraduzione di un’opera canonizzata e tutelata a forza da fanatici di varia estrazione come Il Signore degli Anelli, per esempio, ha innescato un casus belli con risvolti anche ridicoli per le dimensioni e i toni che ha assunto al momento della pubblicazione. Era già successo nel resto del mondo; qui da noi con gli interessi. Per motivi culturali e in Italia anche politici, troppo lunghi da spiegare in questa sede. È stata un’esperienza, e una lezione.

Molte delle mie versioni kiplinghiane sono ritraduzioni, non solo rispetto a traduzioni precedenti ma anche a quelle da me fatte in anni lontani. Ripubblicandole da Adelphi ci ho rimesso mano e a volte le ho ritoccate appena, altre le ho rielaborate a fondo. La lingua che non ho mai smesso d’imparare è, più di ogni altra, l’italiano, sicché quando torno su lavori intrapresi molto tempo fa e ho modo di attingere alle nuove acquisizioni e cognizioni, non posso non apportare migliorie e cambiamenti anche sostanziali; non che quelli infinitesimali non abbiano un loro peso non indifferente.

Il traduttore è, o dovrebbe essere, il poeta del poeta: chi ritraduce è allora il traduttore dei traduttori? La freccia intinta di veleno scagliata a suo tempo contro uno della partita è da volgere in apprezzamento e antidoto. Non si tratta più soltanto di emulazione dell’originale, modo peraltro altissimo di tradurre, bensì di superamento delle precedenti prove. E dove la sfida è duplice, la posta in gioco raddoppia. Come doppia sarà allora la sorpresa del risultato. Per questo deve vincere e convincere. Per farlo, per convertire un lettore che crede di conoscere il testo, deve avere in sé convincimento e autorità. Un po’ come passare dalla metafora alla metanoia. Per concludere ricorderò che a esergo dell’edizione einaudiana della mia ritraduzione di un classico come Moby-Dick, che ha una traduzione «canonica» alle spalle e molto amata, quella di Cesare Pavese, e troppe altre, c’è una citazione tratta da Antoine Berman: «La ritraduzione avviene per l’originale e contro le sue traduzioni esistenti. È in questo spazio che in genere la traduzione ha prodotto i suoi capolavori»8. Voleva essere una dichiarazione d’intenti; sugli esiti occorrerà rimettersi al giudizio dei lettori, quelli che hanno orecchio, quelli senza paraocchi.

_________________________

1 Ottavio Fatica, Lost in Translation, Milano, Adelphi Edizioni, « Microgrammi 20 », 2023, p. 52.

2 Louis-Ferdinand Céline, Il dottor Semmelweis [1936] tr. it. Ottavio Fatica et Eva Czerkl, Milan, Adelphi Edizioni, «Piccola Biblioteca Adelphi», 1975, 134

3 Ottavio Fatica, Lost in Translation, op. cit., p. 17.

4 Louis-Ferdinand Céline, Lettera nº48, pp.106-107, in Lettere al professore. Corrispondenza con Milton Hindus 1947- 1949, ed. Jean Paul Louis, tr. it. Elio Nasuelli, postfazione di Elio Nasuelli, Milano, Archinto Edizioni, 2015, 230 p.

5 Petrarca, Canzoniere.6 Gianni Celati, La scrittura come maschera, postfazione a Louis-Ferdinand Céline, Colloqui con il professor Y [1955] tr. it. Gianni Celati et Lino Gabellone, Torino, Einaudi, 2008, p. 109.

7 Cf. Federico García Lorca, Gioco e teoria del duende, ed. e tr. it. Enrico Di Pastena, Milano, Adelphi Edizioni, 2007, p. 52

8 Antoine Berman, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, ed. e tr. it. Gino Giometti, Macerata, Quodlibet, « Quaderni Quodlibet », 2003, p. 144

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente