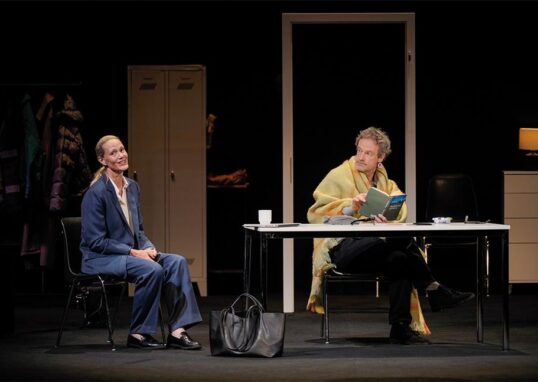

Foto di Luigi De Palma

Con “La valigia dell’autore” proviamo a creare un racconto e una mappatura della scrittura per il teatro in italia. Drammaturghe e drammaturghi italiani di questo primo quarto di XXI secolo si raccontano, riflettendo attorno al metodo, agli incontri essenziali, all’immaginario che hanno plasmato sul palcoscenico (G.G.).

Puntata n°2 – Sedici domande a Fausto Paravidino, drammaturgo di caratura internazionale, definito negli anni Novanta, al suo debutto, l’enfant prodige del teatro italiano, divenuto una delle voci più autorevoli della scena anche per il suo impegno politico. Autore di testi come “2 Fratelli” e “Natura morta in un fosso”, pubblicati da UbuLibri e Einaudi, e progetti più recenti come “I vicini” e “Il macello di Giobbe”.

Dove nasce la prima scintilla della tua scrittura teatrale, l’idea di partenza e l’incipit: in sala o sulla scrivania?

Beh, dove capita capita ed è quasi sempre un “what if”, cioè un “ma pensa se”. Spesso viene chiacchierando, magari con altri, a volte viene guardando le persone che non si conoscono, leggendo libri e immaginandoli diversi da come sono stati scritti, una volta avevo immaginato un pasticcio che stesse succedendo alla vicina del piano di sopra ma in quel periodo stavo scrivendo già un’altra cosa e l’ho lasciata in pace; invece adesso credo proprio che lavorerò su un “ma pensa se” succedesse una cosa che so io ai vicini del piano di sotto. Spesso le idee mi vengono a teatro, che è un posto bellissimo per scrivere per il teatro, perché sei già sul posto.

Un po’ come tutti io a teatro mi annoio un po’ e allora mentre sono lì che guardo lo spettacolo, per fare passare il tempo, me ne immagino un altro e a volte magari poi lo scrivo. E poi quelle prime scintille le porto a passeggio per un po’, ci cammino per strada, così vedono un pezzo di mondo e magari si arricchiscono. Durante il confinamento domestico del 2020 una giornalista a caccia di risvolti positivi di una pandemia di un’infezione respiratoria mortale mi chiamò e mi disse: “Deve essere un buon periodo per voi scrittori, no? Stare a casa, con tutto questo tempo per scrivere”. No. Non era un buon periodo per scrivere, perché io, come la maggior parte dei colleghi con i quali dopo mi sono confrontato, per scrivere ho bisogno di vedere il mondo e di fare passeggiate. E poi, visto che il bello del teatro è che succede lì ed ora, chi scrive per il teatro deve fare credere al pubblico – che vedrà lo spettacolo qualche tempo dopo che è stato scritto – che quella cosa è stata inventata dagli attori proprio in quel momento lì, nel momento in cui gli attori la dicono, quindi si fa una scommessa sul fatto che il futuro in cui si andrà in scena non sarà così diverso dal presente in cui si sta scrivendo. Non si può scrivere per il teatro se il teatro non c’è. La giornalista un po’ scontenta insistette: “Ma quindi non ci vedi proprio nessun aspetto positivo in questa pandemia?”. A volte il lato positivo non c’è e va bene così. Non metto “Se questo è un uomo” di Primo Levi tra i risvolti positivi dell’Olocausto.

Come funziona la parte di scrittura in solitaria? Dove scrivi? Quante ore al giorno? Hai una routine?

No, nessuna routine, nessun luogo preferito. Anche purtroppo, direi, nel senso che a volte mi piacerebbe molto l’idea di essere quello scrittore che si alza la mattina presto, va in un posto tal dei tali, scrive trenta cartelle rigorosamente su carta giallina e poi va in quel certo bar a farsi un pastis… Mi piacerebbe ma non sono io. Quando le cose funzionano posso scrivere anche in mezzo a cinque o sei persone che conversano partecipando saltuariamente alla conversazione, quando non funzionano anche il ritiro in campagna si rivela inadeguato, può andare a finire che costruisco due librerie di legno e non scrivo una riga. Dico per dire, non che quest’estate sia capitato…

Come funziona la revisione dei tuoi testi? Sono influenzati dal lavoro in sala? Riscrivi scene che vengono provate?

In linea di massima quando il testo è finito è finito. Mi è capitato qualche volta, in tempi recenti, di dedicarmi alla scrittura scenica e cioè di lavorare il testo assieme agli attori attraverso un percorso di improvvisazione ed è stato molto bello allargare il processo di scrittura e provare a scrivere recitando. Non è un metodo economico, a Toulon abbiamo fatto un’improvvisazione di sedici ore praticamente ininterrotte (con tutte le pause pasti e pipì del caso). È stato molto interessante, lavoravamo su Abramo e c’erano due domande alle quali mi piaceva l’idea di trovare una risposta in una prospettiva laica: perché tutti si fidano di uno che sente delle voci che gli dicono cosa fare e cosa rappresenta per noi il sacrificio – e poi il mancato sacrificio – di Isacco. Erano due domande alle quali ovviamente io non ho una risposta mia e alle quali mi piaceva cercare una risposta teatrale assieme a un gruppo di persone con cui amavo lavorare. Se no, in generale, prima scrivo, poi correggo la cosa quando è ancora “fresca” e poi non la tocco più perché non mi sento davvero autorizzato a farlo.

Per me scrivere è un po’ come recitare, cioè cercare un equilibrio tra la parte istintiva (che è quella dove abitano l’ispirazione, l’originalità e la verità scenica) e quella razionale (che è quella che fa sì che uno spettacolo si presenti come una storia e non come un sogno). Più mi allontano nel tempo dal momento della scrittura più la parte istintiva si sfuoca e, ovviamente, gli unici strumenti con i quali posso ritornare sul testo sono quelli della parte razionale e quindi un po’ mi vieto di farlo. Se io o gli attori troviamo una cosa che non capiamo, un’incongruenza, un mistero, cerchiamo di capire cosa ci fa lì, come faremmo con un buon autore morto, non la cambiamo. Invece taglio sempre, questo sì. Quando scrivo mi tengo largo, poi lavorandoci con gli attori si scopre che tante battute diventano azioni e non hanno più bisogno di esistere come battute. In un anno se ne va via in tagli un venti per cento abbondante della commedia iniziale.

Carta o computer? Che differenza c’è per te? Il mezzo influenza la scrittura?

Oh, no, non direi che mi faccia una gran differenza. Ho cominciato a scrivere a macchina perché non avevo il computer e mi piaceva fare tac tac. Era bello, i tasti sono duri e fanno rumore, la scrittura ne viene fuori economica e assertiva. Qualcosa ho scritto a mano, ma per lo più adesso lavoro al computer.

Hai dei rituali per la tua scrittura? Scaramanzie?

No, no.

Qual è il testo teatrale che nella tua carriera ha rappresentato il momento di svolta? E perché?

I primi testi che ho scritto, in un modo o nell’altro hanno rappresentato tutti un punto di svolta, il primo, Trinciapollo, perché è stato il primo. Prima non ero uno scrittore, e poi, di colpo, sì. Ci avrò messo una settimana, forse meno, e quando ho scritto “fine” non ci potevo credere che mi ero ritrovato con una commedia in mano, che si poteva toccare, leggere… Gabriele, scritto con Giampiero Rappa, è il primo testo che è andato in scena, 2 Fratelli è il primo che mi viene in mente pensando a un punto di svolta perché con quello ho vinto il Premio Tondelli e grazie a quello la mia vita è molto cambiata. Sono diventato uno a cui rispondevano al telefono e addirittura mi chiamavano. Avevo ventiquattro anni, mi cercò Martone, che dirigeva all’epoca il Teatro di Roma, e mio padre pensò che fosse uno scherzo. Per inciso, visto che ho tirato in ballo mio padre, quando ho scritto Trinciapollo e mi sono ritrovato una commedia tra le mani ero così contento e stupito che ho preso il plico e sono andato a cercare i miei genitori (avevo 19 anni e in quel periodo vivevamo insieme) e ho detto loro: “Ho scritto una commedia”. E papà – che aveva le sue buone ragioni per essere un po’ preoccupato in quel periodo – fece aleggiare una mano per aria gridando tutto il suo scetticismo: “Hai capito? Abbiamo uno scrittore, adesso!”.

A quale dei tuoi testi sei più affezionato? E perché?

La Malattia della Famiglia M. Grazie al premio che avevo vinto con 2 Fratelli mi diedero il Premio Candoni Arta Terme, che era una borsa di lavoro per scrivere un’altra commedia. Una commissione. Avevo mesi e un po’ di denaro per farlo, così per la prima volta mi misi comodo a scrivere. E scrissi tanto, lentamente, pensandoci, copiando, cancellando, lasciando che la vita entrasse come e quando voleva. L’ho poi messo in scena tre volte e una di quelle tre produzioni credo sia lo spettacolo al quale sono più affezionato in assoluto. L’altra storia alla quale sono molto affezionato è Il Senso della vita di Emma, che ha qualcosa di simile alla Malattia della famiglia M, anche nel titolo. È un romanzo familiare, tutto inventato, l’ho scritto mentre Iris aspettava Zoe, abbiamo iniziato le prove quando lei aveva quindici giorni e ce la siamo portata in scena, con una compagnia di undici attori, dodici con lei. È stato un bel periodo in cui il teatro e la vita si mescolavano bene.

Quale dei tuoi lavori è stato il più difficile? E perché?

Il Macello di Giobbe è stato molto difficile, perché era una produzione del Teatro Valle Occupato fatta con l’attivismo invece che con le economie e in un conflitto quotidiano tra i tempi della creazione (dei quali ci volevamo riappropriare, infatti ci siamo presi tutto il tempo) e i tempi della politica, che sono sempre emergenziali. E poi tutto quello che si faceva lì era difficile perché la briscola era “lanciare il cuore oltre l’ostacolo”, solo che gli ostacoli erano sempre di più e sempre più grandi. E certo, anche i cuori si facevano sempre di più e sempre più grandi, però a lavorare così l’infarto è dietro l’angolo.

Era uno spettacolo un po’ ambizioso perché era il prodotto teatrale di un progetto politico molto ambizioso, quindi ci toccava per lo meno di occuparci di Dio e della natura del Male, ma soprattutto doveva essere una specie di grande cantiere, di grande laboratorio che coinvolgesse molte persone e generasse conoscenza, per cui invece di fare lo spettacolo nella maniera più economica possibile dal punto di vista dei tempi e delle energie abbiamo usato la lavorazione per creare un processo generativo di laboratori e conoscenze, solo che quando avevamo ormai un debutto fissato (comodamente in Belgio perché alla fine l’unica istituzione che ci aveva generosamente finanziato era la regina d’Olanda, per cui insomma era diventata una storia fiamminga) è avvenuto lo sgombero del Teatro, per cui ci siamo trovati senza casa, oltre che molto avviliti. Allora siamo andati in giro a provare raminghi, con tutte le cosette che servono per fare un grande spettacolo in comode buste di plastica, provando un po’ qua un po’ là. Insomma, ci sono cose difficili: mettere insieme tante teste diverse, debuttare con uno spettacolo, andare in turnée all’estero, fare un trasloco, venire sgomberati… farle tutte insieme contemporaneamente è stimolante ma complesso.

La tua scrittura e il tuo metodo sono cambiati nel tempo? Come?

Sì, sono cambiati molto, certo. Dopo La Malattia della Famiglia M sono andato al Royal Court e ho cominciato ad avere direttamente a che fare con il teatro inglese e con i suoi autori, a scrivere con altri, a confrontarmi con altri sulla scrittura e sul teatro e questo mi ha fatto andare in dei territori che non sapevo neanche che esistessero, le cose che ho scritto dopo sono molto “figlie” di quella libertà, della scoperta che c’erano molti più modi di costruire un atto teatrale di quanti ne immaginassi prima. Genova 01 non assomiglia a un testo teatrale, non mi sarebbe mai neanche venuta in mente una roba del genere se non avessi saputo che da qualche parte era permesso. Negli anni successivi è cambiato il mio rapporto con la verità in scena, i monologhi li detesto e il teatro di narrazione non l’ho mai amato troppo, però cominciando a frequentarlo ho dovuto prendere atto del fatto che nella narrazione (o nella stand up) c’è una qualità di coinvolgimento del pubblico della quale nel teatro di prosa a volte sento un po’ la mancanza, allora ho cominciato a cercare di costruire prosa – cioè spettacoli dove una storia viene raccontata per scene dove più personaggi si incontrano in una situazione – cercando di avere quel tipo di coinvolgimento del pubblico che c’è quando si condivide con loro la convenzione del qui ed ora, quindi lavorando senza quarta parete e cercando di fare nascere le scene dal semplice incontrarsi col pubblico (è il caso di Exit e de Il Diario di Maria Pia, per esempio, e de Il Senso della vita di Emma).

Poi l’esperienza del Teatro Valle Occupato è entrata molto nel mio processo di scrittura, un po’ perché ho cominciato anche a insegnare e a gestire laboratori di scrittura con continuità quindi confrontandomi sempre con altri scrittori, un po’ perché lì ci si interrogava molto sulla natura del teatro e sulla contaminazione di linguaggi, ma soprattutto perché quello era un grande palcoscenico, un luogo normalmente dedicato ai classici, per cui – insieme agli altri autori – è stato bello e importante chiederci “Che teatro si scrive per questo tipo di palcoscenico e di sala?”. Da quell’esperienza viene direttamente Il Macello di Giobbe e indirettamente ha molto influenzato anche i miei lavori successivi. La riapertura postpandemica dei teatri, a sua volta, ha portato un nuovo cambiamento nella mia scrittura perché da allora penso che il patto con lo spettatore necessiti di essere rinegoziato, in particolare sento che se il pubblico torna a teatro e sceglie di stare con altro pubblico, una cosa che prima era ovvia ma ora è una scelta, questa scelta va celebrata. Allora ultimamente tendo a fare cose che abbiano una loro componente anche un po’ assembleare al loro interno.

Cos’è per te oggi la drammaturgia? Di cosa deve occuparsi? Cosa la distingue dalla letteratura e dalla scrittura per il cinema?

Ogni tanto mi capita di andare a insegnare a scrivere per il teatro o a recitare. E allora cerco di partire dall’inizio, da come è nato il teatro quando è nato, che è una cosa che noi non sappiamo ma che possiamo provare a immaginare. E io immagino che sia nato prima della pittura, probabilmente prima della musica, sicuramente prima della letteratura e forse anche prima della parola, perché è più semplice. A e B vanno a caccia del mammut, B scivola su una merda di mammut, A ride, B si incazza, poi fanno la pace. Tornano a casa, mangiano il mammut con gli altri e le altre e poi… e poi rappresentano la storia che hanno vissuto. Gli altri ridono. B vorrebbe offendersi ma non lo fa perché è gratificato dal fatto che gli altri ridono della rappresentazione. Ecco… io non credo che sia cambiato tanto, penso che la drammaturgia si occupi e debba occuparsi di B che scivola su una merda di mammut. Un giorno a causa di una guerra le leggi della città vanno in conflitto con quelle più istintive e una giovane donna scazza col sindaco, un altro giorno un tipo sposa la cognata rimasta vedova e il figlio di lei cade in una depressione dalla quale comincia a risollevarsi solo quando lo spettro di suo padre gli dice di essere stato assassinato, guarda un po’, proprio dal fratello, un altro giorno una donna decide di dedicarsi al lavoro per salvare il marito da una brutta questione debitoria e questo invece di ringraziare dà di matto perché si sente menomato nella sua virilità… Forse quello di cui dobbiamo occuparci è di metterci un po’ di zeitgeist, cioè – in Italiano – scoprire il mammut che tipo di merda ha fatto oggi.

E la differenza tra la drammaturgia e la letteratura e la scrittura per il cinema, posto che tutti ci occupiamo di persone per le persone, è che la drammaturgia è la scrittura per il teatro, cioè una cosa che succede al presente tra esseri umani, quindi è l’unica forma che contiene un happening e questo, chi scrive per il teatro, di solito lo tiene presente. Cioè sa – magari anche inconsapevolmente – che nello spettacolo che sta scrivendo ci sarà un certo grado di pericolo perché nessuno ha davvero il controllo di quello che sarà.

Quali sono i testi teatrali di “maestri” che ti hanno influenzato o che hai amato di più?

Hamlet per primo, sicuramente, me lo raccontò uno zio quando avevo dodici anni, subito lo lessi e volli farlo, non lo feci ma ci provai e convissi per un annetto con l’idea di metterlo in scena, ne feci anche un adattamento che oggi per fortuna ho perduto (avevo tolto tutto quel bla bla per farne una bella storia di cappa e spada). Poi ho incontrato Pinter, The Birthday Party per primo. E poi Gabbiano, di Cechov. E poi Sarah Kane. E Mistero Buffo e il teatro di Eduardo sono stati molto importanti per me.

Quali sono gli spettacoli importanti della tua vita di spettatrice/tore?

Ta main dans la mienne, di Peter Brook, Shopping and Fucking di Thomas Ostermeier, Amleto di Carlo Cecchi alla Kalsa, L’Annaspo di Cristina Pezzoli, Otello e Re Lear di Declan Donnellan… forse un altro Hamlet, quello di Mark Rylance, al Globe.

Cosa non deve mai fare un’autrice o un autore teatrale?

Lo spiritoso. È la prima cosa che mi viene in mente. E forse la più grave. Se no le cose che non funzionano nei testi di solito non funzionano perché gli autori non si fidano del rapporto molto stretto che c’è tra la scena e il pubblico, quando non funzionano per lo più non funzionano perché sono noiosi e sono noiosi quando gli autori cercano (involontariamente, per carità) di mettersi al di sopra del teatro e degli attori perché non li conoscono bene, allora si fanno cose tipo scrivere scene di presentazione e si danno un sacco di spiegazioni sul perché le cose succedono e sul come sono fatti i personaggi mentre mi sembra che il teatro, gli attori e il pubblico siano molto più sensibili alle cose che succedono che ai perché e ai per come. Il teatro è una cosa molto particolare, che mi ha sempre dato del filo da torcere, perché segue le regole della semplicità e noi – che abbiamo passato almeno tredici anni della nostra vita a scuola – alla semplicità proprio non siamo abituati. Siamo sempre alla ricerca di significati nascosti, siamo così abituati a studiare le note a piè di pagina da essere incapaci di leggere la pagina che c’è sopra quelle note. Cosa ci ha voluto dire l’autore? Questa è la domanda alla quale siamo abituati. Mai “qual è la storia?”. Quindi inconsapevolmente quando ci mettiamo a scrivere torniamo a scuola (che è dove abbiamo imparato a farlo) e ci preoccupiamo di “cosa vogliamo dire” più che di “qual è la storia”.

Cosa non può mancare in un testo teatrale che consideri ben fatto?

La vita, direi. La metto in ordine di apparizione perché è la cosa meno sacrificabile e la più sacrificata. Vogliamo tutti vita e bellezza ma siamo sempre pronti a sacrificare la vita per la bellezza, mai la bellezza per la vita. E la paura del brutto ci fa tutti vili, i registi dicono “Fallo come l’avevi fatto in quella prova dell’altro ieri che era bello”. Ma l’altro ieri era l’altro ieri. È morto. Ciao. Gli attori faticano a sacrificare il loro progetto per il presente e così vanno in scena a farla come la vorrebbero fare e non si accorgono di cosa sta succedendo per davvero nell’altro, lì in scena. Per gli autori è la stessa cosa, si vede spesso l’autore come vorrebbe apparire e allora manca la vita. O l’originalità, se vogliamo chiamarla così. Solo che l’originalità spesso la scambiamo per novità (e viceversa).

Non penso che un testo teatrale debba per forza essere zeppo di novità. Come si fa? O ci si accapiglia con l’attualità o si vanno a cercare compulsivamente le nuove forme e si finisce nella minestra avanguardia – che è sempre nuova ma sa sempre un po’ di dado. L’originalità di cui vado cianciando è, al contrario, una forma – anche intima – di verità che rende unico lo sguardo perché unici sono gli esseri umani. Esempio: spesso io chiedo alle persone con le quali lavoro di scrivere (o mettere in scena) delle cose che gli sono capitate davvero esattamente come sono capitate e poi vedo qualcosa che non mi torna, che sa tanto di cliché, che è volontaristica e falsa. E allora domando loro: “Davvero tua madre ha detto questa battuta?”, “Questa cosa è andata davvero così?”. No. L’hanno cambiata per fare tornare i conti, perché se no non si capiva, perché gli pareva più bello… ecco. La verità di solito è più interessante. È più imbarazzante, è più misteriosa, è più personale. Fa anche più ridere. Quindi sì. Forse sono andato troppo a messa ma in un testo teatrale mi interessano la verità e la vita (Giovanni 14:6).

Si può davvero insegnare a scrivere un testo teatrale? Fino a che punto?

Pensavo di no. Penso di sì. È curioso, convivono due fenomeni che si alimentano a vicenda: da un lato c’è uno scetticismo estremo nei confronti delle scuole di recitazione (e di scrittura), “Come si fa a insegnare a recitare, un attore o ha talento o non ce l’ha… ma a scuola cosa fate esattamente?”; dall’altro c’è un sospetto proliferare di scuole e scuolette di ogni genere. Forse è vero che la recitazione e la scrittura drammatica non si possono insegnare ma sicuramente sono cose che si possono imparare. E come si impara? Provando a fare una cosa e lasciandosi aiutare. La scrittura è spesso un’attività che si fa in solitaria ma si fa immaginando un pubblico. Diffido un po’ di chi dice: “Scrivo per me”. Magari ti vergogni di essere letto, ma se scrivi, scrivi immaginando qualcuno che legga e se scrivi per il teatro immagini qualcuno che reciti (o che viva) le cose che scrivi.

Al Valle Occupato facevamo una cosa della quale ho molta nostalgia, si chiamava “Crisi”. Non era una scuola, era una specie di laboratorio permanente sulla scrittura drammatica. Quando ero al Royal Court mi era piaciuto molto il fatto che gli autori inglesi collaborassero tra loro, si leggessero, chiacchierassero e avessero tante occasioni di scambio con gli attori e con il palcoscenico. Gli autori italiani sono molto più soli, allora al Valle, con “Crisi”, volevamo semplicemente provare a creare uno spazio e un tempo dove gli autori teatrali si potessero confrontare tra loro, con gli attori e – ogni tanto – con un pubblico. La cosa piacque molto a parecchi autori (e attori) e grazie a loro il laboratorio è andato avanti con tante presenze costanti e lì sì, ho visto tanti testi partire dal nulla e diventare belli e ho visto tanti autori crescere molto attraverso il confronto con gli altri. È una cosa che mi manca molto, che ho provato un poco a ricreare nel breve periodo in cui ho collaborato con il Teatro Stabile di Torino, ma è molto difficile portare un sistema del genere nel teatro italiano perché è sicuramente fruttuoso ma richiede tanto tempo e lavoro per produrre cosa? Testi teatrali. Che forse non è la cosa della quale crediamo di avere più bisogno.

Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.