di Ludovico Cantisani

Per una curiosa coincidenza editoriali sono usciti a pochi mesi l’uno dall’altro due libri di Antonin Artaud: il primo, L’arte e la morte, edito da L’orma, raccoglie gli scritti surrealisti vergati dall’attore nella seconda metà degli anni venti del Novecento; il secondo, a cura di Lucia Amara Questo corpo è un uomo, i vertiginosi quaderni di appunti da lui scritti tra il famigerato ospedale psichiatrico di Rodez e la casa di cura a Ivry dove il leggendario creatore del teatro della crudeltà trovò la morte. Nato a Marsiglia nel 1896, più volte internato in sanatori e case di cura già da piccoli, Artaud aveva trovato vorticosamente una sua strada nel milieu parigino degli anni venti, come attore, regista di teatro, scrittore, arditissimo teorizzatore di una rivoluzione che pareva imminente.

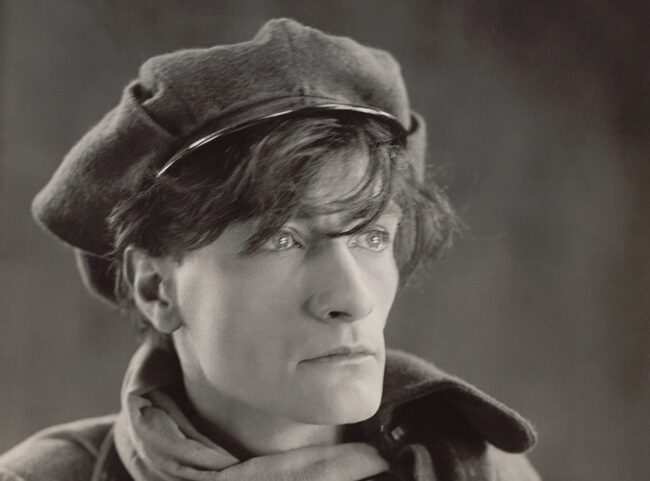

Nel giro di una manciata d’anni aveva accumulato ogni sorta d’esperienza, da un’ubriacatura surrealista alla fondazione di un teatro patafisico, dall’epifania sortagli vedendo il teatro balinese all’Esposizione coloniale di Parigi del 1931 all’assunzione del peyote nel mitico viaggio in Messico in compagnia di Luis Cardoza y Aragón. Da non sottovalutare nemmeno la sua contraddittoria esperienza con il cinema, che include la partecipazione come attore a due capolavori del muto del calibro del Napoleone di Abel Gance e de La passione di Giovanna d’Arco di Carl Th. Dreyer, moltissimi progetti di sceneggiatura e regia, grande insoddisfazione per il risultato finale de La Coquille et le Clergyman, da lui scritto ma diretto da Germaine Dulac.

Leggere sinotticamente il primo e l’ultimo Artaud consente di ritrovare vorticose corrispondenze tra un capo e l’altro del suo pensiero. Ne la Nuova lettera su me stesso del 1925 Artaud accostava la pratica della sua scrittura a “un’oscura e intraducibile scienza, piena di maree sotterranee, di edifici concavi, di un’agitazione congelata”, ammonendo anche il lettore a che “non si prenda tutto ciò per immagine. Vorrebbe essere la forma di un sapere abominevole”. Con ancora più forza, l’Artaud recluso degli anni quaranta avrebbe scritto: “io sono, sembra, uno scrittore. Ma scrivo? Faccio frasi. Senza soggetto, verbo, attributo o complemento. Ho imparato dalle parole, esse i hanno insegnato delle cose. A mia volta gli insegno una forma di nuovo comportamento”. Plasmare il linguaggio a proprio piacimento, imporre ai significanti il significato: non è un caso se attingeranno ad Artaud una lunga schiera di filosofi francesi che comprende Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari e Jacques Derrida, tutti impegnati a uscire dallo schematismo dello strutturalismo, ma obbligati ad attingere al mito, alla letteratura, alla psichiatria forense e alla cronaca quotidiana per suffragare le loro tesi filosofiche.

Complici le esperienze di internamento e reclusione già vissute da bambino e da adolescente, Antonin Artaud sin dagli anni venti era consapevole di essere al centro di forze pubbliche, sociali, comunitarie e forse metafisiche che si opponevano al suo violentissimo desiderio di libertà e liberazione. “Per Artaud la privazione è l’inizio della morte desiderata. Ma che bella immagine, quella d’un castrato!”, scriveva attorno ai trent’anni. “Pover’uomo! Povero Antonin Artaud! È proprio lui l’imponente che scala gli astri, che cerca di mettere in relazione la sua fragilità con i punti cardinali degli elementi, che si sforza di comporre un pensiero che tenga, un’immagine che stia insieme da ognuna delle superfici sottili o solidificate della natura”. E poi, in un passaggio che sembra anticipare Cioran: “se potesse creare tanti elementi, fornire almeno una metafisica dei disastri, l’inizio sarebbe il crollo”.

Negli stessi anni René Daumal scriveva che pour en revenir aux sorces, on debait aller en sens inverse. Nella letteratura francese, Artaud rappresenta l’apocalisse del linguaggio, ma è nei suoi scritti, tra gli articoli su rivista degli anni venti e gli scritti deliranti degli anni quaranta, la lingua che si sbarazza del linguaggio e torna ad essere parole, riallacciandosi oscuramente alle esperienze dei più antichi poeti trovatori.

Artaud sapeva di essere un’apocalisse vivente – per parafrasare David Lynch, fire walked with him. Le sue esperienze richiamano molto da vicino quelle tracciate da Daniel Paul Schreber, il “presidente Schreber” su cui si sono variamente arrovellati Freud, Jung, Hillman, Canetti, Deleuze, Lacan e Calasso, ma con una importante differenza. Schreber, a lungo presidente della Corte d’Appello di Dresda, si era trovato all’improvviso vittima di un delirio paranoide innescatogli, a quanto si legge nelle sue Memorie di un malato di nervi, da un tentativo di immedesimazione in una donna che viene penetrata: e da lì la sua mente da giurista era schizzata a immaginarsi un macrocosmo di forze in lotta tra loro, tutte intente a soffocare il singolo, l’individuo, l’unico, come in un’antica cosmologia gnostica. Non diversamente Franz Kafka nei suoi romanzi così come nei suoi Quaderni in ottavo aveva attinto al nucleo esoterico della tradizione yiddish ebraica per ritrarre la lotta del singolo, anonimo, spaurito, disperso, contro il Sistema.

Artaud già prima di sprofondare nel delirio era consapevole della portata universale e cosmogonica delle visioni di cui costellava gli scritti dei surrealisti: “dietro questa visione di assoluto, questo sistema di piante, di stelle, di terreni tagliati fino all’osso, dietro questo ardente agglutinarsi di germi, gesta geometria di ricerche, questo sistema rotatorio di vette, dietro questo vomere piantato nel pensiero e questo pensiero che libera le fibre, alla fine scopre i sedimenti, dietro questa mano d’uomo che imprime il pollice duro e disegna i suoi tentennamenti, dietro questa mescolanza di manipolazioni e cervella, e questi pizzi in tutti i sensi dell’anima, e queste caverne nella realtà”, un miraggio, la Citta dalle mura bardate, sospesa sotto “in cielo biblico” e il “Sabba delle costellazioni”.

I testi sacri dell’ebraismo e cattolicesimo, non meno degli apocrifi, delle Leggende auree e del Martirologio romano, tramandano il miracolo della glossolalia, l’improvviso capacità di parlare altre lingue che avrebbero ricevuto alcuni predicatori e santi a partire dal giorno della Pentecoste e dalla discesa di “lingue di fuoco” sul capo degli Apostoli dopo l’ascensione di Gesù. Nel cuore del Novecento, Artaud sperimenta deliberatamente un esperimento simile, penetrando la lingua e riducendola a suo servizio, oggetto e strumento di rivoluzione al contempo. “Questo flusso, questa nausea, queste strisce, è da questo che comincia il Fuoco. Il fuoco di lingue”, enunciava già negli anni venti. “Da tutta la sua oscena ferita si socchiude questo ventre molle, ma il fuoco si socchiude al di sopra in lingue torte e ardenti che portano sulla punta spiragli di sete”.

Dai vorticosi scritti surrealisti degli anni venti, una sola preoccupazione affiora qua e là, una pulsione sessuale a tratti insoddisfatta, altre volte sopita in un moltiplicarsi sardanapalico di donne e donnine: “in fondo al grido delle rivoluzioni e dei temporali, in fondo allo stritolarsi del mio cervello, in quest’abisso di desideri e domande, nonostante tutti i miei problemi e le paure, conservo nell’angolo più prezioso della testa la preoccupazione del sesso che mi lascia di sasso e mi estirpa il sangue” – o detta con altre e più tenere parole: “fu l’amore come un mare, come il peccato, come la vita, come la morte”

Ad affiorare con chiarezza, nel primo e nell’ultimo Artaud, sono anche degli spaventosi spunti messianici frammisti al sadismo e alla più assoluta indifferenza nei confronti del genere umano. “Bisogna che questo fuoco cominci da me. Questo fuoco e queste lingue, e le caverne della mia gestazione. Che i blocchi di ghiaccio tornino ad arenarsi sotto i miei denti. Ho il cranio grosso ma l’anima liscia, un cuore di materia arenata. Ho assenza di meteore, assenza di mantici infuocati. Cerco nomi in gola e come il ciglio vibratile delle cose. L’odore del nulla, un afflato di assurdo, il letamaio della morte tutta… L’umore leggero e rarefatto. Anch’io aspetto soltanto il vento. Che si chiami amore o miseria, potrà soltanto farmi arenare su una spiaggia di ossa”. Artaud si propone come un Messia, ma non sa stabilire l’oggetto del suo messianesimo. Quello col surrealismo fu un incontro fugace: nel giro dei Breton, dei Nerval, degli Éluard, Artaud ebbe anche il tempo di farsi proclamare direttore dell’Ufficio delle ricerche surrealiste, salvo poi abbandonare repentinamente il campo nel momento in cui il movimento decide di aderire al comunismo.

È quasi con toni nostalgici che nel 1945, ancora internato a Rodez, Artaud scrive nei suoi taccuini che “c’è una storia del surrealismo, e io la conosco molto bene in effetti, ma non è quello che si pensa. – Per tutti il surrealismo è solo un ismo in più in aggiunta a tutti gli ismi che marciscono nei libri vecchi; e che si fanno farfugliare nelle aule scolastiche a tutti gli organismi di uomini in erba, buoni a fiorire e a morire”. È in un manicomio che Artaud riesce a pronunciare la più esatta definizione del surrealismo, quasi per mettere a tacere Breton con i suoi troppi Manifesti: “fare surrealismo non significa portare il surreale nel reale, dove finirà per marcire e dormire, rannicchiarsi e depositarsi, nei vetri conficcati dei libri, ma innalzare materialmente il reale fino al punto in cui l’anima deve uscire nel corpo senza smettere di spingere il corpo alla rivolta”.

Il corpo, il corpo in rivolta, le corps: nel suo ammassare ogni genere di fonte e sollecitazione culturale, radunare come un diapason tutte le tensioni e le ambizioni che avverte nell’aria, attraversare indenne due guerre mondiali, Artaud si colloca come perfetto intermezzo tra surrealismo ed esistenzialismo, tra strutturalismo e grammatologia, tra il Sessantotto e la sua teorizzazione critica. Rinchiuso a Rodez, “dieci anni che il linguaggio se n’è andato”, Artaud sintetizza il suo pensiero in poche parole – “la coscienza è un corpo” – per poi ripercorrere vertiginosamente tutta la sua biografia sotto il segno della vittima, del martire, del capro espiatorio: “è con l’imputazione di essere dio che io Antonin Artaud piccolo borghese di marsiglia 4 settembre 1916, mi sono visto colpito da una coltellata alla schiena il 10 giugno 1916 a Marsiglia davanti alla chiesa dei riformati, asfissiato da affatturamenti mortali durante tutta la mia esistenza, colpito nel 1928 a montmartre da una seconda coltellata alla schiena poi colpito a Dublino da un colpo di spranga sulla colonna vertebrale, aggredito su una nave, con davanti il buco dell’ancora tutto aperto per farci passare il mio corpo, costretto nella camicia di forza su questa stessa nave dopo aggressione, poi internato, trattenuto 17 giorni in camicia di forza con i piedi legati al letto tenuto per tre anni in isolamento – avvelenato sistematicamente per cinque mesi”. È così che Artaud, non meno dell’ultimo Nietzsche dei Biglietti della follia, scopre un’oscura somiglianza con Cristo, il Crocifisso, l’eterno Appeso dei tarocchi, in grado di liberarsi persino dalla morte più ignominiosa ed ergersi sul mondo in un ultimo addio.

Antonin Artaud è stato la pietra d’inciampo di un intero secolo e della cultura francese tutta – l’enigma da sciogliere, il problema che non si poteva sormontare, la risposta anticipata che non consentiva più di formulare domande. Il suo sapere è disperso non meno dei papiri gnostici tra l’Egitto e il Medio Oriente. Dal 1896 al 1948, Artaud aveva vissuto nella certezza di essere già postumo, e di aver raggiunto nella sua vita un risultato di gran lunga superiore a quello che un intreccio tra teoria e pratica avrebbe potuto dedicare al teatro, o allo stesso cinema su cui pure si impegnò. Adesso è così che Artaud deve essere celebrato: una breccia nel cuore di un secolo, quella voragine da cui tornò sulla laicissima cultura francese tutta quanta la metafisica d’antan e d’assalto che dai tempi della secolare rivoluzione francese soggiaceva all’ombra degli archetipi.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente