di Francesca Romana Cicolella

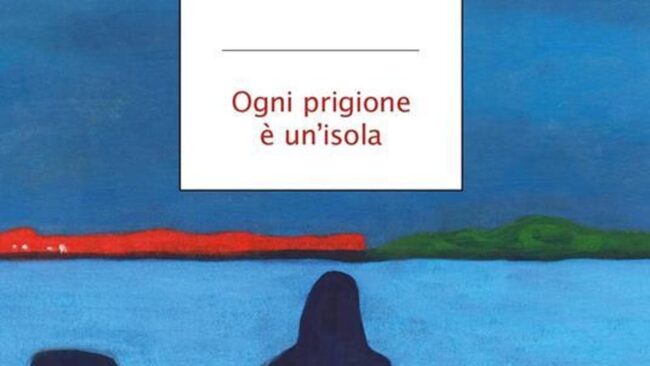

Per scrivere del carcere Daria Bignardi è partita dalla sua vita. Cosa c’entri la sua vita con il carcere lo si scopre solo leggendo “Ogni prigione è un’isola”, un libro, uscito a marzo 2024 per Mondadori, che in realtà ci spiega come il carcere c’entri con tutte le vite, anche la nostra.

Linosa è l’isola nota per aver accolto i mafiosi in “soggiorno obbligato” negli anni ’70 ed è il luogo in cui Bignardi tramuta la sua ossessione per il carcere nella decisione, presa e lasciata troppe volte, di scriverne.

Qui la giornalista trova il modo per uscire dal carcere e ci restituisce un testo in cui del carcere si parla a fondo ma, soprattutto, con cognizione di causa.

A vent’anni Daria Bignardi aveva scritto lettere a Scotty, un detenuto americano rinchiuso nel braccio della morte in Texas. Dopo la loro corrispondenza, qualche anno dopo ha scelto di fare volontariato nelle carceri, quindi di scriverne e raccontarne i dettagli in approfondimenti e programmi televisivi.

A San Vittore Daria Bignardi ha collaborato con “Il due”, il giornale del carcere, e ha girato le interviste per “Tempi moderni”, programma che ha accompagnato i sabati pomeriggio italiani dei tempi belli della tv. Alcuni dei detenuti che ha incontrato, oramai con pena scontata, scrivevano per lei su “Donna” e per una rubrica televisiva intitolata “Al Fresco”.

Quando il 9 marzo del 2020 i detenuti salirono sul tetto del carcere gridando “Libertà!” l’autrice di “Ogni prigione è un’isola” scese di casa per correre in piazzale Aquileia. “C’è un video del Corriere della Sera” – scrive – che mi mostra lì davanti, con un giaccone giallo, mentre dico ciò che penso in quel momento concitato. […] Quella mattina, al primo piano del terzo raggio, per la paura, l’ansia, la mancanza di notizie, che si sommavano a una condizione di stress, frustrazione e in molti casi di disperazione, qualcuno ha cominciato a perdere la testa. […] C’era un’atmosfera surreale, tesa, di pericolo. Mi era venuto in mente cosa mi avevano detto quelli del gruppetto di “Al Fresco”, anni prima, quando una cosa come la pandemia non era nemmeno immaginabile: che la galera è uno dei posti più pericolosi al mondo. Siamo come topi in gabbia e qualunque cosa succeda, dall’epidemia al terremoto, noi ce lo becchiamo. Siamo come quelle tribù che arriva l’uomo bianco e gli attacca tutte le malattie, basta che in parlatorio uno prende l’influenza e in cella si ammalano tutti.

Il video di quel giorno è stato caricato sul sito del Corriere, e i commentatori mi hanno coperta di insulti, cosa che non mi ha stupita e nemmeno ferita: so come vanno le cose col carcere. Il carcere lo odiano tutti. Alcuni amano il carcere degli altri, per così dire.”

Quello che ha inteso fare la Bignardi, alternando testimonianze, racconti, riflessioni e la descrizione delle giornate passate e Linosa tra caldo e scrittura, è restituirci un’immagine del carcere italiano a partire dalle cose del carcere che nessuno ha voglia di sentirsi dire.

La necessità di scriverne, infatti, è diretta conseguenza di un’esperienza che diventa totalizzante, forte al punto da doversene liberare nella maniera meno semplice ma più efficace. Scrive dando voce a chi gode di brutta opinione, agli invisibili, ai colpevoli e agli innocenti, alla giustizia e all’ingiustizia.

Si sente chiaro, in Ogni prigione è un’isola, il silenzio assordante di luoghi tremendi, si avverte la forza di solitudini, di scelte difficili, la verità su un sistema che potrebbe funzionare ma risulta pessimo.

“In prigione c’è la vita com’è, fatta di dolore, ingiustizia, povertà, amore, malattia, morte, amicizia, rimpianto di una felicità e desiderio di libertà.”

Stilisticamente c’è tutta Daria Bignardi in questo libro: il suo piglio giornalistico e la passione per l’approfondimento, il suo modo ironico e semplice di narrare sé stessa e la sua vita che caratterizza anche i suoi romanzi, il suo saper mettere nero su bianco storie, vite e complessità che diventano di tutti. E così tutta la vita che c’è nel carcere, che la maggior parte di noi mai aveva considerato prima d’ora, diventa reportage narrativo, saggio e anche memoir.

In carcere, a dare l’occasione alla Bignardi di parlarne, c’è stato anche Adriano Sofri, suo ex suocero. Scrivendo di lui la giornalista ha conosciuto il figlio, diventato poi suo marito. Con i loro figli Daria Bignardi e Luca Sofri, giornalista e attuale direttore de Il Post, andavano a trovare Adriano.

“Quei sabati mattina al Don Bosco di Pisa erano amati da tutta la famiglia. Prima o dopo il colloquio si giocava nei giardini di fronte al carcere, ma le visite piacevano ai bambini soprattutto perché il nonno era divertente, regalava caramelle e si vantava dai nipoti coi suoi amici carcerati. Ludovico era consapevole che incontrare il nonno acquisito nel parlatorio di un carcere era una circostanza eccezionale e si comportava in maniera inappuntabile. Per Emilia era normale: lei è cresciuta così.”

Adriano Sofri ha poi ricordato su Il Foglio quelle visite, Daria Bignardi le riporta in questo libro. Così il carcere diventa una cosa lontana ma anche vicina, qualcosa che possiamo vivere anche prima, durante e dopo la volontà di raccontarlo.

“Penso comunque che gran parte delle persone che stanno in carcere non ci sia arrivata per una scelta libera, ma influenzata dalla condizione sociale, culturale, dal caso e dalla sfortuna. Che certamente hanno un peso per tutti noi. Ma c’è chi ha più strumenti di altri, per governare quel che gli succede.” La denuncia di Daria Bignardi in Ogni prigione è un’isola non risulta mai polemica.

La realtà cui ci mette di fronte è quella di un carcere che è specchio della società ma, soprattutto, di una società che contribuisce alla creazione di un sistema che non funziona per colpa di tutti.

Si tratta di una questione sociale oltre che politica, di comune volontà di non ascoltare e non interessarsi. Gli strumenti che mancano a qualcuno per governare certe cose potrebbe fornirli tanto una società migliore quanto uno stato più attento.

Prima e dopo si rincorrono in questo libro. I racconti dei primi anni di volontariato ci restituiscono storie che non rimangono negli anni in cui l’autrice li ha vissuti. I personaggi di vent’anni fa oggi sono liberi e si reincontrano, le storie di ieri fanno il paio con oggi. Il paragone c’è, troppo spesso però è cambiato poco.

L’universalità dell’argomento è resa con la pluralità dei luoghi ma anche dei punti di vista. Chi legge vive con la Bignardi gli antri oscuri di Sav Vittore e poi l’esempio virtuoso di Bollate, il lettore torna poi a Linosa o a casa a riflettere di libertà anche in un armadio chiuso per sbaglio.

Il carcere ha un posto in questo mondo, anche se non lo sappiamo. O forse non siamo mai stati in grado di collocarlo, di dargli un senso.

“Oggi le galere – ancor più di dieci, venti, trent’anni fa – sono piene soprattutto di persone povere e disgraziate. Fuori, così come dentro, ci sono molti più poveri e molte più persone con problemi psichiatrici e di dipendenze, e parecchi di loro finiscono in quella che è diventata – uso la brutta definizione che adoperano, a ragione, gli addetti ai lavori – una discarica sociale”.

85 sono le persone che nel 2022 si sono uccise in carcere, il maggior numero di sempre. 15 di queste morti sono avvenute ad agosto, quando il caldo e le condizioni del carcere sono insopportabili; due erano donne, ne ha parlato Repubblica in prima pagina il 13 agosto di quell’anno. Ogni prigione è un’isola non è un libro pieno di dati, ci sono però fatti che spiegano la realtà. “Su questi due suicidi” – scrive Daria Bignardi in un capitolo dedicato – “e sulla condizione delle carceri si scriverà molto, fino a Ferragosto. Poi più nulla fino al prossimo Natale o al prossimo caso Cospito o al prossimo record di suicidi.”

Si parla poco anche di Bollate che, per paradosso, fornisce l’idea di un mondo possibile. Qui Daria Bignardi si è accorta che “grazie al lavoro di brave direttrici come Lucia Castellano e a buone congiunzioni astrali” è possibile creare un carcere più vicino a quello idealizzato dalla Costituzione. A Bollate, come in tutte le carceri, c’è la pena e ci sono le celle, ma è tutto più pulito e vivibile, i colloqui con il bel tempo si tengono in un giardino e i detenuti partecipano a programmi di reinserimento lavorativo. Come se non bastasse, alcuni di questi progetti sono curati da ex detenuti.

A Bollate anche le donne vivono condizioni ideali, a contrasto con un sistema che è, per forza di cose, “pensato e strutturato per gli uomini”. Di donne carcerate la Bignardi ne ha incontrate diverse, da Patrizia Reggiani a donne con problemi psichiatrici. “Così come il carcere è distillato e persino avamposto della vita per quanto riguarda sentimenti e cambiamenti sociali,” – scrive la giornalista – “allo stesso modo lo è per la condizione delle donne. Proprio come succede fuori, anche dentro le donne stanno peggio degli uomini”.

“Si ricordi che ogni istituto è uno Stato a parte, è come un’isola”. La riflessione che dà il titolo al libro viene da Michele, ispettore di polizia penitenziaria. A lui, ad Antonio e ai pochi ispettori che, con difficoltà, riesce a incontrare la giornalista chiede, tra le altre cose, dei pestaggi in carcere.

Un agente dice “Questo lavoro può essere devastante: in carcere si soffre, e la sofferenza ti resta attaccata, se non sai proteggerti.”

Sulla violenza in carcere, da ogni parte, c’è quasi rassegnazione. La Bignardi ne parla con le guardie ma anche con gli ex carcerati e si accorge che “tutti, tutti, che siano ex detenuti politici o ex rapinatori o ho ex spacciatori o ex ladri, per un momento abbandonano l’aria da duri che ogni tanto gli piace assumere e si stringono nelle spalle mestamente, arresi: E’inutile. Tanto alla fine hanno sempre ragione loro e fanno quel che vogliono.”

Il sistema carcere è quello che copre alcune morti successive alle rivolte del 9 marzo 2020, probabilmente approfittando del fatto che il lockdown ne abbia fatto dimenticare la rilevanza.

La cronaca, poi, ignora che la violenza in carcere non è ferma a quel momento di caos o al caso Cucchi. “La violenza nel sistema è strutturale”.

Anche Pagano, il direttore del carcere che è “la prima persona a cui ho sentito dire che il carcere è inutile” fa discorsi, come quello sul 41bis come mero strumento di dimostrazione del potere dello Stato, che a nessun politico piacerebbero e che qui, ancora una volta, servono a fornirci una chiave di lettura dell’Italia dietro le sbarre.

“Le figure più citate dai detenuti sono i magistrati di sorveglianza, quei giudici che decidono se concedere o meno un permesso, la liberazione anticipata, la remissione del debito, se sospendere o differire la pena, autorizzare visite e ricoveri.” I magistrati di sorveglianza “decidono tutte le cose più importanti di una persona ristretta” e Daria Bignardi lo scopre con Roberta Cossia, che ha scelto questo lavoro abbandonando, per sfinimento, le indagini preliminari. Chi decide del carcere porta addosso la croce intera di ogni carcerato, mette in difficoltà un’intervistatrice come l’autrice di questo libro e dona una prospettiva su un altro aspetto del carcere e dei carcerati che mai si considera, ovvero il futuro.

Nei suoi trent’anni di “carcere”, racchiusi in Ogni prigione è un’isola, Daria Bignardi parla di ogni cosa possibile. Lo fa con le persone che ha conosciuto e per quelle persone, lo fa seguendo le storie dal principio e dicendoci cosa c’è oggi.

“È che quindi mi pare che nella maggior parte dei casi la detenzione serva solo da vendetta sociale, e non da reinserimento come prescrive la Costituzione.”

Le conclusioni sono forti, dure e difficili da mandare giù.

Chi sa se tutto questo basta per uscire davvero da un posto così, indubbiamente è servito per far venir fuori l’autrice da un armadio soffocante ma anche, soprattutto, per fornirci uno spaccato di mondo che, a fine lettura, imprigiona noi nella voglia di lottare per la libertà.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente