di Mario De Santis

In principio sta la Carità, il perdono, virtù che richiede di andare oltre la ragione e la misura di colpe e responsabilità. La carità è “amare oltre la legge” e questo concetto sostiene il nuovo, intenso e perturbante spettacolo di Angelica Liddell, Caridad andato in scena Bologna Arena del Sole, (uniche date italiane il 15 e 16 aprile) grazie a Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, che ne è produttore come già per altri spettacoli di Liddell, dal 2011, tra cui il bellissimo Liebestod. Il suo percorso di drammaturga, attrice, performer e regista inizia nei primi anni 90, e ha avuto molti rinascimenti – tra cui il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2016. Liddell si è concentrata dall’inizio sui temi del dolore e del corpo, ma negli ultimi spettacoli c’è un ampliamento narrativo e concettuale dello sguardo. In Caridad si somma anche un bilancio artistico e battagliero, nella tensione tra l’eredità viva del 900, che Liddell vuole portare avanti e dentro – non senza polemiche – lo scenario culturale e politico del XXI secolo che giudica “puritano”. In Caridad si pone proprio la virtù teologale del cristianesimo come puntello su cui reggere le rovine di un secolo della libertà che rischia di crollare e non solo per avvento di culture politiche restauratrici.

La carità risuona all’inizio di questo viaggio nel tremendo dove innocenza e crimine si toccano, perché estremi dell’umano. Composto in “Nove capitoli di approssimazione alla pena di morte” (come recita il sottotitolo) è proprio la voce dell’autrice, in scena con altre venti persone (non attori professionisti, che mescoleranno poi le loro parti, tra cui un gruppo di bambini) che scandisce l’esortazione di Gesù nel vangelo di Matteo: a Pietro che gli chiede ” Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?” Gesù rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”. Dunque, la dismisura è la cifra della carità, è depense, dispendio di accettazione, perché capace di guardare e perdonare anche l’orrore.

Tenendo questo concetto ben presente si comprende – e sostiene emotivamente – uno spettacolo che sarà poi un polittico di dolori, sofferenza, bellezza e orrore con punte di sicuro disagio. In scena ad accogliere lo spettatore è un’enorme ghigliottina, dipinta di rosso – come era negli anni del Terrore in Francia – che resterà sempre presente, macchina celibe e motore immobile della scena e dell’ossessione di Caridad: il crimine e il criminale che – scrive Liddell – “amiamo esteticamente per esprimere il disprezzo verso la vita ordinaria”. Arte e crimine sono oltre la legge, intesa come strumento coercitivo e di ordine. Percorrono il lato di ciò che la regista chiama “Sragione” e hanno la capacità di portarci a contatto con l’eccedente negativo della vita.

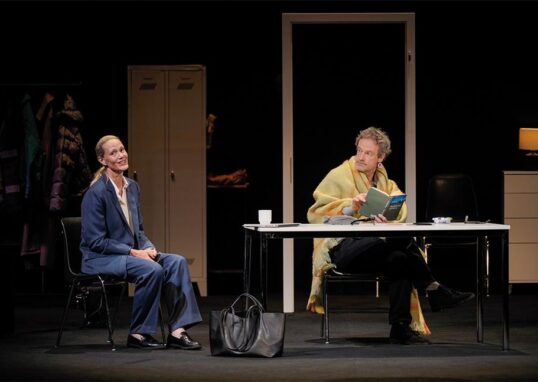

Il compito dell’arte è ancora allargare i confini del sentire, oltre la ragione. Così scorrono i nove quadri mescolando diversi registri. Due schermidori paralimpici (Alex Prior, Campione di Spagna di sciabola, e Ayem Oskoz) su sedia a rotelle sono proprio l’emblema del suo mix tra mancanza, violenza, compassione, bellezza, corpo che ogni volta si mette a rischio. Liddell entra poi inscena e marca con la sua energia performativa il campo del palco, con un contenitore del latte che rovescerà e sarà poi pulito da due addette alle pulizie con delle macchine, mentre ascoltano una canzone (“Io che non vivo senza te” nella versione spagnola di Tony Dallara) abbandonando il lavoro e concedendosi un ballo (tutti performer sono presenti intono alla scena come una sala di tango, entrano ed escono da quelle che sono azioni, accompagnate, avvolte da stralci del testo o musica – su tutte domina il meraviglioso Miserere di Gregorio Allegri) a creare delle condensazioni allegoriche del pensiero, che in Caridad ruota attorno ad un concetto di amore esteso, che ingloba anche un Eros altrettanto eccessivo.

E questa idea di ultra-amore è per Liddell molte cose, tra cui “ la ribellione contro il lavoro”. La grande arte figurativa è, insieme al cinema, punto di riferimento iconografico di uno spettacolo che procede nella sua narrazione per icone (quasi un’ iconòstasi al centro della quale c’è la porta di accesso al cuore segreto di una performance che certo ambisce a farsi rito) con immagini potenti e molte citazioni ( Pasolini, Foucault o Godard che sognava un film di sole citazioni, come nell’idea di Walter Benjamin nei Passages).

Anche la scena del latte versato lo è, quando, dopo un accesso di ira afasica rivolta al cielo, Liddell nutre al seno un vecchio, evocando “Cimone allattato dalla figlia” nel quadro di Rubens “La carità romana”). Tutti i capitoli dell’esposizione di Liddell intrecciano amore, sessualità, crimine, bellezza, arte, storia, infanzia. Ecco un’orgia di tamburi e sesso, in Liddell rievoca un’altra icona del 900, lo spogliarello del 1958 della ballerina turca Aichè Nanà (famoso per la versione di Fellini nella Dolce Vita) ma sul il crescendo dionisiaco sfocia in aggressività sessuale del gruppo di maschi, masturbazione, dentro cui Liddell si muove come domatrice fino a che uno degli uomini la stringe alla gola, durante un amplesso, a lungo. È una delle scene che ha irritato alcuni spettatori (pochi va detto, alla fine grandi applausi) e qualche critico, ma se è ormai raro questo dissenso marcato in platea, esso in qualche modo è segno di vitalità. Lo stesso vale per il capitolo in cui viene narrata la storia della Ghigliottina a un gruppo di bambini, come in una gita scolastica al museo (ideata dal medico Guillotin, fu costruita dal fabbricante di clavicembali Thomas Schmidt, dettaglio che servirà a chiudere il cerchio dei nove capitoli). Gli stessi bambini che poi incarneranno le vittime (tutte sotto i 10 anni) degli ultimi tre omicidi puniti in Francia con la ghigliottina, nel 1977. Liddell li fa danzare con i loro assassini, interpretati dai tre componenti coro dei laringectomizzati “Shout a cancer” che prima avevano cantato nonostante la loro limitazione (ricordava il monologo di Antonio nel Giulio Cesare di Raffaello Sanzio anni 90). Liddell mescola un’apertura per il non conforme, e al tempo stesso irride che lo si usa strumentalmente, secondo una moralistica ideologia del bene, proprio ribaltando la loro funzione interpretativa, usando ad esempio i tre coristi come interpreti dei pedofili assassini. La scena della danza è tuttavia, a giudizio di chi scrive, una delle punte sublimi e vertiginose dello spettacolo, anche in virtù del suo pugno allo stomaco.

L’estremo in scena c’è, ed è anche ciò che deve essere l’arte, spiazzante, unheimlich. È però parte della forza teatrale delle opere di Liddell, trasformare l’acting in un recinto sacro di vertigine di significati e insieme di commozione. Il presupposto certo è nell’idea che sia ancora necessario combattere contro una società che mette limiti, paletti, regole, leggi, che codifica il sesso, le relazioni. L’arte rivela all’uomo quanto abisso c’è nell’uomo, perché solo riconoscendo questo – e condannandosi – riesce ad amarsi fino in fondo e sentirsi libero. Sicuramente un altro autore guida per Liddell è Jean Genet. Riferimenti tutt’altro che datati per Liddell, ma attualissimi, necessari. In Caridad non c’è provocazione fine a sé stessa, anche se certo essa c’è, ma la creazione di un condensato iconico che permetta l’approssimazione per lo spettatore a quel punto in cui, di fronte al male assoluto, si apra il bivio tra la condanna assoluta e la sfida che pone il bene se è amore altrettanto assoluto e non quello corretto, codificato.

Un amore caritatevole che Liddell attinge certo dal Vangelo, dalla Bibbia, amore e carità per l’altro, l’umano tutto, una pietà che sfiora l’impossibile, non ha fini morali, né può essere soggetto alla condanna dei tribunali né chiede pentimento ( ha ribadito in un incontro all’Arena del Sole in dialogo con Maddalena Giovannelli in quanto, dice, “ credente, ma laica, fuori dalla chiesa”). È un ragionamento alto e sottile, e forse ci sarebbero bisogno di più elementi per lo spettatore, per dire di un possibile limite, proprio per la sua densità e complessità, che può avere lo spettacolo di cui ovvio le scene “forti” possono restare più impresse del testo.

Il punto di approdo e maggior impatto di “Caridad” è il monologo che riprende il testo di George Bataille, “Processo a Gilles De Rais” del 1953. Lo scrittore francese ricostruì gli atti e la vicenda del nobile del XV secolo, compagno d’arme di Giovanna D’Arco a cui Liddell in scena fa raccontare, in quella che è una sorta di deposizione/arringa, sia i dettagli dei suoi delitti, sia le ragioni del suo agire malvagio. Per Bataille come per Liddell quei crimini commessi da De Rais non sono che un “paradosso di innocenza”.

Essi offrono al nostro sguardo l’orrore come passaggio poter “sopportare la vita” dice dal Gilles palco. Il suo agire da “bambino onnipotente” (così lo definisce Bataille) è fuori dalla ragione degli adulti, la sua innocenza è nell’abisso di un’indifferenza alla legge, ma questo puro male riflette il fatto che esiste un assoluto del bene. E questo si manifesta non con la giustizia della legge, che è calcolo, regola, miseria dell’ordinario, ma deve passando per il perdono incondizionato (senza pentimento, come Don giovanni mozartiano). Anche nella Bibbia Caino, dopo essere stato maledetto da Dio si aspetta da lui la morte per aver ucciso Abele e invece (Genesi 4,15) Dio pone su di lui un “segno” e si rivolge agli uomini con una frase diventata per noi un simbolo della cultura libertaria e umanitaria: “Nessuno tocchi Caino”.

Una chiamata allo sguardo sul lato del tremendo umano, del Male che Liddell, tuttavia, non giustifica, ma nemmeno intende con quello insegnarci qualcosa. Andando oltre lo stesso Bataille, Caridad propone di guardare fisso l’orrore e accoglierlo con altrettanto “ eccesso”: ovvero con la depense del perdono, senza il baratto del pentimento morale o giudiziario. C’è bisogno, ci ricorda l’autrice spagnola, ancora oggi del pensiero radicale della libertà acquisito con la cultura del XX secolo, anche grazie all’arte. Invece il presente del XXI vira verso un puritanesimo da “ideologia del bene” intollerante. A un critico teatrale spagnolo che mostrava uno snobismo annoiato verso Caridad e quelle che chiavava “provocazioni datate”, Liddell dedica il testo invettiva, che compare in coda al testo, nell’edizione italiana edita da Sossella (nella meritevole collana teatrale “Linea” curata da Sergio Lo Gatto e Debora Pietrobono) molti utile, così come il testo stesso, con le note di regia, per capire a fondo il senso di questo lavoro, ma anche testo raccomandabile in sé proprio per la sua affermazione di poetica. Un testo che potrebbe valere anche per alcuni critici italiani.

È proprio l’insostenibilità di certi momenti dello spettacolo fanno da ponte verso una domanda radicale che è anche un a domanda di radicalità del pensiero, che c’è in tutte le opere d’arte vere e che in questo Caridad è quella che ci consegna, al suono celeste di un clavicembalo – ma anche sinistro, perché ora sappiamo che è fratello della ghigliottina – questa artista totale che è Angelica Liddell: “Quanto perdono siete disposti a sopportare?

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente