Ci sono incipit capaci non solo di lanciare una tesi, ma di condensare un’intera cosmogonia – parole che segnano distinzioni morfologiche e introducono ai principi primordiali da cui si dipanano verità arcaiche sul mondo e sulla storia. L’abbrivio di “Is the Rectum a Grave?” rientra senza dubbio tra questi: “There is a big secret about sex: most people don’t like it”[1]. E non piace, continua Leo Bersani, perché non può piacere: per quanto la si voglia romantizzare, la pulsione sessuale è sempre pulsione di morte. La cosmogonia che si richiama in modo tanto fulmineo e secco è delle più solenni, perché con una sola riga Bersani vuol celebrare la fine del vasto programma di redenzione dell’omosessualità maschile: il gay maschio è destinato a rimanere un corpo del tutto estraneo alla cultura di massa, perché significa e ribadisce la natura antisociale della pulsione sessuale. C’è veramente da girare i tacchi davanti a un gesto di tale sgarbatezza: “Noi, caro omosessuale, si fa tanti sforzi per trarti fuori dallo stato di abiezione in cui t’ha cacciato la civiltà eterosessista, e tu, figlio irriverente e ingratissimo di tempi illuminati che non fai nulla per meritare, ci respingi con sussiego impudente e sfacciato!”. Ed è proprio così, in effetti, che Bersani intende essere avvertito, come un vento che soffia e diffonde il puzzo acre, e quanto intriso di disillusioni, di un pasticcio mal riuscito. Per il padre del cosiddetto queer antisociale, l’orrida creatura, cui neppure il più fantasioso dei miti cosmogonici saprebbe trovar posto, è il frutto dell’unione impossibile tra la cultura di massa e l’omosessualità maschile.

La tesi di Bersani è nota, come noto il suo rifiuto di qualsiasi proposito di riscattare il sesso tra maschi. Cultura di massa e omosessualità maschile possono riconciliarsi solo a patto che uno dei due offra in sacrificio la propria vita. La chiave risolutiva di un mito così antieroico è l’agnizione del dolore: l’omosessuale deve accogliere con sacrificale coscienza di sé l’amarezza e l’angoscia che gli provengono dalla rappresentazione omofobica dell’omosessualità. Del tutto inutile, quindi, che la sinistra critica, che fa finalmente comoda ammenda della tradizionale insensibilità alla questione sessuale, si sforzi di riabilitare i valori e le pratiche delle minoranze sessuali. Persino più inutile che i membri di quelle minoranze si sforzino di presentare il queer come il campo per la riscrittura dei confini tradizionali di sesso e genere. No!, dice Bersani, non c’è nulla da riscrivere: la sessualità per sua natura resiste all’imperativo della socializzazione ed è del tutto vano che i gay in cerca di riconoscimento si spendano per una rappresentazione “politicamente corretta” del sesso. Che si smetta quindi d’imbellettare il sesso – pura tautologia del masochismo. Di fatto, quella di Bersani e di tutto il queer antisociale è una retromarcia epocale rispetto ai rasserenanti arcobaleni del tardo Novecento.

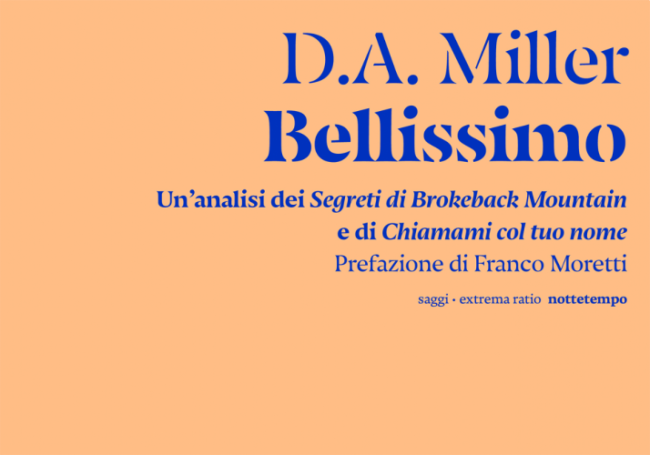

Il gesto di rottura va ben oltre il rifiuto di un posto a sedere alla tavola dei diritti liberali, perché piuttosto si fa denuncia di un sottaciuto intento sacrificale: lo spazio che si offre al gay maschio ha come condizione la rinuncia, certo non dichiarata ma comunque senza ritorno, alla natura stessa della sessualità gay. Lo sforzo congiunto dei sostenitori del queer antisociale è proprio quello di smascherare l’orrido baratto, denunciarne i termini vessatori e reclamare l’aura dello stigma cui la cultura eterosessuale promettere di dar fine. È in questo perimetro di critica demistificante che si inscrive Bellissimo (Nottetempo 2022), libro che raccoglie due saggi di rara forza espressiva, scritti nell’arco di undici anni da D. A. Miller. Il metodo adottato nel testo è la decrittazione del codice con cui si dà corso all’opera redentiva: il riscatto dell’omosessuale è affidato a una bellezza artistica che estetizza e anestetizza. E qui l’opposizione di Miller è rude, più che radicale: la bellezza, forse, salverà il mondo, ma certo non salverà l’omosessuale.

Bellissimo analizza e scompone due film che hanno trovato risonanza e successo nella cultura di massa: I segreti di Brokeback Mountain e Chiamami col tuo nome. Se per certo nello spazio di questo breve scritto non si possono sintetizzare i modi d’indagine con cui Miller smaschera l’operazione sacrificale, si può comunque ricostruire la tesi di fondo: il mainstream gay-themed movie, ovvero l’impresa cinematografica volta a restituire un affresco della vita sentimentale e delle pratiche del gay maschio, è un meccanismo che intende offrire una rispettabilità di cui si ritiene che il gay maschio, per sua natura, difetti. La sola premessa, quindi, contiene in sé una condanna implicita: c’è bisogno di mettere in opera un riscatto che non è il riconoscimento di alcunché, ma una generosissima elargizione. C’è bisogno di trovare un canale per rendere l’omosessualità maschile digeribile al fragile metabolismo della cultura eterosessuale, da secoli avvezzo alle primizie dell’amore romantico (nei suoi vari ma non divergenti stilemi) e certo allenato alle impudicizie del sesso esplicito, ma sempre nel segno di una sacrosanta diversità dei generi (salvo qualche incursione, molto ben tollerata, nelle effusioni lesbiche). Il mainstream gay-themed movie muove quindi dall’intuizione che l’unione romantica tra gay maschi abbia bisogno di un poderoso meccanismo di riabilitazione, che lo renda pensabile e ammissibile tramite una fruizione sul grande schermo ben temperata. Questo meccanismo, denuncia Miller, è un’estetizzazione dell’amore gay, che lo tira fuori dal closet ma lo priva della sua natura e, per paradosso, favorisce una recrudescenza della condanna morale e civile di quella frangia gay che non accetta le clausole compromissorie di un contratto tanto svantaggioso. Il dress code per partecipare alla festa è chiaramente indicato, e rigidissimo.

Il neo-progressismo del mainstream gay-themed movie, secondo Miller, inaugura una vera e propria economia dello scambio: il gay si dimostra grato di vedersi riconosciuta l’indennità civile per le ferite ricevute da millenni di cultura eterosessista e al contempo si disfa della propria sessualità. Sì, perché quello che nei due film analizzati da Miller viene meno è proprio il sesso, oggetto impuro di rimozione e censura: “È l’idea di omosessualità a essere eccitante […] non il sesso. Non è la sessualità ciò che ci viene chiesto di ‘accettare’ dell’Omosessuale, ma il suo tormentato tentativo di contrastarla: un indizio toccante del fatto che, alla fin fine, anche lui ha un certo rispetto per la normalità” (33). Per rendere pensabili e ammissibili le pratiche del gay maschio, bisogna veicolare l’idea – o meglio, forgiarla, ma con ferro dolcissimo – di una quotidianità affettiva asessuata, come quella che scorre nei piani sequenza de I segreti di Brokeback Mountain e Chiamami col tuo nome, perché l’aspetto che risulta indigeribile all’eterosessuale non è tanto la preferenza del maschio per il maschio, ma l’idea che questa preferenza possa tradursi in uno scambio di fluidi biologici. Così il mainstream gay-themed movie funziona, prima che come un percorso di riabilitazione, come una lezione di morale: guardate quant’è bello l’amore – così bello che nessuno potrà volerlo contaminato con riferimenti ad orifizi e cavità.

Se questa è la tesi, Miller la sostanzia con un’analisi del modo in cui mainstream gay-themed movie, operazione progressista e progrediente indirizzata in primo luogo agli eterosessuali, costruisce il proprio oggetto di fruizione estetica. L’eterosessuale, argomenta Miller, assegna a sé stesso una capacità cognitiva (ma in fondo anche morale) superiore, che gli permette di indagare la natura profonda, ancora troppo inquinata, dell’amore tra maschio e maschio. Con malcelato narcisismo morale, Il gay viene presentato come un oggetto d’osservazione, di cui si rintraccia la topologia affettiva: le modalità e le figure di un linguaggio dei sentimenti ancora molto rudimentale, ma che in nuce conserva tutte le potenzialità dell’amore tradizionale. Eppure, sostiene Miller, in questa crascia di generosità meliorista, il gay maschio è in realtà l’oggetto non rivelato della fantasia e del desiderio eterosessuale. Il gay rappresentato nella cultura eterosessuale è la proiezione dell’eterosessuale, che, nel raffigurare l’omosessualità come la immagina ed è disposto a immaginarla possibile l’eterosessuale, svela al contempo la curiosità per l’esotico e un indicibile desiderio di impurità: “Quel suo investigare così competente, quella scoperta così poco sorprendente, fanno pensare che ha trovato solo quello di cui andava in cerca. ‘Una notte, in un bar nel nord dello stato, notai…’: si direbbe proprio che questa epistemologa del Closet avesse voglia di rimorchiare un Omosessuale ancor prima di trovarlo” (43). È con queste parole che Miller ricostruisce l’aneddoto raccontato da Annie Proulx, autrice del racconto Brokeback Mountain, in cui ella segue i movimenti maldestri di un mandriano in un bar che lascia intuire – all’occhio acuto dell’intellettuale progressista – una inconfessabile (e forse inconfessata) propensione per il maschio: “Era appoggiato alla parete in fondo – queste le parole di Proulx riportate da Miller – gli occhi inchiodati non sulle donne belle e appariscenti che si trovavano nel bar, ma sui giovani cowboy che giocavano a biliardo. Forse stava seguendo la partita, forse conosceva i giocatori, forse uno di loro era suo figlio, o suo nipote, ma c’era qualcosa nella sua espressione, una sorta di desiderio amaro, che mi fece chiedere se non fosse invece un gay di campagna” (40).

Quel mandriano, insiste Miller, il gay impreparato alla vita e cresciuto nella campagna omofoba e retriva del Wyoming, è innanzitutto il prodotto proiettivo dell’etica progressista eterosessuale. Il debole, privo di una grammatica dei sentimenti, che aspetta redenzione appoggiato sul muro di un bar e potenziale oggetto della violenza omofoba di chi è lì pronto a picchiarlo. Certo, Miller non nega che questa scena immaginaria trovi corrispondenza in fatti reali – abbondiamo disgraziatamente di notizie di gay, lesbiche, bisessuali e transgender sottopost* a violenza. Miller sottolinea piuttosto che l’idea che ha dato impulso al racconto prima, e al film poi, è frutto dell’invenzione (e dell’intenzione) del punto di vista progressista, e che questa origine mitica si riverbera su tutta la rappresentazione del gay maschio: “[L]’autrice può tranquillamente dimenticare che in realtà ha inventato tutto lei”. Nel racconto e nel film si adotta così un punto di vista che dal personale situato trascolora in impersonale, fuori dalla storia (nel duplice senso di spazio del racconto e di sequenza delle temporalità). Sicché – questa a mio avviso la chiave per decodificare la tesi più interessante di Bellissimo – il mainstream gay-themed movie parla in primo luogo (e forse solo) del desiderio eterosessuale, più che dell’amore tra gay maschi: “[Q]uel che suona falso, nell’impegno progressista a ‘relazionarsi’ con l’Omosessuale, è negare un rapporto che di fatto già esiste: il rapporto libidinale e fantasmatico con il desiderio omosessuale cui, in Occidente, nessuno sfugge, vuoi nella psiche individuale, vuoi nella cultura diffusa. È per questo che, agli occhi dei suoi oggetti omosessuali, l’empatia progressista è sempre una delusione” (49).

Quel che questa comunicazione implicita tra eterosessuali mette a rischio, secondo Miller, è l’omosessualità consapevole reclamata da Bersani: il gay deve dire addio, almeno come momento presentabile della propria identità, al sesso irresponsabile, autocompiaciuto, irriproduttivo che segna il rapporto tra maschio e maschio. Scrive Miller: “Che si pensi allo scapolo che sarebbe altrimenti perfetto, o all’ano repellente del suo desiderio, l’Omosessuale non solo è uno spreco in sé, ma anche la causa di uno spreco ancor più grande, che fa finire al macero niente meno che il valore d’uso sociale della sessualità: la sua fidata, fruttuosa sottomissione al giogo del coniugio e al fardello del Bambino” (51). Eccolo l’oggetto di culto della cultura di massa, che il sesso gay nega con la sua stessa esistenza, ma a cui l’eterosessuale non potrà mai rinunciare: la riproduzione sociale e la continuità della specie (ed è bene sottolineare: il sesso tra maschi, non l’amore, che invece al richiamo dell’imperativo riproduttivo è ben sensibile, come dimostrano i legittimissimi tentativi di far uso di tecniche e tecnologie, oltreché di strumenti giuridici, per fare famiglia). Il meccanismo di riabilitazione del mainstream gay-themed movie passa quindi per la separazione di sesso e amore e la santificazione di quest’ultimo attraverso la perimetrazione di “una comodissima zona al di fuori della trama” (63). Una zona da cui l’eterosessuale sia legittimato a osservare l’amore gay in una estetizzante celebrazione della bellezza – l’arte che satura ogni aspetto dei due film, sia in termini di tecnica cinematografica sia nella costruzione di scene e personaggi – e di desiderare silenziosamente qualcosa che non potrà mai ammettere di desiderare. Il baratto di cui sopra, quindi, ha innanzitutto luogo nel campo dell’eterosessualità: si allontana qualcosa che si desidera profondamente, sforzandosi di pensare che quel che si allontana non è così come lo si pensa e desidera.

Facciamo ora un passo indietro per una considerazione il più possibile distaccata e conclusiva. Chi, come lo scrivente, è poco sensibile ai protocolli dello stile critico di cui Miller è celebrato maestro sarebbe incline a sostenere che si tratta semplicemente di brutti film – e subito si farebbe schermo della propria incompetenza cinematografica per presentare il giudizio come una pura espressione di gusto personale. Forse potrebbe aggiungere, fedele alla linea teorica che più apprezza, che quei film non creano alcun legame – almeno nel chi che qui parla e scrive – di natura affettiva con la canopea erotica dell’omosessualità maschile, perché – e su questo Miller ha ragione – si respira ancora l’aria viziata del closet. Ma per Miller non è questo il punto dirimente, perché Bellissimo è in primo luogo un saggio sull’eterosessualità proiettiva, sui modi predatori in cui questa si appropria di un desiderio che stempera nell’acqua gelida dell’estetica, sul meccanismo redentivo che vale più come un tentativo di esorcizzare la paura di desiderare l’indesiderabile che di riscattare l’abietto. Il gay maschio è cooptato, non salvato: con l’illusione suicida di una nuova rispettabilità, cede sul campo del desiderio sessuale e lo sacrifica, lo nega e lo deturpa, per “velare le sue pratiche sessuali, e trasfigurarle nelle forme ideali dell’amore, del rapporto e della famiglia, che sorreggono la cultura coniugale della maggioranza” (89). Il negoziato a ribasso si conclude con una censura del desiderio eterosessuale, che si nega e stralcia il proprio oggetto, e la normalizzazione del desiderio omosessuale maschile, che del sesso fa ornamento dispensabile e riorienta la propria forza immaginativa sullo scenario riproduttivo della vita che continua.

A buon diritto, e con stile invidiabile, Franco Moretti, nel suo scritto introduttivo a Bellissimo, tenta di riscattare l’arditezza della tesi di Miller con una giustificazione stilistica: “[P]rimo, che la comprensione di ciò che è complesso deve assumere a sua volta una forma complessa; secondo, che dall’interno di tale complessità bisogna riuscire a far emergere il conflitto” (26). Il giro tortuoso proposto da Miller, quindi, sarebbe parte essenziale di una (godibilissima, sia detto) denuncia che ha bisogno di compiere certi passaggi. Senza dubbio, su questo punto Moretti ha ragione. Ma aggiunge: “Visto che la malafede del mainstream gay-themed movie consiste nel nascondere il sesso gay, l’atto critico per eccellenza consisterà nel riportarlo alla luce” (26-27). Ma Miller fa ben più che riesumare il corpo della vittima per un’autopsia che provi l’omicidio doloso: ci riporta nella tomba del retto di bersaniana memoria. L’intento principale, almeno nell’interpretazione di chi scrive, non è denunciare la miopia del progressismo eterosessuale, ma proclamare la natura antisociale dell’ano e segnare l’irrecuperabilità dell’abisso che separa l’omosessualità dall’eterosessualità. Ma su questo terreno, si parva licet, chi scrive non consente. Preferisco l’ano di Guy Hocquenghem[2], che nella lotta omosessuale non vedeva la celebrazione di un’identità inassimilabile, ma piuttosto uno strumento per sessualizzare la sfera pubblica di contro alla privatizzazione della sessualità nella famiglia. Per Hocquenghem, rivendicare il desiderio non riproduttivo, tipico dell’omosessualità maschile, non era tanto l’epicedio della socialità, ma un attacco terroristico al cuore del linguaggio eterosessuale[3].

Detto altrimenti, c’è un modo per celebrare la non-riproduttività del sesso tra maschi che non necessariamente dichiari il fallimento di qualsiasi piattaforma collaborativa tra omosessuali ed eterosessuali. E in tale direzione servono alleanze, non agnizioni del dolore. Ma questo scritto non è certo il luogo per avanzare una contro-teoria dell’omosessualità maschile. All’opposto, i dubbi qui da me espressi servono a raccomandare senza esitazione la lettura di Bellissimo, testo che si fa apprezzare per uno stile che non fa sconti e che trasuda una rabbia capace di ridestare anche la meno sensibile delle coscienze eterosessuali. E per il lettore meno simpatetico e meno sensibile alla critica queer, male che andrà, il ricavo sarà quello di astenersi dalla visione di brutti film; il che non è poco.

_______________

[1] Leo Bersani, “Is the Rectum a Grave?” (1987), in Id., Is the Rectum a Grave? And Other Essays, Chicago, The University of Chicago Press, 2010, p. 3.

[2] G. Hocquenghem, Le Désir homosexuel (1972), Paris, Éditions universitaires, 2000.

[3] V. B. Preciado, “Terror anal”, in G. Hocquenghem, El deseo homosexual, Barcelona, Melusina, 2009, pp. 137-138.

Mariano Croce insegna Filosofia politica presso Sapienza Università di Roma. Si occupa di critica sociale, postcritica, battaglie LGBTIAQ+ e politiche della trasformazione sociale.

Ma quante seghe mentali sto articolo…

Ognuno fra adulti scopa con chi vuole basta che sia consenziente l’altra persona.

Quello è lo scopo, non l’accettazione o no della Società e seghe mentali descritte, pure un film fanno.

Probabilmente sia il regista che l’articolo sono

etero a parole e nascondono male la cosa?