Seconda puntata di una serie curata da Antonio De Sortis sulla cultura olandese, su viaggio e post-colonialismo, sulle traduzioni dimenticate da recuperare. Qui la prima parte.

di Antonio De Sortis

Da molto lontano

Non chiamatemi teste di morto codeste, perché non vecchie sono, ma antiche.

John Donne, Elegia IX

Riprendendo in esame l’opera di M.C. Escher, questa mia idea di immaginare un punto esterno da cui osservare l’Olanda assume un carattere in qualche modo estremistico, banalmente perché in molti lavori dell’artista frisone lo spettatore non capisce neanche dove debba guardare. Penso ad esempio al dittico Altro Mondo: misteriose creature volatili, plastiche arpie fanno da vedetta appollaiate sui cornicioni di una sorta di porticato sospeso nello spazio. Il punto di fuga è in un caso proiettato allo zenit, che è esterno al quadro, nell’altro è introvabile e lo sguardo si smarrisce nell’immagine. Di Olanda neanche l’ombra; si può forse pensare di scorgere un’allusione, se non geografica, magari religiosa, in questo etere alieno? Quando si è trattato di decifrare le opere di Escher la critica si è sentita rispondere dal diretto interessato che lì dentro di mistico c’era ben poco. Lo sforzo di conservare le tre dimensioni sulla superficie bidimensionale poteva benissimo essere immaginato in quel modo, come slancio trascendente, ma non c’era nulla d’intenzionale. In molti casi i critici hanno dovuto semplicemente fare un passo indietro.

Eppure, persino Escher aveva superato il figurativo dopo averlo appreso in Italia, e se le sue capziose litografie da un certo momento non sono più riducibili all’imitazione delle volte di San Pietro o ai resti di Pompei, certo esiste un modo di inventare scenari altri, punti di osservazione privilegiati, che invece fa riferimento esplicito a tradizioni formali più consolidate. Quello che insomma per Escher resta materiale preparatorio si ritrova, al contrario, ovunque, in piena vista, nelle architetture letterarie di Harry Mulisch, che dei Paesi Bassi è il narratore forse più sfacciatamente massimalista e che più di altri ha tentato di collocarsi letteralmente al di sopra dell’orizzonte del proprio paese.

Negli anni Sessanta chiunque parlava di guerra in Vietnam e imperialismo; in Olanda ci si chiedeva se la guerra persa vent’anni prima non fosse, a conti fatti, ben poca cosa rispetto a quanto accadeva da secoli nei territori d’oltremare. Presero a circolare le prime testimonianze sui crimini commessi in Indonesia dall’esercito regio, nel Suriname olandese gli studenti comunisti riscoprivano un autore attivo negli anni Trenta e morto nei lager europei, Anton de Kom, grazie al suo scritto Wij slaven van Suriname: Noi, schiavi del Suriname. In questa fase Harry Mulisch era già un affermato romanziere convertitosi in cronista e attivista nei movimenti contestatari di Amsterdam, e di lì a poco avrebbe abbracciato la causa della rivoluzione cubana. Nel 1966 aveva dato alle stampe Bericht aan de rattenkoning, Lettera al re dei ratti, pamphlet che mirava a essere diario di barricata nonché manifesto di quella stagione. In effetti il libro e le storie che documentava precedettero il maggio parigino di almeno un paio d’anni, in un periodo in cui fioccavano i libretti rossi, come il di poco successivo Strijden ga ik, Andrò a combattere, antologia carbonara di poesie militanti surinamesi che anticipa l’indipendenza del paese sudamericano.

Del paradigma contestatario Mulisch conservò nei decenni a seguire solo pochi elementi, in sostanza ciò che più gli andava a genio. In particolare, una fascinazione per il carisma rivoluzionario, che documentò per la prima volta in un controverso reportage realizzato per la rivista Avenue nel 1968. In Het woord bij de actie, La parola all’azione, Cuba è raccontata in termini encomiastici: le grandi convention cui partecipano i tanti inviati stranieri, le interminabili arringhe di Castro, l’assenza di apparato e paramenti che lasciano che il corpo del capo risalti nella sua potenza taumaturgica. Mulisch intratterrà di lì in avanti una lunga frequentazione con Cuba, apprezzandone col tempo i piaceri mondani e virando dal dinamitardo a uno spirito sempre più salottiero. Nel castrismo di Mulisch l’insofferenza giovanile verso il conformismo della borghesia olandese si fondeva al rigetto per una troppo insipida frugalità della politica nazionale, fattori la cui somma doveva portare a un modello estetico e politico che fosse adeguato in primis ai sogni di gloria dell’autore, il cui tratto letterario può essere individuato da subito, nell’incipit di De woord bij de daad, dove la visione della rivoluzione in atto viene paragonata a quella del Ponte dei Sospiri di Venezia. Nella sua effettività, spiega Mulisch, il monumento era un’offesa al sogno in cui l’aveva visto apparire, nel quale già ne aveva apprezzato l’esistenza.

Harry Mulisch era nato nel 1927. La civiltà europea apparecchiava il proprio collasso, e lo aveva messo al mondo, manco a dirlo, facendo incontrare un’ebrea di Anversa con un futuro collaborazionista austriaco. In questo dato Mulisch riconosceva qualcosa di quintessenziale. Da qui una tendenza, nell’ambientazione dei suoi romanzi, a narrare solo le fasi salienti di una Storia – possibilmente la sua – quasi nel tentativo di scorgere, nei momenti clou, un segno di trascendenza.

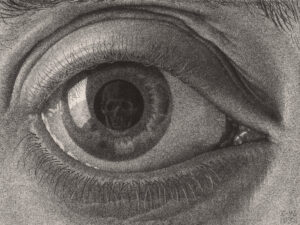

C’è un’opera di Escher, poco appariscente, in cui l’artista si presta a rappresentare la temporalità anziché l’astratto infinito. Il disegno, realizzato a mezzatinta, è quasi un preziosismo di tono minore, e raffigura il close-up su un grande occhio spalancato, intenso, marcato, dal cui fondo affiora, come dentro una vecchia biglia, un teschio che in quella scala di grigi quasi balugina di luce propria, in un’eco vermeeriana. Se giustamente ricordiamo Escher per l’estremismo compositivo, non è da escludere che avesse disseminato alcune sue espressioni più mondane in lavori più piccoli – ex libris, biglietti, decorazioni.

In questa opera minore il monito della mortalità si contrappone e si allaccia alle strutture eterne della matematica. Confrontando quell’occhio, che nel “vedere la morte in faccia” sembra tradire una padronanza della propria fine, penso spesso a Harry Mulisch: di un destino pilotato, di un fato ordito e al contempo di un certo dono per la visione parla un suo ponderoso romanzo particolarmente amato dagli olandesi, La scoperta del cielo, pubblicato vent’anni fa da Rizzoli e ormai introvabile, un’opera che per la sua struttura labirintica, unita a una certa ossessione per la caducità umana costituisce, per molti versi, una sorta di replica escheriana. In quest’opera della maturità, datata 1992, Mulisch punta così in alto da immaginare una trama stratificata quanto un trattato teologico e al tempo stesso completamente conchiusa, inserendo il concepimento di un messia olandese a cardine del sistema – talmente in alto da porre il punto di osservazione nelle sfere celesti, in uno squinternato conclave angelico, e far concepire l’astro-bambino a Cuba, nel Mar dei Caraibi, spingendolo infine a svelare il proprio mistero fra Roma e Gerusalemme. Come se i Paesi Bassi non fornissero – se non nella ambientazione rivoluzionaria della Amsterdam anni Sessanta – i segni sufficienti a tessere la sua trama divina, Mulisch ha elaborato complesse architetture finzionali, aggiunto fughe di stanze, digressioni e pilastri narrativi, lasciando per ultimo, nel punto invece letteralmente più basso e riposto, il senso di tutto lo sforzo edilizio, il tesoro. Un artificio a dir poco eloquente, flamboyant e a tratti macchinoso, che informa e inficia ogni azione del romanzo; una gabbia sfarzosa che si ingrandisce man mano per contenere le ambientazioni più prestigiose, da San Giovanni in Laterano al Pantheon.

Per spiegarsi l’impianto del libro, l’intelaiatura e le decorazioni, c’è chi a buon diritto cita i postmoderni, ma si può altrettanto legittimamente andare indietro di cent’anni, fino ai narratori nord europei di fine Ottocento che ancora frequentavano i salotti buoni italiani e affollavano poi i loro studioli di cimeli di ogni foggia, e accorgersi di cogenti similitudini. Il Mediterraneo trabocca di quei segni pazzi del divino che lo stesso Mulisch ha provveduto a collezionare nella sua casa/mausoleo di Amsterdam quale ultimo membro di una genia di esteti megalomani che ha inizio, almeno in Olanda, con Louis Couperus, narratore naturalista di cui proprio in questi giorni ricorre il centenario della morte, considerato padre del romanzo moderno nederlandese, viaggiatore, e che per primo rese il proprio studio arredato in Stile Impero un’attrazione per il pubblico. Mulisch prende spesso spunto dal più anziano collega, evidentemente anche nella passione per l’Italia, dove Couperus soggiornò a lungo, ma stentando a far tradurre i propri lavori – esiste a dir la verità il caso assai datato di Pace Universale, romanzo giunto in Italia in traduzione indiretta grazie, addirittura, allo zampino di Giovanni Verga. Purtroppo i “sogni di vita antica” vagheggiati negli scritti di ambientazione romana non ingraziarono lo scrittore olandese ai nostri valutatori, che all’epoca dai paesi letterariamente meno affermati accettavano al massimo narrazioni più astrattamente “europee”.

Quando si decide a instillare nel bimbo-messia, protagonista del romanzo, la premonizione del proprio destino, Mulisch gli manda in sogno l’immagine delle Carceri di Giovanni Battista Piranesi. L’incisore e architetto veneziano è guarda caso uno dei pochi artisti a cui Escher, normalmente incatalogabile, viene accostato; le sue raffigurazioni di spazi tanto ampi quanto congestionati, nella cui moltitudine di scale, passerelle, piattaforme è facile smarrirsi, suscitano in noi una sensazione – per quanto più fosca – analoga a quella di Relatività. I progetti piranesiani appaiono in sogno al giovane protagonista che, essendo prodigio, presume di averle ideate lui stesso, o di questo convince i personaggi adulti che lo ascoltano descriverli. Ma quelle che paiono essere invenzioni prettamente astratte si rivelano invece fedeli riproduzioni di un ordine tanto assurdo quanto reale.

Qualcuno forse ricorderà Il segno del comando, vecchio sceneggiato Rai e piccolo capolavoro di paranormale anni Settanta incentrato sulla ricerca di uno scorcio di Roma presente in una fotografia ma introvabile tra i vicoli della città. Rieccomi allora a proporre un paio di considerazioni. Da un lato, Piranesi aveva realizzato le sue Carceri a partire dal culto delle rovine. Si può dire che nell’ideare quelle “colossali bastiglie” avesse portato la suggestione del rudere alle sue conseguenze più estreme, ma sempre attingendo a un rinnovato interesse per l’antico, anche nella sua forma più fatiscente che, come spiega Mario Praz, risale integralmente agli antichi maestri nordici, in particolare fiamminghi, che lavorarono nell’Italia post-rinascimentale e vi attinsero a piene mani.

Dunque, per intenderci, la Roma diruta, che da Piranesi arriva fino a Escher, altro non sarebbe che una versione dell’antico coniata dai nordici (nel tardo Rinascimento), sussunta poi dagli italiani (nel Barocco), rivenduta nuovamente ai nordici (nel Neoclassico e in ultima battuta, nello specifico, a Mulisch). C’è poi un altro tema. Nel Settecento, Piranesi era arrivato dal Veneto a Roma finendo a immortalare sarcofagi e capitelli in cui facilmente ci si imbatteva, ma covando la segreta speranza di ottenere commesse come architetto; il suo estremismo formale diede poi luogo a un connubio tra l’ideale e l’abnorme che lo allontanò da ogni potenziale finanziatore. Verso la conclusione della Scoperta lo stesso Mulisch insiste su un’idea di romanità esagerata, tra il metafisico e il kitsch, e dalla rigorosa proposta escheriana si discosta definitivamente, trainato dallo sbando egotico piranesiano. Senza accorgersene Mulisch finisce per celebrare l’aspetto più palesemente mortifero delle Carceri, una farsesca contorsione narrativa e scenografica che passa da un furto delle Tavole della Legge a un inseguimento pulp tra la Scala Santa e il Santo Sepolcro. In quest’ultima parentesi l’antico diventa un frivolo esercizio di collezionismo; La scoperta del cielo è concepito per essere una sorta di cosmogonia dell’Olanda del dopoguerra, ma ostinandosi a muovere i suoi olandesissimi personaggi su un fondale di dubbia italianità, Mulisch cela, dietro enormi, pericolanti sipari, il fastidio per il proprio paese.

Nel feticizzare il passato c’è sempre qualcosa di sinistro, vale per Couperus come per Mulisch; i manufatti recuperati in Italia, o in Grecia, in Egitto, a Giava, a Macao, ed esposti sui loro scrittoi parlano un linguaggio che va al di là della semplice erudizione, leggermente sfasato, al quale sarà bene porre orecchio.

[wordt vervolgd…]

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

Una lettura un po’ troppo “dura”, ma adoro Rizzoli. Grazie