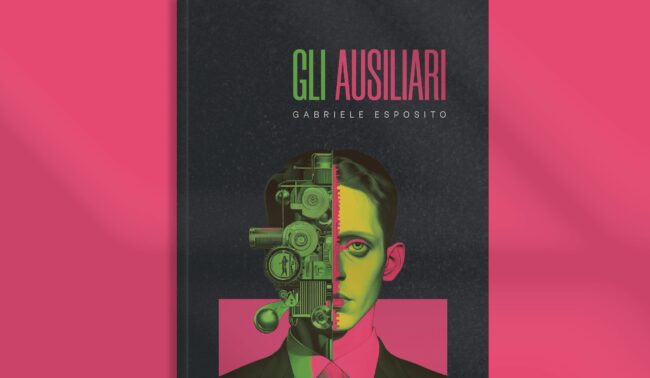

C’è del gin sul pavimento. Qualcuno che ci balla sopra, a piedi nudi, lasciando impronte come preghiere al contrario. Ne Gli ausiliari (STC Edizioni, 2025) , ogni gesto è calcolo, ogni emozione una variabile di marketing, ogni parola pronunciata sotto la luce di una telecamera. Niente può salvarsi, nessuno può essere assolto. Nemmeno chi legge. Soprattutto chi legge.

C’è un uomo, all’inizio, che piange in piedi a una messa. Fa male stare seduti, dice, per via dei bicipiti femorali. Il dolore muscolare diventa posa, coreografia, forse anche campagna elettorale. Il morto – «il mio ragazzo» – passa in secondo piano, e la commozione si impasta con i calcoli: «pochi centimetri più in basso potevate vedere anche i centimetri della circonferenza del collo, l’abbondanza della carne dura…».

Qui, il corpo è curriculum, investimento, linguaggio. E il dolore è branding.

La trama – se così si può dire – si muove per quadri. Messa, parlamento, club, centro commerciale, casa. Una società opulenta e distrutta in cui tutto ruota attorno a un unico gesto: ricevere il sussidio. Il sussidio mensile che mantiene il popolo e lo tiene buono. Il sussidio che non sfama, ma compra cravatte, chirurgia estetica, hot dog e occhiali a raggi X. Il sussidio che regala appartenenza, rispetto, decoroso marciume. «Il rispetto che le è dovuto […] è dovuto per intero al sussidio che percepisce», dice una voce, riferendosi a Gonzalo, personaggio tanto grottesco quanto comune.

Non è parodia, ma chirurgia. Non è distopia, ma documento questo romanzo di Esposito.

Il potere è una festa continua in cui il Cardinale e il Porco si passano il microfono e il corpo di un ragazzetto da sotto la scrivania. Dove i discorsi parlamentari sembrano scritti da copywriter e testati con focus group per decidere se sia più efficace “guancia contro guancia” o “ammassati fino a non respirare”. Dove ogni carezza è un voto, ogni cravatta è un’alleanza, ogni bestemmia è un sondaggio.

Volponi non avrebbe riso. Ma lo avrebbe riconosciuto subito questo mondo, dove l’umano è un refuso e la lingua un’arma spuntata. Come in Le mosche del capitale (P. Volponi, Einaudi, 1989), anche qui si muove un’élite ingrassata e bulimica, che spolpa se stessa mentre annuncia riforme. Ma Esposito rinuncia alla tragedia: preferisce l’osceno, l’iperbole, l’orgia.

In tutto questo c’è spazio anche per il lirismo tossico di Antonio Moresco, la cui ombra si allunga nei momenti in cui il linguaggio si scioglie, si dilata, si decompone. Quando l’uomo. o quel che ne resta, comincia a parlare a Betelgeuse, la stella esplosa cinquecento anni fa che ancora oggi illumina le notti dei protagonisti. Un altro sole, un altro Dio. Un’altra illusione che ci guarda da lontano.

Ma la cosa più interessante è che a nessuno interessa. Né agli uomini, né ai robot.

Perché in questo romanzo l’automazione ha già vinto. L’ostessa del club Caribe ha «una colonna vertebrale di bulloni, seni pesanti e occhi senza pupille»; il drone consegna le riviste promozionali; i terminali del Porco permettono di scegliere la sposa della serata. Il corpo umano si conserva, si decora, si gonfia, si misura con strumenti «di fabbricazione francese». Il piacere è un software, la bellezza un algoritmo.

Qui è Don DeLillo a far capolino, con il suo Rumore bianco (Tullio Pironti, 1987) in cui la realtà viene riscritta ogni giorno dai media, fino a diventare indistinguibile dalla pubblicità.

Anche la politica ha imparato la lezione. Il senatore C. non ha un piano: ha una presentazione. E la democrazia è una lobby in cui «tutti e quattro mano nella mano preghiamo Dio e lo ringraziamo per questa unione da lui benedetta», mentre uno dei presenti è ancora inginocchiato sotto la scrivania.

A quel punto, chi guida il governo? Nessuno. E tutti.

E, allora, il romanzo fa il salto e abbraccia l’architettura narrativa di Succession (2018-2023), dove il potere è un oggetto sessuale, e le relazioni non sono mai affettive ma negoziali. Come i Roy, anche i protagonisti di Esposito non parlano mai davvero: performano. Ciascuno è pronto a pugnalare l’altro, ma solo se il pubblico lo apprezza. Il consenso non si conquista, si dirige. Come un musical.

La somiglianza con The White Lotus (2021-in corso) è altrettanto evidente: i privilegiati stanno male, ma non abbastanza da rinunciare al buffet. Bevono champagne, fanno yoga, si interrogano sulle classi subalterne. Ma poi prenotano un nuovo trattamento estetico e ordinano sushi. Tutti credono di avere qualcosa da dire. Nessuno ha qualcosa da perdere.

Lo stile è coerente: ipertrofico, corporeo, allucinato. Gli oggetti si accumulano, si elencano, si venerano. I mutandoni sauna, la cravatta con i led, le pillole per la crescita ossea, i flaconi anti-funghi, le riviste pubblicitarie: ogni dettaglio è funzionale a un’identità che non esiste più.

David Foster Wallace sembra essere dietro l’angolo, con la sua prosa a spirale, i suoi cataloghi mentali, il suo bisogno disperato di dare un senso all’ossessione. Ma dove Wallace cercava empatia, Esposito cerca solo di farci sputare in faccia.

Nel frattempo, tutto brucia: il cielo, le pupille, le narici, i corpi. Il sesso è sostituito da massaggi meccanici, la conversazione da liste della spesa, l’amore da un algoritmo di compatibilità. Gloria, l’oggetto del desiderio, è più idea che persona. Brilla, suda, ride, ma resta inaccessibile. Come la felicità. Come la giustizia. Come il senso.

«Il mio ragazzo: non sono stato io a ucciderlo come dite — con una certa insistenza — voi. Altrimenti, perché sarei stato lì in fila a piangervi addosso?» La difesa dell’assassino, vera o presunta, è un capolavoro di retorica manipolativa. Piangi? Allora sei innocente. Sei in piedi? Allora sei forte. Ti commuovi? Allora sei uno di noi. Il potere sa mettersi in scena. Il potere sa come non farsi mai trovare sulla scena del crimine.

Resta il sapore di aver letto un vangelo apocrifo della nostra epoca: Gesù è sparito, i miracoli sono garantiti da un abbonamento, e il demonio indossa un doppiopetto cucito su misura.

In questo senso, Gli ausiliari è meno romanzo e più bollettino psichico del presente. Un promemoria brutale di cosa succede quando il welfare diventa spettacolo, la politica intrattenimento e la carne una moneta.

E noi? Noi applaudiamo.

Ilaria Padovan nasce a Pavia nel 1990 e lavora in consulenza a Milano. Suoi racconti sono comparsi su «Topsy Kretts», «Crunched», «Risme», «Turchese», «Grado Zero», «Yanez»., «Pastrengo», «Wertheimer», «Gelo». Si è classificata terza a «8×8, si sente la voce 2024». Ha tradotto dall’inglese per «Turchese». Collabora con Treccani, Il Tascabile, The Vision e Limina.

davvero interessante, libro e riflessione