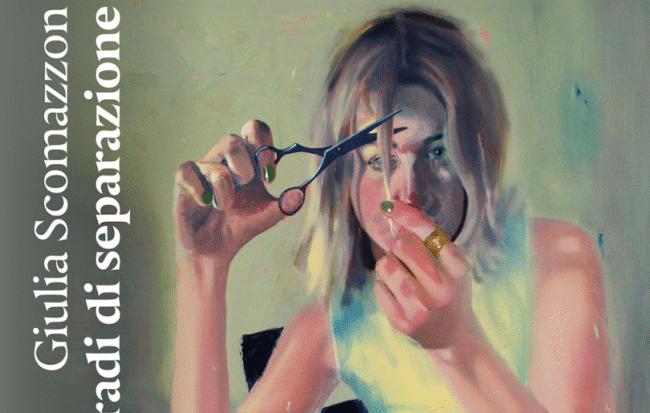

Non è facile leggere 8.6 gradi di separazione (Nottetempo 2025) di Giulia Scomazzon senza sentirsi osservati. Non perché la scrittura giudichi, ma perché obbliga chi legge a misurare il proprio rapporto con la dipendenza, con la provincia, con la colpa. È un romanzo che non concede distanza: ti costringe a restare dentro il corpo di una donna che beve, ragiona, si difende.

Alice, la protagonista, è una trentenne veneta che vive in un appartamento pieno di bottiglie vuote e oggetti spaccati. Lavora male, ama peggio, e si racconta con un’ironia che è insieme lucidità e disperazione. La relazione con Giacomo, il compagno, diventa il campo di battaglia dove si scontrano il bisogno di libertà e il peso della cura. Fin dall’incipit, la violenza è già domestica e verbale: «Mi ha lanciato addosso il cellulare e poi ha scaraventato la stampante contro l’armadio alle mie spalle».

Scomazzon costruisce il romanzo come una lunga autopsia morale, ma il tono non è mai vittimistico. Alice analizza se stessa con la precisione di chi ha imparato a dissimulare: «Riesco a immaginare, senza quasi nessuna fatica, le forme di dipendenza come modi di autoconservazione», dice. È una frase che potrebbe sembrare paradossale, ma racchiude l’intera postura del libro: l’alcol come gesto di sopravvivenza, non come dissoluzione.

In questo mi torna in mente Vitaliano Trevisan. Entrambi raccontano un Veneto che anestetizza le emozioni nel rito quotidiano del bere. Ma se per Trevisan la dipendenza è la conseguenza dell’ossessione produttiva maschile, per Scomazzon diventa la risposta femminile alla logica della cura. Le donne di 8.6 gradi di separazione bevono per sottrarsi al dovere di essere responsabili. Non è un rifiuto politico organizzato, ma un cedimento lucido. La provincia, in questo senso, è un personaggio attivo: un luogo che non perdona chi devia dalla compostezza.

«Vivo in un posto dove vige un’ampia indulgenza rispetto al consumo quotidiano ed eccessivo di alcol, però il mio è comunque un paese piccolo»: qui si annida la contraddizione che regge tutto il romanzo: un contesto che tollera il vizio purché resti maschile. Alice lo sa e reagisce con gesti di mimetismo sociale: «Quando compro alcolici nel supermercato più vicino a casa metto sempre nel carrello anche due o tre cose inutili… nella mia immaginazione servono a depistare le cassiere». La scena, perfetta nella sua banalità, racchiude un’intera sociologia del corpo femminile: la donna che beve deve sempre giustificarsi, truccare la propria trasgressione, occultarla sotto il segno del consumo domestico.

Il corpo diventa archivio di vergogne e resistenza. Quando Alice racconta la propria incontinenza notturna – «È stata la mattina più serena in quelle settimane piene di rancore ed è nata da una bugia, cioè dalla necessità di nascondere la mia incontinenza dovuta all’alcol» – la scrittura non indulge mai nel compianto. L’autrice sceglie la crudezza come forma di onestà, e così restituisce un corpo finalmente non simbolico, ma reale, opaco, indecoroso.

Questa radicale aderenza al corpo mi ha fatto pensare ad Annie Ernaux: la stessa capacità di scomporre il quotidiano in una fenomenologia del sé. Ma a differenza di Ernaux, Scomazzon non mira alla memoria collettiva: scava nel privato per mostrare quanto sia sociale ogni intimità. Quando scrive «Io ne sono convinta: non sono le lattine di birra o le bottiglie di prosecco… sono quelle associate alla mia età, al mio genere e al mio aspetto ad attirare l’attenzione delle cassiere», la sua voce assume il tono di un saggio femminista inconsapevole.

La prosa è precisa e tagliente, attraversata da una tensione costante fra controllo e sbandamento. Scomazzon alterna registri alti e lessico popolare, come se la lingua stessa oscillasse fra lucidità e ebbrezza. È una scelta stilistica coerente con il contenuto: la scrittura non redime, ma riproduce la fatica di stare al mondo.

Il romanzo è anche un ritratto impietoso della codipendenza affettiva. Giacomo, il compagno, cerca di “salvarla” portandola agli Alcolisti Anonimi, e lei reagisce con sarcasmo: «Una volta ho detto a Giacomo che per me era sufficiente quel numero – dodici, come gli apostoli – per sentire nell’aria odore di culto cristiano». Dietro la battuta, però, si intuisce una critica più profonda: la guarigione come imposizione morale, l’amore come pedagogia.

Ho pensato anche a Michela Murgia che in Ave Mary (Einaudi, 2011) mostrava come la cultura cattolica ha fatto del corpo femminile un terreno di esercizio morale, dove la purezza e la colpa si confondono fino a diventare destino biologico. Scomazzon mostra le conseguenze di questa incarnazione secolare: la colpa interiorizzata, la vergogna che diventa abitudine, la fatica di smettere di giustificarsi. La protagonista si muove in uno spazio mentale dove ogni gesto è una preghiera laica, ogni bicchiere un atto di resistenza.

Nel momento in cui Alice distrugge la tv giocando con il visore di realtà virtuale e commenta: «Visto? Ora la tv mi assomiglia», il romanzo raggiunge un equilibrio raro tra tragicità e ironia. È un cortocircuito che sintetizza l’intera poetica di Scomazzon: la tecnologia, la casa, il corpo e la mente che si fratturano insieme.

8.6 gradi di separazione non cerca la catarsi, racconta una forma di coscienza femminile che non chiede redenzione, ma visibilità. Scomazzon scrive con una precisione quasi morale, senza mai scivolare nel moralismo. Il suo Veneto è figlio di Trevisan ma parla una lingua nuova: meno disperata, più analitica, più ironica.

Alla fine, la misura del titolo non è solo la gradazione di una birra, ma la distanza minima fra una donna e la propria lucidità. Una distanza che Scomazzon non colma, ma espone, con la stessa onestà dolorosa con cui la sua protagonista guarda il mondo: a occhi socchiusi, un bicchiere in mano, e la certezza che la vergogna – come l’alcol – è una sostanza che non evapora mai.

Ilaria Padovan nasce a Pavia nel 1990 e lavora in consulenza a Milano. Suoi racconti sono comparsi su «Topsy Kretts», «Crunched», «Risme», «Turchese», «Grado Zero», «Yanez»., «Pastrengo», «Wertheimer», «Gelo». Si è classificata terza a «8×8, si sente la voce 2024». Ha tradotto dall’inglese per «Turchese». Collabora con Treccani, Il Tascabile, The Vision e Limina.