Questo articolo è uscito su Repubblica.

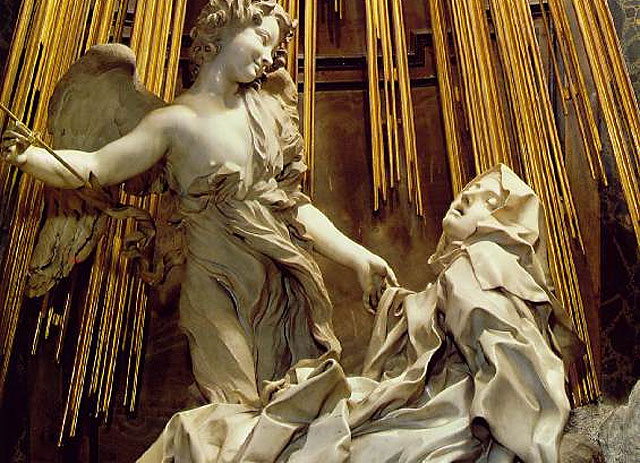

Gian Lorenzo Bernini, probabilmente, non avrebbe apprezzato: come tutti i maghi, non svelava i suoi trucchi. Ma è impossibile star lontani dai ponteggi su cui Giuseppe Mantella e Sante Guido (tra i migliori restauratori di scultura che conti l’Italia) stanno pulendo la Cappella Cornaro, nella chiesa romana di Santa Maria della Vittoria: dove Teresa d’Avila geme di piacere e muore per sempre, eternamente trafitta dalla freccia infuocata dell’amor di Dio.

La Cappella è un palcoscenico gremito di attori, pietrificati all’apice dell’azione drammatica. Entrarci vuol dire toccare le ‘toppe’ fantasmagoriche con cui il regista ha rimediato alle lacune dei già spettacolari, coloratissimi marmi antichi, rendendoli ancora più pirotecnici. Vuol dire scoprire che è stato lui in persona, Bernini, a scolpire il grande capitello della parasta di sinistra: tra le cui foglie si contorce un minuscolo alberello, spettacolarmente autografo.

Ma, soprattutto, intrufolarsi dietro le quinte permette di scoprire le tracce degli aggiustamenti dell’ultim’ora: proprio quella fatica che il regista-prestigiatore avrebbe voluto cancellare per sempre. La mano destra di Teresa è un informe grumo di marmo, ma ha tre dite spettacolarmente cesellate: chiaramente eseguite a parte, e attaccate in un secondo momento. Stupefacente, visto che tutto il resto del gruppo (Teresa e l’angelo) è scolpito in un unico, enorme bocco. Forse il frutto di una rottura posteriore? No, la trovata di un consumato illusionista: fino a quando il gruppo non fu innalzato alla quota stabilita, Bernini non era sicuro di che cosa si sarebbe visto, di quella mano. Ma gli serviva, invece, che si vedesse: per dare un confine leggibile all’oceano di panni in tempesta che risucchia il corpo della santa. E dunque fissò le dita solo stando lassù, muovendole fino a trovare il punto da cui potevano entrare nel campo visivo dello spettatore: «tutto è finto perché tutto sembri vero», era il suo motto.

Ma se ogni cosa era predisposta con sapienza, perché – con apparente spreco di tempo e lavoro – l’angelo e Teresa sono perfettamente lavorati anche sui lati, cioè dove nessun occhio, dal basso, può vedere? Ecco la prova che il grado di rotazione delle figure rispetto alla parete fu deciso solo all’ultimo momento: non si poteva rischiare di mettere in mostra, e proprio lì, qualche dettaglio incompiuto.

Camminando sempre sul filo, però, anche il team di Bernini qualche volta cadeva. I cardinali Cornaro che si affacciano a destra di chi guarda furono scolpiti in un’unica, lunghissima lastra di marmo: un’esibizione spaccona di virtuosismo. Puntualmente punita, però: perché le misure non tornarono, e ci si dovette acconciare a rilavorarli in loco (le schegge di marmo sono ancora lì dietro: commoventi), adagiandoli poi in un’intercapedine di stucco. Trucco su trucco: come si aggiusta un piatto in cucina. Al secondo giro, però, si abbassò la cresta: scolpiti in più modesti blocchi singoli, i cardinali dell’altro lato si incastrarono in un puzzle perfetto.

Infine, sono proprio i due celeberrimi attori protagonisti ad apparire in una luce nuova. Chi avrebbe mai detto che al meraviglioso cherubino mancasse tutta la metà anteriore del piede destro? Piede che affonda nella base di marmo come, d’estate, il piede di un bambino scompare nell’acqua di mare. Una fissa di Bernini: far sparire i piedi, quasi fosse un Boccioni ante litteram, alle prese con gambe troppo veloci per farcele vedere tutte intere. A Villa Borghese succede il contrario: il David usciva dal muro (cui era, in origine, appoggiato) tanto precipitosamente da lasciarvi dentro un tallone sano (ora conformisticamente integrato in gesso). Ma anche Teresa ha qualche segreto da svelare: solo vedendola di fronte (cosa impossibile, da giù), si capisce che indossa anche il grande mantello bianco dei carmelitani, perfettamente riprodotto con tanto di fermaglio, che è simile a uno sbarazzino bottone da montgomery. Un dettaglio presente nei disegni preparatori, ma che si pensava il maestro avesse poi tralasciato nel marmo: e, invece, eccolo lì.

Una volta sui ponteggi è impossibile non pensare al primissimo palco, quello su cui salirono Bernini e i suoi. Le biografie antiche dicono che quando Gian Lorenzo era lassù, bisognava sempre tenergli vicino un garzone: perché tendeva a estraniarsi, tutto preso dall’arte, e rischiava di cader di sotto. A chi cercava di richiamarlo alla realtà, rispondeva: «lasciatemi stare, ché sono innamorato».

Quasi quattrocento anni dopo, quell’amore rende ancora rovente l’aria della Cappella Cornaro.

Tomaso Montanari (1971), storico dell’arte, ha pubblicato per Einaudi i saggi A cosa serve Michelangelo e Il barocco; per Skira, il pamphlet La madre di Caravaggio è sempre incinta. È editorialista per la Repubblica. Con minimum fax ha pubblicato Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane (2013) e Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà (2014).

Commovente e’ lei , egregio professor Montanari, che non ha giustamente resistito a salire sui ponteggi, lei che può farlo da specialista e addetto ai lavori ! Grazie di averci messo al corrente di tutte queste meraviglie nascoste di cui non avremmo altrimenti saputo mai niente senza il suo bellissimo articolo! In attesa trepidante di leggerla ancora o di seguire le sue splendide lezioni su Rai 5 ! Con immutata stima. Una sua affezionata lettrice.