Nel 1263 l’allora ministro generale dell’ordine francescano, Bonaventura da Bagnoregio, termina la Leggenda maggiore, la seconda biografia dedicata a San Francesco che egli scriverà. Tre anni dopo, il testo sostituirà ogni precedente ricostruzione della vita del Santo rimanendo, per centinaia di anni, l’unica biografia ufficiale cui poter fare riferimento. Sappiamo, però, quanto nella letteratura occorra spesso scavare per rivenire le tracce di un passato più interessante e, del resto, come scriveva Stendhal: «in nessun paese è stato meglio conosciuto quale valore ha la menzogna». Così, tra le biografie di Francesco lungamente sottratte alla ricerca, riemerse, dopo qualche tempo, la Vita beati Francisci di Tommaso da Celano.

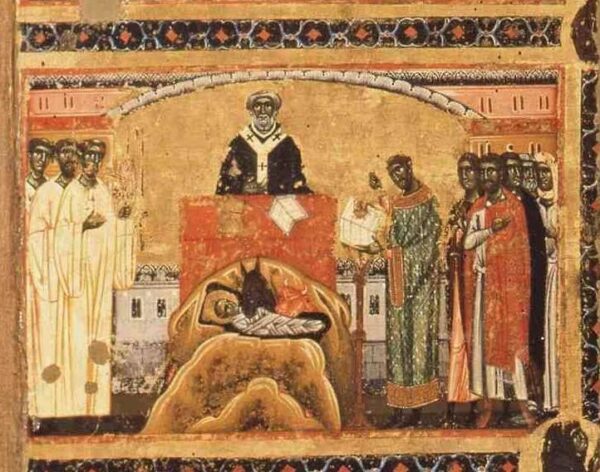

La Vita di Tommaso si apriva con la storia del Natale di Greccio, ovvero, il primo e più famoso presepe che Francesco realizzò a Greccio nel 1223. A ottocento anni da quel fatto, Il Mulino ripubblica – arricchito di una splendida cornice iconografica – il racconto che Chiara Frugoni fece di questa storia (Il presepe di San Francesco. Storia del Natale di Greccio, pp. 270, 38 euro).

Tre anni prima della sua morte, avvenuta nel 1226, racconta Tommaso da Celano (e scrive splendidamente Chiara Frugoni) Francesco si trovava nella contrada di Greccio. Là viveva un tale Giovanni «che Francesco amava di grandissimo affetto perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua terra, disprezzata del tutto la nobiltà della carne, si era messo a cercare la nobiltà dello spirito». Due settimane prima della celebrazione del Natale «Francesco lo fece chiamare a sé», chiedendo di preparare il ricordo della nascita del Cristo per mostrare «con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato» e «come fu adagiato in una greppia quando fu messo sul fieno tra il bue e l’asino».

Allestita la greppia (in latino, appunto: praesepe) e condotti alla messa l’asino e il bue, Greccio divenne in quell’anno la «nuova Betlemme», il luogo in cui Dio – adorato dall’omelia del Santo, – si pose «di fronte alla mangiatoia» e, nella celebrazione della nascita della povertà, il Natale di Francesco coincise presto con la Passione. Non c’era spazio – nel presepe di quel Santo – per attori ammantati di costosi piviali o dipinti dorati portati fin sopra l’altare, perché per ricordare il prezioso avvenimento non serviva una chiesa ma era sufficiente del fieno nella greppia e due animali citati – soltanto! – nei Vangeli Apocrifi. È il primo esito di una tradizione monacale intessuta nella «mistica della meditazione», capace di ritrovare paolinamente Cristo «secondo criteri umani», di portare con Cristo la pace.

Pax in terra hominibus bonae voluntatis annunciano proprio gli angeli, dopo la nascita del figlio di Dio e, d’altra parte, sono gli stessi protagonisti animali del presepe di Francesco, il bue e l’asinello, a rappresentare secondo una nota esegesi, ebrei e pagani «che si comunicano sull’altare» un «ecumenico progetto di pace». E la pace «è il punto centrale del progetto di Francesco». Non è un caso – scrive Frugoni – che negli scritti del Santo «manchino del tutto i termini miles, militia, militare e perfino quei termini che potrebbero essere collegati a una metaforica lotta contro il maligno». La pace si costruisce con la pace (anche con le parole!) e non certo con le conversioni forzate. Poiché le parole sbagliate – e i silenzi (oggi diremmo: le astensioni!) – conducono tanto più spesso alla guerra.

Dovremmo ricordare i frati che seguendo le orme di quel Cristo («che chiamò amico il suo traditore») furono ricevuti, allo stesso modo, nelle terre dei cristiani «e in quelle degli infedeli». Nel tempo in cui, rimosso il dolore degli altri, pare tornata, per ogni partecipante alla crociata, quella duecentesca indulgenza plenaria.

Ci prepariamo al nostro Natale, diverso per molti aspetti da quello di Greccio, in cui cinquanta uomini contano più di quattro miliardi, (due miliardi non hanno accesso all’acqua) e in cui il salario minimo è appeso a un lumicino che illumina quel fieno in cui rinascono ogni notte (e più spesso muoiono) migliaia di sorelle e fratelli, di compagni e compagne. «Per un momento – forse – dobbiamo abbandonare la quiete di Greccio e ascoltare grida di guerra». È questo il Natale dei palestinesi senza cibo e senza vita, delle mangiatoie tra aerei supersonici, bombe e grappolo e pulizie etniche. Un Natale poverissimo, ma in altro senso: un natale di guerra.

Mario Soldaini è nato a Roma nel 2000. Ha studiato presso il Liceo Classico Ennio Quirino Visconti. È stato membro della giuria giovani del David di Donatello e Leoncino d’oro al Festival del Cinema di Venezia. Organizza concerti e mostre d’arte. Da sempre appassionato di letteratura italiana, collabora con diverse testate. Studia Filosofia presso la Sapienza di Roma e Global History (GHL) presso la Princeton University.