Anche se è solo maggio so già che del 2020 ricorderò poco o nulla, ricorderò poco di gennaio ormai svanito in un tempo che preludeva – sappiamo ora – all’impossibile. Virus, epidemia, pandemia e poi Fase 2. E poi chissà cosa ancora.

Nessun termine, nessuno spazio che possa raccogliere i desideri alimentati, immaginati e in parte elaborati in quel 2019 ora logoro, ormai ridotto a brandelli dai calci del tempo. Resta la sensazione di un inverno: le cose sfuggite dalle mani che si pensava di riprendere al volo in primavera e invece…

E invece anche per quest’anno non si torna a Parigi e anche per quest’anno non si scrive, ma ci si limita a scribacchiare. E quel treno alla fine non lo si prende più, non perché si abbia deciso di cambiare strada, stazione o città, ma perché non ha proprio più nessun senso farlo.

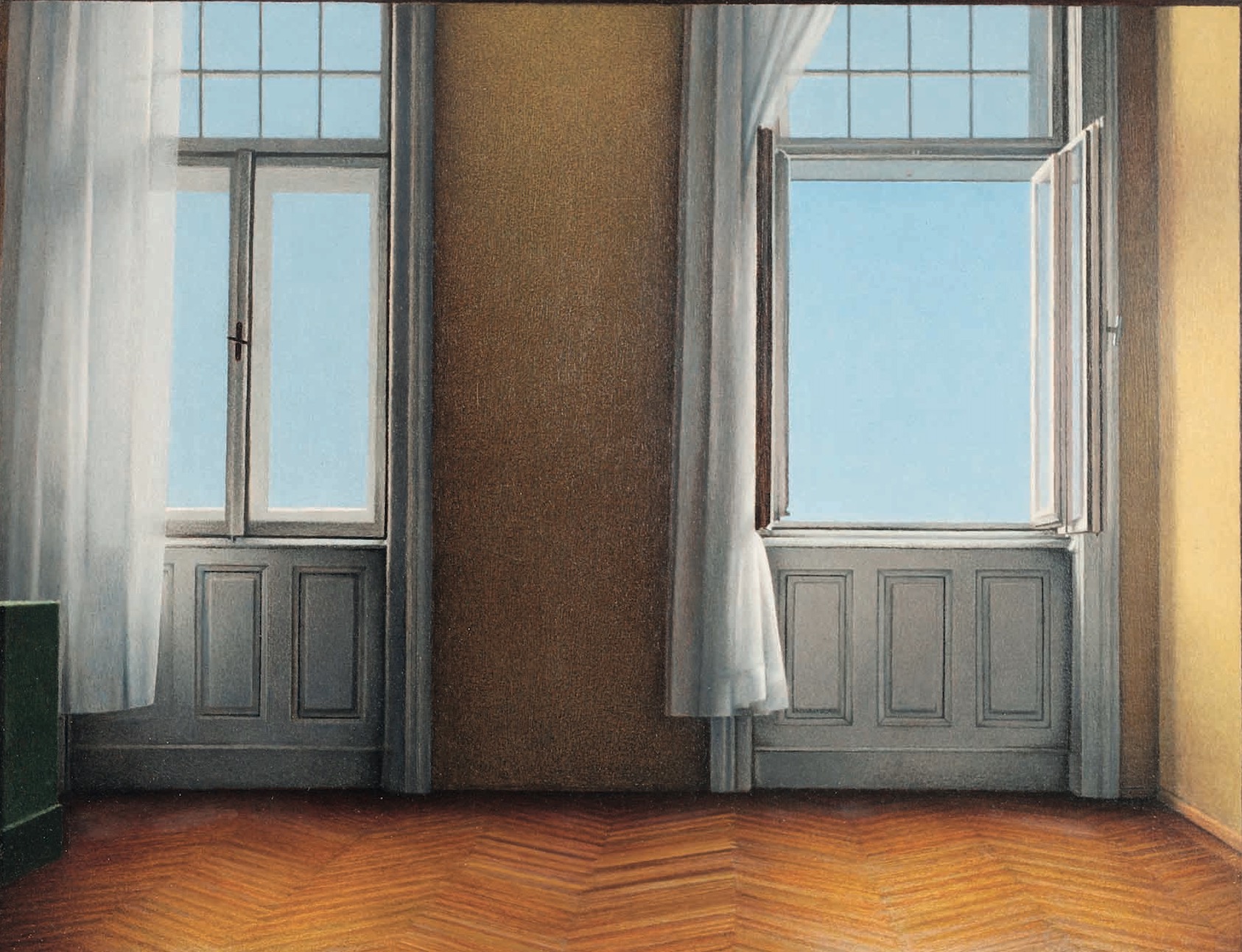

Nessuna necessità è capace di opporsi al nulla che sta oltre le nostre sterili finestre, oltre i nostri patetici e nevrotici balconi, là nel mezzo di quelle strade che sono state relazioni di posizione, margini di affetti, inutili viaggi tra la memoria e la speranza di essere per una volta davvero diversi, davvero migliori. Migliori a sè stessi non certo per gli altri, migliori in quello spazio in perenne combutta che sta tra l’ombra e il pensiero.

E anche per quest’anno non si tenta nemmeno quella assurda e inelegante ipotesi delle scarpe da corsa e poi la corsa stessa, per le strade e per i parchi come anziani in perenne fisioterapia.

E anche per quest’anno non si va al mare per nuotare, ma nemmeno per guardare. E anche per quest’anno niente, nulla più di quanto si può. E di quel progetto poi non se ne parla ora che siamo tutti rimasti al verde e qualcuno, non pochi, anche di più.

E chi ci pensa più a quell’idea strana dei fiori in balcone, ma sì lasciamo perdere. Anche per quest’anno niente Joyce, la testa ciondola da tutt’altra parte come giorni senza inizio, e figuriamoci poi Herman Broch e Alfred Döblin, fratelli in un destino incrociato di assenze mitologiche.

Anche per quest’anno niente perché quest’anno non è mai esistito, un buco buono tra il nove e l’uno, un zero tondo tondo.

Separati, distanziati, ma anche obbligatoriamente ravvicinati e sempre contro ogni nostro immaginabile e improvviso desiderio. Un virus che sembra andare contro ogni nostra passione, voglia o desiderio, un virus che si è capito non appartiene al complotto, ma nemmeno alla scienza, più che altro un figlio degenerato di Pierre Bourdieu, in cui la responsabilità è utile solo per impedire e non per favorire .

Un virus che giorno dopo giorno accumulando morte e dolore piega la nostra immaginazione e la voglia di pensare a dove stare e a dove andare, chi amare e come farlo e in che tempo, visto che questo tempo non esiste e basta.

E chi ha più voglia oggi di comprarsi un’Alfa Romeo anni ‘60, o di riparare quella Lancia B24 abbandonata dal padre in un’autorimessa in periferia dove ancora pare ricominciare una fatiscente campagna. Chi ha ora per davvero più la testa apposto per prendere finalmente quell’aereo che magicamente ci porta da lui, da lei in quel caldo tropicale dove un tempo sarebbe stato facilissimo immaginarsi insieme per tutta la vita o almeno per tutta l’estate.

Chi ha più forza ancora di non farsi domande, di non pretendere risposte ora che non si può più nemmeno prendersi come si vuole nel buio di un corridoio laterale, di una via poco illuminata del centro di Milano, sotto i portici di Bologna, tra le colline quando il silenzio lascia scorrere ogni gesto come incolpevole. Ora che si pretende di capire ogni cosa, di ottenere ogni chiarimento con l’immaginazione negativa tipica di chi a fare non riesce più.

Con il virus o grazie al virus si è parlato di congiunti, di affetti e di amori più o meno stabili, quando il nostro modo è sempre stato quello di inseguire perdutamente quelli che un bel film di Francesca Comencini definiva Amori che non sanno stare al mondo. E ora al mondo siamo proprio noi che non sembriamo più capaci di starci, con o senza amori.

In un’edizione originale e bella da toccare, tanto da sembrare un diario scolastico anni Novanta, Blackie Edizioni pubblica il Candido di Voltaire con le illustrazioni di Quentin Blake e riprende un testo di Italo Calvino come introduzione che sembra parlare proprio ai nostri giorni di velocità assente e di produttività in surplace. Scrive Calvino: “l’uomo giusto giudicato non più nel suo rapporto con un bene e un male trascendenti ma in quel poco o tanto che può fare”.

Calvino con Voltaire ci ricorda insomma da dove parte quell’imbuto in cui ci siamo infilati da tre secoli a questa parte, ma anche che se iniziassimo a non pretendere di vivere nel migliore dei mondi possibili forse potremmo capire qualcosa di noi e del mondo meglio di quanto ci siamo riusciti fino ad ora. Il che non vuol dire abbandonare ogni desiderio possibile, ma provare utopicamente e furiosamente a restituire a quel possibile uno spazio che le logiche tutte ottimizzazione ed efficienza hanno sbattuto nella polvere.

E quindi se molte cose sembrano svanite in questo 2020 forse è perché ci siamo limitati ad immaginarle mentre molte altre possibili le abbiamo sottovalutate, un po’ come abbiamo fatto con la pandemia: c’è non c’è, si muore non si muore, i vecchi e i giovani, i medici e gli eroi, i governatori e gli avvocati.

Non abbiamo certo bisogno di contare gli anni per dare forma al nostro tempo. Ossessionati da call, riunioni e aperitivi su Skype rantolanti sia per la noia quanto per una malferma connessione. Forse potremmo anche dare un colpo di grazia ad un’ideologia che ci ha ridotto più a sognare che a fare (trasformando il sogno in ricordo e mai in un gesto). E ora che siamo fermi – o quasi a seconda della fase in cui ci troviamo – forse sarebbe pure più facile provarci. Ma non lo faremo e non ci saremo, anche se siamo tutti in casa.

Pensavamo che servisse il balzo della tigre ed invece era sufficiente appoggiarsi al davanzale di una finestra per abbandonarsi ai desideri senza ragioni, lasciando scorrere i pensieri.

Sarà così che ci troveremo sorprendentemente amati e desiderati? Sarà così che parleremo finalmente un francese da bobo? Sarà così che al mercato di Rue de Bretagne smetteremo di dosso la vergogna per una pronuncia svizzera?

Sarà proprio in questo modo, senza aspettarcelo, senza averci nemmeno provato che ci ritroveremo padri come non pensavamo possibile? Così senza nemmeno sapere di averlo sempre desiderato? E saremo anche in grado incredibilmente di guardare negli occhi i figli dicendo loro cosa fare e come farlo? Sì sarà proprio così che semplicemente e fortunatamente avverrà, senza occuparcene troppo, senza troppe preoccupazioni.

Ma non lo faremo, resteremo troppo attaccati come oggi ai nostri ricordi inutili, troppo affezionati alla noia quotidiana che tanto ci rassicurava prima del virus. Resteremo al balcone dimenticandoci del nostro giardino già troppo trascurato. Sognando amori che non sapevano stare al mondo e che non abbiamo più, perderemo per strada quel figlio davanti a noi che cammina e che ci sorride. E che non abbiamo alcuna intenzione di riconoscere.

—

Immagine: Bernardino Luino, Le due finestre, 1980

Giacomo Giossi è responsabile editoriale di cheFare. Scrive per quotidiani e riviste.