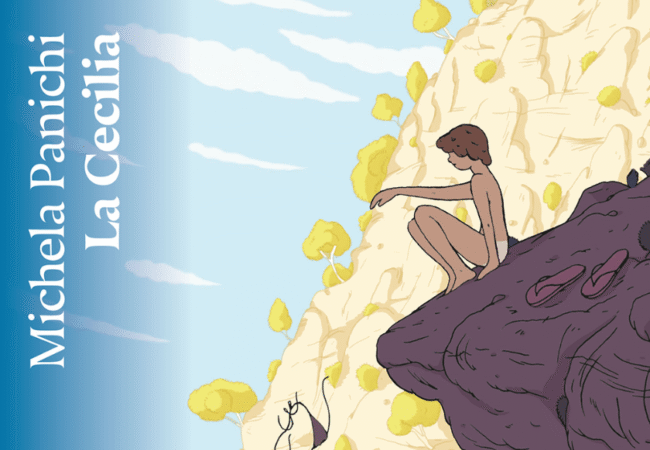

La pelle, più che confine, può essere prigione. Separando da ogni possibilità di appartenenza. Contiene, definisce e, quindi, condanna: te a restare dentro, gli altri a rimanere fuori. Michela Panichi, nel suo romanzo d’esordio, esplora con sguardo lucido e poetico questa tensione, ancora più lacerante durante l’adolescenza: un corpo in cambiamento su cui non si ha controllo, un nome che definisce più l’involucro che il contenuto, aspettative altrui, necessità di autodefinirsi per potersi, finalmente, riconoscere. La Cecilia (Nottetempo, 2025) è un’opera intima e perturbante che si muove nel confine sottile tra ciò che siamo veramente, ciò che gli pretendono da noi e la sottile arte della recitazione per rimanere vivi.

«Il mio nome lo aveva scelto mio padre, ed era il primo legame tra noi»: il nome della protagonista è il punto di partenza, simbolo di un’appartenenza imposta, destinato a incrinarsi e contaminarsi durante l’estate, stagione di passaggio per eccellenza. Il nome è il primo anello a doversi sciogliere dove non si può chiedere alla biologia di modificare il proprio corso. Allora, un nuovo nome, un’espansione di sé dove essere salvi, una sottrazione strategica a un destino perfettamente e spaventosamente rappresentato da una madre incapace di ascoltare.

Ma il nome è solo un concetto, la carne, invece, immutabile sentenza: «A tredici anni odiavo il mio corpo» ci dice la protagonista, perché in La Cecilia, non si tratta mai solo di una superficie biologica ma di uno spazio narrativo, espressivo, di conflitto e resistenza. Le trasformazioni puberali sono osservate con precisione scientifica, ma anche con panico, violenza, vergogna. Il corpo è un qualcosa che non corrisponde mai, non rassicura: è scomodo, incoerente, visibile quando non si vuole, invisibile quando si desidera esserlo.

Questo sguardo sulla fisicità si collega a opere come Ultracorpi (minimum fax, 2023) di Francesca Marzia Esposito, che indaga l’ossessione contemporanea per il corpo come oggetto da correggere, performare, modificare. Qui, come in Panichi, il corpo è anche una struttura simbolica che tradisce e sfugge, veicolo di pressioni esterne ma anche di una resistenza silenziosa. Allo stesso modo, Lettere minuscole (I. Grando, Terrarossa, 2025) trasforma il corpo in alfabeto instabile, mezzo attraverso cui interrogare la propria identità, mentre in Bellissima (J. Incretolli, Pidgin, 2025), prima novella della nuova collana Stormo dedicata alla letteratura underground, il corpo delle ragazze diventa scenario di una violenza estetica che è anche sociale, un’esposizione continua allo sguardo altrui che modifica la percezione del sé. Accanto a queste narrazioni letterarie lontane nei generi, ma radicate allo stesso fusto, si inserisce anche Corpo, umano (Einaudi, 2024) di Vittorio Lingiardi, che affronta il tema da una prospettiva più saggistica ma sorprendentemente affine: non come entità biologica fissa, ma come memoria incarnata, simbolo, «il nostro io, ma anche il primo tu». In Lingiardi, il corpo è territorio da ascoltare e comprendere; in Panichi, è un nemico da affrontare e poi forse perdonare, ma per entrambi è necessariamente al centro della costruzione del sé, nel punto esatto in cui il linguaggio incontra la carne.

Ma in La Cecilia non è l’unica prigione, esiste un’altra causa alla solitudine della protagonista: la famiglia. Una gabbia affettiva in cui amore e silenzio convivono, dove una madre c’è, ma rappresenta la legge che disciplina corpi e desideri, soprattutto quelli che a una bambina vengono naturali («non voglio vederti sugli scogli», «mettiti il costume intero»), il padre anche c’è, ma a distanza siderale causa l’egoismo, più idealizzato che ideale, e c’è un fratello, non più complice, a rappresentare tutto quello che Cecilia tra poco non potrà più essere. Queste dinamiche ricordano da vicino quelle de L’isola di Arturo (Einaudi, 1957) di Elsa Morante: i legami sono viscerali, ma proprio per questo producono dolore, esclusione, senso di inadeguatezza.

Il desiderio di fuggire – verso i Maronti, verso Napoli, verso un qualsiasi luogo altro dove (non) essere se stessi – è motore di tutto il romanzo, ma anche il suo paradosso: perché ogni volta che Cecilia si allontana, si porta dietro il corpo che non riconosce e il peso di un nome che passa da essere un legame affettivo a quello di un anfibio «e per giunta uno dei più brutti […]. La cecilia è un verme del Sud America, maschio e femmina, e non vede».

Ecco, allora, che la protagonista si trova isolata su un’isola che allo stesso tempo è universo, ma emotivamente aspro, dove il dialogo con la madre è sospeso e il padre diventa una presenza assente che non offre conforto. Nemmeno le relazioni esterne bastano a lenire l’inquietudine: Cecilia è intrappolata in una rete di identità false e relazioni contraddittorie, contribuendo a rafforzare l’idea che, al di là delle apparenze, l’essere umano si sente solo e frainteso. Questo sentimento, vibrante e dolorosamente reale, rende il viaggio interiore della protagonista non solo una ricerca di sé, ma anche una lotta contro l’isolamento emotivo imposto dalle convenzioni e dai legami spezzati. Una lotta che, almeno una volta, tutti ci siamo trovati a ingaggiare.

Lo stile di Panichi è visivo e sensoriale, ma anche frammentario, nervoso, tagliente. La sintassi procede per accumulo e interruzioni, rispecchiando il caos interiore della protagonista. Periodi brevi si alternano a descrizioni sospese, intime, restituendo fedelmente il ritmo sincopato dell’adolescenza. Si percepisce una vicinanza, stilistica più che tematico, con la Ferrante de La Frantumaglia (E/O, 2003), ma anche con certe scritture filmiche europee capaci di rendere l’invisibile attraverso il dettaglio più concreto.

Il lessico è preciso, spesso scientifico, e contribuisce a quell’impressione di analisi clinica applicata all’emotività: un’osservazione quasi zoologica del sé. Ma l’aspetto più originale dello stile di Panichi è proprio la sua lingua corporea: ogni gesto, ogni odore, ogni frammento sensoriale è caricato di senso. Le azioni che hanno sempre un’eco interna. Il corpo che non viene solo raccontato: è narrante, è la grammatica primaria attraverso cui Cecilia interpreta il mondo.

La Cecilia è un esordio potente, perché scava. Una storia di formazione che rifiuta i tratti canonici della formazione stessa. Quello di Panichi è un romanzo che abita il confine – tra infanzia e adolescenza, tra maschile e femminile, tra fuga e ritorno – e da quel confine trae forza, ambiguità, profondità. C’è qualcosa, in La Cecilia, che trattiene e stratifica il tempo: una scrittura che si muove come una camera a mano tra le stanze, le spiagge, i corpi, restituendo l’adolescenza non come un ricordo, ma come una materia viva, incandescente, attraversata da segreti, silenzi, dettagli che ritornano. Quell’estate remota eppure vicinissima, possiede la fragilità delle relazioni sospese tra intimità e enigma. Proprio in questo equilibrio tra introspezione e attesa, tra gesto minimo e rivelazione improvvisa, si riconosce la qualità narrativa che rende alcune storie capaci di tornare e riaprirsi, scena dopo scena.

Ilaria Padovan nasce a Pavia nel 1990 e lavora in consulenza a Milano. Suoi racconti sono comparsi su «Topsy Kretts», «Crunched», «Risme», «Turchese», «Grado Zero», «Yanez»., «Pastrengo», «Wertheimer», «Gelo». Si è classificata terza a «8×8, si sente la voce 2024». Ha tradotto dall’inglese per «Turchese». Collabora con Treccani, Il Tascabile, The Vision e Limina.