«Quindi gli rivolse uno sguardo freddo, totalmente disabitato e lui ebbe la sensazione di affacciarsi sul vuoto. “La intristisce la domenica?”».

Se c’è un mistero dietro un racconto ben riuscito, un mistero che nessuno – nemmeno il lettore più accorto – è in grado di svelare, sta nel vuoto, più precisamente, nel buco in cui chi legge precipita alla fine della lettura. Un fosso alla fine di un campo che abbiamo attraversato correndo, perché stavamo scappando da qualcosa di terribile o perché cercavamo di raggiungere una felicità sommersa; ma il fosso sta proprio poco prima del confine, il racconto ti ci porta dentro e ti lascia al tuo finale. Non sei scappato dall’orrore (dallo sgomento, dall’incertezza, dalla paura), non hai raggiunto la gioia (la sicurezza, l’allegria, la casa in cui qualcuno ti avrebbe tenuto la testa tra le mani). Sei nel buco, nel fosso, nel vuoto e diventi il vortice di te stesso, con la storia che hai appena letto che prende a girarti intorno, e non sai più se questa sorta di danza apra alla meraviglia, o trascini nell’incubo.

In Leggenda privata (Einaudi 2017), l’immenso Michele Mari, circa l’incubo si domanda, ritornando all’infanzia, se sia corretto dire, Ho avuto un incubo, come dicevano, per esempio, i genitori, oppure Ho fatto un incubo, come diceva lui, perché l’incubo lo costruisci da te pezzo per pezzo, e – nel caso del racconto perfetto – insieme a chi ha scritto la storia. Mari, risolveva scrivendo di lasciare ai linguisti la risoluzione del dubbio. Nel caso della meraviglia vale la stessa cosa, proviamo per un istante a dire Ho fatto una meraviglia, ho costruito una bellezza, uno stupore, un’immagine felice, possiamo affidare questa nuova formula ai linguisti? Nel caso del racconto – breve o lungo che sia, affascinante e fantastico, pieno di magia e sviluppato all’interno dell’incubo quotidiano – potremmo azzardare che chi ha scritto ha fatto una meraviglia insieme a noi che abbiamo letto? Sì. Noi dal buco, fosso, vuoto in cui vortichiamo rispondiamo di sì.

A volte si fermava a guardarla con grande dolore e una certa tenerezza, come si contempla la tomba di una persona cara.

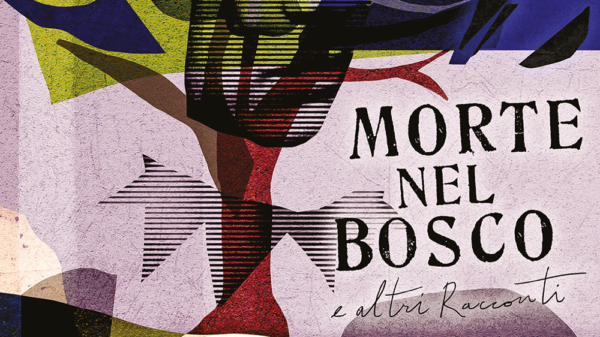

E rispondiamo di sì con grande convinzione dopo aver letto Morte nel bosco di Amparo Dávila (Safarà 2023, traduzione di Giulia Zavagna), straordinaria raccolta di racconti, che segue – e conclude il corpo dei cuentos di questa grande autrice – L’ospite e altri racconti (Safarà 2020). La scrittrice messicana – nata nel 1928 e morta nel 2020 – è stata per anni una scrittrice di nicchia, nascosta, amata da gruppi ristretti di lettrici e lettori che si passavano i racconti, fogli sparsi, o chissà.

Regina del piccolo passaparola, entrava nelle case con la sua capacità di trascinare scene di vita quotidiana nel fantastico o viceversa, di condurre l’incubo nelle cucine, nelle sale da ballo, nelle soffitte, nelle camere da letto. Chi la leggeva custodiva i suoi testi come si fa con le spoglie dei santi, in una sorta di adorazione perpetua, legata per forza di cose a quel mistero di cui dicevamo qualche riga più sopra. Dávila è stata quasi per tutta la vita ignorata da editori e critici, ha visto un piccolo riconoscimento quando era già molto vecchia, e – non so il perché – la immagino ridere di questa circostanza che somiglia al finale di un racconto mediocre, perciò non scritto da lei.

La signorina Julia si sentiva come una casa disabitata e in rovina; priva di un punto al quale appoggiarsi; si era ritrovata nel vuoto; girava alla cieca nell’oscurità; voleva lasciarsi andare, perdersi nel sonno; dimenticare ogni cosa.

Qualcuno compra un biglietto per un posto qualsiasi, un fidanzato va in visita alla fidanzata (ma lo è davvero?) in una casa misteriosa, con le imposte chiuse, con suoni che non si comprendono. Un bosco e le paure che reca con sé. Tombe e giardini. Julia e Griselda e poi Matilde, ogni donna una storia, un viaggio con l’incognita che genera la tensione. Un equilibrio sottile tra memoria e attesa, tra lascito e perdita. Racconti pieni di rinunce e di desolazioni, di piccoli timori o disagi che deragliano nel baratro dell’incubo.

Un incredibile senso di perdita che accompagna ogni personaggio, dal primo all’ultimo. Specchi, naturalmente. Cancelli che separano strade dalle case, ma che per forza di cose fanno molto di più, separano vita o morte, o ogni contrasto che ci venga in mente. C’è il cancello ma c’è – soprattutto – ciò che dietro al cancello sta. Hotel, strani padiglioni, alberi pietrificati. Scene e scenari che si inseguono costruendo una sintassi narrativa che lascia senza fiato e ci porta con la mente ad altre maestre del racconto sudamericano, una su tutte la regina Silvina Ocampo.

È notte, sono qui distesa e sola. Tutto pesa su di me come un’aria morta: le quattro pareti mi cadono addosso come il silenzio e la solitudine che mi tengono prigioniera.

Amparo Dávila è un talento straordinario e ci porta a quel vuoto, al segreto del racconto, ci lascia là sospesi. Oblio, destini lontani, seduzioni così profonde che non possono che lacerare la carne e chissà cos’altro. Ogni personaggio viene trascinato nel regno dello sgomento, davanti a loro c’è un precipizio, si può tornare indietro naturalmente, ma forse, per far cessare il tormento, il baratro è la scelta migliore. Non esiste consolazione ma esiste un meccanismo di scrittura perfetto che agita le parole sulle pagine e viene a scuoterci come fa certe volte il vento nel bosco. Un vento che sentiamo soltanto perché è troppo buio per scorgere anche solo le foglie che si muovono. Se i racconti di Dávila evocano mostri, o sensazioni simili a fiabe che abbiamo letto da bambini, lo fanno solo in virtù del suo talento straordinario, capace di mietere inquietudine dalla prima all’ultima pagina, perché del nostro essere inquieti siamo fatti, e tutti – quando leggiamo un libro del genere – abbiamo comprato un biglietto che ci porti il più lontano possibile, sbrighiamoci, il treno sta partendo.

Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.

Altre info qui:

https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/