Pubblichiamo il testo di Edoardo Rialti scritto in occasione del conferimento del premio “Drago d’oro” – Fantastika 2024.

***

Per Sergio “Alan” Altieri, in memoriam

Lo ripeterò anche in conclusione, questo “dono mi giunge attraverso molte mani” e ne sono profondamente grato, così come lo sono di trovarmi qui con voi oggi e provare a gettare assieme uno sguardo alla strada percorsa finora, intrecciata con quelle di molte dei presenti, perché è così che accade nel Reame Periglioso delle storie. Non ho mai distinto davvero, dentro di me, tra l’attività di traduttore, quella di critico letterario, quella di docente e quella di narratore delle mie stesse nugae– alle quali sto cercando negli ultimi anni di dare sempre più spazio, nella speranza che davvero convoglino quanto più possibile tutte le altre dimensioni citate. La traduzione e la critica cercano di gettare un ponte tra il meglio e il significativo del passato e il presente, la narrativa primaria di tracciarlo a sua volta, come può, tra presente e futuro.

Tuttavia, per me quantomeno, si è sempre trattato della medesima relazione e comunicazione, del mio rapporto con storie che desideravo potessero giungere anche ad altri, mediate per come possibile dal rapporto che avevano intessuto con me. E quei diversi linguaggi o modalità di relazione sono sempre stati intrecciati anche nel loro svolgersi, la critica come traduzione e narrativa, la traduzione come scrittura, la scrittura come critica e traduzione dal momento che ogni storia nuova cui cerchiamo di dare forma attinge necessariamente a quelle che si sono depositate dentro di noi come alfabeto, anche in questo, come rispetto al mondo primario, siamo sempre e solo sub-creatori direbbe Tolkien.

Due premesse dunque, visto che ho molto – forse davvero troppo da dire – e chissà che ne verrà fuori dal guazzabuglio di immagini e ricordi che vorrei citare oggi, probabilmente slegati agli occhi dei più e che invece per me contribuiscono tutti a indicare un medesimo orizzonte o a suonare la medesima nota, proprio perché così apparentemente disparati. Come scrisse Chesterton “sono proprio queste prove frammentarie che convincono le menti. Voglio dire che un uomo potrebbe tranquillamente essere meno convinto da una filosofia fondata su quattro libri, che da un libro, una battaglia, un paesaggio e un vecchio amico.”

Una prima premessa molto breve dunque è la seguente. In quest’era di adolescenza e giovinezza protratte non si sa quanto, credo e spero che questo riconoscimento, per il quale sono così grato, mi veda finalmente piazzato-per un po’ di tempo almeno- nella arbasiana categoria dei soliti stronzi, tra le giovani promesse e i venerati maestri. Mi auguro che quanto proverò a dire rafforzi al vostro giudizio più l’aggettivo solito che il sostantivo stronzo, ma tant’è, quelli sono, quei due. L’altra premessa, che scandirà coi suoi versi quanto dirò a seguire, è invece una poesia. Su un uomo che prende una scossa.

Elettricità Incarnata di Les Murray

traduzione di Gaetano Prampolini

Quando corsi a ghermire i fili dal tetto

Fiorirono mani gridarono denti fui quasi rapito

Esiliato da questa vita

O condotte forzate O redini del carro

Voi mi coprite di incandescenze mi ornate di gaudi nutrite

La mia aureola un urlo canta nell’aria

Sopra la nostra danza me la sbatti addosso come fattorie

Che a intermittenza oscuri torpido orrendo forte amico

Ruzzano Tooma e Geehi e mi trapassano dentro

Rocce piste antincendio chiuse frassini di monte

Che diventano tenebra li estinguo sotto i piedi

Con le spade delle mie scarpe.

Ricevo montagne

che mi pilotano intorno il Crackenback l’Anembo

le Muraglie di Fuoco faccio colpo in paesi

dove non sono mai stato: spire di fumo, esplodono lampadine grigi

dischi s’incantano e rallentano aro la faccia di Mozart

e Jhonny Cash seppelisco e livello il loro canto

lo schiaccio per le piastrine di rame e i ragni della scatola dei fusibili

chiamo il mio Amico dai circuiti dei frullatori

come montano panna per un compleanno devio l’Inumano

immortale dagli ospedali

per accompagnare il mio numero

[…] a occhi chiusi la prenderei

Di nuovo in bianco sposalizio la coprirei di ricchezze

Per fermarle il cuore ci lanceremmo in salti d’apache

Gridando Duplice congiunzione!

I. Quando corsi a ghermire i fili dal tetto

Mi sono interrogato molto su che titolo dare a questo intervento sulla traduzione, alcune soluzioni potevano essere facili o immediate quantomeno, strizzate d’occhio su metafore a uso un po’ interno degli appassionati. La Danza dei Draghi, per esempio o Danzare con i Draghi. Altre mi intrigavano di più, come Tornare dalla morte può essere difficile, citazione da Altered Carbon di Richard Morgan. Altre potevano sembrare fin troppo altisonanti come E Il Verbo si è mosso nel vicinato e su entrambe tornerò comunque, un poco più avanti. Altri traduttori e di gran livello hanno già attinto a opere da loro tradotte per provare a illustrare la dinamica interna all’esperienza della traduzione medesima. Penso a un nome più che noto qui come Ottavio Fatica che in Lost in translation si è soffermato con alcune pennellate persino commoventi sulla scalata di Monte Fato da parte di Frodo e Sam, che come il Cireneo col Cristo non può assumersi direttamente il peso stesso ma portare il portatore. Così pure il traduttore può farsi carico dello scrittore e della sua voce-fardello. Ecco perché a mia volta avevo pensato alla citazione da Altered Carbon di Richard K Morgan, nel quale si immagina che nel futuro la coscienza individuale possa essere raccolta in pile corticali innestabili da corpo a corpo, e che a ogni trasferimento il vecchio io con la sua psicologia e storia possa trovarsi alterato dalla memoria muscolare di un organismo ospite che magari è dipendente dal tabacco o così via, in un intreccio di scambi, doti, ossessioni. Un po’ quello che si verifica davvero quando la voce di un autore si immette nel corpo di un’altra lingua e come questa ha agito sulla psicologia conscia o inconscia del traduttore che si presta a una simile possessione ma al tempo stesso, necessariamente, vi immette tanto di proprio. E in italiano il trasporto è quello che si ammette in una dichiarazione d’amore ma anche, quantomeno proprio qui in Emilia-Romagna, il carro funebre.

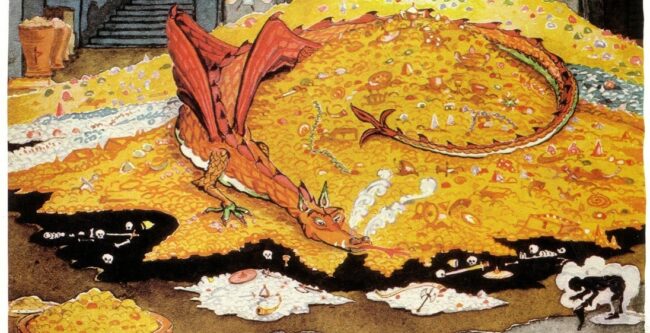

Alla fine ho scelto però una citazione dal Beowulf così caro al Professore di Oxford, per un dettaglio che mi ha colpito dalla lettura in università, l’istante prima che il vecchio re e il drago ridestato si affrontino in battaglia: il signore dei Geati contro l’orrendo straniero;/ a quell’essere a spire smaniava il cuore/ di cercare la lotta; aveva estratto la spada/ il grande re della guerra, l’antico lascito/impotente di lama; ciascuno dei due,/ intento al male, aveva terrore dell’altro. Una contrapposizione e bilanciamento tra due personalità parimenti titaniche, eccedenti, mostruose. Ciò tuttavia non per imbastire chissà che panegirico ammuffito sulla lotta tra traduttore e autore, semmai unicamente per soffermarsi su quella dimensione di scambio reciproco, di tensione, col tesoro come terreno apparentemente neutro cui attribuire un significato. Di certo un traduttore consapevole ha terrore dell’autore, quantomeno dei grandi autori. A soffermarsi sulla metafora dell’agone, mi troverei a ripetere quanto scrisse già Marco Rossari nella prefazione alla sua traduzione di Pickwick, ossia che chiunque salga sul ring a fare da sparring partener a Faulkner, Hemingway o Fitzgerald se ne scende con le ossa rotte e la testa che gira. Suonato e felice, aggiungerei, e posso ben dire lo stesso quando i campioni che si sono trovati come che sia a impiegarmi come sacco sono stati Wilde, Tolkien, Shakespeare.

Il privilegio resta unico, ma spesso, quando si osservano quei maestri di scalata inerpicarsi su a mani nude su un costone che parrebbe liscio come uno specchio e poi si arrischia a mettere le mani negli stessi punti e issarsi, dentro ci si sorprendere costantemente a chiedersi “Come ha fatto a farlo sembrare così facile, inesorabile, quel maledetto figlio di puttana?” Certamente, ci sono stati casi-penso a certi volumi di Abercrombie e ancor più alla trilogia di Morgan- dove ho sentito che quanto potevo infine offrire al pubblico italiano -per soluzioni espressive, stile complessivo, interpretazione attoriale senza gesti, ossia tutti i gesti possibili- era qualcosa che effettivamente trasportava quello che avevo amato nell’originale, trasferito però nel sangue- inchiostro della nostra lingua, ma questo ci porterebbe già a parlare di tatuaggi, e quelli invece compariranno dopo. Tornando invece al tesoro conteso tra drago e eroe, la paura dell’autore verso l’operato del traduttore non è infrequente né immotivata, nel timore e nel sospetto di affidare a qualcun altro la resa di visioni che hanno chiesto così tanto, il meglio della propria vita emotiva, il tesoro faticosamente dissepolto, e non è detto a conti fatti, che dei due il guerriero sia il traduttore stesso, anzi; in fin dei conti il drago è un predatore di ricchezze altrui, orrendo straniero nelle parole del poema, e inoltre sappiamo bene che i legittimi custodi dei tesori medesimi possono a loro volta diventare draghi comunque, come ci insegna la parabola di Thorin Scudo di Quercia, e tutto questo per me è sempre stato un monito importante, visto anche il nome che porto e che, col passare degli anni, ha assunto davvero un parziale valore di omen, col suo onore di vocazione e le responsabilità che ne conseguono e che è sempre possibile tradire o distorcere per fini propri: Edward– guardiano del tesoro. E pure sul tesoro tornerò in conclusione.

II. Fiorirono mani gridarono denti fui quasi rapito…. ossia Tatuaggi

Parker aveva quattordici anni quando, a una fiera, aveva visto un uomo tatuato dalla testa ai piedi. Tranne il basso ventre, che era avvolto da una pelle di pantera, il corpo dell’uomo era coperto da un unico disegno intricato dai colori squillanti – almeno così pareva a Parker, che si trovava quasi in fondo al tendone, in piedi su una panchina: sembrava un unico disegno. L’uomo, che era basso e tarchiato, faceva avanti e indietro sulla piattaforma, flettendo i muscoli in modo che l’arabesco formato da uomini, bestie e fiori sulla sua pelle sembrasse animato da un movimento spontaneo e misterioso. Parker era pieno d’emozione, esaltato come certe persone quando vedono passare la bandiera. Era un ragazzino che di solito guardava tutto a bocca aperta. Era massiccio, serio e ordinario come una pagnotta. Quando lo spettacolo finì rimase in piedi sulla panchina, a guardare il punto in cui poco prima si trovava l’uomo tatuato, finché il tendone non si svuotò quasi del tutto. Prima di allora Parker non aveva mai provato il minimo moto di stupore nei confronti di se stesso. Fino al momento in cui vide l’uomo alla fiera, non gli era mai passato per la testa che ci fosse qualcosa di straordinario nel fatto di esistere. E non gli passò per la testa nemmeno allora, ma dentro di lui attecchì uno strano disagio. Era come se un ragazzo cieco fosse stato voltato dolcemente in un’altra direzione, tanto da non accorgersi che la sua destinazione era cambiata. Fece il primo tatuaggio qualche tempo dopo – l’aquila appollaiata sul cannone. Era opera di un artista del posto.

È un brano dal racconto La Schiena di Parker di Flannery O’Connor. Non si tratta d’una mera allegoria della scrittura e della lettura ma di un esempio della medesima dinamica, di ciò che accade incontrando l’incanto della parola scritta, desiderando che essa pervada la tua stessa vita, accendendo di luce e colori nuovi quanto già era dentro e fuori di te, lettori e/o scrittori, e ogni traduttore è al tempo stesso scrittore-lettore di altri e di se stesso. Questa scena per me resta legata in modo indelebile a due ricordi molto distanziati nel tempo. Avevo nove-dieci anni quando con la mia famiglia andammo a Gaiole in Chianti a trovare una vecchia signora, amica dei nonni. Al ritorno ci fermammo con la macchina sul ciglio di una discesa nel bosco, perché i miei sapevano che lì c’era una piccola cascata. Ce la trovammo davanti nella luce d’oro del pomeriggio d’autunno incorniciata dagli alberi marroni e rossi e quello che posso solo dire è che l’aggettivo Elfico mi risuonò addosso e dentro. Ricordo anche di aver pensato che Tolkien aveva ragione, Gran Burrone esisteva, e questo era a sua volta il ricordo di un ricordo, come un miraggio sovrapposto, perché sebbene stessi leggendo in quei giorni il capitolo Molti incontri, Tolkien per me costituiva una riscoperta, un tornare a qualcosa che già conoscevo, dal momento che la prima ripresa con la cinecamera dei miei già mi registrava a quattro anni a mimare la battaglia al Fosso di Helm che avevo imparato a memoria dal cartone di Ralph Baskhi inquadratura per inquadratura.

Cosa veniva prima, la visione di quel momento che poi sarebbe tornata nelle pagine che avrei letto quella sera stessa o le pagine medesime che me l’avevano già schiusa prima che scendessi il pendio e la riconoscessi e basta? E tutte e due le cose quanto costituivano a loro volta un riconoscere vivo e presente qualcosa che già avevo incontrato anni prima in quella che era giù una traduzione visiva, dentro e oltre le frecce scagliate e le spade che cozzavano e il martellio degli zoccoli dei cavalli? La mia prima traduzione a 19 anni, per un evento universitario, sarebbe stata proprio la recensione di Lewis all’uscita de Il Signore… di Tolkien – Un simile libro ha certo i suoi lettori predestinati, oggi per – sino più numerosi e più critici di quanto sia sempre avvenuto. Ad essi un recensore deve dire poco, eccetto che qui ci sono bellezze che trafiggono come spade o bruciano come il gelo dell’acciaio: qui c’è un libro che vi spezzerà il cuore– seguita un anno dopo dall’antologia dello stesso Lewis C. S. Lewis per Rizzoli…. E adesso eccoci qui, coi i tre volumi della History of Middle-Earth alle spalle nel corso dei quali mi è bastato digitare volta volta le parole Bilbo, Galadriel, Aragorn o Sauron per ritrovarmi sempre e comunque, più in primo piano o sullo sfondo che fosse, anche nella pressione o stanchezza, in quel medesimo spazio di incanto, emozione e gratitudine, ad alzare gli occhi dallo schermo e dirmi ancora che Tolkien aveva ragione.

Molte cose sono cambiate ma in fondo sto ancora girando per la stanza a mimare Orchi che stramazzano e vengono calpestati dalle legioni alle loro spalle. Facciamo un salto di quasi vent’anni dopo- a la Dumas- da quel pomeriggio d’autunno, quando presi un volo per Londra e poi un treno per Norwich e anche in quel caso era una sorta di ritorno, perché proprio a Norwich avevo studiato d’estate al liceo mentre cercavo faticosamente di leggere Tolkien e Lewis in originale ed ero semplicemente contento di trovare dei loro libri non erano disponibili in Italia, il tutto per pranzare a un sushi con Richard K Morgan di cui avevo letto la trilogia fantasy A land fit for for heroes, parzialmente in italiano e quanto ne restava non tradotto in inglese, per giurargli sbracciandomi che quei libri-che in una svolta decisiva della mia vita a venticinque anni mi avevano fatto compagnia come poco altro e pochi altri, sostenendomi in una direzione già presa con tutta però la forza di personaggi e situazioni in cui vibrava un orizzonte che era sempre più della somma delle singole parti e che parlava ad ogni riga a ciò che mi si agitava dentro, come un Edoardo a me stesso vicino e lontano come la giugulare e le galassie- li avrei ritradotti o tradotti ex novo io stesso. Che li amavo e che per me erano stati quello che a sua volta vi si leggeva inciso sulla spada del protagonista. Il mio nome è una cosa complicata… Portami con te e uccidi con me e muori per me fin dove termina la strada. Non sono la dolce promessa di una lunga vita negli anni a venire, sono la ferrea promessa di non essere mai uno schiavo.

Ci sarebbero voluti dieci anni, il salto di due case editrici per approdare infine a Mondadori che accettò di scommettere sul ritorno in libreria di una trilogia mezza abortita nel suo lancio italiano precedente e poi i due anni della pandemia per rivedere e tradurre oltre duemila pagine. Al termine mi sentivo svuotato, persino in lutto, avevo desiderato tanto che i lettori potessero incontrare quella storia per come io sognavo di renderla e a quel punto, paradossalmente, una parte di me avrebbe voluto riavvolgere il nastro e basta, nella sicurezza che sì l’avremmo fatta e sì l’avrei fatta io, ma che ci fosse ancora tempo per stare con quei personaggi e quella storia. Era la prima volta che, al netto di tanti lavori e opere che amavo, sentivo di aver concluso una dei progetti che volevo realizzare prima di morire, la mia pila corticale, una realtà esterna a me che potessi indicare e dire Ecco. Io sono qui. E adesso che faccio? mi chiedevo. Che faccio davvero, al netto di tanti progetti già in moto. Non erano quelli a mancare, era il livello di compartecipazione che quell’opera aveva suscitato in me, persino più di altri titoli altrettanto se non più famosi. Ero commosso e non volevo lasciarli andare, come a salutare degli amici all’imbarco di un aereo. E poi ho visto cosa sentivo di voler fare, cosa avrei fatto davvero fuori del check-in, ed ecco dunque il tatuaggio che mi feci disegnare sul braccio con le iniziali sovrapposte di Ringil Archeth Egar, a sigillare all’esterno quello che comunque era già avvenuto sottopelle.

III. Con le spade delle mie scarpe

Ricordate la scena d’apertura del Tonio Kroger di Mann, col protagonista alle medie che racconta all’amico Hans lo scuotimento che lo ha preso dentro nel leggere il Don Carlos di Schiller. “Ci sono momenti così esaltanti, dovresti vedere” gli dice e prova a rievocare con parole sue la scena del pianto del re, come potesse fargliela accadere lì davanti …Lo facciamo tutti, in continuazione. Vogliamo rivestirci di ciò che amiamo, come esso ci ha attraversati, così vogliamo che esso continui a fare, a passare attraverso di noi, mescolato al ritmo del nostro fiato, alla cadenza della voce, ai gesti che ci suscita. Cosa sono i cosplayer se non l’eco del loro grande santo patrono, Don Chisciotte, il lettore che forse ha preso più seriamente di chiunque altro ciò che leggeva e si è mosso nel mondo cercando quanto trovato sulla pagina? La sua è una nostalgia attiva che si fa gesto, immedesimazione, ricerca del mondo secondario in quello primario, sotto il cielo comune a tutti. Tutti noi lettori di storie siamo dunque traduttori, conduttori di questa tensione elettrica. Anche per questo debbo confessare di patire una sorta di tifo previo per gli adattamenti, in qualsiasi forma possibile (SE son fatti bene, nelle medesime settimane in cui la serie Amazon dimostra ancora una volta cosa succede agli immaginari collettivi quando sono ridotti a marchi da compagnie il cui stesso orizzonte politico-sociale irride quanto di più caro agli autori delle opere di cui si appropriano, ho riascoltato il romanzo di Tolkien nella interpretazione di Andy Serkis che esprime a sua volta, ancora una volta quello che invece ogni autentica traduzione – trasposizione può essere, “insieme un mondo nuovo e il vecchio reso esplicito” nelle parole di T. S. Eliot) perché costituiscono altrettante traduzioni, incarnazioni.

Dante pareva averci sbarrato la porta una volta per tutte sostenendo che l’armonia della poesia non è riproducibile se ricomposta in un altro linguaggio, eppure continuiamo a farlo. Anche senza che questa tensione si esprima in un lavoro effettivo, su carta o file, un’opera d’arte ci trasporta al tempo stesso fuori di noi e, per farlo, ci chiede di attingere a quello che invece è già dentro di noi. Leggendo le grandi opere della letteratura divento migliaia di uomini e allo stesso tempo rimango me stesso. Come il cielo notturno della poesia greca vedo con una miriade di occhi ma sono sempre io a vedere, qui come nella religione, nell’amore, nell’azione morale e nella conoscenza, supero me stesso; eppure, quando lo faccio, sono più me stesso che mai, notava C. S. Lewis. Per questo lo stesso Les Murray della poesia con cui ho iniziato riprendeva l’immagine della scossa per riflettere che Se pensiamo ai due significati ovvii del termine incarnazione dobbiamo pensare sia al materiale con cui si realizza l’opera, sia l’effetto somatico sull’osservatore. Questo effetto che si si percepisce nell’accordo spettrale del respiro, del battito e dei muscoli, è soprattutto cruciale per la poesia, ma non si limita a questa sfera. Di fronte a esempi forti di altre forme d’arte, diciamo che siamo rimasti col fiato sospeso, o senza fiato, che ci siamo messi a tremare, che siamo rimasti colpiti, sconvolti, scossi. L’esperienza personale mi dice che si tratta di qualcosa di più di semplici metafore. La musica ci porta spesso a battere il tempo con le mani o con i piedi, e abbiamo provato tutti la lieve partecipazione dei nostri muscoli all’azione di un film o di un dramma avvincente.

Come Tonio Kroger provava a condividere col poco sensibile Hans. Come gli ospiti Hobbit nella casa di Tom Bombadil, anche noi, nel leggere certe opere, nell’incontrare certe storie è come attingessimo a una bevanda che sembrava acqua fresca e limpida, eppure andava dritta al cuore come vino e liberava la voce. E anche noi quasi involontariamente avvertiamo quelle immagini, quel ritmo stesso che si sovrappongono alle nostre parole e al nostro parlare, e li conformiamo ad essi, ci rendiamo conto di cantare allegramente, quasi fosse più̀ facile e più̀ naturale che parlare. Il nostro è un mondo difficile, sempre più accelerato e dove le scelte culturali e editoriali si fanno sempre più condizionare- verbo che è un eufemismo fin troppo diluito- dal rimbalzare di bisogni e reazioni immediatamente soddisfatti dalla Rete. O così pare. Tutto ciò pesa e ostacola sempre più il lavoro del traduttore, al quale è chiesto non solo il compito che giù rilevava Kundera, di essere Dostoevskij o Roth o Yourcenar in un’altra lingua, ma anche di farlo in un lasso di tempo sempre più breve, sempre più altro rispetto a quello della scrittura primaria alla quale però ci si richiama sempre con tanti salamelecchi sul fatto che “Certo i traduttori sono autori”.

L’epoca in cui Edoardo Nesi chiedeva un anno e mezzo o forse più per tradurre Infinite Jest pare riferirsi a un’altra era geologica. Garantire questo spazio-tempo, questo vuoto è parte integrante di quella dinamica che mai ho trovato così ben espressa come nella traduzione che il pastore protestante Eugene Peterson ha reso del celebre verso di Giovanni “E Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi”: Il Verbo si è mosso nel vicinato, appunto. Il neighborhood dei supermercati e delle villette a schiera, nel suo caso. Nell’intimità concreta della tua lingua delle tue emozioni, delle tue relazioni nello spazio e nella storia. E al tempo stesso il Verbo si è proprio mosso con te, in quello che tu hai fatto e dove sei andato, alzandoti al mattino, coricandoti alla sera, tingendosi dei colori delle tue immagini e delle tue relazioni. La guerriera aliena lesbica e tossicomane Archeth della stirpe nera dei Kiriath affina e purifica le sue doti innate nel corso della trilogia di Richard Morgan perfezionandosi nella danza dei pugnali Salgra Keth. Per tutto il tempo in cui ho lavorato a quelle sequenze di combattimento e meditazione studiavo anche alcuni kata della mia scuola di judo, e se non posso pronunciarmi su quanto l’efficacia micidiale di Archeth sia scivolata nella mia pratica sono certo di quanto quelle stesse sessioni di allenamento e cadute si sono posate sul fondo dei miei occhi e della mia mente quando tornavo alla tastiera. Ed è solo un esempio. Quanti dialoghi di cui cercavamo la quadra, il tono, si sono sbloccati per ciò che abbiamo sentito sull’autobus, quante canzoni da noi amate o intercettate nei mesi del lavoro sono diventate la colonna sonora delle scene tradotte, quanto abbiamo portato con noi quelle avventure mentre camminavamo, incontravamo qualcuno, guardavamo qualcosa? Un lavorio che non ha davvero inizio e infine perché è più uno spazio che una sequenza di gesti e decisioni, dove i contributi ci arrivano da ogni parte, come nell’alternarsi dell’ispirare ed espirare, ricevere e restituire.

IV. Ci lanceremmo in salti d’apache Gridando Duplice congiunzione

Come nel verso di Murray, questo slancio è dunque esperienza tanto individuale quanto collettiva. Comunitaria. Cos’è Ecuba per lui e cos’è lui per Ecuba? si domanda Amleto quando il capocomico della compagnia di attori recita il monologo sulla caduta di Troia, e piange. Io non lo so cos’è lui per lei e lei per lui. Ma quei due versi mi fanno sempre sprofondare in una tensione che mi commuove, che attiva le mie risorse e interroga. E credo appunto di non essere l’unico. Non è strano che si debba così tanto della nostra vita a dei fantasmi? Ulisse, Artù, Ginevra, Galadriel, Frodo, Calibano, Don Chischiotte, Grusen’ka, Leopold Bloom, Falstaff….vorremmo che lo sapessero, che ci sentissero dire “Volevo solo

farti sapere che ti amo, che ti devo così tanto e sperare che tu lo sappia, che anche tu mi conosca e mi voglia bene.” In loro e con loro anche le nostre strade si sono incrociate, le strade di noi qui presenti, studiosi, traduttori, lettori, è la stessa cosa. Quanti sguardi d’intesa abbiamo scoccato a qualche sconosciuto che leggeva un libro che anche noi amiamo, come stranieri che si ritrovino a tendere le mani al medesimo focolare su una spiaggia di notte? Come avevo già accennato all’inizio e viene confessato da un personaggio di C. S. Lewis in Perelandra, Il dono mi giunge attraverso molte mani, arricchito da molte specie d’amore e di fatica.

Tradure queste opere nel corso di venti anni ha voluto dire partecipare anche a un grandioso apprendistato di scrittura- come poi l’abbia saputo spendere è un’altra questione, e per questo certamente ringrazio Joe Abercrombie e Richard Morgan, ma anche Pierce Brown e naturalmente C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Thomas Howard, Michael O’ Brien, Oscar Wilde e William Shakespeare, ma anche -e in un certo senso allo stesso modo- desidero ringraziare i traduttori e traduttrici i cui sentieri si sono intrecciati con i miei, dall’infinita schiera di coloro che hanno tradotto ciò che si è fatto largo fino a me e mi ha toccato e coinvolto ad amici e colleghi il cui lavoro ho studiato e ammirato e con i quali ho scambiato idee e consigli. Ilide Carmignani, Nabil Meda, Enrico Terrinoni, Federico Guglielmi, Stefanio Giorgianni- il Presidente qui presente e Gran Vichingo- in particolare Sergio Alan Altieri, unico Lord Comandante dei Guardiani della Notte ieri oggi e sempre, che mi ha voluto un gran bene e mi accolto in Mondadori col calore di un vecchio pirata per un altro filibustiere a bordo del galeone, e nel cui cognome mi ha sempre fatto sorridere che fosse rimescolato il mio e una E in aggiunta.

Le loro scelte, i percorsi da loro tracciati nel bosco impervio non sono stati presenti nel mio lavoro quando ho dovuto esplicitamente innestarlo sul loro, ma anche come omaggio, consapevole o meno, talvolta riconosciuto solo a posteriori quando mi sono reso conto che era anche la loro voce che avevo ripreso per questa o quella scelta. Così come desidero ringraziare il mio maestro di critica letteraria Riccardo Bruscagli che “ad ora ad ora”, direbbe Dante, mi ha sempre fatto vedere come si spiega un testo-avrebbe detto il suo maestro Caretti- come letteralmente lo si dispiega al pari di un foglio accartocciato, con passione, auscultazione e umorismo, e attori e registi teatrali come Sandro Lombardi e Federico Tiezzi che mi hanno sempre mostrato e rimostrato come le parole costituiscono uno spazio in cui anzitutto stare, lasciando che siano loro a parlarci e plasmarci come le onde sulla battigia.

Non c’è parola pensata scritta o pronunziata che non tenda la mano per essere stretta da una risposta, raccolta, che non confidi comunque che qualcuno la ascolti davvero, prima o poi. Nei versi di Ghiannis Ritsos, Dietro cose semplici mi nascondo, perché mi/ troviate;/ se non mi trovate, troverete le cose, /toccherete ciò che ha toccato la mia mano,/s’incontreranno le impronte delle nostre mani./

Ogni parola è l’uscita/ per un incontro, spesse volte annullato,

e allora è una parola vera, quando insiste/nell’incontro. Per questo il mio grazie fondamentale va anche al primo dei miei lettori, il mio fratello d’armi Dario Valentini, che ha sempre letto per primo cosa ho cercato di realizzare in traduzione critica o narrativa, e che è il primo “tu” cui penso sempre, il primo dedicatario e interlocutore, anche senza accorgermene, quando scrivo. Come ci diciamo spesso, lui ed io, niente a un certo livello permette di rievocare davvero il brivido che ci ha percorso la schiena la prima volta che ci siamo addentrati nelle miniere di Moria, o abbiamo passeggiato per Mosca con Satana e Margherita, eppure tornare a raccontare quelle storie, in qualunque forma è sempre una loro traduzione, una loro trasposizione qui nel presente, è anche l’unico unico modo, o modo privilegiato, per tornare laggiù, per riesporsi a quel primo incontro. La nostalgia è il linguaggio del nostos, del ritorno. Come ricorda l’alieno Hrossa al filologo Ransom di C. S. Lewis, “Un piacere è un piacere completo solo nel ricordo. Tu, Huomo, parli come se il piacere fosse una cosa e la memoria un’altra, invece sono tutt’uno. I séroni potrebbero spiegartelo meglio, ma non meglio di quanto potrei fare io con una poesia. Quello che tu chiami ricordo è l’ultima parte del piacere, come il crah è l’ultima parte di una poesia. Quando noi due ci siamo incontrati, l’incontro, in sé, è durato un attimo, è stato un nulla. Ora, nel nostro ricordo, sta diventando qualcosa. Ma noi ne sappiamo ancora pochissimo. Quello che sarà nel mio ricordo il giorno in cui io mi stenderò a terra per morire, e quello che opera e opererà dentro di me ogni giorno fino ad allora, questo è il vero incontro. L’altro è stato solo l’inizio. Tu dici che ci sono poeti nel tuo mondo. Non vi insegnano queste cose?”

Ho cominciato queste riflessioni certamente affastellate ricordando Beowulf il drago, a contendersi il tesoro. Credo che qui tutti presenti rammentiamo più che bene l’uscita finale di Thorin dalla Montagna Solitaria, nella quale si era rinchiuso diventando-proprio lui- il nuovo drago.

È proprio quando egli accetta di lasciarsi alle spalle l’oro dei suoi padri tanto vagheggiato, uscendo dal cerchio che egli stabilito per il suo mondo e relazioni in un puro atto di condivisione e sacrificio con amici e persino coloro che giudicava nemici, che il principe nano compie esattamente lo stesso gesto di Bilbo Baggins a Casa Baggins all’inizio del romanzo. E nella sua corsa vero il soccorso e la morte Tolkien tratteggia una similitudine rivelatrice. Nella penombra il grande nano brillava come oro in un fuoco morente. Abbandonando la sua presa sul tesoro egli è diventato il tesoro stesso. Il tesoro delle storie che amiamo e ci hanno sempre e anzitutto raggiunto non è fatto per essere conquistato, carpito, brandito, sottratto e nemmeno difeso, in fondo; queste sono ancora nostre misure dettate dalla paura e dalla paura della paura, la malia del drago appunto, la gelosia possessiva del controllo. Le storie che amiamo non sono nostre, siamo noi che apparteniamo loro. Sono loro che ci portano, che trasportano noi. Il segreto più profondo del tesoro è quello di essere fatto solo per essere condiviso e, nel farlo, lo si scopre che per sua natura esso è ben più vasto, addirittura, per sua magia, infinito.

Edoardo Rialti scrive per “L’Indiscreto” e “Il Foglio”. È traduttore per Mondadori delle opere di R. K. Morgan, G. R. R. Martin, J. Abercrombie. Ha curato opere di Shakespeare, Wilde, C. S. Lewis. È autore delle biografie letterarie di C. Hitchens e J. R. R. Tolkien.