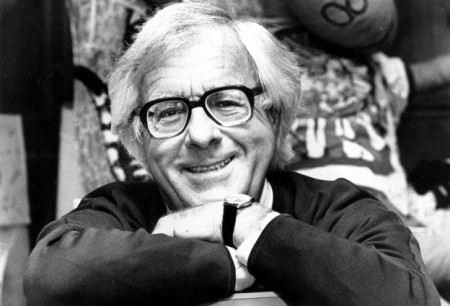

Pubblichiamo un articolo di Matteo Nucci, uscito sul «Messaggero», sulla morte di Ray Bradbury.

“Vorrei dirle una cosa adesso, una cosa che la gente non capisce. Io ricordo il parto di mia madre. Intendo quando sono nato. Ricordo quando ero nell’utero. Mi crede?” Aveva ottantotto anni, Ray Bradbury, quando lo intervistai. Ci mise un po’ prima di arrivare alla questione che riteneva più importante: la memoria prodigiosa a cui si stentava a credere. “Lo so che è rarissimo” mi disse “Ma sa, ho scoperto di essere nato a dieci mesi e non nove. Pare che questo faccia una grande differenza. Del resto, io ho memoria di molte altre cose fin dall’inizio. Per esempio ricordo di aver visto Il Gobbo di Notre Dame quando avevo tre anni. E anzi fu in quel momento che decisi di scrivere, benché poi abbia cominciato più tardi”. Di aneddoti, Bradbury ne raccontava in quantità. Era generoso. Non si risparmiava. Ripeteva “sono la totale memoria di tutto quello che ho amato” e sosteneva di aver amato moltissimo.

Non parlava più troppo dei libri che lo avevano reso famoso, probabilmente perché era convinto che ormai non fosse più necessario. Si divertiva se gli si chiedeva ancora dei racconti che aveva scritto dai dodici anni in poi, fino a quello intitolato “Pendulum” che gli valse i primi 15 dollari. Era il 1941, aveva ventun anni e ebbe la conferma che ciò in cui credeva fin da bambino si sarebbe realizzato. Solo altri nove anni e arrivò anche il successo. Incontrò Isherwood in una libreria di Los Angeles e gli mise in mano i ventotto racconti di Cronache Marziane. La recensione dello scrittore inglese gli aprì le porte di una straordinaria carriera che si confermò subito con quello che è unanimemente considerato il suo capolavoro: Fahreneit 451, un romanzo distopico, il racconto di una società futura in cui i libri sono banditi e uno speciale corpo di vigili del fuoco si occupa di bruciarli (451 gradi è appunto la temperatura di combustione della carta). La storia – un’elogio della lettura più che un’accusa alla censura – sarebbe diventata un film diretto da Truffaut nel 1966, ma nel frattempo il nome di Bradbury era diventato sinonimo di “fantascienza”.

La cosa non gli andò mai giù. Disse innumerevoli volte che il suo unico libro fantascientifico era Fahreneit 451 mentre gli altri suoi lavori erano semmai ascrivibili al genere “fantasy”. Volle ripetere il concetto anche a me, raccontandomi un aneddoto. “Avevo trent’anni, da poco era uscito Cronache Marziane e fui invitato da Aldous Huxley per un tè. A un certo punto, lui si alza in piedi e mi fa: “Mister Bradbury, lei è un poeta e non uno scrittore di fantascienza. Lei è uno scrittore di metafore e poesia”. Ecco. Huxley l’aveva capito subito. Quello che io scrivo sono metafore. Sono uno scrittore di metafore”. Tutto questo lo raccontava con la tranquillità che era tra i suoi caratteri peculiari insieme a una sorta di anticonformismo in cui si annidava la sua natura di eccentrico. Non aveva la patente, non amava i cellulari, trovava poco affascinante internet e sosteneva che stesse rovinando i rapporti interpersonali. Soprattutto aveva in odio l’intelletto, o meglio: credeva che il primato dell’intelletto sull’irrazionale fosse premessa di sventure e che nessuno, seguendo l’intelletto, si sarebbe mai innamorato, avrebbe mai avuto amici, si sarebbe mai lanciato in vere imprese. “Sono settant’anni che tengo un biglietto sulla mia macchina da scrivere. C’è scritto: “Non pensare! Agisci”. Così, ogni mattina mi siedo alla scrivania e le cose vengono fuori da sé”.

Sosteneva che solo il suo subconscio avrebbe potuto dare conto delle storie che scriveva. Il romanzo che era appena uscito in Italia, per esempio, aveva dovuto aspettare cinquant’anni e lui non sapeva perché. Intitolato Addio all’estate, era la prosecuzione ideale di Dandelion Wine, del ‘57. Con il tocco lieve che gli era caratteristico, Bradbury metteva in scena una guerra tra adolescenti e vecchi, con i vecchi che erano gli unici a poter rispondere davvero alle domande degli adolescenti. Spiegò: “Fin da bambino ascoltavo in silenzio i vecchi. Sapevo di poter imparare soltanto da loro”. Forse adesso pensava che fosse venuto il suo turno e per questo era tanto felice di raccontare, anche agli sconosciuti, nonostante la fama e gli infiniti riconoscimenti. O forse non aveva più alcun timore del tempo. “Il tempo puoi odiarlo” disse “e allora devi tenerti occupato e correre attorno al centro di esso per non dargli attenzione. Ora so che il tempo è nemico ma non voglio più combatterlo. Continuerò a esistere nel suo centro”.

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it

Chapeau.

Segnalo un bel racconto di Daniele Di Maglie (cantautore e scrittore tarantino) dedicato al Bradbury di L’estate incantata e Addio all’estate, appena pubblicato sul sito “racconto postmoderno”.

http://www.raccontopostmoderno.com/2012/06/domenica-passioni-perse/