Questa recensione è uscita sul Venerdì.

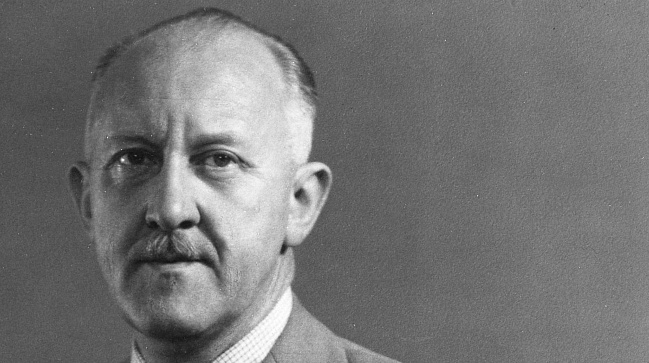

Negli stessi anni in cui componeva i suoi grandi romanzi, da Gente indipendente a Il concerto dei pesci fino al da troppo tempo introvabile Salka Valka, il Nobel 1955 per la letteratura Halldór Laxness dava forma a raccolte di racconti che per levità del tono e lucentezza dello sguardo costituiscono un ulteriore esempio del modo straordinario in cui lo scrittore islandese, compenetrando il fiabesco e il terrestre, ha saputo rivelarci il nucleo irriducibile della vicenda umana.

Pubblicato nel 1942, Sette maghi (Iperborea, traduzione e postfazione di Alessandro Storti) è una costellazione di personaggi luoghi e circostanze che la lettura attraversa in uno stato di costante meraviglia davanti alla capacità di Laxness di inventare destini.

È quel che accade leggendo di Zhāng Qiān, che partito in missione per conto del suo imperatore si ferma a governare un regno, per dieci anni dimentica la ragione del suo viaggio e poi una notte di colpo si ricorda («E tu chi sei?», domanda girandosi verso la moglie che gli dorme accanto).

Diversa ma simile la sorte di Nonni, che da bambino vive a Kothagi nell’incavo di un fiordo dimenticato e, suggestionato dal ritratto di Napoleone che campeggia su una parete della sua fattoria fatiscente, decide di diventare un grand’uomo, e allora parte, torna, attraversa metamorfosi molteplici e finisce per dimenticare ogni cosa e se stesso (così diventando un grand’uomo).

Ed è ancora un repentino cambio di passo a permettere a un vecchio operaio zoppo, bonario e paziente, politicamente moderato, a scendere per strada quando il 9 novembre 1932 i lavoratori di Reykjavík rivendicano i propri diritti, così com’è un’estemporanea indignazione a indurre il piccolo inserviente di un hotel a reagire all’arroganza del fascista «desertofilo» Pittigrilli, che visitando nel ’33 l’Islanda insieme ad altri gerarchi ostenta fatuo la sua uniforme cosparsa di «nappe e nastri, frange e fiocchi».

Davanti a queste sfolgoranti esistenze fondate sull’oblio di sé facciamo allora nostro, solo slittando dalla prima persona del racconto a una terza apertamente ammirativa, quanto Laxness fa dire al pifferaio di Sette maghi: «Produce faville».

Giorgio Vasta (Palermo, 1970) ha pubblicato il romanzo Il tempo materiale (minimum fax 2008, Premio Città di Viagrande 2010, Prix Ulysse du Premier Roman 2011, pubblicato in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Inghilterra e Grecia, selezionato al Premio Strega 2009, finalista al Premio Dessì, al Premio Berto e al Premio Dedalus), Spaesamento (Laterza 2010, finalista Premio Bergamo, pubblicato in Francia), Presente (Einaudi 2012, con Andrea Bajani, Michela Murgia, Paolo Nori). Con Emma Dante, e con la collaborazione di Licia Eminenti, ha scritto la sceneggiatura del film Via Castellana Bandiera (2013), in concorso alla 70° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Collabora con la Repubblica, Il Venerdì, il Sole 24 ore e il manifesto, e scrive sul blog letterario minima&moralia. Nel 2010 ha vinto il premio Lo Straniero e il premio Dal testo allo schermo del Salina Doc Festival, nel 2014 è stato Italian Affiliated Fellow in Letteratura presso l’American Academy in Rome. Il suo ultimo libro è Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt/Quodlibet 2016).

1 commento