(per Anna)

«Larsen capì subito che poteva succedere qualcosa di indefinito».

Non è facile trovare Juan Carlos Onetti. Non è uno scrittore che si presti al pellegrinaggio. Non sono facilmente individuabili le case in cui ha vissuto, non ci sono murales o scritte sui muri che lo ricordino. Non si trovano tracce visibili del suo passaggio. A Buenos Aires è semplice incrociare frammenti di Borges, naturalmente. Con un po’ di attenzione, poi, la finestra dalla quale – forse – Ricardo Piglia (o uno dei suoi personaggi) ha spiato le parate della giunta militare. Molte case sembrano uscite dai racconti di Silvina Ocampo, anche se lei un po’ di mistero alle spalle se lo lascia. Ad esempio, sulla tomba dove è (dovrebbe essere) sepolta con la sorella Victoria, il suo nome, quando ci siamo andati, tre anni fa, non c’era.

Nessuno ha saputo dirci se l’avessero spostata o se, più probabilmente, stessero sostituendo le lettere dell’incisione. Almeno in quel periodo, la tomba di Silvina Ocampo era senza nome come quella di uno dei romanzi di Onetti, ci mancava solo che saltassero fuori i notabili di Santa Maria a dirci cose del tipo: Noi sappiamo come far sparire le lettere di un nome a La Recoleta. A gennaio a Baires fa troppo caldo affinché un custode, seppur gentile, abbia voglia di dire più di un paio di semplici frasi. A San Telmo c’è una piazzetta piccola intitolata a Rodolfo Walsh. A Montevideo, sul lato opposto del fiume, ogni via è associabile a una storia di Mario Benedetti.

Lungo la Rambla, insieme al vento, si possono sentire spingere i versi di Ida Vitale. Un elenco letterario pressoché infinito. Onetti non si fa stanare, se ha voglia ti cerca lui. Per intravederlo, nella città in cui è nato – Montevideo – o in quella in cui ha vissuto prima di spostarsi in Spagna (per i soliti motivi) – Buenos Aires – bisogna prestare un’attenzione maggiore oppure lasciarsi andare, predisporsi alla scomparsa. Il viaggiatore deve fare come lo scrittore, sciogliersi.

Se Onetti si dissolve nelle storie che scrive, nei personaggi che inventa, chi viaggia deve essere pronto all’abbandono, smettere di guardare la mappa, gli incroci tra l’Avenida principale e le piazze, o le calli e aspettare. Onetti arriverà, forse, prima o dopo, se si è fortunati prima che si debba andare all’aeroporto per il volo di ritorno.

La donna riprese a canticchiare con voce nasale e gironzolò per la stanza, scalza adesso. Tornò alla finestra e prima che spegnesse la luce mi arrivò un profumo, un aroma che avevo già respirato, molto tempo prima, in un confuso incontro di strade sterrate, edera, un campo da tennis, un lampione che dondolava sopra un incrocio.

Onetti è da qualche parte dunque. Nelle splendide e infinite librerie di Buenos Aires, ci sono i suoi libri, qualche sua foto sbiadita sulle copertine. Tocchiamo, sfogliamo. Non ci accorgiamo dell’importanza di una sua frase su un muro, in via Piedras, non l’ho fotografata, ricordo solo che aveva a che fare con il falso e con il vero. Ovvero il senso di tutta la letteratura, specie della sua. Via Piedras è a San Telmo, dove abbiamo dormito, poco distante da Calle Chile. Al 600 di Calle Chile vive il protagonista de La vita breve – capolavoro di Onetti, appena ripubblicato da Sur con la traduzione di Gina Maneri. La pubblicazione affianca quella de Il Cantiere, tradotto da Ilide Carmignani. La casa editrice romana con questi due romanzi inaugura una collana intera dedicata al grande scrittore, e, al momento in cui scriviamo, questa è una delle migliori notizie dell’anno.

I due romanzi, che fanno parte del ciclo (o della saga) di Santa Maria, in queste nuove edizioni sono accompagnate da due bellissime postfazioni di Sandro Veronesi e di Edoardo Albinati. I due scritti hanno in comune, tra le altre cose, lo stupore e lo sgomento che sempre coglie il lettore davanti all’evidenza della bravura senza limiti di Onetti, ma ci torneremo. Restiamo per un attimo in Calle Chile, mi domando se io sia passato davanti al civico 600, se abbia guardato in su, se si tratti di una palazzina bassa come la maggior parte del barrio, ma ormai è tardi; al momento (controllate su google anche voi) al quel civico vendono un appartamento carino di 85 metri quadrati, facciamoci un pensiero.

Questa è una serata di fallimenti. L’errore è insistere. Nulla mi terrorizza più di queste serie di piccoli fallimenti. Nessuno così grave da fare danni, ma tutti insieme mostrano che c’è una volontà che li guida. Fedele al metodo sperimentale…

Juan Maria Brausen, si chiama così (almeno per un po’) il personaggio principale de La vita breve, fa il pubblicitario e vive con Gertrudis, sta scrivendo (o immaginando) una sceneggiatura ambientata nella città di Santa Maria, luogo di sua invenzione. Da queste prime pagine in avanti Santa Maria sarà il posto in cui si svolgeranno le storie di Onetti. Juan a proposito di Calle Chile afferma: «Mi avvicinai alla luce della finestra per guardare l’ora; dovetti pensare a che giorno era, alla via della città in cui abitavo, calle Chile 600, nell’unica costruzione nuova di un isolato obliquo. “San Telmo”, mi ripetevo per svegliarmi del tutto e orientarmi; all’inizio della zona sud di Buenos Aires, resti di cornicioni gialli e rosati, inferriate, torrette panoramiche, giardinetti interni con pergole e caprifogli, ragazze che passeggiano sul marciapiede, uomini giovani e taciturni agli angoli, una sensazione di spazi enormi, ultimi ponti di ferro, e povertà. Androni affollati, vecchi e bambini, familiarità con la morte.». San Telmo, riconoscibile anche settant’anni dopo, che quasi si sentono gli odori.

Brausen è destinato a dissolversi nel personaggio che crea nella sceneggiatura, il dottor Diáz Grey, e nell’altro suo io che s’inventa per avvicinare dapprima e poi entrare nella vita della donna dell’appartamento accanto a quello in cui vive. La Queca. Il romanzo comincia proprio con Brausen che ascolta la voce della donna che pronuncia una frase banale ma che lui registra come se fosse tradotta da un’altra lingua, come se Onetti avesse voluto introdurre immediatamente un elemento che implicasse distanza, attrazione per l’esotico anche se l’elemento nuovo è solo dietro la parete. Brausen, il dottor Grey di Santa Maria, Arce l’uomo che inizia una storia con la vicina d’appartamento. Tre uomini e tre donne, oltre le prime due Gertrudis e la Queca abbiamo Elena Sala, la donna che arriva a Santa Maria e, nella sceneggiatura, si siede per la prima volta davanti a Diáz Grey. Onetti parte da qui per costruire un romanzo straordinario, ogni tanto concediamoci il piacere di usare la parola capolavoro, senza timore che qualcuno arrivi a smentirci.

Mi sento meglio perché poco fa ho sentito la disgrazia ed era come se fosse mia, come se fosse toccata soltanto a me e come se ce l’avessi dentro e chissà fino a quando.

Un romanzo che attinge la sua forza dal linguaggio, dal modo in cui i protagonisti recitano le frasi, dalla forza dei dialoghi, dal loro smarrimento e, in seguito, da quello di chi legge. Onetti cambia il punto di vista continuamente, lo scenario, ha tre storie dentro una e le mischia, le confonde, perché è ciò che succede a Brausen, che è mosso dalla noia, dal desiderio, dal desiderio di desiderare, non solo una donna, non solo un’altra vita e un altro nome, ma di sparire. La vita breve è anche un libro sulla fuga da ciò che siamo. L’aspetto interessante è che Brausen di questi desideri non sa nulla, non ne conosce la presenza, l’origine e gli effetti; agisce assecondando la sua indolenza, la sua pigrizia. Si muove come tutti i cittadini di Buenos Aires che attendono inerti, ogni anno verso la fine di agosto, il temporale di Santa Rosa che introduce la primavera.

Ma Brausen attende altro, sembra uscito da quella poesia di Raboni “Niente più primavera, / mi viene da pensare se allo sperpero / non ci fosse rimedio[…]”. Il gioco di Onetti consiste nel portare al limite il concetto di realtà contrapposto alla finzione. Tutto a Brausen pare più interessante della sua vita com’è, ma nulla in fondo lo interessa davvero. Realtà e finzione si sovrappongono e niente ha più senso al di fuori di ciò che leggiamo. Se Brausen scompare in Arce e poi in Diáz Grey, noi scompariamo con lui, preda di un congegno stilistico perfetto (come nota anche Veronesi in postfazione), avvinti da un meccanismo che riduce la trama a un elemento secondario. Mentre leggiamo ci rendiamo conto che Onetti in quei giorni stava trasformando la letteratura sudamericana, stava facendo qualcosa di nuovo, che non possiamo ridurre all’interno dell’esperimento, qui siamo nel campo della rivolta del linguaggio, della letteratura che inventa e disorienta. La vita breve è un libro rivoluzionario.

Vidi un ultimo chiarore sul fiume, una chiesa uguale a qualunque altra, una piazza deserta e provinciale. Un rumore di clacson si avvicinò e svanì all’improvviso, sulla destra, vicino. L’uomo in grigio si fermò per guardare verso l’albergo, si passò un fazzoletto aperto sulla fronte e lo piegò in quattro prima di rimetterlo via.

Anche Il Cantiere ci racconta di un uomo destinato all’oblio, ma che all’impatto ci arriva senza nessuna illusione, senza trascinamenti, senza aspettarsi alcunché. Larsen che a Santa Maria è conosciuto come Il Raccattacadaveri (titolo di un altro romanzo che Sur ripubblicherà), ci torna dopo cinque anni, non sappiamo i motivi del suo allontanamento, ma intuiamo che non furono saluti festosi quelli che lo accompagnarono. Larsen torna e assume l’incarico di dirigente di un cantiere, che un non luogo, un’opera che non avanza.

Tutto è fermo, sospeso, il fallimento incombe ma non solo nel campo lavorativo, pare essere nell’aria. Onetti mostra un senso di perdita totale, malinconico, che salta fuori dall’immobilità, dai discorsi tra Larsen e quelli che dovrebbero essere i suoi collaboratori, come il meraviglioso Galvéz, dall’assenza del datore di lavoro, e infine dal suo serrato e pianificato corteggiamento di Angélica Inés, figlia di Petrus (il padrone del cantiere). Il cantiere è un nucleo che non contiene nulla, nella sua staticità ha tutto lo spazio che serve a Onetti per far muovere i suoi personaggi che non sanno scegliere, che accettano gli eventi, che preferiscono una certe ripetitività dell’azione anche se l’azione non scatenerà alcunché.

Fuori dalla farsa che aveva accettato letteralmente come un impiego, non c’era altro che l’inverno, la vecchiaia, il non sapere dove andare, persino la possibilità della morte.

I due romanzi sono molto diversi ma hanno in comune il racconto delle nostre miserie: la noia, la pigrizia, l’accettazione degli eventi, i desideri e poi l’ansia della fuga, l’incapacità di muoversi dal letto, immaginare di toccare senza farlo. E allora ha senso il Brausen che si scioglie in chi inventa, ha senso Larsen che, in qualità di direttore, s’incorona sovrano di un regno decadente tra materiali scaduti, carte ormai illeggibili. Brausen prova a lasciarsi la polvere alle spalle, Larsen nella polvere preferisce annegarci. Su loro due e tutti gli altri personaggi domina Santa Maria, malinconica e perduta, iconica, senza tempo o natura, sta là sul fiume, condiziona gli atteggiamenti di chi la visita, li asseconda, li subisce e li modifica.

Ogni frase pronunciata a Santa Maria è perfetta perché non esiste, ogni bacio è l’ultimo oppure non c’è stato, ogni uomo può nascondersi, ogni uomo viene trovato. A Santa Maria trionfano i solitari, quelli che si confessano ai baristi, oppure le donne come Elena che accavallano le gambe davanti a Diáz Grey cambiandogli il destino prima che questi se ne accorga. Santa Maria, i personaggi e noi siamo invece complici e colpevoli di stupore dinanzi al talento di Onetti.

E a quale completa felicità possiamo aspirare al bancone di un bar se non ci lasciamo andare? Sempre sull’orlo della sbronza, con l’amico che ascolta e ci parla. Alludo, non c’è bisogno che glielo spieghi, al volontario lasciarsi andare a un istante che ci sembra eterno. Quando ripetiamo la stessa frase e questa frase sembra sempre nuova e serve a spiegare tutto.

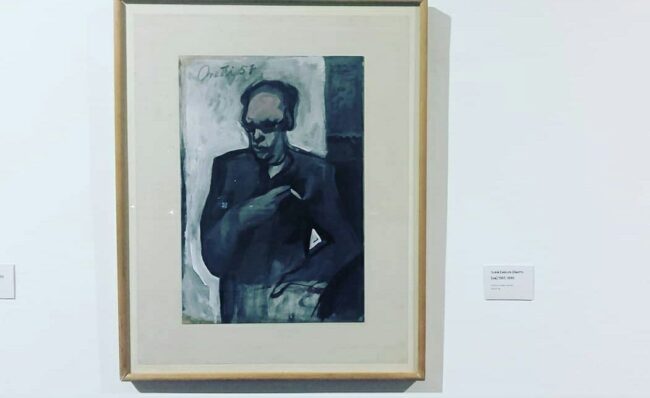

Onetti comunque si è fatto trovare a modo suo, senza avvisi, quando non lo cercavamo più. A Montevideo siamo entrati nel Museo Nacional de Artes Visuales, una struttura molto bella, in quei giorni c’era una mostra del pittore uruguaiano Guillermo Fernández. In una delle sale mi trovo davanti a un quadro, ma non è esatto, è il quadro che in qualche modo mi viene incontro, mi attrae, lo vedo prima di vedere quelli che gli stanno intorno. È un ritratto di un uomo, i colori sono varie sfumature di grigio. L’uomo guarda verso il basso, sta camminando, ha una mano in tasca e nell’altra tiene una sigaretta, è stempiato.

L’immagine mi è familiare, mi avvicino e leggo: Juan Carlos Onetti e sobbalzo. L’uomo ritratto sembra che stia per andarsene, indifferente, somiglia molto all’immagine che mi sono fatto di Brausen, somiglia più che a Onetti al modo in cui l’io dello scrittore uruguaiano tende a sottrarsi. Pensandoci, ricorda anche Diáz Grey o la figura di Larsen quando fa avanti e indietro dal cantiere verso la stanza in cui dorme.

Se ho indovinato qualcosa le chiedo scusa.

Vero o falso? Una delle ultime foto che scatto a Montevideo è a una portafinestra di una libreria, c’è una scritta: «La literatura es mentir bien la verdad», è di Onetti, frase piuttosto celebre. Stiamo per partire e Onetti non ha più bisogno di celarsi, si mostra, forse per salutarci o per invitarci a restare.

Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.

Altre info qui:

https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/

Bellissimo articolo, che rende onore alla grandezza di Onetti.

Grazie mille

Ammetto la mia imperdonabile ignoranza e confesso di aver letto per la prima volta questo scrittore questa notte alle due…è difficile rendere in parole quello che ho provato…questo bel articolo mette un poco di sistematicità ad una ubriacatura onirica che è la prosa di Onetti