Pubblichiamo la recensione di Matteo Nucci, uscita sul «Venerdì di Repubblica», su «Operazione massacro», libro culto di Rodolfo Walsh finalmente tornato in libreria edito da La Nuova Frontiera.

Trentacinque anni fa, in questi giorni, gli amici di Rodolfo Walsh smisero di nutrire speranze. Aveva compiuto cinquant’anni a gennaio, lo scrittore, il giornalista, l’uomo in lotta per il suo Paese. Il 25 marzo era stato visto l’ultima volta eppoi era scomparso. Desaparecido. Qualcuno commentò che si era come lasciato andare dopo che la figlia Vicki era morta ventiseienne in uno scontro a fuoco con le forze del regime. Ma chi conosceva bene Walsh, non aveva questi dubbi. Gli intimissimi poi erano a conoscenza della lettera aperta che aveva scritto al Generale Videla e alla Giunta Militare. Si apriva così: “La censura della stampa, la persecuzione degli intellettuali, la demolizione della mia casa, l’omicidio di amici cari e la perdita di una figlia morta mentre vi combatteva sono alcuni dei fatti che mi costringono a questa forma di espressione clandestina dopo che per quasi trent’anni mi sono pronunciato liberamente come scrittore e giornalista”. Sua moglie Lilia conosceva anche il seguito di quelle pagine brucianti e sapeva bene a chi Walsh aveva progettato di inviarle per posta.

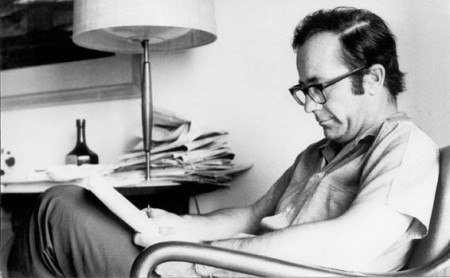

Erano passati più di vent’anni dal giorno in cui era cambiata la vita del giovane argentino nato a Lamarque, paesino del Río Negro lasciato per trasferirsi a Buenos Aires in piena adolescenza. Nel 1956, Walsh era ancora un brillante giornalista, autore di racconti polizieschi, vincitore di un buon premio letterario, ottimo scacchista. Aveva contestato Perón fino alla sua destituzione nel ‘55, poi aveva assistito al crollo delle illusioni suscitate dalla Revoluciòn Libertadora, i cui leader si erano rivelati ciechi e dittatoriali. E, nel giugno del 1956, quando alcuni militari peronisti avevano tentato di riprendere il potere, Walsh abbandonò il tavolo di scacchi nell’abituale caffè di La Plata per assistere alla repressione. Qualcosa si era incrinato per sempre. Ma non fu ancora abbastanza perché la sua vita uscisse dai binari prestabiliti. Dovevano passare sei mesi. Era un’asfissiante notte d’estate. “C’è un fucilato ancora vivo” mormorò qualcuno. E Rodolfo Walsh si alzò sbalordito.

“Non so cosa mi attragga in questa storia vaga, lontana, irta di improbabilità” avrebbe scritto “Ma poi lo scopro. Guardo quella faccia, il buco nella guancia, il buco più grande nella gola, la bocca spaccata e gli occhi opachi in cui fluttua ancora un’ombra di morte. E mi sento insultato”. Il volto trapassato da un colpo di Mauser appartiene a Juan Carlos Livraga, un ragazzo ventiquattrenne che nella notte di giugno in cui i peronisti hanno tentato di riprendere il potere si trovava assieme a conoscenti e amici in una casa del quartiere Florida per ascoltare la radiocronaca di un incontro di pugilato. Finché la polizia ha fatto irruzione, lo ha arrestato e portato via assieme agli altri, trascinandolo in un immondezzaio in cui è stata allestita una sommaria e arraffata fucilazione. Ma un vero miracolo si è compiuto: nessuno sparo lo ha raggiunto e il colpo di grazia sparato a bruciapelo lo ha lasciato in vita. Ancor più straordinario però è che ci sono altri sopravvissuti di quel gruppo portato alla morte senza ragioni. Rodolfo Walsh si getta sulla storia. Ne verrà fuori un libro destinato a fare epoca, finalmente tornato in libreria: Operazione massacro (intr. di A. Leogrande, trad. di E. Rolla, La Nuova Frontiera, pp. 253, euro 12).

Il genere che Walsh sceglie per scrivere il suo capolavoro del resto è nuovo. Nove anni prima di A sangue freddo di Truman Capote, Walsh inventa una forma narrativa per rielaborare la sua inchiesta giornalistica. Ma quel che conta in questo caso, più che il giornalismo narrativo è il giornalismo investigativo in cui si lancia con furia l’argentino. Il prezzo da pagare è la vita così come era stata fino al giorno prima. Walsh conosce i rischi a cui va incontro: sceglie un nuovo nome per nascondersi (Francisco Freyre), si procura una carta d’identità falsa, va a vivere in una baracca nella zona del Tigre, gira sempre con una pistola. Tutto per ricostruire nei minimi particolari una vicenda sconcertante. Per scolpire sulla pagina la vita dei dodici uomini che vengono portati via, increduli, tenuti all’oscuro di ogni cosa, ben prima che la Legge Marziale entri in vigore nella notte del tentativo di golpe peronista.

L’epilogo di Operazione Massacro, nonostante i sette sopravvissuti, racconta la sfiducia completa nei confronti di una giustizia mai arrivata. Ma quella sfiducia è nulla in confronto a ciò che sarebbe venuto in Argentina. Walsh non smise d’impegnarsi. Prima trasferendosi a Cuba, dove fondò assieme a Gabriel García Marquez l’agenzia giornalistica “Prensa Latina”. Poi tornando in patria e lottando in prima persona con il movimento peronista dei Montoneros. La situazione del Paese però continuò a peggiorare. E la svolta drasticamente autoritaria portata dal golpe con cui si insediò la Giunta di Videla nel ’76 segnò un punto di non ritorno. I dodici condannati a morte di Operazione Massacro divennero quasi un sogno mentre migliaia di argentini scomparivano, altre migliaia subivano torture indicibili (alcuni furono scorticati vivi), e la politica economica di Videla portava il Paese a conoscere una povertà inaudita e condizioni di lavoro da schiavismo. Walsh decise di non sottrarsi. Scrisse ogni cosa. La lettera (pubblicata a chiusura di Operazione Massacro) è una sconcertante prova di lucidità, in cui i numeri degli orrori vengono superati da quella che lo scrittore definisce “una crudeltà ancora più grande che punisce milioni di esseri umani con la miseria programmata”. Le ultime righe vibrano di orgoglio e dignità. “Senza speranza di essere ascoltato. Con la certezza di essere perseguitato”. Walsh inviò la lettera per posta. Dopo averne imbucate alcune copie a Piazza de la Constituciòn, un gruppo di militari lo catturò. Era il 25 marzo. Alcuni testimoni hanno raccontato il seguito, nel processo che si è aperto trent’anni più tardi. Ma in quei giorni non si seppe più nulla. La lettera intanto arrivò alle redazioni dei giornali argentini e ai corrispondenti stranieri. Nessuno ebbe il coraggio di renderla pubblica.

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it

Mi sembra molto giusto ricordare Walsh e un libro cheparla di Argentina, un paese dalla storia d’incubo di cui non si parla mai…