Può capitare che la drammaturgia, più estesamente la scrittura, sia in grado di intercettare delle immagini che galleggiano sul fondo della coscienza. Metafore, sistemi di significazione, ologrammi mentali che non vengono messi a fuoco finché non entra in frizione con la realtà. Il compito di un’autrice o di un autore è anche questo, e certe volte questa evocazione, che somiglia fatalmente a una forma tutta semantica di spiritismo, finisce per travalicare gli intenti di chi scrive. È certamente così anche per l’abisso evocato da Tolja Djokovic nel suo lavoro “En abyme”, vincitore del premio autori under 40 della Biennale Teatro lo scorso anno e messo in scena, per la regia di Fabiana Iacozzilli, in questa edizione. Sì, perché il pubblico in sala, volente o nolente, aveva certamente negli occhi e nelle orecchie il racconto ipermediatizzato della tragica fine del Titan, il sommergibile sceso nei fondali dell’Atlantico a caccia dei resti del Titanic e imploso. E ascoltare un testo che parte dal racconto del più spaventoso e profondo degli abissi marini, la Fossa delle Marianne, tirando in ballo James Cameron, che oltre a essere il regista del celebre “Titanic” è anche un esperto di esplorazioni sottomarine, interpellato in quei giorni sulla vicenda del Titan proprio in questa veste, beh… è un cortocircuito non da poco.

Questa coincidenza fortuita, tuttavia, non è alla basa del fascino che il testo di Tolja Djokovic sprigiona a partire dalla grande metafora dell’abisso dell’animo umano, che coincide e si sovrascrive a una minuziosa trattazione dell’abisso reale delle Marianne. Uno toponimo che fornisce spunto anche per il nome della protagonista di questa storia – Marianne, appunto – in un gioco di specchi (o mise en abyme) potenzialmente infinita. L’elemento acquatico, rimando doppio all’isolamento dal rumore di fondo della vita, ma anche ambiente amniotico, femminile, generativo, aggiunge fascino a una storia che fa avanti e indietro nel tempo: Marianne (Francesca Farcomeni) infatti è una donna matura, che racconta il rapporto col suo corpo che ha lasciato che venisse “fottuto, picchiato, spinto, soffocato”; mentre il rapporto di una bambina con la stessa capigliatura (Aurora Occhiuzzi) e suo padre (Oscar De Summa) sembra alludere al passato di lei.

È un testo ambizioso quello di Tolja Djokovic, che attraverso il meccanismo dell’oggettivazione, dei pensieri e delle azioni, che sono sempre “detti” e mai davvero recitati, se non per lo spazio che serve a creare una frizione tra il “freddo” del racconto scientifico e il “caldo” della storia personale, soprattutto nelle ultime battute dello spettacolo. È, insomma, anche nella struttura, un gioco di rimandi che consente a Djokovic di trattare una materia difficile da raccontare: il rapporto dell’essere umano col mondo esterno, il trauma di un lutto, le metamorfosi del corpo, tutti concetti altisonanti che invece trovano collocazione delle crepe grandi e piccole che il tempo deposita sulla nostra pelle, o sotto di essa. Dico che è una materia difficile perché in fondo universale e quindi, fatalmente, raccontata o evocata all’infinito da libri, film, drammaturgie. Trovare nuove parole non è semplice e la metafora dell’abisso, che si fa concreta esplorazione delle oscurità marine – quelle che, secondo gli scienziati, conosciamo meno delle vastità del nostro sistema solare – e allo stesso tempo scandaglio delle oscurità interiori compie, da questo punto di vista, un’operazione riuscita.

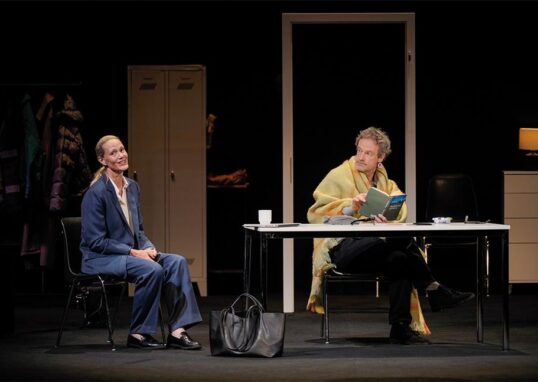

La regia di Fabiana Iacozzilli sceglie di orchestrare con eleganza la frammentazione dei punti di vista, dei flussi del racconto – che innesca il rispecchiamento e lascia che i significati si stratifichino per accostamento, per giunzione. Ne rispetta la geometria. Si affida al video, nella sua versione “di impatto” su uno schermo grande, che riempie la scena, e in quella “retrò”, analogica, di un vecchio televisore con il tubo catodico. Affida il racconto ai microfoni, illuminandone l’oggettivazione (in scena anche Simone Barraco, che interpreta le didascalie, e Evelina Rosselli, che interpreta il documentario); lascia galleggiare tutti questi elementi in uno spazio vuoto, sospeso, ulteriore adesione all’evocazione del testo. E si concede anche un significativo coup de théâtre, allestendo l’imprevisto ingresso in scena di una vasca bianca, ricolma d’acqua che comincia a tracimare, e che così fa finalmente irrompere il “vero” elemento acquatico dopo la sua infinita evocazione, nel testo come nel video.

L’aspetto paradossale di questo dispositivo drammaturgico – ma in fondo il teatro è sempre il territorio dell’umano, del non completamente pianificabile, dello scarto operato dalla visione di chi è in platea – è che l’elemento interiore, quello poetico, che dovrebbe esplodere (e di fatto esplode) nel finale non è altrettanto suggestivo del “freddo” racconto del documentario sull’esplorazione degli abissi, o della descrizione analitica dell’occhio che racconta il rapporto padre-figlia. Dovrebbe a rigore essere quest’ultimo un elemento preparatorio della deflagrazione finale, ma finisce invece per saturare (piacevolmente) l’immaginario. Nonostante ciò il testo di Tolja Djokovic, nel momento in cui riconnette la parabola umana, con il suo carico di dolore, con la cornice più grande di un ambiente che scuote il tradizionale antropocentrismo del pensiero occidentale, opera il suo scarto più interessante. Pur non evocata in modo diretto, climatico, politico, una visione dell’antropocene che sta scuotendo le coscienze quanto le narrazioni sembra, di quando in quando, emergere da questa scrittura.

Già ai tempi di Ballard la fantascienza e la speculative fiction avevano invertito la direzione dello sguardo, dall’outer space a l’inner space, dallo spazio profondo allo spazio interiore, individuando nell’abisso della mente e dell’animo un territorio misterico da sondare, con l’implicita consapevolezza che non è mai possibile farlo completamente. Rovesciando l’abisso dallo spazio ai fondali marini, evocando l’ambiente che ci dà forma più di quanto vogliamo ammettere, “En abyme” ricongiunge questa esplorazione alle grandi inquietudini – cognitive, prima ancora che ambientali – dei nostri tempi.

Chi si affida invece a un meccanismo di flusso è certamente Caterina Balucani, il cui lavoro “Addormentate” è stato presentato in forma di mise en lecture, nello spazio dedicato ai vincitori di quest’anno della Biennale College per autori e autrici under 40. La metafora messa in campo da Balucani, che parte dalla celebre fiaba della bella addormentata – tradizionale europeo rivisitato innumerevoli volte, da Perrault, dai Grimm, da Calvino –, calamita come una forza centripeta tutte le immagini evocate dai cinque performer, che interpretano quattro personaggi senza nome e un didascalista (in scena Vincenzo Crea, Gabriel Montesi, Andrea Palma, Dajana Roncione, Maria Roveran). La moltiplicazione delle “belle addormentate” – tutte vestite uguali, tutte bellissime – lascia intravedere una condizione collettiva, forse generazionale, ma senza che questo porti all’individuazione di personaggi ben determinati: si tratta piuttosto di uno sdoppiamento operato più volte, della rifrazione di uno stesso personaggio – o di una condizione – che, non a caso, parla con le stesse parole, ripete in diversi passaggi le stesse frasi. La metafora del sonno è quindi metafora sociale, di un addormentamento generale che ha a che vedere con una condizione di ridotta lucidità e ridotta possibilità di azione. “Dire dormono tutti è come dire sono tutti svegli cioè se dormono tutti è anche possibile che da un’altra parte si ritroveranno tutti svegli.” Ma è pur vero che è poi la metafora generazionale a farsi strada, a emergere: è la condizione di minorità di chi è obbligato a seguire le prescrizioni di qualcun altro, di chi viene trattenuto artificialmente in una dimensione filiale. “Chi è che deve dormire a comando? Una bambina!”.

È, ovviamente, una dialettica della subalternità che può essere applicata a vari livelli, quello della condizione femminile, come suggerisce il testo, oppure linearmente generazionale, delineata anche dalla scelta della fiaba, o ancora – ma forse è una sovrainterpretazione di chi scrive – a una condizione sociale, tra subalterni ed élite. In fondo, probabilmente, nella volontà dell’autrice non è la ricerca di un messaggio esplicito a prevalere, quanto piuttosto la scelta di far esplodere la metafora centrale del testo in modo imprevisto. Ciò nonostante spesso il testo ripiega volutamente dalla metafora alla condizione individuale, al dolore privato – la ferita alla mano – e a una dimensione individuale che finisce per far collassare i personaggi nella prima di tutte le dimensioni di minorità, quella familiare. “Siamo tutta una famiglia e possiamo dire e fare tutto”.

Per quanto si tratti di una semplice mise en lecture, le scelte registiche di Fabrizio Arcuri riescono a dinamizzare questa oscillazione del testo, restituendola allo spettatore in una chiave corale convincente, dove si intravedono possibili soluzioni sceniche a un testo che è molto legato alla dimensione più astratta e poetica.

Il testo più stratificato tra quelli presentati è “Cenere” di Stefano Fortin, realizzato in mise en lecture da Giorgina Pi. Non tanto per la sua struttura, che come molti testi recenti adotta una tripartizione di storie che si intersecano per accostamento, lasciando sprigionare possibili intrecci e significati ulteriori senza convocarli in scena. È più che altro un sapiente gioco extra-testuale di rimando tra le didascalie – recitate – e il testo propriamente detto. Un gioco che trasforma le scene scarne che si susseguono – una coppia di genitori che parla del figlio (Giampiero Judica e Giulia Weber); una squadra di poliziotti che deve informare due genitori della morte del figlio (Sylvia De Fanti, Francesco La Mantia, Alessandro Riceci); la voce di una “vittima” che snocciola in scena i propri pensieri (Valentino Mannias) – trasforma tutto questo, dicevamo, in qualcosa di più. L’interpolazione tra il pensiero dell’autore e le tre ambientazioni, che scorrono irrelate ma che sembrano tre quadri di una stessa vicenda, è probabilmente l’aspetto più interessante dell’operazione, perché permette a Fortin di distillare una vicenda che ci parla di un conflitto tra padri e figli senza dover cercare l’effetto naturalistico, che finirebbe per soccombere sotto la quotidianità della storia.

È vero, si evoca Genova 2001, si parla di un cadavere, e la voce narrante della scena si presenta come “vittima”: siamo dunque di fronte a un delitto, sia pure sociale, che si è in qualche modo consumato. Ma resta l’impressione che sotto la sapiente evocazione di un linguaggio da true crime si celi in realtà ben altro intento, quello di evocare una condizione di “tutela” sofferta che avvolte il protagonista della storia – il giovane, che è tale anche quando viene evocato “in assenza” – come una prigione da cui non esiste possibilità di uscita. Il figlio è figlio due, tre, quattro volte. È figlio dei padri, è figlio dello Stato, è figlio per età e anche per condizione politica, quella di una generazione repressa nelle piazze e depressa politicamente, apostrofata come choosy, bamboccioni e tutti gli altri epiteti che la classe dirigente ha escogitato per colpevolizzare una generazione che, a rigor di logica, è vittima e non responsabile della stagnazione attuale (“Tu accusi me di tutto ciò di cui sei colpevole” si legge nell’Hagakure, il codice dei samurai). Ogni situazione raccontata o anche solo evocata ribadisce questa condizione di “tutela” che è propria del minore, di chi non può ancora prendere decisioni per sé. Una condizione appunto quotidiana, ma priva di dramma, se non quello represso e vissuto interiormente.

È il continuo contrappunto delle note, delle didascalie, della voce off dell’autore in sostanza, a illuminare le tre scene e a costituire, alla fine, il nocciolo più interessante di questo dispositivo drammaturgico. Note che, per volontà dello stesso Fortin, non sono fisse, ma cambiano di rappresentazione in rappresentazione, tirando dentro momenti storici attuali, piccoli o grandi, che corroborano questo ritratto di stagnazione e di minorità. Nella rappresentazione di Venezia, ad esempio, si evocava la recente dipartita di Silvio Berlusconi – uno dei principali protagonisti politici dell’ultimo trentennio, al governo durante la repressione di Genova e responsabile di molte delle scelte che hanno portato alla situazione attuale – ma anche la figura di Giorgio Ferrara, il direttore dello stabile del Veneto recentemente scomparso, già direttore di grandi kermesse come quella di Spoleto, ritratto in un momento in cui predica all’indirizzo dei giovani artisti, invitati a “uccidere i padri” per prenderne il posto, salvo poi produrre cartelloni teatrali senza un solo giovane in scena.

Pur nella fissità della lettura la regia di Giorgina Pi, tra rispetto delle geometrie del testo e minimalismo elegante esalta e rende fruibile un dispositivo di scrittura intelligente e non scontato, ma non facilissimo da allestire.

Nota: Nella versione precedente dell’articolo, ora corretto, avevo citato anche il video tra gli elementi del “minimalismo elegante” adottato dalla regia di Giorgina Pi. Alludevo a degli schermi dove scorreva il testo in inglese, ma in realtà si trattava di semplici dispositivi per i sottotitoli utilizzati di default dalla Biennale. Nella mia mente devo aver operato un cortocircuito, con un effetto esilarante: il classico misunderstanding dove si confonde l’oggetto quotidiano con l’oggetto d’arte (un po’ come i casi citati da Fumaroli). Esilarante sì, ma indicativo di quanto gli stilemi espressivi e le dinamiche di allestimento oggi, in una scena improntata alla sottrazione, finiscano per somigliarsi e persino confondersi.

*

Lo spaccato di nuova drammaturgia presentato alla Biennale con questi tre appuntamenti comprende approcci molto diversi tra loro, ma accomunati da una ricerca di reinvenzione della drammaturgia. Che si attinga al linguaggio poetico, a quello documentaristico, o agli inserti extra testuali come livelli ulteriori che accompagnano la parola pensata per la scena, il tentativo è comunque quello di mettere in campo una scrittura che convochi con precisione un immaginario, lasciando poi che questo si dilati sulla scena. C’è sicuramente poca fiducia nel testo drammaturgico propriamente inteso, fatto dei classici scambi di battute e di un intreccio di storie, e invece molto ricorso a alcuni stilemi del postdrammatico, divenuti oramai quasi uno standard di questi ultimi decenni. Ma in definitiva i tre lavori presentano una lingua che cerca di convocare in scena, più che personaggi e storie, un discorso, uno stato emotivo, un ragionamento. Lo fanno per fortuna in modo non lezioso, o peggio ancora vago, ma affidandosi piuttosto a un oggetto metaforico – l’abisso, la tutela forzata, la coscienza addormentata – che occupa lo spazio-tempo della scena, e lascia lo spettatore libero – a volte troppo – di immaginare o cogliere le possibili implicazioni di senso che l’immaginario evocato si porta appresso.

C’è però anche un altro punto comune di questi tre giovani autori e autrici, in linea con una tendenza che si rintraccia non solo nella scrittura teatrale ma anche in quella letteraria: la dimensione del sentirsi perennemente figli. Soggetti sotto tutela, in definitiva impossibilitati all’azione. La dinamica familiare è un orizzonte sempre presente, unica vera epica in una società fatta di individui singoli, di emozioni personali, in cui non è più possibile sperimentare altro che una vita basata sulle relazioni primarie. Non ci sono battaglie da intraprendere, avventure da sperimentare, e le cause collettive da abbracciare – come quella evocata di Genova 01 – sono quasi sempre il racconto di un fallimento, appunto “cenere”. È un teatro di braci nascoste, dunque, che canta soprattutto l’impotenza, stretto com’è nella morsa di un presente che sta polarizzando la narrazione in una forbice ristretta, una morsa che va, potremmo dire, dal “catechismo al narcisismo”. E cioè dalla presa di posizione esplicita che predica ai già catechizzati – frutto indigesto di un equivoco profondo sul senso “politico” del teatro – e una rifrazione potenzialmente infinita, e spesso anch’essa indigesta, del racconto del sé.

Nemmeno questi tre lavori sfuggono a questo zeitgeist, anche se denotano un certo grado di consapevolezza nell’affrontare l’orizzonte asfittico del nostro tempo. E, in almeno un caso – quello di Stefano Fortin, in una delle “note” più illuminanti del testo – vengono messi in campo anche piccole strategie di sabotaggio: “io, io, io, personaggi che dicono io, autori che dicono io, telespettatori che dicono io, sezioni commenti sotto i video di YouTube, social media in cui le soluzioni sembrano essere due: o proiettarsi in un’identità digitale o diventare anonimi haters; [… ] anche io, d’altra parte, sto dicendo ‘io’ adesso, sono qui con voi in quanto io e mi chiedo ossessivamente se la prima persona che sto usando sia davvero una prima persona e, sinceramente, non so cosa rispondere, non so se voglio rispondere, non so se questa sia sul serio una prima persona o quali siano i miei desideri, se in realtà non vorrei solo essere capace di scrivere in terza persona raccontando il mondo di fuori […]”.

Chiudo questo articolo con una nota di politica culturale. Progetti come questo della Biennale Teatro – questa è la terza edizione diretta da Ricci Forte – sono sicuramente un’occasione importante per fare un punto sulle scritture per la scena. Il workshop tenuto da Davide Carnevali non è solo un momento formativo per le nuove leve della drammaturgia, ma anche un occasione per conoscersi e confrontarsi tra loro; mentre il fatto che il programma della Biennale si apra ad alcuni esiti, letture, produzioni, rende questo percorso particolarmente fecondo per chi scrive e per chi è interessato a un teatro che racconti nuove storie, o che sia in grado di produrre nuovi discorsi sul mondo. Se cerchiamo davvero nuove parole per il teatro occorre moltiplicare – lo fanno occasioni come queste. In giro ci sono esperienze significative – Hystrio, AnniLuce, Riccione Teatro, Fabulamundi tra gli altri – ma sarebbe le istituzioni più solide, i teatri stabili, i soggetti chiamati a rendere più solido un percorso ricco di energie, ma ancora fragile.

Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.