In molti hanno creduto di poter trovare in Contagion la rappresentazione cinematografica più adeguata del periodo in cui viviamo. Con questo film si va in effetti abbastanza a colpo sicuro, e lo preannuncia già il titolo; la trama poi, incentrata com’è sulla diffusione incontrollata di un’epidemia e sulla ricerca di un vaccino, fa apparire l’indicazione talmente esatta da sfiorare la tautologia. Eppure non risulta del tutto soddisfacente, perché quella di Contagion è un’epidemia “qualsiasi” a cui mancano le specificità della condizione in cui ci troviamo. Il film di Steven Soderbergh con Marion Cotillard e Kate Winslet – che sono sempre tre validi motivi per passare un paio d’ore davanti a uno schermo – insomma, non ci racconta granché sugli effetti dell’impatto travolgente e inaspettato del Covid-19 sulle nostre vite.

Uno dei più evidenti è stato il lockdown: a più di tre miliardi di persone nel mondo è stato chiesto di restare il più possibile dentro le proprie case. Megan Garber, in un articolo pubblicato su The Atlantic, ha suggerito che su questo aspetto avesse piuttosto molto da dirci un vecchio classico come Groundhog Day (Ricomincio da capo). Proprio come Phil Connors, il meteorologo interpretato da Bill Murray che nel film di Harold Ramis si trova misteriosamente intrappolato nel loop temporale della ripetizione identica della stessa giornata, a causa della quarantena abbiamo tutti fatto esperienza di un tempo piatto e vuoto, fatto di mattinate e serate tutte uguali e da riempire con le medesime attività, fino a perdere rapidamente il senso del succedersi dei giorni – un disorientamento sul quale non ha perso l’occasione di ironizzare una vignetta apparsa sul New Yorker. La prima manifestazione di questo fenomeno è stata iniziare a chiedersi se fosse lunedì o venerdì, la seconda rendersi conto di come né la domanda né la risposta avessero ormai tanta importanza.

Attenuata la richiesta di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, la nuova fase di convivenza con il virus ci ha parzialmente riconsegnato a un mondo comunque diverso, dove vige la crudele regola del distanziamento sociale. A tale proposito un ottimo spunto viene da Manuel Betancourt, che su Electric Literature ha proposto Normal People, l’adattamento televisivo prodotto da Hulu dell’omonimo romanzo di Sally Rooney (Persone normali, Einaudi), come una visione perfetta per coloro a cui manca il contatto umano, il toccare e l’essere toccati. La serie non è ancora arrivata in Italia, ma come riporta Rivista Studio piace a tutti e si fa fatica a trovare qualcuno disposto a parlarne male. Nella scrittura di Sally Rooney le azioni, i comportamenti e i movimenti dei personaggi hanno spesso molta più importanza rispetto ai dialoghi, e non sorprende dunque che la trasposizione sullo schermo del suo secondo romanzo sia riuscita così bene: il materiale di partenza era già decisamente incline a farsi interpretare da un attore e un’attrice, fornendo loro non solo battute a cui aggiungere un timbro vocale, ma risate a cui far corrispondere una bocca, sguardi a cui dare occhi, esitazioni e tentennamenti a cui associare un gesto interrotto o mancato, il tutto all’interno di un contesto narrativo che rende ciascuno di questi dettagli ricco di significato.

Il discorso a questo punto si potrebbe ampliare e, tornando al grande schermo, comprendere l’opera di Adbellatif Kechiche, un regista che specialmente in Cous Cous e nei primi due film finora usciti della sua trilogia autobiografica Mektoub: My Love ha dimostrato di essere un maestro di quello che potrebbe adesso essere malamente definito, seguendo l’improvvisa popolarità di certi termini, un cinema dell’assembramento. Forse nessuno come lui ha saputo mettere in scena balli e pasti, trovando un insperato equilibrio tra la leggibilità delle sequenze e delle singole inquadrature e la possibilità per lo spettatore di perdersi all’interno delle stesse, di essere trascinato nel caos e nel vortice delle immagini. A far più male, nel rivedere quelle scene, non è tanto il saperle – temporaneamente – non più possibili, quanto realizzare il fatto che siamo già al punto in cui quel tipo di situazione mette subito in allarme: vediamo quei personaggi divertirsi nel loro mondo con la consapevolezza totalmente assurda che nel nostro, invece, starebbero letteralmente rischiando la vita come in un Mission: Impossible.

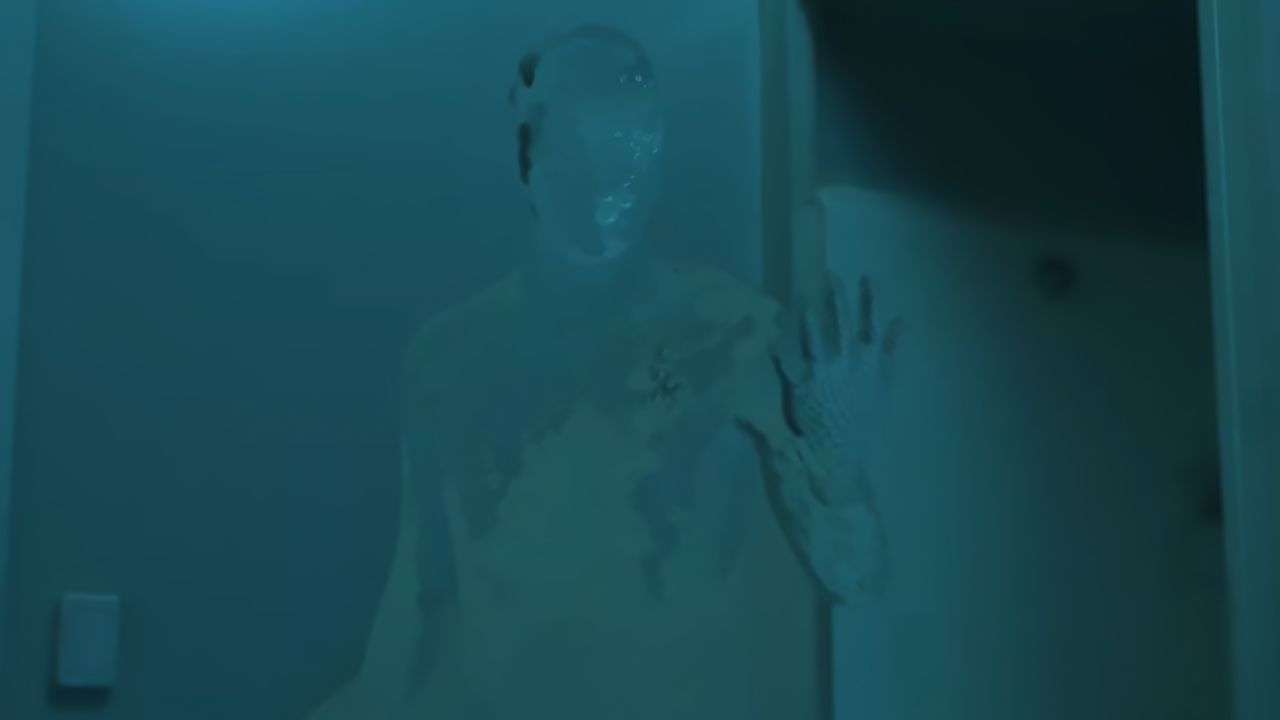

Il mutamento più rilevante è forse dunque a livello di percezione – mutamento che diremmo essere sotto i nostri occhi, mentre in realtà proprio il non esserlo lo caratterizza – e un altro film che potrebbe dirci molto allora è The Invisible Man (L’uomo invisibile) di Leigh Whannell, il recente remake di un classico del cinema horror. Accolto come una metafora abbastanza scontata delle relazioni tossiche e della persecuzione da parte degli stalker, potrebbe d’un tratto rivelarsi una rappresentazione più generale dell’invisibilità di una minaccia. In effetti non c’è nulla da osservare in una pandemia: non ci sono centrali nucleari distrutte da un’esplosione come a Černobyl’ o colpite da uno tsunami come a Fukushima, non ci sono edifici sventrati dai bombardamenti di una guerra spesso e a sproposito evocata: il mondo è perfettamente uguale a prima, ma solo in apparenza. Sono invece i nuovi oggetti osservabili ovunque – le mascherine, i guanti, i bollini segnaposto – a ricordarci in ogni istante quanto sia attuale l’inquietudine con cui nel film Elisabeth Moss guarda una stanza vuota: qualsiasi spazio potrebbe contenere un pericolo, oppure no; e nel frattempo perdono consistenza e si fanno più astratti gli spot pubblicitari e persino i nostri sogni – curiosa associazione – come si legge rispettivamente su Doppiozero e Internazionale.

A ben vedere è proprio questa invisibilità, unita alle differenze di percezione – che per definizione è soggettiva – a generare tutte quelle situazioni di sostanziale incomunicabilità tra persone infuriate perché vedono troppa gente in giro e persone altrettanto infuriate per il clima di delazione e sorveglianza diffuse. Per superare l’impasse si dovrebbe convergere su un’opinione concorde e comune su cosa ci sia precisamente là fuori. Come segnala Polygon, è esattamente quello che provano a fare i personaggi di 10 Cloverfield Lane di Dan Trachtenberg, atipico e claustrofobico sequel di Cloverfield: il film dura 103 minuti ma per 80 abbondanti John Goodman, Mary Elizabeth Winstead e John Gallagher Jr. non usciranno mai dal bunker in cui si trovano rinchiusi, limitandosi invece ad ammazzare il tempo e a scontrarsi sul sussistere o meno di una minaccia mortale all’esterno.

In realtà però l’impressione è che, a prescindere da quale sia il reale livello di pericolo, il ripristino di una qualsiasi normalità, fosse pure una “nuova normalità”, sia destinato a restare ancora un miraggio. Potremmo pure decidere, in accordo con Blaise Pascal, di non saper più starcene tranquilli in una stanza, ma uscendo rischiamo di accorgerci – dando alla dicotomia cara a René Descartes un po’ più di credito di quel che merita – di non riuscire a riportare la mente all’aperto con la stessa leggerezza con cui vi riportiamo i nostri corpi. Diventa più difficile del previsto, causa insofferenza, non appare la riconquista in cui speravamo il ritorno alla vita negli spazi pubblici, perché mancano la naturalezza e la completezza di prima; e quando si rivela problematico sentire proprio uno spazio, quello è il momento di tornare sulle pagine di Espèces d’espaces (Specie di Spazi, Bollati Boringhieri), in cui Georges Perec scrive: “vivere, è passare da uno spazio all’altro, cercando il più possibile di non farsi troppo male” – un proposito che la pandemia sta trasformando in un’idea fissa. È proprio a partire da questo testo che il Festival Internazionale del Cinema di Salonicco ha invitato autori di tutto il mondo a girare un breve cortometraggio sulla quarantena. I contributi arrivati sono quindici al momento, e si trovano raccolti in due video disponibili su YouTube: SPACES #1 e SPACES #2.

Gilles Nicoli è nato a Roma sette giorni prima che Julio Cortázar morisse a Parigi. Scrive soprattutto di libri, cinema e videogiochi.