“Vorrei opporre alla guerra queste miniature, questi piccoli frammenti, alla ricerca di una voce”: la voce è quella nitida e insieme visionaria di Katia Petrowskaja che nella postfazione a La foto mi guardava, appena pubblicato da Adelphi, nell’elegante traduzione di Ada Vigliani, spiega il contesto in cui è nato il libro, offrendocene nel contempo un’importante chiave di lettura. “Io, in ogni caso, alla guerra, ci penso sempre” aveva già dichiarato, a scanso di equivoci, la scrittrice ucraina nelle prime pagine di Forse Esther, romanzo con cui nel 2016 vinse lo Strega europeo: “la sua guerra divenne la mia”, scrive Petrowskaja riferendosi alla propria madre, “e a un certo punto non mi fu più possibile distinguere la sua guerra dai miei sogni e lasciar riposare i suoi ricordi nei ripiani della mia memoria”.

Quando il romanzo, ambientato negli anni della seconda guerra mondiale, uscì – nel 2014 – la Russia stava occupando la Crimea, luogo perduto dell’infanzia della scrittrice; dello stesso anno è anche il testo di apertura de La foto mi guardava che prende le mosse dalla foto di un minatore del Donbass in primo piano con il volto annerito dal carbone e annebbiato dal fumo della sigaretta che tiene tra le labbra. In quest’ultimo libro sono ottanta le occorrenze della parola guerra e cinquantasette le miniature che lo compongono: brevi testi, piccoli frammenti, ognuno dei quali è costruito intorno a una fotografia.

Non sono tutte foto di guerra, però, quelle che vediamo, anzi: insieme alla foto del minatore, di Kiev bombardata nel 1943, di Praga durante l’invasione delle truppe del Patto di Varsavia si mescolano le foto di una nuvola, di un unicorno che sbuca dalla vegetazione, di una babuška che vola, della prima pagina manoscritta del Processo di Kafka. A scattarle sono celebri fotografi quali Josef Koudelka, Robert Capa, Francesca Woodman, ma anche e soprattutto fotografi meno conosciuti o addirittura ignoti, autori delle foto che la scrittrice ha trova to in un mercatino delle pulci o nei suoi stessi album di famiglia, come quella che sul retro riporta la scritta “la nostra cara Mira va a scuola”.

È il 1930 e una bambina, con un sorriso stampato sulle labbra, cammina per strada con un cartoccio pieno di caramelle e cioccolatini: che cosa c’è infatti di più bello che andare a scuola con una specie di cornucopia piena di dolciumi? Mira è l’ultima parente polacca della scrittrice, vissuta, e sopravvissuta ai campi di concentramento, fino a novantacinque anni; allora frequentava una scuola tedesca e il tedesco era la sua lingua madre ma ciononostante da quella scuola verrà espulsa nel 1935. Nel ghetto il padre le affiderà novanta fotografie e alcuni documenti dicendole di salvarli: Mira incollerà l’intera collezione sul fondo di una gavetta di latta che diventerà la sua pentola magica, da cui non si separerà mai, nemmeno quando nuda e brutalmente rasata farà la doccia ad Auschwitz.

Quando guardiamo questa foto, osserva Petrowskaja, non vediamo solo una bambina sopravvissuta al ghetto di Varsavia e ai campi di concentramento, ma anche una foto che l’ha accompagnata: “si potrebbe pensare che non sia stata Mira a salvare la gavetta, ma la gavetta a salvare Mira”. Le fotografie infatti salvano, e se questa foto che ritrae la piccola Mira testimonia ciò che lei è stata ma anche ciò che non sarà più, le altre foto di famiglia, avendo lei perso tutti i parenti tranne il padre, costituiscono l’unica prova della loro esistenza.

Tra le tante domande che sorgono sfogliando il libro ci si chiede che cosa abbia spinto Petrowskaja a scegliere di scrivere intorno a delle foto e perché proprio quelle foto. Di fronte alla “inflazione delle immagini”, la scrittrice ha sentito il bisogno di fermarsi e soffermarsi seguendo un processo che lei stessa ha definito “lento e un po’ antiquato” – aggiungerei quasi anacronistico – una forma di resistenza alla violenza e all’orrore che hanno segnato il Novecento, e più in generale all’oblio. In un’intervista, pubblicata sulla rivista online Maremosso, in occasione dell’incontro con la scrittrice al Salone di Torino, Petrowskaja ha dichiarato che con i suoi testi replica il processo di sviluppo e stampa che caratterizzava la fotografia analogica: “per sviluppare una pellicola, si ha bisogno di tempo, di un ambiente estraneo e di una camera oscura”. Ciò non stupisce: La foto mi guardava può infatti considerarsi un canto d’amore nei confronti dell’analogico: arrestare il flusso continuo delle immagini – il digitale – è fondamentale per ritornare a percepire l’immagine come traccia a sé stante: “Ogni foto è un frammento di un mondo strappato al tempo e allo spazio. Possiamo vedere solo questo frammento, che cerca di presentarsi come l’intero mondo o come sua parte rappresentativa – se non come metafora, almeno come pars pro toto.”

Attraverso l’ecfrasi, descrivendo cioè a parole ciò che si vede, la scrittrice trasforma l’immagine: in questo senso La foto mi guardava è un libro di metamorfosi. Basta un piccolo dettaglio per far scattare una catena di associazioni: il come diventa un ponte, non solo per creare similitudini ma anche per mettere in relazione le immagini del nostro archivio visivo, verbale sonoro, attingendo al cinema, alla pittura, alla letteratura, alla musica, come in un film di Tarkovskij, come gli angeli nel Cielo sopra Berlino, come nei Racconti della Kolyma di Varlam Šalamov, come la Primavera di Botticelli, come in Rubens, come nella musica di Bach – per citare solo alcuni dei numerosi rimandi presenti nel testo.

Per quanto riguarda la scelta delle foto, a guidare Petrowskaja è chiaramente il punctum e non lo studium, l’ordine del to love, e non del to like. È lei stessa a riprendere esplicitamente la nota distinzione barthesiana nella foto della babuška in cielo: “Se avessimo cercato il punctum di Barthes, l’avremmo trovato nella borsetta scintillante o nelle ginocchia nude oppure nel vuoto tutt’attorno a lei?” Nel testo che accompagna la foto del minatore, il cui incipit dà il titolo al libro, Petrowskaja racconta che lo sguardo del minatore l’ha perseguitata per mesi fino ad obbligarla a scriverne; come direbbe Roland Barthes: lo sguardo del minatore è la freccia che la trafigge.

La medesima cosa le è capitata di fronte alla foto di un cavallo che lei stessa ha scattato, questa volta con il telefonino, e che in foto si è trasformato in un vero e proprio unicorno: “Il cavallo ci guardava, quasi fossimo anche noi esseri leggendari e quindi degni di essere guardati da un animale come lui – un momento perturbante, quasi non fosse chiaro chi sognasse chi”.

Ne Le orecchie di Kafka, testo che accompagna un bellissimo scatto di Kouldelka, il punctum sono le orecchie appuntite e leggermente a sventola del signore anziano ritratto; ma sono state le orecchie ad avere innescato una serie di associazioni con lo scrittore ceco? o semplicemente il fatto che la foto ritrae la città di Praga dove lo scrittore è nato? oppure il fatto che Josef Kouldeka abbia le stesse iniziali di Josef K., protagonista del Processo? O tutte le tre cose insieme? Le ecfrasi di Petrowskaja creano continuamente dei cortocircuiti, in cui se da una parte l’immagine resiste non rivelando il proprio segreto, dall’altra un piccolo particolare si trasforma in presagio, chiaroveggenza: “I suoi occhi spalancati assomigliano alle finestre scure dietro di lui. Guardavo le sue orecchie e mi veniva da pensare alle orecchie da ragazzo di Kafka. Quella scontrosità un po’ spettrale scomparve subito. Restò una figura quasi trascendente, un vecchio, l’eterna civetta. Avevo l’impressione che sarebbe rimasto lì anche se le case alle sue spalle fossero crollate.”

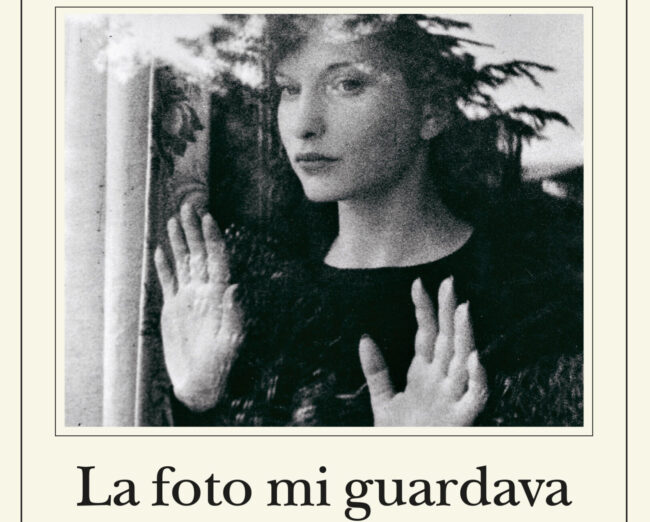

A legarci a una foto piuttosto che un’altra è anche la possibilità di riconoscersi, e riconoscere va spesso al di là della somiglianza. È quello che succede alla scrittrice di fronte a una foto sfocata in bianco e nero che ritrae una strada di campagna georgiana, in cui si stagliano una bambina e un cane: “la mia infanzia” scrive Petrowskaja “aveva caratteristiche totalmente diverse, eppure non riesco a separarmi da questa bambina, come se io fossi lei.” Rivedersi è anche il titolo del testo che accompagna una foto di Francesca Woodman: “fu come aver incontrato un conoscente” è la sensazione che la scrittrice prova quando rivede la foto in un’esposizione. Dal vivo, tra l’altro, le foto di Woodman sono inaspettatamente piccole di dimensioni, per cui per guardarle bisogna avvicinarsi, caderci dentro.

Ne La foto mi guardava oltre a mescolare la Storia alle storie e viceversa, a intrecciare magnificamente parole e dettagli visivi, Petrowskaja riflette sul ruolo della fotografia, e più in generale dell’immagine, scandagliando il confine tra ciò che vediamo e non vediamo, tra il visibile e l’invisibile. Questa riflessione è particolarmente evidente nella scelta di una foto dell’artista francese Sophie Calle: il volto di un bambino cieco in primo piano con accanto una pagina bianca.

La foto fa parte del progetto, diventato libro, dal titolo Les Aveugles (in inglese The Blind) in cui Calle ha chiesto a diverse persone cieche dalla nascita come si immaginavano la bellezza e nello stesso momento le ha fotografate: nella pagina di sinistra del libro di Calle c’è il primo piano, in quella di destra il breve testo in cui ciascuno parla della bellezza, e a seguire le immagini evocate (per il bambino, per esempio, la bellezza è rappresentata dalla propria madre, un montone e Alain Delon) e infine una pagina bianca, vuota. In realtà è solo apparentemente bianca e vuota, perché se la tocchiamo possiamo percepire la superficie in rilievo: “Quando provai a tastare la scrittura per ciechi ebbi di nuovo un sussulto, come se cieca fossi io che non riesco a vedere questa scrittura. La bellezza è qualcosa che vediamo – o piuttosto l’invisibile che le sta dietro?” si domanda Petrowskaja.

Le foto ci guardano, ci interrogano, ci salvano, ci rispecchiano, ci spostano altrove, e pure ci mettono di fronte a ciò che non sappiamo e che non siamo capaci di vedere, o non vogliamo vedere, come il minatore del Donbass: “Il minatore è nero, e i suoi occhi sono bianchi, ma lui non è cieco, cieca sono io, nella mia insipienza, nella mia ignoranza riguardo a questa regione, riguardo a questi uomini. Ciò che sapevo era in bianco e nero, mentre quella foto era a colori, da quella foto mi guardava la mia stessa cecità, la mia stessa impotenza.”

__________________________

Lisa Bentini si è laureata in Letteratura Contemporanea a Bologna. Docente di Lettere nella scuola dal 2006 è intervenuta in seminari e pubblicazioni su romanzo, poesia e teatro. Scrive inoltre sulle pagine culturali del Manifesto, sulla rivista on line Limina e sul Blog della casa editrice Topipittori.

Lisa Bentini si è laureata in Letteratura Contemporanea a Bologna. Docente di Lettere nella scuola dal 2006 è intervenuta in seminari e pubblicazioni su romanzo, poesia e teatro. Scrive inoltre sulle pagine culturali del Manifesto, sulla rivista on line Limina e sul Blog della casa editrice Topipittori.