foto di Tony Rappa

Con “La valigia dell’autore” proviamo a creare un racconto e una mappatura della scrittura per il teatro in italia. Drammaturghe e drammaturghi italiani di questo primo quarto di XXI secolo si raccontano, riflettendo attorno al metodo, agli incontri essenziali, all’immaginario che hanno plasmato sul palcoscenico (G.G.).

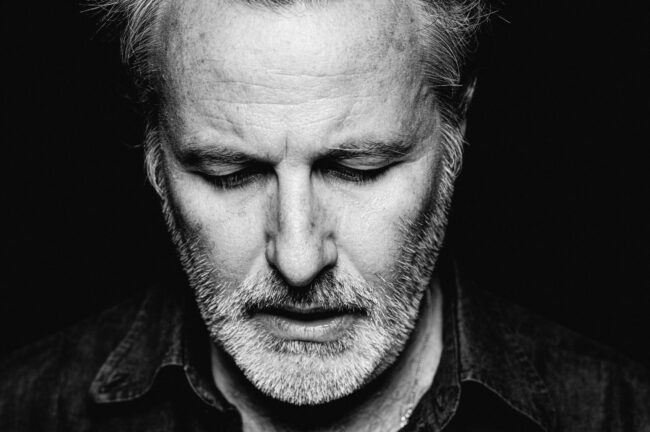

Puntata n°6 – Sedici domande a Davide Enia, scrittore, drammaturgo e interprete dei suoi monologhi con cui ha reinventato in modo personalissimo la tradizione del racconto teatrale. I suoi testi per il teatro sono stati pubblicati prima UbuLibri (Italia-Brasile 3 a 2, maggio’43, Scanna) per poi essere inclusi nei tipi di Sellerio, che pubblica la sua

intera, incluso l’ultimo lavoro teatrale Autoritratto.

Dove nasce la prima scintilla della tua scrittura teatrale, l’idea di partenza e l’incipit: in sala o sulla scrivania?

La scintilla della scrittura ha la stessa sostanza del desiderio. A un certo punto, esattamente come fosse un baluginìo di luce germogliato in uno spazio scuro, qualcosa attira la mia curiosità. Questo qualcosa è l’intuizione sorgiva che sta alla base dell’idea di partenza. Di solito è un frammento narrativo – un ricordo, una frase ascoltata, un episodio fino ad allora sconosciuto, un trauma finalmente slatentizzato – che mi porta a pensare “Mi piacerebbe conoscere approfondire studiare ascoltare raccontare questa storia”. Per esempio, io figlio delle partite di calcio in mezzo alla strada, un giorno dissi che mi sarebbe piaciuto raccontare Italia-Brasile 3 a 2 perché sarebbe stato un lavoro che avrei visto con piacere. L’apparizione di questo scintillìo può accadere ovunque: mentre cammino per strada, nuotando a mare, cucinando il pesce, osservando lo sport, ascoltando un discorso, entrando in una chiesa o in un museo. Qualcosa mi attrae, e quindi inizio a desiderarla, la testa si attiva, inizia a moltiplicare domande, vuole saperne di più. Questo qualcosa è lo spiraglio che lascia intravedere un paesaggio sterminato in cui si intarsiano i percorsi che costruiscono il labirinto delle possibilità. Dal momento in cui sboccia questo desiderio alla stesura vera e propria di un testo trascorrono anni, in cui i miei neuroni lavorano, scartano, tessono, si sintonizzano, propongono, finché non arriva una precisa contingenza – solitamente le spese e le bollette da pagare – che mi obbliga a scrivere qualcosa di nuovo. Così, inizio ad approfondire per davvero quel richiamo del passato, affidandomi ciecamente al mio intuito. Alla fine, il percorso da compiersi è proprio quello di ogni desiderio: accorciare la distanza tra me e la stella che ha prodotto la luce che è stata faro, sollecitazione, oggetto da corteggiare, storia da approfondire, nuova ossessione da abbracciare.

L’incipit vero e proprio, invece, non può prescindere da uno sguardo, non importa se ancora monco, sull’intera impalcatura della storia ed è una precisa scelta che matura soltanto quando l’intelaiatura narrativa si sta profilando in un abbozzo di forma abbastanza delineato. Avendo una concezione musicale della scrittura – per me un testo è un’unica sinfonia, con andamenti che si devono equilibrare, temi che tornano, compattezza stilistica – l’inizio dell’opera avrà sempre a che fare con il suono e con l’introduzione a una precisa presa di posizione, lirica, armonica e simbolica, sul mondo.

Come funziona la parte di scrittura in solitaria? Dove scrivi? Quante ore al giorno? Hai una routine?

Partiamo da una doverosa premessa: quando decido di scrivere ho già chiaro quale sarà il linguaggio da usare, se quello del teatro o quello del romanzo. Si tratta quindi di organizzare il processo di scrittura secondo le potenzialità, le coordinate e le peculiarità che il linguaggio di riferimento possiede. Nella scrittura per la scena, la parola deve aprire ad altre possibilità: la scrittura di chi interpreta, quella del regista, quella delle luci, quella delle musiche. Il testo scritto per il teatro è un gradino che serve al raggiungimento della meta, che per me corrisponde al momento della messa in scena.

Scrivere un romanzo sembra essere un atto solitario, la pagina, o lo schermo, una sedia, un tavolo, e via, ma è una finta. Non c’è mai davvero solitudine quando scrivo, i nervi e i sensi sono spalancati per ascoltare i fantasmi e tutta quella moltitudine delle assenze che da sempre mi accompagna e continua a tornare nelle parole scritte. Questa medesima compagnia delle assenze accade anche nella scrittura per il teatro, anche per la forma che per pura comodità chiamerò monologica. In questo caso, a differenza del romanzo, scrivo in presa diretta, inizio cioè letteralmente a raccontare e ad agire, talvolta a cantare, sempre gesticolando, come se fossi già in scena, consapevole della possibile futura disposizione del pubblico, cercando di costruire al contempo sia il testo che l’architettura dello spazio e dei movimenti da compiere in esso.

Quando scrivo un testo per un solo interprete si tratta di lavorare con la scrittura orale, e questo avviene in tempo reale. Prova dopo prova, ripetizione dopo ripetizione, il testo progressivamente va scolpendosi, fino alla sua forma finale. Prima lo imparo a memoria, poi lo scrivo al computer. Durante questo processo le parole si selezionano, anche in base alle posizioni assunte dal mio corpo durante il racconto, e iniziano a essere sempre le stesse, come i gesti che le accompagnano. Il testo, quindi, affiora direttamente nominandolo, durante le prove, mentre cammino per strada, quando lo racconto a me stesso, quando telefono a qualcuno e condivido un frammento che mi ha particolarmente colpito. Gran parte di Autoritratto l’ho scritto letteralmente camminando per le strade del quartiere romano di Tor Pignattara, dove abitavo nei mesi di inizio 2024. Alla fine, è il modo più antico che esiste per scrivere: bloccare qualcosa nella memoria del corpo, tramandarlo oralmente. È un’operazione di archeologia del racconto. Il risultato di questa mia pratica di scrittura per la scena è l’immediato confinamento volontario del lavoro dentro il perimetro del rituale. Per me, sia la scrittura che la sua rappresentazione sono momenti di un rito.

Durante i mesi della scrittura, nel caso di Autoritratto sono stati nove, nel caso dei romanzi diventano anni, scrivo incessantemente il testo, la testa non smette mai di pensare alle parole, agli intarsi, alle possibilità. È questo un tratto evidente di un’ossessione compulsione. Cerco di dedicare le ore migliori della giornata alla scrittura. Quando scrivo un romanzo, generalmente scrivo molto presto, tra le sette e le nove del mattino. Quando lavoro a uno spettacolo, provo la mattina. Il resto della giornata è una riscrittura inesausta di quello che si è intuito o si è fallito nelle prime ore del lavoro. La notte, invece, serve a far lavorare l’inconscio. La routine è quindi tanto presente quanto necessaria: aiuta le parole a selezionarsi, permette al corpo di apprendere la meccanica dei gesti e allo sguardo di abbandonare il prima possibile i pensieri parassiti, consentendo alle assenze di confermarsi come presenza vitale e continua. Come ogni routine, è parte della ritualità anch’essa.

Come funziona la revisione dei tuoi testi? Sono influenzati dal lavoro in sala? Riscrivi scene che vengono provate?

I testi continuo a limarli fino a qualche giorno prima del debutto. Non sono mai mutamenti strutturali, cambio un paio di aggettivi, sottraggo sillabe, inverto un paio di termini. Questa operazione riguarda l’intera mappa dei segni della scena, le parole e i suoni, le posizioni nello spazio e il puntamento delle luci. Durante le repliche, possono esserci altri minimi aggiustamenti, figli di una maggiorata comprensione di ciò che accade durante la rappresentazione. Ma, di base, non esiste distinzione tra il palco, la sala prova e un altrove, la scrittura avviene sia nello spazio mentale che dà origine al testo, sia nel corpo in cui il verbo diventa carne, sia in una dimensione inconoscibile e misteriosa che ognuno può chiamare come meglio crede. Inscrivere questo processo di scrittura in una logica rituale serve proprio a questo: ridare vita all’inesprimibile, volta per volta, fiato dopo fiato. Come se, durante lo spettacolo, il testo venisse scritto per la prima e ultima volta. Generalmente, dal momento del debutto, i miei testi sono rimasti invariati.

Carta o computer? Che differenza c’è per te? Il mezzo influenza la scrittura?

Sono lievemente disprassico, non solo ho una grafia pessima, è proprio l’atto dello scrivere a penna che mi risulta difficile. È uno dei motivi per cui, istintivamente, ho allenato la memoria. Al liceo scrivevo i temi direttamente in bella pur di non ricopiarli, nella prima ora non toccavo la penna, mi componevo l’intero tema in testa e poi, usando la memoria, lo travasavo direttamente sulla pagina. Il computer per me è stata una benedizione: mi permette di bloccare le parole, soprattutto per la narrativa, con una velocità che mai avrei raggiunto con la scrittura a mano.

Il mezzo influenza decisamente la scrittura: il computer offre una pagina bianca infinita, che permette una cancellazione anch’essa infinita. I limiti fisici obbligano a una relazione differente con la scrittura: ogni parola poggiata con l’inchiostro sulla pagina è, forse inconsapevolmente, più meditata. È come quando si scattavano le foto in analogico con il rullino: ogni foto aveva un costo reale, era un investimento, un atto di fede, una presa di posizione precisa, perché il rullino ha un limite fisico preciso. Parte della bulimia narrativa del contemporaneo è figlia di questa pagina infinita offerta dallo schermo del computer. In teatro, alla fine sono soltanto i punti che delimitano il segmento del testo: il desiderio, o la commissione iniziale, e il giorno del debutto o della consegna. Avere questi limiti, come nel caso del rullino, fa bene alla scrittura, perché obbliga allo scarto necessario e alla responsabilità della scelta.

Hai dei rituali per la tua scrittura? Scaramanzie?

Ho un metodo: scrivo presto, continuo a pensare alla scrittura finché non è del tutto finita. Nessuna scaramanzia, solo lavoro. Quando scrivo direttamente in prova, iniziando a costruire la partitura testuale e fisica, provo e riprovo la scena, a volte già con le prime idee di musica eseguita dal vivo e con le prime armonie dei canti, poi ricomincio daccapo, ancora e ancora, mettendo in atto quel processo di autoselezione delle parole e dei gesti, che principieranno a ripetersi, a prendere forma, a definirsi, a inscriversi nella carne e nei nervi. Di base, mi aiuta la capacità che ho di guardarmi dall’esterno, come se ci fosse un terzo occhio in grado di osservarmi, e quindi di ricordare ciò che accade nell’improvvisazione, per poi ripeterlo, calibrandolo, approfondendolo. Nel caso in cui parte del testo nasce dall’incontro con una persona, se possibile registro la conversazione, e cerco di restituire sulla scena i modi e i tempi con cui le parole mi sono state consegnate. Ma, prima di renderlo parte organica del testo, sottopongo alla persona interessata l’intero brano scritto che la riguarda, per avere una sua approvazione necessaria e per permettere tagli o eventuali correzioni.

Qual è il testo teatrale che nella tua carriera ha rappresentato il momento di svolta? E perché?

Italia-Brasile 3 a 2, il mio primo lavoro davvero compiuto. Il perché è semplice: è il testo con cui ho iniziato a vivere di questo mestiere, il primo a essere pubblicato, dalla Ubulibri diretta da Franco Quadri, il primo a essere tradotto e rappresentato da altre compagnie all’estero. Tra di noi, nel gergo del quotidiano, lo chiamavamo “il pane”, perché è lo spettacolo che, grazie a una tournée sterminata, ci ha fatto mangiare. Anche per questo, ma non solo per questo, il Santissimo Paolo Rossi, nostro signore delle triplette, è diventato l’angelo custode dei miei lavori.

A quale dei tuoi testi sei più affezionata? E perché?

Il lavoro che non ho mai smesso di portare in scena fin dal suo debutto è maggio ’43 (ci sono stati tanti anni in cui avevo praticamente chiuso con il teatro, tra I capitoli dell’infanzia, 2007, e L’abisso, 2018, c’è un precipizio di undici anni in cui una parte di me non ha più voluto fare teatro, maggio ’43 è stata l’unica eccezione, di tanto in tanto andava in scena). È un testo che ha già dentro di sé la logica e la struttura del romanzo, cui approderò soltanto anni dopo, ed è il primo lavoro con cui ho avvertito con forza la presenza degli assenti, quando sono in scena.

Quale dei tuoi lavori è stato il più difficile? E perché?

L’abisso, che segna il mio ritorno al teatro e che trasforma, una volta e per sempre, il momento della rappresentazione in un atto performativo, in cui tutta la parte emotiva viene rivivificata, sollecitata, portata ai confini dei propri limiti. È, anche questa scelta, legata a doppio filo sia alla logica del rituale che all’urgenza della scrittura: per raccontare il presente nel momento della crisi la parola deve farsi carne e il corpo in scena deve lasciarsi trapassare dagli stati emotivi che animano il testo, senza soccombere a essi. Per questo, proprio con L’abisso ho ripreso ad allenarmi, per evitare di singhiozzare io per primo in scena, per riuscire a suturare in tempo le ferite che si riaprono durante ogni singola rappresentazione. A L’abisso è legata una delle due o tre repliche più importanti del mio percorso: quando l’abbiamo messo in scena a Lampedusa, al santuario della Madonna di Porto Salvo, un nome stupendo per l’unica direzione possibile, quella in cui ci si prende cura dell’umanità tutta. Il nostro pubblico erano principalmente le persone che avevo incontrato negli anni precedenti, quando cercavo materiali e tornavo sull’isola ogni tre settimane per provare a capire cosa stesse accadendo davvero tra noi e ciò che sta oltre il Mediterraneo.

Mettere in scena L’abisso lì, a Lampedusa, davanti a quel pubblico mi ha fatto comprendere appieno il senso del teatro: una comunità che si ritrova assieme nel momento della crisi e che prova a dotarsi di una prospettiva. Le parole che compongono il testo de L’abisso, prima scritte per la pagina nel romanzo Appunti per un naufragio, poi rinominate ex novo per la scena, erano esattamente le parole delle persone che stavano di fronte a me, i lacerti delle storie raccontate erano le loro storie, la geografia narrata era quella che si stagliava attorno a noi, i corpi nominati erano i loro corpi e quelli delle persone che molte e molti di loro avevano salvato in mare o avevano visto senza più vita. Il mio lavoro da autore è stato quello del sarto, cucire assieme queste stoffe, dare a loro una forma. La verità è sempre innominabile, per questo necessita della mediazione artistica per apparire. Quella replica, 4 ottobre 2019, mi ha fatto capire quanto io per primo sono uno strumento dentro il misterioso meccanismo di quel dispositivo che chiamiamo teatro.

La tua scrittura e il tuo metodo sono cambiati nel tempo? Come?

Non sono cambiati, si sono affinati. Nella pratica, significa che sono diventato più veloce nel correggere gli errori, che sono quasi sempre figli della mancata fiducia nelle intuizioni, e nel comprendere in anticipo quando il sentiero ipotizzato è una strada che non spunta.

Cos’è per te oggi la drammaturgia? Di cosa deve occuparsi? Cosa la distingue dalla letteratura e dalla scrittura per il cinema?

La drammaturgia è al tempo stesso qualcosa di assoluto, che si posiziona al di là del tempo, e qualcosa di circostanziato, che del tempo diventa la cifra di angosce e speranze. Come detto prima, la drammaturgia è quella peculiare scrittura che permette, a partire da se stessa, il compiersi di altre scritture, quella attoriale, quella registica, quella musicale, quella delle scene. Quello che distingue il teatro e la sua drammaturgia dagli altri linguaggi citati, letteratura e cinema, è la vitale e necessaria dimensione di accadimento dal vivo, e quindi la comune partecipazione al mistero, in chi interpreta e in chi assiste. Quando si dà teatro, quando appare il mistero, o il sacro, o l’inesprimibile, vibrano assieme le carni, i nervi, i muscoli, i fiati e tutte quelle parti immateriali che ci appartengono. Questo, nel linguaggio teatro, accade solo con il suo darsi dal vivo. La dimensione spettacolare è possibile perché esiste un pubblico che decide di partecipare al rituale: un certo numero di persone porta il proprio corpo, elemento politico per eccellenza del contemporaneo, in un dato luogo per (provare a) vivere un’esperienza nella duplice forma di percorso intimo e condivisione comunitaria. L’elemento dirimente di un testo è la riconoscibilità di una voce e di una visione del mondo, oltre alla capacità delle parole usate di incidere sull’immaginario e di scavare sia a livello intimo che collettivo. Credo che la drammaturgia debba occuparsi di quello che chi scrive riesce a sentire: ferite, sogni, miserie, splendori. Non esiste una regola, non esiste un’unica strada, giunto a questo punto mi abbandono al mistero che permette al desiderio di nascere, palpitare, lottare per realizzarsi. Di certo, la cultura sarà sempre contro il potere e finché esisterà l’ingiustizia sociale e non ci saranno i diritti garantiti per tutte e tutti, la cultura troverà nuovi e sorprendenti percorsi per scagliarsi contro il potere, i suoi abusi e i suoi pessimi servi.

Quali sono i testi teatrali di “maestri” che ti hanno influenzato o che hai amato di più?

Non sono stato influenzato tanto dai testi teatrali ma da altro: il Cinico Tv di Ciprì e Maresco, i fumetti scritti da Alan Moore, il Canzoniere di Giovanna Marini, l’opera di Roberto Calasso e quella di Svetlana Aleksievic.

Quali sono gli spettacoli importanti della tua vita di spettatore?

Seguendo un ordine cronologico delle mie visioni personali, partirei con i Tre studi per una crocifissione di Danio Manfredini, per l’importanza della scrittura dei silenzi e per lo splendore della prova attoriale. Kohlhaas di Marco Baliani mi ha svelato come sia possibile costruire un immaginario usando il vuoto. Di ’mPalermu della Compagnia Sud Costa Occidentale diretta da Emma Dante ricordo con chiarezza l’esaltante sensazione di stare assistendo a qualcosa di nuovo e magico. Slava’s SnowShow mostra quanto il teatro possa essere anche gioia. Negli ultimi anni mi ha colpito tantissimo Tragédie, una coreografia di Olivier Dubois, rigorosa, poetica, liberatoria.

Cosa non deve mai fare un’autrice/autore teatrale?

La pagina bianca permette tutto. Io personalmente non sopporto quando chi scrive un testo pretende di fare, in scrittura, la regia: quando vengono inserite didascalie di azioni, pause, movimenti. La messa in scena è un’altra scrittura che, beninteso, può essere fatta in maniera eccellente da parte di chi scrive, ma l’oggetto testo deve bastare a se stesso. Il testo è il testo, non è l’idea di una sua messa in scena.

Cosa non può mancare in un testo teatrale che consideri ben fatto?

La spudoratezza della scintilla che gli ha fatto desiderare di esistere.

Si può davvero insegnare a scrivere un testo teatrale? Fino a che punto?

Non credo si possa insegnare a scrivere, ma si possono certamente dare consigli, anche ottimi, su quelli che sono gli errori in cui fatalmente ci si imbatte mentre si scrive. Quello che rende un autore o un’autrice in grado di scrivere un testo è la capacità in chi scrive di ascoltare la propria voce, o una sinfonia di voci, e di restituire questo ascolto sulla pagina, in questo caso su una pagina che sia pensata per la scena. Oggi abbiamo un sovraffollamento di scrittori e scrittrici, anche per il teatro, che si considerano o vengono considerati produttori e produttrici di contenuti, e che alla fin dei conti si sentono appagati dal contenuto esposto, con una conseguente obsolescenza della forma. Ma dove non c’è forma, non c’è né letteratura né teatro. E la forma non si insegna, è una conquista solitaria.

A monte, c’è un carico di ossessione, tratto abbastanza comune in chi scrive, che non è né una dote che si può ereditare né un qualcosa che si può acquistare, né – a dirla tutta – una qualità così augurabile a chicchessia, perché il gorgo dell’ossessione, spesso, tende a divorarsi tutto, anche la cura per gli altri.

Se vuoi aggiungi una tua riflessione.

Bisognerebbe sempre avere chiaro perché si sceglie un linguaggio anziché un altro. Se manca la chiarezza delle intenzioni si contribuisce alla naturale erosione dell’idea del sacro nelle pratiche delle arti dal vivo. Perché è proprio questa scomparsa del sacro dall’orizzonte degli eventi la cifra più riconoscibile e temibile del nostro presente di ferocia e turbocapitalismo: lo spettacolo dal vivo come anestetico rassicurante, bene di consumo indicizzato e quindi riconoscibile, confortevole, organico al potere, rifugio degli abbienti, Xanax per i sensi di colpa. Perché quindi scrivere per il teatro e non per il cinema o per la pagina scritta? Perché gli applausi dal vivo eccitano i nervi? Benissimo. Perché è un modo per abbordare? Ottimo. Perché ci piace quell’attrice o quell’attore e vogliamo scoparci? Perfetto. Perché la possibilità di scoperta delle implicazioni di un testo è infinita e a volte le prospettive conosciute vengono ribaltate dalla messa in scena? Fantastico. Ogni motivo è valido, se si ha l’onestà di ammetterlo pienamente. Basterebbe già soltanto questo per ridare qualche grammo di dignità a un luogo, il palcoscenico, che oggi è sempre più svilito, mortificato, abusato, usato come un bordello e come merce di scambio, e che è invece un tassello fondamentale della scrittura per la scena.

Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.