di Ciro Piccolo

Lo spaccato che offre Teorie della comprensione profonda delle cose è una scomposizione minuziosa di punti di vista che si dipana strutturalmente e formalmente attraverso scritture, personaggi, vicende narrative, linguaggi tutti diversi tra loro: salta all’occhio subito l’irriducibilità di quelle che nel testo vengono definite teorie, l’impotenza umana di coglierne una che abbia il valore assoluto di verità e la fragilità di fronte a questa impossibilità. Quando don Pagnotte nel suo folleggiare cavalleresco in un parcheggio cittadino conclude la lotta imbastita contro un’anziana, la digressione in cui compare, attraverso una saggia forma di metafinzione1, il narratore, è segnata da una netta e visibile distanza psicologica tra i due personaggi. Si noti il pronome in corsivo:

“È me che don Pagnotte aveva visto, don Pagnotte ancora stravolto per il difficile recupero dello scudo dal palo incantato e, soprattutto, per la tremenda battaglia contro Puttanaccia e il suo drago di ferro. Contro di me puntava la mazza di scopa scheggiata, che nella sua mente era la nobile lancia di un prossimo cavaliere. A me, infine, si è rivolto perché raccontassi la sua storia. Io devo riportare quest’illusione e anche ciò che dietro l’illusione si nasconde: gli elementi che ho dovuto ricostruire da solo, indagando e, talvolta, supponendo; lui, in questo, non avrebbe potuto esseri utile.

Come riferire del nostro fondamentale incontro? Quale punto di vista adottare, quale teoria della comprensione abbracciare? In che modo evitare di scrivere due storie, l’una che dia credito alle visioni, fantasiose ma a loro modo così coerenti, del nostro protagonista e l’altra che lo rifletta sul testo per come invece appariva, un ometto vaneggiante, sudato, sporco, puzzolente, sdentato, forse pericoloso, nemmeno più in grado di parlare, capace solo di biascicare parole mangiucchiate, sibilanti?

Perché è questo, lettore, ciò che io avevo visto allora, dal mio nascondiglio improvvisato, è questo lo spettacolo a cui i passanti avevano assistito, è questo tipo di uomo che aveva aggredito una povera vecchia e le aveva distrutto l’automobile, urlando: «Puttanacc’!», «Coglionacc’!», «Streca!».”

L’accordo che di lì a poco, nella premessa allo stesso terzo capitolo, il narratore stringerà con il lettore, è proprio un tentativo di risolvere questa insolubilità tra punti di vista diversi, tra teorie diverse. Pur ammettendo la spietata e pessimistica consapevolezza della vanità dell’artificio narrativo, quest’ultimo assume il tratto di una scommessa tesa a costruire un significato dalla molteplicità degli eventi e delle cose attraverso un processo di composizione ad unum, la creazione di una intessitura singolare e a se stante che può essere composta in infiniti modi e generare al suo interno altrettante infinite intessiture, perché appunto essa è fatta di una parte della sconfinatezza degli elementi del reale. La singola teoria è perciò assieme reductio ad unum pretenziosa e infinitesimale verità tra le innumerevoli ed è in questa sua duplice declinazione che Palomba ne mette in luce la tragicità irrisolvibile, giacché da un lato essa costituisce una rassicurazione speranzosa e dall’altro tradisce la sua crudele vanità nella mancanza di qualcosa che le dia validità universale, che la renda compenetrabile a un’altra teoria, alla narrazione di un altro:

“Allora devi affidarti, lettore. Ogni racconto è sempre, in minima o in larga parte, invenzione e interpretazione e questo racconto, in particolare, ha la tendenza a – diciamo pure: la pretesa di – generare altri racconti, germinare. I significati, tu e io, dobbiamo raggiungerli, sottrarli all’indeterminatezza, negoziarli con la casualità e la banalità degli eventi che ci accadono, architettarli di sana pianta, se ci pare giusto. Nessuna teoria può mai penetrare del tutto un’altra, non esiste allineamento perfetto tra queste sfere di illusioni e edificazioni che gravitano per conto proprio e ogni tanto si incontrano e, più spesso, si scontrano; c’è sempre una parte di oscurità che resta inespressa, sigillata, che possiamo, tutt’al più, sperare di intuire, senza alcuna certezza di riuscire nell’impresa.”

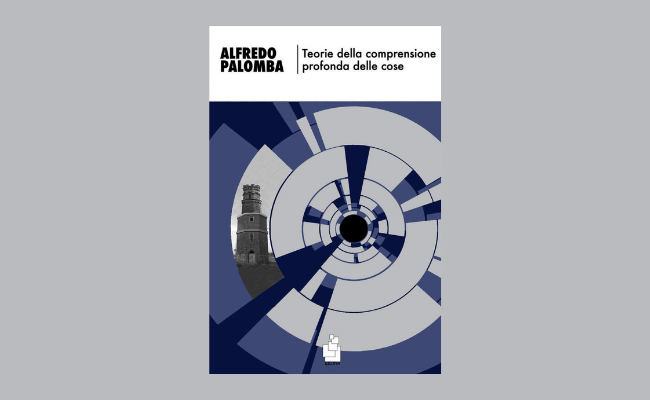

Si tratta di una vera e propria geometria concentrica, una geometria che richiama assieme la struttura elementare e indivisibile della materia, quella atomica, e la forma enorme del buco nero, di cui pure parleremo più avanti—geometria peraltro saggiamente resa dall’editore Wojtek in copertina. Pertiene a questo tentativo di reductio vagheggiata consapevolmente invano la discesa, da parte del narratore, negli eventi che si accinge a raccontare, quasi a dissimulare appunto la compenetrazione di cui prima:

“Proviamo a porre un limite alla netta differenza tra ciò che è reale e ciò che si immagina. Considera, allora, anche me un personaggio di questa singolare vicenda, perché è proprio così che io considererò me stesso: figurante del mio racconto, soggetto narrato in terza persona, tanto vero e tanto falso quanto don Pagnotte, né più né meno.”

Dal punto di vista narrativo questo rivolgimento intradiegetico riesce a disporre su uno stesso piano due dimensioni differentissime tra loro – quella del personaggio delirante e inverosimile e quella del narratore don Alferido che è uno specchio abbastanza fedele dell’autore Palomba – e a tenerle in contatto, nel tentativo saggiamente condotto col gioco – giacché, come non si stancherà di ripetere lo stesso Palomba, il romanzo è “a dominante comica”2 – di stravolgere quasi i valori di verosimiglianza per tendere a una soluzione dell’intreccio. Ciò genera una vera e propria conflagrazione – per usare un termine che l’autore utilizza riguardo il riunirsi dei diversi fili narrativi all’inizio indipendenti3 – in cui l’azione erompe dinamicamente allo scopo di architettare una realtà coerente, pur nella virtuosa consapevolezza della sua relatività, data da un’artificialità sinceramente ammessa. È qui che avviene il primo punto di sutura del romanzo, congiunzione tra teorie diverse. Il secondo lo compirà non il narratore bensì il suo personaggio complementare, il giovane virgulto Max, finto allievo di Alferido, dotato di un’intelligenza fuori dal comune: è lui a stringere ulteriormente i fili e portare il lettore al risvolto narrativo finale, stabilendo un incontro tra il tossicodipendente don Pagnotte e al delirante scrittore in erba Toni Dattero, mentre l’uomo-vuoto sopraggiungerà subito dopo, spiegando la morte su tutta la vicenda: una seconda conflagrazione.

Questa coerenza costruita ad hoc rivela una speranza e dissipa l’idea pessimistica legata a doppio filo al simbolo del buco nero e alla torre, la realtà cruda che mostra la sua indifferenza verso le cose degli uomini, verso queste loro teorie: una speranza che è esigenza dell’uomo a rapporto con la morte, la fine inevitabile, il fallimento. Si potrebbe dire che la morte sorvegli tutta la storia, benché compaia attivamente solo nel momento di risoluzione della fabula: in realtà essa è causa generatrice delle numerose teorie, del bisogno di narrarsi qualcosa, di avere un quadro diegetico coerente che eluda la crudezza della sua verità. Raccontando il suo sogno in cui viaggia attraverso il buco nero Sagittarius A*, il giovane Max dirà:

“Di fronte alla fine ci preoccupiamo di annodare i fili, di ricavare un senso dai nodi, di non lasciarci dietro troppo dolore. Speriamo che qualcosa di noi rimanga, che gli altri ci perdonino; a questo ci spinge, l’imminenza, ed è così che ci affratella. La fine, di per sé, diventa solo un orizzonte degli eventi. È la nostra condanna di uomini, istitutore: la tua, la mia, quella di ognuno. Perciò quel folle si veste da cavaliere errante e combatte il mondo col manico di una scopa e un cartello di parcheggio, perciò il poeta e scrittore Toni insiste nel coltivare assurdi sogni di gloria, perciò tu hai causato tanto male. È così, nonostante l’energia oscura che ci allontana da tutto, nonostante il passato e il futuro che, alla fine, non avranno contato nulla.”

Ed è sempre la morte a generare il bisogno di perdono, il perdono per mezzo del quale l’umanità cede a un senso di comunanza, un sodalizio, quasi in un tentativo in extremis della stessa impossibile compenetrazione di teorie: si tratta invero di un riavvicinamento fraterno atto quasi a demistificare con forza la rettezza spietata della realtà che ci annienta, la realtà della torre e del buco nero. Questo sentimento di solidarietà comparirà solo alla fine di un romanzo che fin dalle prime pagine, attraverso linguaggi, tipologie di testo, personaggi e immaginari diversificati e indipendenti tra loro rende egregiamente – e non senza una quantità infinita di effetti comici – la distanza tragica che separa gli individui gli uni dagli altri; un’empatia che si esprimerà proprio nella zona liminale, faccia a faccia con l’“orizzonte degli eventi” nel sogno di Max, di fronte alla Morte-fine del racconto verso cui vanno uomini di diverse età storiche e classi sociali. Come nota giustamente Eduardo Savarese:

«Ma più ci avviciniamo alla fine, più si staglia il vero tema: la morte, la paura della morte, la rimozione della morte. L’eterno cruccio: l’insensatezza dei nostri giorni. Il desiderio profondo, che rampolla come un sangue necessario da ogni sistema arterioso, laico o religioso che sia: il perdono per il male commesso.»4

Questa arriva assieme alla ricomparsa dell’“uomo vuoto”, personaggio che resta in ombra per tutto il romanzo e si fa vessillifero del macabro: dopo la colluttazione tra il segugio Claudio, Toni e don Pagnotte, è lui che investe ripetutamente il tossicodipendente causandone, forse, il decesso.

Con l’avvicinarsi della morte si schiude il buco nero e, al contempo, lo spazio della cruda disillusione. La disposizione degli ultimi tre capitoli, in cui il sogno di Max intervalla la presa di coscienza di don Pagnotte moribondo, ci presenta con forza una somiglianza speculare tra l’immenso buco nero Sagittarius A* e il pozzo angusto in cui è stato gettato il tossicodipendente. Qui, il folle ritrova lucidità e disfa il suo delirio allucinogeno con una disillusione in cui esprime necessità di perdono, di un sodalizio con il suo tempo, che lo redima e gli renda più sopportabile la fine. Come il pozzo, anche il buco nero è spazio di incontro con la cruda realtà, insensibile ai vaneggiamenti delle teorie; ma se questo viaggio onirico è un faccia-a-faccia con l’ineluttabile, ciò che succede a don Pagnotte nell’ultimo capitolo ci mostra per l’ennesima volta il suo valore ambivalente, tanto inesorabile quanto rassicurante, giacché il moribondo potrebbe essere ripescato e salvarsi. Così infatti si conclude il romanzo:

“È un suono, mi pare che prima non ci fosse. Provo ad ascoltare meglio: i suoni sono due, uno più lontano, in movimento, in avvicinamento, l’altro già qui, sopra di me. Quello più lontano credo sia una sirena o diverse sirene. Quello più vicino, invece, sono voci, voci umane che arrivano dall’alto e mi sembra vengano da un altro pianeta, distante, non risucchiato dal luogo in cui sono stato lanciato e che mi ha ingoiato. Le voi gridano il mio nome, perfino il mio grossolano soprannome, li gridano più volte, ora sono sicuro che cerchino me.

Provo a rispondere, a urlare qualcosa, a dire: “Sono io, sono qui”.

Trovatemi, fatemi chiedere perdono ancora una volta.

Forse non è vero che dall’oscurità non si viene fuori. Forse da questo pozzo che pare un grembo, da questo buco nero in cui per avventura sono finito, forse da questa teoria si esce, si può uscire.”

Si è tentati di mettere a rapporto la salvezza di don Pagnotte, quasi una redenzione misericordiosa, direbbe Savarese5, con il sogno che dice di aver fatto:

“Credo di aver sognato, mi pare di ricordare la presenza di una torre. Una torre, sì, una torre che scintillava e galleggiava da qualche parte, lontano, in una notte spaventosa. Mi ricordo anche, affacciati, un bambino e un vecchio vestito in modo strano, si tenevano stretti.”

È il sogno di Max del viaggio attraverso il buco nero a bordo della torre di Paesone descritto nel capitolo immediatamente precedente: qui la sutura non avviene più nella tensione di un intreccio violento tra diapositive narrative, bensì attraverso un richiamo onirico che non vuole rappresentare una mera e coerente realtà di fatti quanto piuttosto una condivisione dell’enigma della fine, di qualcosa che è immanente alle teorie costruite ad hoc, l’“ultimo spettacolo senza sovrastrutture attaccate con lo sputo”. Proprio in questo raccordo si legge, a ben vedere, il duplice significato del buco nero che “rappresenta il destino di morte dell’universo e forse, insieme alla torre, l’ultima illusione, la speranza che, nel passaggio attraverso la sua densità infinità, qualcosa possa uscire fuori, una piccola parte di informazione possa salvarsi”6.

La presenza della torre ci aiuterà a comprendere meglio questo fatto. Nel sogno di Max essa si fa navicella spaziale ed è proprio all’interno di tale baluardo che si manifestano il bisogno di perdono e mutua vicinanza dell’umanità. Come più volte ha affermato lo stesso autore, la torre è “testimonianza dell’umano di fronte all’irreparabilità della scomparsa”7: essa mostra la vanità della speranza umana in un’affermazione attraverso la memoria, giacché, come racconta l’incursione saggistica all’interno del romanzo, viene abbattuta nel 1810. Nel segno della speranza che qualcosa rimanga, dunque, la torre accomuna i vari personaggi, che sembrano intravederla in svariati momenti della narrazione, un appiglio che li affratella quanto l’ineluttabilità. Inesorabilità e speranza, dunque, proprio come col buco nero; ma quella è simbolo terraneo e se il buco nero tende a significare un viaggio nel tempo verso il futuro, la torre va nella direzione opposta, in quanto architettura storica. La compresenza di questi due simboli, entrambi rassicuranti e angoscianti insieme, restituisce perciò ai personaggi, a dispetto delle elucubrazioni, delle teorie e dei deliri di cui si fanno autori, la loro dimensione naturale, una dimensione invero infima al cospetto dell’universo.

_

1 Lorena Bruno, La sfida della molteplicità per raccontare la complessità del presente, una conversazione con Alfredo Palomba, cfr. https://www.criticaletteraria.org/2020/06/alfredo-palomba-wojtek-intervista.html.

2 Presentazione del romanzo all’Istituto Italiano di cultura di Amburgo, cfr. https://www.youtube.com/watch?v=N-bytuBNuf0.

3 Ibidem.

4 Eduardo Savarese, La morte e il perdono nel romanzo di Alfredo Palomba, “Il Riformista Napoli”, 11 marzo 2020, cfr. https://www.wojtekedizioni.it/wp-content/uploads/2020/03/Palomba_Il-riformista.pdf.

5 Ibidem.

6 Alfredo Palomba, in Antonio Galetta, Una scrittura comica e complicata. Conversazione con Alfredo Palomba, cfr. https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/extra/SSU_Intervista_Palomba.html.

7 Presentazione del romanzo all’Istituto Italiano di cultura di Amburgo, cfr. https://www.youtube.com/watch?v=N-bytuBNuf0.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente