Questo articolo non contiene spoiler

“Sono sette euro. Lo sa, vero, del problema della sala 8?”, me lo dice porgendomi due foglietti attaccati, con lo sguardo stanco e lacero di chi vede poco la luce. È la ragazza riccia con gli occhiali rossi che fa i biglietti al multisala di provincia, una struttura triste, svuotata dai numerosi negozi che quindici anni fa lo rendevano un centro alla moda in cui trascorrere i sabato pomeriggio, mangiare schifezze e guardare film commerciali. Oggi è il fantasma di se stesso. Comunque annuisco alla ragazza e sparisco all’imbocco della scala mobile. Ho sentito parlare di questa sala 8, del caldo che vi abita, dell’angoscia che crea in giornate come questa in cui la colonnina del termometro segna 36.3 alle 18.30. Nonostante tutto sono qui, con due biglietti in mano: spettacolo delle 18.50 (I atto) e spettacolo delle 21.30 (II atto) per un totale di 279 minuti da trascorrere dentro la sala 8, senza aria condizionata da nessuno sa più quante settimane. Il motivo per cui si fa una cosa simile è uno solo e risponde al cognome D’Innocenzo.

Sono tornati a gemelli selvatici del grande cinema, e come ogni atto di fede che si rispetti, si onora questa nuova opera – Dostoevskij – presentata alla Berlinale lo scorso febbraio e al cinema in un evento unico, solo dall’11 al 17 luglio – secondo i dettami imposti dal talentuoso duo. In sala, rigorosamente in una volta sola. One shot. Perché poi Dostoevskij arriverà su SKY in autunno assumendo la forma della serialità, formato in cui molti hanno già incapsulato questo prodotto ma che, per chi scrive, risponde solo alla natura di film. Ho avvisato preventivamente alcuni amici della mia scelta – che loro definiscono coraggiosa – e mi hanno consigliato di portarmi dietro il mini ventilatore che uso anche in ufficio. Adesso è nella mia borsa, dubito di usarlo, produce un suono fastidioso seppur leggero che disturberebbe me e i presenti – sei, altrettanto coraggiosi – nella sala 8. Quando Dostoevskij inizia, capisco che del caldo non mi dovrò più preoccupare, che il cinema si è già manifestato dopo pochi minuti, con tutto lo sporco, il degrado, gli insulti, i liquidi biliari dei corpi che danno vita a questo possente gioco del dolore. E io devo solo pensare a salvarmi: tuffarsi o restare a bordo piscina?

La storia è quella di Enzo Vitello (Filippo Timi), un poliziotto dal passato guasto e dal futuro inevitabile, che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulla scena del crimine. Ma Vitello vive profondi tormenti soprattutto per il difficile rapporto con la figlia Ambra (Carlotta Gamba) da lui abbandonata anni prima e pesantemente avvolta dalla scia della tossicodipendenza. Enzo assume su di sé la responsabilità di catturare Dostoevskij quasi come un’ossessione dettata forse da un’inconfessabile vicinanza di pensiero. Un poliziotto e un assassino, entrambi intangibili, sfuggenti, entrambi fantasmi, che procedono al buio nel buio della coscienza, sviscerando assieme una solitudine che tutto assorbe e tutto ingloba. Dostoevskij segue l’indagine più complessa di tutte: il vero crimine è forse vivere?

E chi lo conosce, lo sa bene: nel cinema dei fratelli D’Innocenzo le domande non cadono mai nel vuoto. I crimini commessi da tutti i personaggi di Dostoevskij sono intarsiati nei loro corpi, nelle loro movenze, nelle loro voci (alcune evocative come quella “di un cazzo di prete”, altre sognanti, altre acide, melliflue), nelle loro mani. L’oscenità dell’animo nasconde sempre un perché, una radice, spesso già malata ma che è stata vita e luce almeno fino a un certo giorno della nostra esistenza. Se c’è una cosa in cui il cinema spesso fallisce è la rappresentazione di un dolore reale. O di un fastidio. Solo chi ha vomitato spesso – e non per i classici e sciocchi motivi alcolici – sa quanto quella sensazione che precede l’esatta espulsione del marcio sia debilitante. Quanto il corpo possa sentirsi in balia degli eventi, non ancora svuotato dell’alieno ma incapace di rispondere di sé. Quanto il corpo non possa sopportare il minimo movimento, quanto la bocca si rifiuti di proferire parola. Il nostro volto si tramuta, assumiamo contorni angolari, la pelle si fa tirata, gli occhi piccoli e infossati. Quando mi guardo allo specchio poco prima di vomitare quasi non mi riconosco. Solo la liberazione della fuoriuscita ci ricompone, lasciandoci in uno stato di imbambolamento generale, quasi una regressione infantile per cui vogliamo solo andare a letto ed essere accuditi.

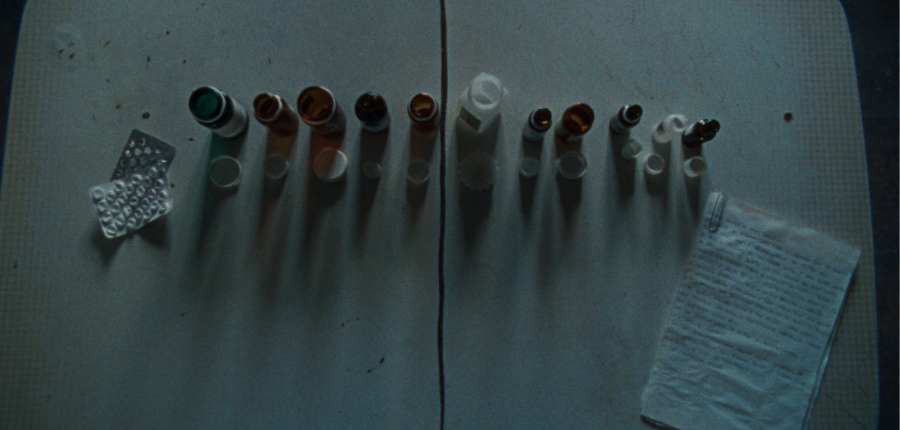

La grammatica del dolore, fisico e mentale, violento e autolesionista, che esibisce il marciume e le sfattezze, viene registrata dalla regia terragna dei D’Innocenzo e dalla meravigliosa fotografia di Matteo Cocco, regalando almeno una cinquina di scene madri che rimarranno nella storia del cinema italiano. E, senza fare spoiler, una si interessa al vomito – reale, rumoroso, perfetto – dell’Antonio Vitello di Filippo Timi. Si tratta di un momento chiave nella cronologia degli eventi perché il poliziotto viene destato dalle azioni del killer. Una telefonata che gli fa cambiare immediatamente desiderio. Dopo le pasticche, la volontà di chiudere tutto, il vomito – liberatorio, rigenerante – e con esso la telefonata, “Cristo Santo Enzo dove cazzo stai? È successo un macello qui”. Mentre osservo commossa Timi che si infila le dita in gola per scacciare la cancellazione di sé, capisco che mi sono già tuffata.

Molto spesso si parla a casaccio della fisicità degli attori italiani, sottolineando il nervosismo di corpi dimagriti oltre misura, di altri appesantiti con fatica, relegando il concetto di muscolarità attoriale a una perdita o a un aumento di peso. Come se tutto dovesse passare da una trasformazione palese. Ecco, la prestazione di Timi e la danza che i D’Innocenzo gli disegnano addosso non hanno niente a che fare con questa concezione vagamente naif della dura e pura idea di studio attoriale, di scuola americana. Filippo Timi è un attore fisico in ogni frammento di Dostoevskij: lo è quando cammina, trascinando le gambe magre e i pantaloni larghi, lo è quando sta fermo e fissa la figlia – una straordinaria Carlotta Gamba, benedetta e marcia trapezista della disperazione, maga preraffaellita del dissolvimento – mentre si ingozza, affamata da giorni, di bomboloni al cioccolato. È fisica la stessa Gamba, che indossa il vuoto con la classe della passerella e i vestiti lisi – sempre gli stessi – come fosse fatta con lo stampino ogni volta che entra in scena, con quel giubbino arancione/aranciata, quasi costume simbolo di una promessa non mantenuta. Lo è quando si ritrae nelle spalle magre, quando scatta rapida come un gatto arrabbiato. E nel moto violento con cui Gamba divora la colazione, ritrovo perfettamente i volti muscolari di Andrea Carpenzano e Matteo Olivetti che mangiano i panini con la cicoria nella scena d’apertura de La terra dell’abbastanza – divorando, afferrando pezzi, parlando con la bocca piena, triturando gomme che sanno de cicoria, il tutto a una velocità impazzita, con una voglia vorace.

La scelta e la direzione attoriale anche stavolta godono di una stato di profonda grazia: oltre ai numeri primi Timi e Gamba, è doveroso sottolineare quanto Federico Vanni, Leonardo Lidi, Gabriel Montesi, Luca Lionello, Giulia Salvarani e un irriconoscibile Nicola Rignanese (trovatelo!) siano epidermicamente perfetti nella pasta sonora dell’opera lirica di Dostoevskij. Non capita spesso di ritrovarsi nelle scelte dei volti, dei colori e degli sguardi dell’intero cast, quasi un mondo che parla la stessa lingua e osserva e odia e ama con la stessa intensità.

“Cosa vorresti fare nella vita?”, chiederà Ambra a suo padre in una scene che è uno squarcio struggente nella vita di Enzo, e in un ribaltamento dei ruoli che torna più volte e disarma. Chi è il bambino? Chi l’adulto? Perché uno è scomparso prima e l’altro oggi sembra non saper far altro che fuggire? Enzo Vitello è un uomo divorato da un male oscuro, che “si porta dentro di sé per tutto il fulgurato scoscendere d’una vita” come scrisse Carlo Emilio Gadda per il suo don Gonzalo. A scoscendere la vita, Enzo sembra pensarci anche durante la colonscopia a cui si sottopone per gli atroci dolori allo stomaco. Nella poetica di una sedazione ospedaliera, delle firme sui moduli per il consenso, del lettino asettico, del buco del culo, troviamo una dimensione onirica di sospensione e dubbio. Ciò che appare sempre più chiaro è che non si tratta più solo di indagare sul killer Dostoevskij, sul prossimo omicidio: è Vitello l’altro grande documento da analizzare, da sondare, letteralmente con una microcamera. Ciò che il sondino ci restituisce, mentre Enzo dorme e sogna, è una cavità abitata: muscoli e membrane che si muovono attivando la meccanica delle contrazioni dolorose di un uomo che soffre.

La comprensione, sia essa di un malessere fisico o di uno smembramento morale, viene ricercata spesso nei dialoghi di Dostoeveskij come se accettare il Mostro, accogliere l’indicibile, necessitasse di una cognizione misericordiosa: “Io non faccio cose che non capisco” dice lapidaria la signora cara della reception, “sarebbe bello capire qualcosa”, confessa con dolcezza misteriosa il fratello del professor Ambrosoli. Ma non sempre è possibile comprendere l’abisso e allora lo si deve abbracciare, passivamente, consci che la propria natura possa tramutarsi.

Ci si interroga spesso, durante le ore trascorse con e dentro Dostoevskij, sullo stato biologico dei corpi di Timi e Gamba, quanto siano rispettivamente doloranti o intossicati, quante ulcere stiano lacerando lo stomaco di Enzo o quante pasticche dai nomi impossibili abbia in corpo Ambra. Dalla danza dei loro corpi, dalle acrobazie delle loro voci, si può provare a intuire il loro stato di alterazione. I rumori che emettono questi corpi – i rutti, lo strascichio dei piedi, gli sbadigli, le mascelle che tritano e divorano – occupano uno spazio significativo nella descrizione di un’umanità in movimento, amica dell’errore, nemica delle certezze: ma è su tutta la catena sonora che i D’Innocenzo lavorano con un amore viscerale, con una cura infinita. Ma non è il momento di scriverne, ci sono sincronizzazioni che non si sono ancora depositate a dovere nella mia memoria sonora. In ogni caso, tanto nella scelta dei brani non originali (Angel Olsen, Egisto Macchi, Alan Sparhawk) quanto nella colonna sonora affidata al polistrumentista americano Michael Wall fino al lavoro di presa diretta (soprattutto per il secondo atto in cui la campagna notturna sembra gridare) i fratelli decidono di inchiodare nel nuovo immaginario cinematografico sequenze sonorizzate con intelligenza bestiale e classe sopraffina. Ma, ripeto, non riesco a parlarne adesso.

C’è da capire quale sia l’unica ricerca che interessa ai D’Innocenzo: Dostoevskij scaccia ogni dubbio e conferma che si tratta dei rapporti umani, di come ci relazioniamo agli altri, di come lo facciamo con noi stessi, con i nostri demoni. Per fare i conti con la propria interiorità dobbiamo trovare la forza di toglierci di dosso tutto lo sporco accumulato nel tempo perché, come ricorda Antonio a Enzo, “chiunque va a pulire una cantina ne esce sporco e noi siamo sporchi da vent’anni”. E sta parlando di tutti noi, di quelli che hanno scelto di essere qui e sporcarsi per cinque ore, di sporgersi e lasciarsi inghiottire. In questo Dostoevskij potrebbe suonare anche come un’opera doom metal, tanta è la cupezza sporca e gutturale della sua scrittura.

Per queste vite che non sono catalogabili, i D’Innocenzo scelgono la parte scomoda, quella che puzza, che rumoreggia, quella che preferisce i peggiorativi, i disfemismi, alle costanti migliorie, alle attenuazioni. E anche i luoghi, le strade, gli incroci, i palazzi, sembrano sottostare a questa natura storta, incompleta, sghemba, manipolati anch’essi dai corpi che li abitano. Non si avverte mai l’assenza di luce – ce n’è eccome in Dostoevskij, basta scovarla fra i crepacci del vissuto di molti personaggi – piuttosto la mancanza di aria. E non so se è il calore della sala, il calore che è fuori da questa sala 8, so che questo grande e lungo film toglie spesso il respiro, con la conseguente sensazione di ritrovarsi bloccati, in una stanza senza ossigeno, tanto è maestosa la difficoltà delle vite degli altri. Si boccheggia nell’Italia immaginaria e immaginifica di Dostoevskij in cui pare esserci né troppo freddo né troppo caldo, dove non esistono inflessioni dialettali, le insegne, i confini. Manca l’aria come via d’uscita, come possibilità di riscatto. Manca la parola possibilità, a chiunque: è tutto lurido, triste, provinciale e soffocato da una patina di stanchezza. I volti – straordinari nella loro depressione caspica – sono spenti e i giovani poliziotti usano palline antistress perché quella vita non è affatto comoda come ci è stata raccontata da un certo cinema americano. I colleghi ci odiano, ci offendono, ci menano. E una volta usciti da quel buco buio, non si può che cercare di avere una vita normale, una famiglia, di dormire la notte, anche se i sogni, boh, chi se li ricorda più.

C’è una scena, straziante, dolcissima, in cui Enzo scaccia le mosche dalla colazione zuccherina della figlia che nel dualismo puro/impuro lacera per la sua fragile tenerezza. E che sembra lasciar entrare uno spiraglio nella creazione di una cura dell’altro finora molto complessa. Gli ultimi, scandagliati dal cinema dei D’Innocenzo, riescono a prendersi cura degli altri ultimi come loro? Sebbene Enzo non paia sforzarsi – di far trovare un’abbondante e golosa colazione ad Ambra, di rifare un letto alla perfezione, di migliorare il suo aspetto – è come se avvertissimo sempre una minima resistenza in quel coinvolgimento affettuoso. Enzo e Ambra sono figure al limite, respingenti eppure ci provano, anche se per poco, a essere luce per l’altro, a non ignorarsi.

Dostoevskij parla di scrittura, di creazione intellettuale e lo fa mettendo in scena la materialità artigianale di un girato in pellicola, 16 mm, concreta, corporea, dalla grana volutamente grezza, piena di graffi, sporcature, fuorifuoco e buio improvviso, bruciature di una fiamma antica (“un corpo non è mai così vero come quando sta bruciando”), un manto che avvolge e invischia fino alla liberazione, l’unica, nella natura, sul finale, nel sole e nel verde di un paesaggio quieto, puro. E proprio questa materialità ricercata nell’utilizzo della pellicola, in tempi liquidi e digitali, torna anche nella scelta di un mobilio massiccio per il commissariato sgangherato di Vitello, torna nell’assenza di pc ultramoderni, torna nei monitor a tubo catodico, torna nell’uso ossessivo delle penne, torna nei menu di carta plastificata. Come se l’oggi col suo portato di app e aggiornamenti continui non fosse così necessario per andare alla ricerca di un assassino, e di se stessi. Si può fare a meno del presente quando si è intrappolati in un dolore troppo antico, sembra urlarlo Vitello, rimasto incastonato nel tempo che fu, quello che di un padre che si rende degno del figlio che ha generato, citando il vero Dostoeveskij e i suoi Karamazov.

Così come accadeva con il diario scritto a penna verde in Favolacce, le visioni e la fantasticheria guasta e immorale della regia compatta e incazzata dei D’Innocenzo, si mette in moto grazie alla natura epistolare dei manoscritti lasciati dal killer, prodotti con una calligrafia ordinatissima, una sintassi chiara, un vocabolario crudele e molesto, a loro modo piccoli fragilissimi film di letteratura. È una dichiarazione d’amore dei fratelli D’Innocenzo nei confronti della scrittura, del suo potere rivelatorio di fornire esperienze che nessuno potrebbe mai vivere ma incessantemente ricerchiamo; un atto d’amore puro in mezzo a un oceano di randagismo e morte. Il crepitio della disperazione dona una densità difficile da misurare a una serie ossessiva come ossessivo deve essere stato lavoro di chi l’ha realizzato. Sempre più sinceri, più ruvidi, più veri, più incompiuti, più amorevoli: si chiamano Fabio e Damiano D’Innocenzo, sono fratelli. E non hanno paura di niente.

Devi dire ok. Devi dire ok. Devi dire ok che i D’Innocenzo sono i più bravi di tutti.

I fiumi sono lunghi, e pieni di acqua, dice Ambra. Il fiume scorre, il suono della natura l’accompagna nella ricerca di una memoria condivisa, di un ricordo che possa diventare qualcosa di sereno, accettabile, umano. E mentre l’acqua di quel rivolo si muove incessante, a scorrere sono i titoli di coda meno desiderati di sempre. Dostojevski potrebbe durare altre cinque ore. Non percepisco più il mio corpo, sudo ma non soffro, non so se ho fame ma avverto l’odore del cheeseburger che ho in borsa affievolirsi sempre più. Sul cellulare trovo un messaggio di Agnese che mi chiede se sono sopravvissuta senza aria condizionata. Mi scappa un mezzo sorriso. Ho quasi freddo stasera. L’acqua continua a scorrere, e alla fine, quel pesce bellissimo individuato da Ambra, è parso di vederlo anche a me seduta tutta storta al posto 7 della fila D di un anonimo multisala di provincia.

Articolo intenso, come intensa è stata l’esperienza del film.

Da rivedere sicuramente.

Lode ai fratelli D’Innocenzo.

Sempre interessante leggere Beatrice Pagni, penna particolare. sembra davvero un prodotto di alta qualità questo film. Ho apprezzato Favolacce e il loro esordio quindi non credo di rimanere delusa.

Complimenti e saluti,

Alessandra De Biase

Non ti avevo mai letto prima complimenti Beatrice sei bravissima degna dei fratelli Innocenzo e senza di te non avrei riconosciuto il vicino di casa agricoltore disperato ed affranto in cerca di un conforto,di un contatto che si avvicina a Vitello solo forse per un abbraccio e che viene fermato da una pallottola fredda quanto sarebbe stato quel contatto cercato in uno sconosciuto in una terra gelida in una vita che è disperata in egual modo per tutti.