Pubblichiamo la versione illustrata di un racconto di Giordano Meacci tratto da Tutto quello che posso. (L’immagine di apertura è di John Stezaker)

di Giordano Meacci

L’ultima parola di questo racconto è del 2004. Primo maggio 2004, per essere precisi. Negli ultimi dieci anni, tutti quelli che lo hanno letto – così come chi l’ha scritto, a essere onesti – si sono costantemente trovati alle prese con una serie di congruenze paradossali tra le storie raccontate in Brechtdance e il tempo in corso tra il 2004 e oggi. Ora: che non si parli seriamente di profezia. La letteratura ha forse questo privilegio: confermarci che la questione non è prevedere il futuro ma guardare bene il presente (‘quello che c’è”, spiegherebbe la Blimunda di Saramago).

Così, giochiamo pure sul vecchio lancio orwelliano: di séguito, “l’anno che stiamo vivendo raccontato dieci anni fa”. Ma sempre con la consapevolezza prossima ventura dei versi di un poeta del Secondo Ottocento, Ernesto Ferranti: «Anche Cassandra / talvolta si stanca / del senno di poi: / “fin qui ve l’ho detto; / da qui, fate voi…”».

Brechtdance

Riusciva a ricordarsi a fatica

dei momenti della sua infanzia in cui era stato al centro dell’attenzione paterna; di quando, tra i sei e i nove anni, vestito da Estragone, da Šveik, da Padre Ubu, affogato nei veli di raso di Irìna Nikolàevna Arkàdina, oppure muovendosi con disinvoltura da minigangster in pigiama gessato, si divertiva a sparare su un suo ritratto a olio a grandezza naturale con una Beretta d’ordinanza. Una pistola carica che il padre lo aiutava ad armare e puntare (“Alza il cane, coosì, premi il grilletto… Bravo– ba-bàang”), in una rielaborazione “a pannelli” da Nostra Signora dei Turchi che lo stesso Carmelo Bene definì, una volta venuto a conoscenza dell’età del protagonista, “una crudeltà inammissibile”.

La fatica rugginosa dei condizionatori, in alto, vecchi di trent’anni, allagava l’ossigeno sottotetto del teatro di singhiozzi strascicati e lamentosi – enfisemi di polmoni d’acciaio che si mescolavano a vampate morbide di aria calda, al parlottare indistinguibile del pubblico di genitori: un bisbiglio sudato di telecamere digitali, risatine di compatimento, soggezione immotivata, cenni e torsioni improvvise del collo verso i vicini di fila. Da dietro la scenografia, che copriva metà palcoscenico – un fondale su ruote su cui era stata dipinta una libreria – Eugenio poteva vedere le scintille delle luci al neon del soffitto sul metallo cromato dei videofonini cellulari.

Incurante delle proteste più o meno silenziose degli spettatori, una teoria sparsa di trentenni e quarantenni in giacca o maglioncino girocollo, scollatura castigata da foulard e spille d’oro bianco, si alzava in piedi a sprazzi per puntare l’obiettivo sui visi dei figli. Come se la precisione mirata dell’inquadratura potesse incendiarne il tempo e concentrare i raggi dell’attenzione sui vestiti di scena, i tentennamenti impazienti dei minuscoli attori senza battute; e tutto in modo da permettere al dopo di mangiarsi il presente, avvicinando i poli lontani dei parenti alla recita: che si stava consumando nonostante loro e che però ne avvertiva l’assenza – sagome sorridenti in carne e pixel – nell’aria tiepida del teatro. Quello cui Eugenio assisteva dal suo riparo di quinta era la smania comune del ricordo: la nostalgia del passato ancora inavvenuto che si rende adesso già prima, prevede il futuro, riavvicina il tempo e lo spazio in un’unica ondata elettromagnetica bagnata dalla frenesia dell’orgoglio materno (o paterno: a seconda di chi, balzando in piedi come a un appello di leva muto, si assuma il compito della memoria).

Con gli occhiali appoggiati al cartone della libreria, all’altezza di un buco in una copertina verde disegnata di piatto, Eugenio rinveniva finalmente i giorni opachi della sua prima infanzia portentosa. Nella barba finta di Walter Regola, nella gualdrappa ridicola che sembrava caduta addosso a Clara dall’alto. Il blu coprente del velluto: e l’oro, ricamato a reticolo prunoso sulla stoffa pesante, creavano un effetto di soffocamento aggiunto; la rendevano l’incarnazione temporanea e ingigantita di un angioletto Thun con la gotta, mentre la bambina si trascinava da un punto all’altro della scena, in silenzio, compitando tra le labbra le parole di Walter a Stefano per non perdere la battuta.

Di schiena, oscillanti, gli altri bambini aspettavano il loro turno. Lorenzo, rapito dall’esplosione di luce del soffitto, era un Sagredo in pantofole alla strenua ricerca dei miracoli che gli si nascondevano nel naso: insinuava l’indice proibito fino al setto, per poi mettere alla prova il grezzo del tessuto, sulle maniche di panno, con poche pennellate di polpastrello. Marcello e Rosa si tenevano per mano, canticchiando la cover melodizzata di un vecchio successo rap di cui conoscevano soltanto il mm-mh-mmmh-mmàm-mmàam-màm iniziale. E infatti lo ripetevano ossessivamente da quando erano state aperte le tende rosse del sipario. Lontani dagli occhiali in metallo di Eugenio, gli attori momentaneamente fuoriruolo – lui si era raccomandato: “Fate finta di non esserci, siate voi stessi, finché non tocca a voi…” – eseguivano versioni private degli esercizi di riscaldamento vocali. Anche Lorenzo: che tra una pietra di paragone e l’altra, tossicchiava con cura l’inizio della sua prima battuta: “Così sarai in grado di pagare il macellaio– così sarai in grado di pagare il macellaio–”

Ludovico, che interpretava il ruolo di Ludovico e si chiamava davvero Ludovico (e per questo aveva avuto non pochi problemi analitici nell’abbandonare qualsiasi tipo di immedesimazione), camminava carponi tra il lavello piazzato al centro del palco e la panca di legno su cui erano seduti Francesco e Teresa: lui, annoiato da un’attesa che avrebbe comportato sei quadri prima del suo arrivo; lei, schiacciata da una parrucca porpora (con tanto di permanente e laccetti di raso) che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto ricordare l’acconciatura di Milva dei primi anni Ottanta; quando al Festival di Sanremo – così aveva provato a spiegarle Eugenio: Teresa ci aveva capito molto poco – “era riuscita a stregare il pubblico dell’Ariston cantando ‘La rossa’ a tutta gola”.

Davanti al lavello finto, Walter arringava Stefano dal riparo nascosto della sua barba di ovatta: un elenco a dito puntato verso un luogo preciso della platea, muovendosi esattamente come gli aveva consigliato Eugenio durante le prove.

“…Papa, cardinali, principi, scienziati, condottieri, mercanti, pescivendole e scolaretti”. Su pescivendole, unendo con una linea immaginaria la punta dell’indice di Walter al suo obiettivo designato, l’attenzione del regista dietro la libreria si spostò dal bambino (in tunica nera e medaglione ballonzolante sul petto) fino alla madre di Stefano, in prima fila.

La signora Moroni si ritrovò all’improvviso lo sprezzo teatrale e inquisitore del piccolo Galileo al centro dell’inquadratura. E per questo fece scattare in ritardo il flash della macchina fotografica, cogliendo suo figlio in una smorfia incredula per un richiamo evidente alla propria madre: tirata in ballo senza preavviso dal gesto didascalico e indagatore del suo compagno di scena.

Stefano aveva tre anni più di Walter; ed era molto più alto. A Eugenio era sembrato significativo proprio questo: un bambino che spiega a un altro bambino, più alto di lui ed evidentemente meno infantile, la necessità splendente di ogni verità, quando viene semplicemente esibita.

“Ti rendi conto, Walter?”, gli aveva detto Eugenio durante la lettura del copione. “La necessità di spiegare come l’intelligenza universale, se ben indirizzata – se cioè la questione estetica e l’attività etica vengono poste su un unico piano armonico – non abbia rispetto delle divisioni in classi”. Walter l’aveva guardato con la stessa espressione condiscendente di sempre. Un sorriso magro, disarmato, di quelli che non esistevano più nelle infanzie degli ultimi due decenni (almeno: Eugenio non li aveva più visti); e che lo trasformava in un uomo piccolo, allontanandolo dal bambino di sette anni che era: quasi l’esperienza che ancora non aveva, della vita, gli pesasse in una smorfia incompiuta, gli raggrumasse tutte le parole di Eugenio in un’unica, impermeabile accettazione della realtà che gli veniva offerta. Il torrente balbettante e sdrucciolevole di Eugenio – divagazioni, curve tortuose tra le parole in grado di far superare, in qualche modo, tutti gli ostacoli di linguaggio attraverso ponti tibetani di sinonimi scelti con cura, corde e rampini che separavano le rive tra i loro anni con impalcature sospese, appigli linguistici di fortuna – affogava Walter di chiarimenti irrichiesti, estasi interpretative piene di allusioni simboliche.

“Tu, Walter…”, gli aveva detto Eugenio, prendendolo da parte e facendo attenzione che Stefano non lo sentisse. “Quando… quando sarai sul palco, quando farai l’elenco di tutti quelli che– che verranno beneficiati dalla scoperta di Galileo, no?” – Walter aveva mosso la testa verso sinistra, l’aveva guardato in silenzio. “Tu cerca tra il pubblico la mamma di Stefano… La signora Moroni, la conosci?” – Walter aveva fatto cenno di sì, sorridendo. “Ecco: tu puntale il dito addosso quando dici pescivendole. Te ne ricorderai?… Sì… Bene. Perché– perché così ci sarà una fusione tra quello che dice Galileo e quello che dici tu, capisci?… Mi capisci? È uno… uno dei modi perché le parole che dici si riprendano la vita che hanno nascosto… lo capisci questo, è chiaro?”

Walter aveva capito; malgrado all’inizio Eugenio avesse avuto l’impressione che il bambino si limitatasse a seguire le labbra del suo maestro, parola dopo parola, senza comprenderle del tutto; fino a implodere in un cenno tentennante del mento in su e in giù, dopo l’ultima domanda, che però avrebbe potuto essere una semplice ratifica della fine; una cortesia. Dal sipario alzato fino alla fotografia in ritardo della signora Moroni, Eugenio aveva pregato il dio dei debutti che Walter se ne ricordasse: sarebbe stata quella – e solo quella – la conferma di tutte le speranze che Eugenio aveva riposto nel bambino.

“Io prevedo che noi non saremo ancora morti…”, stava dicendo ora Walter a Stefano – che lo guardava, intontito dalle luci e dal pubblico ai suoi piedi, in attesa della frase di attacco che gli avrebbe segnato la battuta (“O alba del mondo…”); mentre Ludovico cercava di alzare la gonna di Teresa e Francesco ridacchiava, indicando a Lorenzo la ritrosia infastidita della bambina con la parrucca – “quando anche sulle piazze dei mercati…”

Eugenio seguiva la schiena nera e svolazzante di Walter mentre si muoveva verso il proscenio, con gesti solenni da istrione consumato e una voce cavernosa che strideva, tra una parola e l’altra, degli accenti prepuberali: le ottave sopra che la incarceravano ancora in un’infanzia forzata. Dal nascondiglio verde-copertina del fondale, dal buco nella scenografia che gli permetteva di assorbire la luce del teatro, filtrarla, imprigionarla e poi riversarla all’esterno sottoforma di immagini del presente immediato, i pensieri di Eugenio si condensavano nell’aria intorno assumendo la figura invisibile di interrogativi senza risposta: come potesse, un bambino di sette anni, imparare a memoria, nel poco tempo di un allestimento elementare, monologhi lunghissimi e complessi; come riuscisse a passare da un ruolo all’altro con una facilità ininsegnabile: innata e stupefacente, davvero, si era detto Eugenio, incredulo, già dopo la prima prova. Quanto ci fosse – in sostanza: quanto Eugenio ci rivedesse – in Walter, di sé-stesso-bambino; magari a torto, e cogliendovi addirittura una grazia leggera che, per quanto si sforzasse – impantanato nell’imperfezione dei congiuntivi – non era capace di ritrovare nei suoi ricordi di antico protagonista ormai invecchiato.

“Quando anche sulle piazze – e nei mercati…”, Walter aveva ripetuto un pezzo di battuta: per cadenzarla, attirando l’attenzione sul futuro che la battuta prevedeva; l’aveva rimarcata in modo che le assi spoglie del palco, quella riproduzione veloce di interno che Eugenio e i bambini avevano allestito in meno di una settimana, diventassero subito, con un’emissione studiata della voce, lo scenario che prefiguravano: il Campo, i fiumi del Bernini, la Signoria, le guglie del Duomo, il mare in fondo al Plebiscito, San Marco in sella al leone alato; e una folla, sciamante e distinta in ognuna delle figure in movimento che la componevano, una sfilata quartostatesca di piazze in corteo, paesini medievali, rinascimenti ristrutturati: i secoli che si affastellavano volto su volto, tutto in un innalzamento d’accento, un flusso e riflusso di specificazioni che dalle piazze si immettevano nei mercati – un passo doppio del cambio, i mercati inghiottivano le piazze che il pubblico in sala era riuscito a scorgere tra le parole del piccolo Galileo.

“Quando anche sulle piazze – e nei mercati si discuterà di astronomia…”

Eugenio era certo di non sbagliarsi: l’ovatta brizzolata di Walter li teneva in scacco, incollati alla sua battuta come baffi finti sul labbro di Laurence Olivier; ripeterla un’altra volta e poi trascinarla, verso i cieli puri del Seicento rivisitato, era stato il dipiù che è concesso solo ai grandi artisti, alle rocce più alte e appuntite dei pinnacoli del teatro: una terna incalzante di suoni che prima li aveva chiamati, poi stregati in una paralisi a fiato sospeso, infine confermati nel mondo che Walter aveva ricreato per tutti quanti loro.

Ed ecco che, nel pieno del silenzio siderale che il bambino travestito aveva tradotto, dai buchi convessi dell’infinito fino al teatro della scuola elementare Bettino Craxi di Ariccia,

Walter concluse la porzione di battuta con un movimento ad arco dello stesso dito indice; che comprese, di nuovo, il punto nella sala dove sedeva la signora Moroni, e infine si estinse – a Eugenio sembrò che la punta del dito di Walter si imbevesse di luce tanto da brillare, un arco luccicante tra la platea e il palco – sul viso di Stefano: accigliato, e confuso, per l’ulteriore novità del gesto.

“Anche i figli delle pescivendole andranno a scuola…” – e qui Walter si era guardato intorno, legittimando la sua presenza in quel luogo – “E gli abitanti delle nostre città, / assetati di novità / si appassioneranno a una teoria degli astri / che faccia capo anche ai terrestri disastri…”

Stefano e la madre si guardarono sospettosi – Eugenio vedeva Stefano di profilo: ghiacciato dall’imbarazzo, aveva smesso di ballonzolare per l’attesa da un piede all’altro. Accanto alla signora Moroni, dopo l’arco di Walter e il secondo pescivendole, c’era stato un mormorio sommesso. Il fremito semipercettibile di bocche che si accostano alle orecchie, un ronzio indistinto che in occasioni come queste diventa reale anche se – anzi: soprattutto se – viene solo immaginato.

Walter aveva reinventato, al momento, un’azione che Eugenio, il suo maestro, il regista, non gli aveva mai proposto. Dal fuoco estemporaneo della sua improvvisazione, aveva estratto il giusto collegamento circolare tra il già detto e il nuovo, incandescente, così da rendere Stefano e la madre, l’infastidita signora Moroni in prima fila, una didascalia in carne e sangue: l’esempio estremo di quello straniamento che Eugenio aveva cercato di inculcare, nei suoi minuscoli allievi, fino a macerarsi di metafore edulcorate, giri di parole, esempi tirati fuori a caso dal paiolo freddo della divulgazione immaginifica prescolare.

E mentre Eugenio si commuoveva per la sorpresa di un Karl Valentin formato tascabile a una sfoglia di cartone da lui, Walter – ormai ancora più padrone della scena: nonostante le cantilene dietro di lui, il rossore sulle guance di Stefano, gli applausi immotivati e repentini di Ludovico dalla quinta di sinistra – continuò il monologo finché non fu costretto a un’interruzione anticipata dall’urlo fuoritesto della signora Moroni. Quando, ritornato davanti al lavello (e a Stefano), Walter Regola, Galileo brechtiano di sette anni, concluse la sua personale revisione del sistema solare; scatenando una rivoluzione in scala.

“E la Terra ruota allegramente intorno al sole / e insieme a lei”: eccolo che arriva, dalle profondità limacciose del tempo, lo shâh mât copernicano; la causa prima le cui libertà, vincolate da un rapporto – peraltro mai dimostrato – con un primo effetto da cui poi discendono tutti gli altri, hanno ripercussioni impreviste sullo svolgersi lineare delle azioni umane. Insieme con la traduzione dal tedesco, manipolata personalmente da Eugenio per produrre un effetto comico, un alleggerimento buffo e depistante dei proclami galileiani – l’errore improvvido che poi diventa nodo inerziale delle storie, la più banale e irreversibile delle leggi termodinamiche – il sorrisetto consolatorio di Walter tolse il tappo di decoro dal geyser troppo trattenuto delle rimostranze della signora Moroni.

“…Già: insieme a lei / (ve lo dice Galilei) / intorno al sole / ruotano mercanti, / prìncipi e principi, / cardinali, il papa / …e le pescivendòle…”

Un ruggito di risate in sala: ma per motivi purtroppo diversi da quelli che erano nelle intenzioni di Walter (e di Eugenio, evidentemente); e il grido selvaggio della signora Moroni.

“eh no!… e adesso basta!…”

Fasciata dal tailleur blu dei grandi eventi (e da una camicia bianca ricamata le cui balze sussultarono all’unisono con l’alzata in piedi), la signora Antonella Moroni, proprietaria insieme con il marito Pietro della Pescheria marematto, si trasformò in pupille dilatate e furore giustiziero di Medusa. I capelli – laccati secondo la moda recuperata della stagione precedente – si spostarono un istante prima di lei verso l’alto, attendendo in aria la testa livida che li raggiunse subito dopo, dispensando agli immediati vicini di posto un effluvio saponoso di balsamo Garnier ai frutti tropicali e di Curl Mousse di Wella.

“è la terza volta–”

Sul palco, spaventata dal grido in sala, Teresa restò senza fiato per un lunghissimo secondo munchiano. Quindi esplose in una quaterna di singhiozzi che spaventarono, dalla quinta fila, la madre e il padre; consapevoli tanto dell’ipersensibilità della propria figlia novenne quanto del suo rituale catalettico privato: l’apnea autoindotta che preannunciava il disastro. “Ora Teresa rifà la matta”, disse il fratello minore, cinquanta centimetri buoni al di sotto della spalla paterna, distogliendo lo sguardo per un momento dal duo di Digimon Robotics di ultima generazione con cui, dall’inizio dello spettacolo, inscenava combattimenti saturi di sodomia involontaria.

“non ci si comporta così… dov’è il maestro calveri?… esca fuori!”

Dal fondo, il direttore scolastico – i bigliettini da visita nel portafoglio lo denunciavano “dottor Elvio Picchi, pedagogo” – tentava di raggiungere il corridoio centrale tra le poltroncine al ritmo dei permesso, permesso, costringendo una fila scomposta di parenti a una ola cadenzata, piena di soprabiti e cappotti tenuti stretti come fossero i sostegni sussidiari di una parete invisibile.

Teresa si aggrappò alla giacca di Francesco e iniziò a urlare: un urlo a forma di i che le uscì dalla bocca come il filo di bava di una sirena bambina, le si curvò all’altezza della parrucca e percorse l’aria sopra le poltrone fino a spezzarsi contro i finestroni della parete opposta, in fondo alla sala. “Ecco qua”, disse suo fratello ai movimenti sussultori dei genitori, impartendo un colpo mortale (e una dura lezione morale) al Digimon-Skull of Evil trattenuto nella mano sinistra; e accompagnando con un pk-kow-pk-kow risentito lo sfracello della sua testa di plastica contro il vellutino della poltrona.

Paralizzato dietro alla scenografia, Eugenio si decise a uscire allo scoperto, mentre Walter e Stefano si guardavano intorno e tra loro: entrambi preoccupati da una qualche forma di punizione generica che, sicuramente, gli sarebbe piombata addosso da uno dei recessi oscuri del teatro.

Nell’affacciarsi, agitato, dal lato destro della libreria, la giacca di lana grigia di Eugenio rimase impigliata alla croce di legno che teneva su il fondale.

“eccolo qua, il responsabile”, disse la signora Moroni, indicando Eugenio alla gogna del direttore (appena arrivato ai piedi del proscenio) e al resto rumoreggiante della platea.

Con uno strattone, Eugenio si liberò dall’impaccio della giacca facendo pericolosamente oscillare la sagoma di cartone in avanti. Per evitare che cadesse – seppellendoli – su Walter e Stefano, oppose resistenza con troppa foga, determinando un contraccolpo tale da far cadere rovinosamente la libreria all’indietro: con un rumore di crollo che lo lasciò stordito, e con le mani rivolte al fondale a terra, come se ne volesse sottolineare il gesto circense: “Et voilàaa”, dicevano le mani di Eugenio, “esperimento riuscito”.

“si vergogni… si deve vergognare! lei è un meschino”, continuava a gridare la signora Moroni, che ormai aveva raggiunto, dopo lungo esercizio, il giusto tono da rumore di fondo. “Si calmi, signora Moroni, la prego”, le diceva il direttore, quattro sedie alla sua destra, nel corridoio centrale faticosamente raggiunto. “ma calmare cosa?”, rispose la mamma di Stefano, alzando la voce. “licenziare, lo deve, quello stronzo là…”: e indicava Eugenio, sul palco.

Attirata dal fracasso della scenografia caduta, scambiandolo per il rombo di cannone fittizio che avrebbe dovuto attirarla in scena, ignara della crisi generale e convinta che le urla facessero parte dello spettacolo, dalla quinta di sinistra apparve a saltelli Elena: il capino artificiosamente reclinato verso destra, un trucco pesante che la rendeva al tempo stesso inquietante e ridicola, un tamburello tra le mani con cui iniziò ad avvisare del pericolo incombente “i cittadini addormentati di Halle” – il bùm-bùm-bùm autistico di Kattrin la muta in Madre Courage e i suoi figli. Ludovico salutò l’arrivo di Elena con un altro applauso sfrenato, Teresa prese a battere i piedi e a scuotere la testa imparruccata in modo preoccupante (intanto i genitori, da sotto il palco, le dicevano: “Fée, Teresa, calmati): Clara, Lorenzo, Marcello e Rosa guadagnarono, facendosi forza l’un l’altro, il fondo interno del palcoscenico, nascondendosi dietro a un baule aperto pieno di vestiti.

“ha capito?… lo deve licenziare”.

Gli occhi di Eugenio si trovarono negli occhi stralunati di Walter proprio mentre il direttore rincuorava la signora Moroni, a voce bassissima, con un “provvederemo, signora… si calmi”. Indeciso fino a quel punto sul da farsi – Kattrin la muta continuava a saltellare a falcate, da un punto all’altro del palco, trascinando con sé il suo bùm-bùm ossessivo – Stefano si incamminò verso il centro della scena lentamente e – da un lato timoroso di veder perduto per sempre, punizione o non punizione, il suo piccolo momento di gloria; dall’altro intimamente, irrazionalmente certo, per come si erano messe le cose, che un suo gesto avrebbe potuto quietare gli animi e placare la madre – si decise a recitare a gran voce la sua battuta risolutiva.

O, del mondo aurora primitiva!

O respiro di vento che arriva

Da sponde tuttora inesplorate…

“e tu scendi da quel palco, imbecille!…”, disse la signora Moroni al figlio. Teresa smise di piangere, Ludovico applaudì.

Sette giorni dopo la morte di suo padre,

Eugenio disegnò la lapide su un quadernino a quadretti di quando faceva le elementari (sul verso rovesciato: dall’altra parte c’erano ancora calcoli al contrario pieni di [½ ∫ √ 3 x 7 + 11 – 49]); la tomba: come l’aveva vista al cimitero il giorno del funerale.

Una pietra smussata alla meglio – così lui: suo padre, aveva sempre detto di volerla – sepolta in terra “per poco meno di un terzo”. Un vaso da fiori in ferro battuto (“due soli fiori, uno per te e uno per tua madre…”) e la data di nascita e di morte. Nessun nome, così che Dio non lo potesse “rintracciare con facilità”.

Da quando aveva smesso di credere nelle potenzialità artistiche del figlio, Tommaso Calveri si era lasciato morire: gradatamente, prima; e poi di colpo, invischiandosi nel miele nero di una depressione ancora poco in voga, nella seconda metà degli anni Settanta (lontana com’era dalle certificazioni cliniche da rivista dei due decenni successivi); che però – confidando in una congenita predisposizione al deterioramento progressivo delle cellule cerebrali – non si era limitata a escludere Tommaso Calveri dal consorzio sociale, ispirandogli un senso di malessere esistenziale diffuso e di inutilità affettiva. Si era invece accanita su di lui, accrescendone da dentro le capacità affabulatorie, rendendo quella macchia oscura – che gli si allargava nello stomaco, a ogni levata di sole, con la foga inerziale del tempo che scorre – un macigno da esportazione; un peso che, oltre a succhiargli le viscere, ricadeva costantemente sulla testa di suo figlio.

Nel 1978, Tommaso si era accorto che il talento di Eugenio era poco più di un miraggio sopravvalutato, un abbaglio di contorno: l’esasperazione velleitaria di una svista privata che aveva trasformato in oasi, e in riparo, poche gocce d’acqua a mezz’aria. E così, fino al 1984, fino al riscatto ultimo dalla malattia (ottenuto al prezzo, gravoso, di una caduta libera dal terzo piano), la depressione di Tommaso – diventata mese dopo mese una figura tridimensionale capace di sostituirsi al padre che lui era stato un tempo – si era nutrita delle offese al figlio: delle violenze linguistiche che era riuscita a scovare, dalle croste più buie della propria natura di macchia, per rendere inaccettabile l’esistenza di Eugenio.

“Sei come un vestito della festa messo troppe volte, Eugenio”. Questo gli diceva, suo padre, quando Eugenio aveva solo dieci anni. “Hai presente il vestito nuovo che si indossa a Natale, o a un matrimonio? Quando lo lasci nell’armadio senza mandarlo in lavanderia, dopo la festa, e poi magari ti serve all’improvviso e lo tiri fuori, sei costretto a rimetterlo così com’è… Be’, figlio mio, è allora che dal vestito riemergono vecchie patacche di cui non ti eri accorto. Lo avvolge un alone di alcol, un retro…odore muschioso… È l’idea incarnata della gualcitura, anche se a vederlo da fuori potrebbe sembrare – potrebbe: ricordati… Potrebbe sembrare in buono stato”. Pausa. “Tu, Eugenio, adesso sei così. È bene che te lo dica io, che sono tuo padre, prima che te lo dicano gli altri. Sei come quel vestito lì”.

Eugenio, a dieci anni, aspettava paziente che il padre terminasse e gli regalava un “sì papà” pieno di rimorso; misto a uno struggimento da competizione e sconfitta: nella speranza che bastasse questo, al padre, per farlo ritornare felice.

E invece a Tommaso non bastava mai. “Troppo tempo, ti ho dedicato, Eugenio. Avrei dovuto capirlo che non eri intelligente come me. Che il tuo talento era un fantasma che vedevo io e basta… Hai soltanto rovinato la mia vita e la mia possibile carriera”.

E tutte quelle frasi, ripetute a oltranza per sei anni, dal 1978 al 1984, sempre più crudeli e gratuite proporzionalmente all’avanzare della depressione – e della malattia cerebrale che la alimentava, aumentandone le possibilità distruttive – si erano affastellate, una in fila all’altra, in quella fine di ottobre dell’84.

Eugenio riusciva a vederle, le frasi di suo padre, mentre si spintonavano tra loro: per entrare nel suo cervello dalle orecchie e ucciderlo, una volta riunitesi per sempre in un esercito berciante di parole. Così, per esorcizzarle, per affossare la loro caparbia volontà di esistere anche dopo la morte di chi le aveva create, Eugenio aveva preso dalla libreria della sua stanza il primo quaderno che aveva trovato. L’aveva appoggiato sulla scrivania e, con una Grinta nera, aveva disegnato la versione stilizzata e minimale del suo ultimo ricordo di Tommaso. “State lì”, aveva detto. “Entrate lì”. E – potere degli esorcismi di carta – tutte le frasi di suo padre gli avevano obbedito. Si erano calate dalle orecchie al quaderno, scorrendogli veloci sulle braccia con la frenesia di soldati cui venga annunciata la licenza prima della battaglia. Dietro di loro, erano scappati via anche i ricordi precedenti la malattia: i sorrisi di Tommaso quando restavano ore, da soli, a dipingere; le spiegazioni lunghe e tortuose con cui cercava di insegnargli una parte. Le volte che l’aveva preso in braccio e portato a dormire, quando si era spento su una sedia, all’improvviso, mentre Tommaso gli parlava. Per non perdere tutto; perché si salvasse una memoria selezionata e sopportabile di quello che era stato – almeno per gran parte della sua vita – Tommaso Calveri, Eugenio coprì il disegno con la mano.

Tra le dita, schiacciata come una fila di formiche in cordata orizzontale, gli rimase appiccicata la frase con cui tutto era cominciato. Le parole che suo padre gli aveva detto quando aveva sei anni, prima di curarne “l’addestramento all’arte”.

“Tu, Eugenio”, gli aveva spiegato Tommaso, “sei la reincarnazione di Bertolt Brecht”.

Davanti al direttore, quello che Eugenio riusciva a capire

era davvero molto poco. Nell’ufficio all’ultimo piano, con la porta chiusa a tre mandate – il direttore s’era messo la chiave nella tasca dei pantaloni, dopo l’ultimo cra-cratch – Eugenio, seduto, con ancora i vestiti di scena addosso, ascoltava in silenzio la ramanzina del “dottor Elvio Picchi”.

“…È davvero una situa∞*¶¡{§¿ incresciosa, Calveri… È, anzi, la dimostra∞*¶¡{§¿ evidente chee– che la nostra disquisi∞*¶¡{§¿ dell’altro giorno è passataaa… è stata– come dire? Fatta cadere nel vuoto, inosservata– Ma mi sta ascoltando?”

Eugenio fece di sì con la testa.

“Bene… Certo, io– insomma, non era mia inten∞*¶¡{§¿ arrivare a una solu∞*¶¡{§¿ di questa gravità in tempi così rapidi, Calveri… Ma la sua ostina∞*¶¡{§¿, davvero… l’incredibile ottutusità, mi lasci dire, con cui lei, lei– non ha voluto minimamente migliorare la sua condi∞*¶¡{§¿… E dopo tutto il tempo che avevamo passato a discuterne… È assurdo, Calveri… veramente assurdo…” Una semipiroetta alle spalle di Eugenio. “E inoltre è una prova della– della sua incapacità di accettare consigli… Nei suoi panni io, quantomeno, avrei provato a riflettere un momento, prima di imbarcarmi in una… una– sì, una provoca∞*¶¡{§¿ di questo tenore… Ma lei sembra non voler capire, signor Calveri. Davvero non vuole capire…”

Già prima di sedersi Eugenio aveva capito, invece, che non sarebbe stato in grado di seguire il ragionamento di Picchi. Sapeva che l’eloquio del direttore era affastellato di sostantivi pericolosi e inarrivabili, per lui, in quel momento della sua vita. Si ricordava con esattezza del gusto di Picchi per la ripresa, per la sottolineatura ostentata. La precisione con cui trovava, in ogni frase, il modo di ribadire i concetti attraverso uno sproloquio di suffissi incomprensibili – per Eugenio. Consapevole, del resto, che la colpa non era, ovviamente, imputabile solo al modo di parlare del direttore. La colpa vera era della malattia.

Così, stretto nelle spalle della sua giacchetta grigia di lana ruvida, i capelli rapati a zero – se li era tagliati quella mattina stessa: ancora non si era abituato al senso di mancanza che la nuova testa gli comportava – gli occhialini tondi con la montatura in ferro dorato comprati in occasione della prima, Eugenio riusciva a cogliere la stizza di Picchi nei passi crocchianti che il direttore scandiva nel parquet dietro di lui; nei bruschi cambi di tono tra una scomparsa della voce e l’altra.

Galleggiando sulla spuma maldimarica dello stordimento, trovava una conferma generale delle decisioni del direttore nei suoi gesti: in poco tempo aveva imparato a sue spese che rivelavano molto di più, se solo li disaccordava dalle parole. “Come quando ci si concentra sul labiale di alcuni attori nei film degli anni Sessanta e Settanta”, pensava, un sorriso di circostanza a uso di Picchi, “e ci si trova

perfettamente: ‘diciòtto, novantòtto– dièci, dùe, diciannòve, cinquàntasèi’… i due fiumi paralleli della vita fortuita e del doppiaggio: il modo in cui la realtà filmata (la verità fittizia che filtra dalle riprese) può essere riscritta, aggiunta, divagata, corretta; e intanto si biforcano le due strade fuorisincrono del significante e del significato; perché poi i numeri detti a caso sono quello che davvero la persona viva, la carne e il sangue e le viscere della persona viva che parla, ha cercato di dire realmente al presente che aveva intorno– l’espediente dello schermo numerico, il ritardo sulle parole, era stato usato da tutti, più o meno, da Tanio Boccia a Federico Fellini; perché l’idea dell’arte di Orson Welles e di Ed Wood jr può anche essere la stessa, diverso è il modo–” Si ricordava, Eugenio, di quando in Straziami ma di baci saziami di Dino Risi il treno si fermava a un passo dal suicidio di Nino Manfredi e di Pamela Tiffin, e il frate domenicano che si affacciava oltre lo sbuffo di fumo gesticolava contro la fine delle speranze: e le sue labbra scandivano due, tre, quattro, cinque, sèeei, sèeette, mentre la voce futura del doppiatore si sostituiva alla verità arbitraria di quei numeri con ‘vede e provvede, la Provvidenza’…

era la malattia che lo costringeva a queste distrazioni a intarsio. Obbligandolo a una fuga momentanea dalle frasi che riusciva a ricostruire, a stento, dopo ogni pausa, in quella danza forsennata che le parole si ritagliavano nella voce di Picchi. Una danza di silenzi ovattati e di musica inesprimibile che stordiva Eugenio e lo rendeva incapace di repliche sensate.

Ipofasia di Dipentelz, si chiamava la malattia. Ellissi selettiva della “memoria immediata”. Regressione alla fase prelinguistica “con deviazione mirata dell’apprendimento”.

“Ha capito, ora, Calveri? Ho ricevuto un’ indica∞*¶¡{§¿ precisa, non posso fare altrimenti…”

Picchi gli stava semplicemente comunicando la ratifica ultima del suo licenziamento. Inevitabile, ormai. Ne avevano parlato una settimana prima (anche se attraverso il paravento burocratico dei se e dei valuteremo), il giorno stesso in cui Eugenio era andato da Picchi a chiedere il permesso per la recita. “Ah, giusto lei, Calveri–”, aveva esordito il direttore. E tra musica e incomprensioni, Eugenio era comunque riuscito ad afferrare che la sua esistenza lavorativa era in bilico tanto quanto la sua vita normale di parlante e di ascoltatore. Questo, malgrado le indubbie doti reattive che l’avevano portato ad affrontare (e a gestire) per mesi, senza farsi accorgere dai bambini e dai colleghi, quello che lui stesso pensava come “il principio di una capitola∞*¶¡{§¿ dolorosa al grottesco irrimediabile della realtà”.

Tre mesi prima della recita, una mattina di agosto,

Eugenio si era svegliato con un’impressione di pesantezza allo stomaco, subito ricondotta – non appena il sole della mattina l’aveva centrato in pieno viso, incidendogli tra le sopracciglia e il naso una versione in negativo e sovraesposta della maschera di Zorro – alla cena messicana della sera prima. Con Vittoria, sua moglie, avevano deciso, per una volta, di dimenticare i calcoli domestici cui erano costretti quotidianamente (i 2380 euro ridicoli dello stipendio mensile di lui, i 1100 euro della cassa integrazione di lei) e di andare a cena fuori a festeggiare l’8 agosto; i diciassette anni del loro matrimonio.

In palese, ribelle affronto alla stagione e agli obblighi alimentari della nuova legge sulla salute, Eugenio aveva sfidato gli dei microbiotici della sua ulcera rettale con una doppia porzione di chili con carne “alle triple spezie”.

Così da convincersi, la mattina dopo, che una seduta dolorosa sulla tazza del cesso sarebbe bastata a cacciargli via la pesantezza; sostituendola con un bruciore focalizzato, magari: ma riparando dietro diagnosi conosciute il disagio fastidioso di quell’impressione che l’aveva svegliato.

Vittoria era addormentata e borbottante accanto a lui, nel letto. Le lenzuola le si erano appiccicate a onde, sulla pelle, come se le avesse espulse lei dal proprio corpo durante la notte. “Prepari tu la cola∞*¶¡{§¿…?”, gli aveva detto; emergendo per un attimo da quel mare sudato in cui s’era avvolta – un movimento innaturale della testa, un doppio battito di ciglia: il coperchio di un portagioie che si richiuda con uno scatto imprevisto sulla mano del proprietario.

“Cosa?”, aveva chiesto Eugenio, con ancora nelle orecchie l’accenno di una musica sconosciuta che si era sovrapposta alla voce della moglie.

“La cola∞*¶¡{§¿…”, aveva ripetuto Vittoria; voltandosi verso il muro e trascinando con sé il groviglio bianco del letto.

Come fosse stato estratto da un forcipe invisibile, il grumo di pesantezza nello stomaco gli era scomparso all’improvviso, lasciando al suo posto un cratere informe dentro il quale cominciava a franare la sabbia di una serie indefinita di terrori remoti e indistinguibili.

Eugenio era sicuro di avere sentito di nuovo la stessa musica provenire dalla voce di Vittoria. Non poteva sbagliarsi. Prima un numero impreciso di sillabe (scomparse, nella sua memoria recente di appena svegliato: soffocate dalle note che ne erano scaturite), poi la battuta, o le battute iniziali di qualcosa. Non avrebbe saputo dirlo con assoluta certezza, perché la musica aveva affogato le parole intorno, espandendosi in un accenno di melodia che l’aveva sorpreso. In più, non appena aveva provato a ritornare a tutt’e due le volte in cui Vittoria aveva borbottato una qualche richiesta, si era reso conto – di questo in modo compiuto – che della musica, delle battute, delle note, aveva una consapevolezza che implicava insieme la natura dei suoni e l’immagine visiva di quegli stessi suoni: numeri, iscrizioni fuoririgo piccolissime. Segni che non credeva di poter distinguere – perché lontani, sbiaditi: come fossero visti da un cannocchiale rovesciato – ma dei quali aveva una percezione esatta. “Come quando ci si sveglia di botto”, aveva spiegato di lì a un paio di giorni al neurologo, “e per un momento, un istante brevissimo, ci si ricorda perfettamente del sogno – dei sogni, di tutte le connessioni che ci hanno portato fino alla… al finale, no? E però tutto, anche la fine del sogno, che ci ha svegliati, scompare senza traccia… Ecco, dottore: a me rimane questa impressione di– di perdita di tutto un mondo che invece una parte di me conosce benissimo e, anzi, lo sa riconoscere, quando lo vede o lo sente, non lo so…”

Seduto sul letto, quella mattina di agosto, aveva costretto Vittoria a svegliarsi e a ripetere quello che aveva detto. La moglie l’aveva guardato, con l’odio familiare di chi è ancora immerso nel sonno e non vorrebbe uscirne nemmeno a costo della vita. “il caffè”, aveva detto, infastidita. “Ho chiesto se facevi tu il caffè…”

Per un solo istante Eugenio si era rasserenato; per poi rendersi conto che il ritorno mancato del fenomeno era solo momentaneo. Che il ricordo nebbioso di quella musica – il suono, le note che lo indicavano – era troppo reale, troppo evidente perché lui potesse davvero dimenticarlo così, considerando quello che aveva sentito come una prosecuzione allucinata del sonno.

“No, Vittoria, perfavore– Le parole esatte… Ripeti le parole esatte…”

Mugugnando, Vittoria aveva scansato le lenzuola spostandole sul lato del letto di Eugenio. A Eugenio era sembrata bellissima, con la camicia da notte trasparente che si era impossessata delle curve morbide del seno; le tette, rilassate, che digradavano sui versanti opposti dei fianchi con la grazia meravigliosa di un disfacimento leggero: gli anni posati sulla carne di Vittoria come un lungo, soffice abbraccio di Eugenio che le schiacciava il seno e rannuvolava le cosce di confini nuovi, più larghi: come se respirassero in cerca di nuove linee di pelle – ∞*¶¡{§¿, sentì Eugenio. Ritornando con uno stolzo dalla fuga lungo il corpo di Vittoria. “Io non dico a letto”, aveva continuato lei, infilando i piedi nelle pantofole – sulla schiena, due fossette sotto le scapole sembravano le cicatrici di un intervento – “ma almeno stamattina, dico: almeno una volta alla settimana…” – un intervento chirurgico, come se le avessero asportato le ali – “la cola∞*¶¡{§¿ la potevi fare tu”.

Eugenio le si era precipitato alle spalle, aggrappandosi a lei di schiena, “Vittoria”, era riuscito a dire, spaventato. “Vittoria…”, e si era stretto forte a lei, come se quello fosse l’unico modo di proteggersi da sé stesso, l’ultimo saluto prima di morire.

C’era voluta l’intera mattina, una mattina di sabato

piena di frenesia e di numeri di telefono (neurologi trovati sulle pagine gialle, l’irrintracciabilità del medico di famiglia, segreterie telefoniche di cliniche private con in sottofondo musica reggae remixata o la marcia trionfale dell’Aida).

Eugenio aveva provato a spiegare a Vittoria la storia della musica – che si riproponeva di tanto in tanto, mentre lei parlava, agitata, in cerca di chiarimenti. Ma, come per tutti i problemi che diventano banali solo una volta trovato il modo per risolverli, Eugenio era incapace di fermare in tempo la moglie indicando con precisione le parole giuste che scatenavano il fenomeno. L’avvento della musica svaporava il resto della frase intorno – prima e dopo – rendendo impossibile rintracciare un punto esatto nel discorso.

L’unica cosa che Eugenio e Vittoria avevano capito era che non era una sola parola a condizionare l’avvio della “battuta” – così la chiamava lui, dopo averle spiegato che intuiva, in un senso che non era possibile determinare, anche la consistenza fisica della visione. Tra la disperazione crescente di Eugenio e lo sgomento assonnato di Vittoria, inoltre, non era stato facile delimitare con cura il campo d’indagine. Avevano provato ad analizzare la circostanza – Vittoria in vestaglia, seduta sul divano; Eugenio in boxer e a torso nudo che si massaggiava le tempie girovagando senzameta da un punto all’altro del salone – constatando che 1. sicuramente c’era una ragione: una scintilla di qualche tipo che scatenava l’incomprensione di Eugenio, anche se non riuscivano a identificarne le cause partendo dall’incertezza descrittiva dell’effetto: “la musica”; e che 2. questa “strana allucinazione auditiva” – Vittoria si ostinava a definirla così, nonostante il diniego ripetuto di lui – poteva dipendere tanto da un principio di esaurimento nervoso del marito, quanto dal primo manifestarsi di una malattia cerebrale ereditaria, visto che era a conoscenza della storia personale di Eugenio e dei problemi che aveva avuto suo padre.

Alla fine, stanca – e preoccupata – dai continui “ripeti, prova a ripetere…” di Eugenio (che non portavano a capo di nulla, visto che l’eco non del tutto spenta della musica si sommava alla ripresa di battuta), l’anima sistematica dell’infermiera – attualmente allontanata dal lavoro ospedaliero – Vittoria Bernelli in Calveri prese il sopravvento. Vittoria sfilò il vocabolario dalla fila di volumi della libreria e cominciò dall’inizio, leggendo a una a una, dalla a in poi, tutte le parole. Ci vollero sei intere pagine di abbandono, volontà di abbarbicare, esasperazioni da abbondanza concluse in un abbraccio (Vittoria che ogni volta alzava gli occhi dai lemmi e fissava Eugenio in attesa di un cenno, muto, di ascolto interiore) prima di arrivare all’esplosione della prova.

“Abbrevia∞*¶¡{§¿”, aveva detto Vittoria. Eugenio l’aveva guardata senza capire, gli occhi e la bocca riempiti da una musica che sentiva solo lui. “Ab-bre-vi-a-∞*¶¡{§¿”, aveva ripetuto lei. Dieci minuti dopo, dopo dieci minuti di tentativi, messe a fuoco sbagliate, parole saltate nell’aria della stanza come note lasciate cadere da un pianoforte della memoria, sia Vittoria sia Eugenio erano riusciti a capire che lo strano fenomeno della musica esplodeva a ogni suffisso -zione (diceva lei); agni∞*¶¡{§¿, perdi∞*¶¡{§¿, vesti∞*¶¡{§¿, ambi∞*¶¡{§¿, stagna∞*¶¡{§¿. Vittoria parlava e gli occhi di Eugenio si colmavano di una ripeti∞*¶¡{§¿ ossessiva e incomprensibile della stessa musica sconosciuta. Neanche pensare, gli riusciva più: se si concentrava sulle parole di sempre, ritrovava quel motivo impossibile da descrivere; anche le frasi di suo padre si trasformavano in uno scoppio di note che schizzava sui ricordi intorno, allagandoli di suoni prolungati. “Tu, Eugenio, sei la reincarna∞*¶¡{§¿ di Bertolt Brecht”.

“Prova a parlare”, aveva detto lei, con calma. “Prova a dire emo∞*¶¡{§¿… Provaci”.

Eugenio l’aveva fatto. Una volta capito qual era il segmento di parole che gli si trasformava in musica, aveva provato a ripetere inerzialmente le sillabe che aveva sempre usato senza fatica. “Emo∞*¶¡{§¿”.

“L’hai detto giusto, Eugenio, hai detto emo∞*¶¡{§¿…”

A Eugenio era venuto da piangere; Vittoria aveva cominciato a dedicarsi alla ricerca telefonica di qualcuno che potesse aiutarlo. Qualcuno che fosse in grado di decifrare il male partendo dall’ossessione di una sola battuta; o due. Anche senza conoscere la musica.

E ora, come dire a Picchi, senza giustificarsi,

che le sue parole gli erano oscure più dei suoi gesti; che gran parte di quello che il direttore scolastico diceva gli era incomprensibile; che Eugenio Calveri – ancora vestito “da Bertolt Brecht”, in previsione della sua entrata in scena alla fine del monologo di Walter: per questo la giacca grigia, gli occhialini e la rasatura – soffriva di una malattia specifica e (per quel che ne sapeva) incurabile?

“Mi vuole dire perché ha voluto essere così offensivo con la signora Moroni, eh? Un tale affronto durante la recita del figlio? Poi da lei, che si atteggia a progressista. Davvero una caduta di stile inconcepibile”.

“Io…”, come sempre, da mesi, Eugenio cercava le parole tra i rimbalzi di suono che gli saltellavano nella testa. “Io non credo che la parola pescivendola possa essere considerata un’offesa o ‘un oltraggio a qualcuno’, anzi, era una… una –

spiega∞*¶¡{§¿

– nasceva da una volontà di spiegare… no… spiegare no… Voleva essere la –

dimostra∞*¶¡{§¿

– volevo dimostrare come sia possibile, ancora, parlare di un insegnamento per tutti, perché la verità”, la testa gli sembrava un gelato fritto al contrario, con la cute ghiacciata e la pastella sfrigolante che gli foderava le pareti interne della scatola cranica, “…era un tentativo di ricordare–”, Picchi intanto lo fissava cercando di mostrare il giusto sguardo di chi non voglia credere a quello che sente, “…ricordare quanto sia importante condividere i progressi della scienza– il resto è stato un tentativo di straniamento, un impulso teatrale che ho…”, mentre parlava, schivando le battute e la musica senza darlo a vedere, si rendeva conto di non poter chiamare in causa i bambini, commentare il gesto estemporaneo di Walter, le tre volte che aveva indicato la signora Moroni; e la fatica raddoppiava. “Ho voluto insegnare ai bambini cosa voglia dire recitare e al tempo stesso dimenticare l’ –

immedesima∞*¶¡{§¿

– evitare di immedesimarsi… Come può anche solo pensare che– che puntare il dito sulla mamma di Stefano volesse essere offensivo? Io– io sinceramente sono allibito, dottor Picchi. Faceva parte della –

drammatizza∞*¶¡{§¿

– della recita… Come può la signora Moroni vergognarsi del lavoro che fa, se è un lavoro onesto?”, la musica cominciò a battergli in testa come se ne volesse uscire; lo costrinse ad alzare la voce. “mi chiedo a che punto avete– mi chiedo cosa sia diventata, questa maledetta –

na∞*¶¡{§¿

– questo stramaledetto paese, per costringere le persone a vergognarsi della miseria o del tipo di mestiere che fanno, maledi∞*¶¡{§¿… Se davvero è stato frainteso, il gesto di indicare qualcuno che è nel testo di Brecht perché ha il diritto sacrosanto di esserci… perché ha il diritto di sapere come stanno le cose, cazzo. ha capito o non ha capito”, Eugenio imitò la voce del direttore, la musica in testa era un trapano lanciato da dentro contro gli occhiali, “dottor Picchi, che si stava parlando della necessità di una istru∞*¶¡{§¿ pubblica, eh?… Che è di questo, che si stava parlando… Del potere; del filtro che viene usato per trasmettere la conoscenza, delle persone come lei che si adeguano… Quando parlo della ridistribu∞*¶¡{§¿ delle ricchezze a scuola io intendo la musica di Kurt Weill e la teoria dei numeri di Dedekind!”

Picchi diventò rosso come i gamberoni che aveva mangiato a pranzo.

Dopo l’ultima -d di Dedekind, però, Eugenio si rese conto che il suo discorso – emotivo, oratorio, raffazzonato, umorale: gli aggettivi gli si elencavano in testa come su un registro di classe – non era compiuto.

La musica che lo limitava, l’ossessione

che non gli permetteva di usare – soprattutto: di riconoscere mentre parlava – le parole esatte che gli servivano, avevano deviato l’ultimo atto della sua presenza a scuola verso le sponde incerte della normalizza∞*¶¡{§¿, della banalizza∞*¶¡{§¿.

Avrebbe dovuto essere più chiaro, spiegare che non solo di disagio per il lavoro in genere, si trattava; non era la vergogna immotivata per il proprio mestiere di pescivendola, la molla che aveva fatto scattare (e urlare) la signora Moroni. Era la vergogna per il proprio reddito. La mamma di Stefano non si sentiva a disagio per essere stata chiamata in causa in quanto “venditrice di pesce”, ma perché imprenditrice “di poco conto”.

Trent’anni di propaganda più o meno esplicita – dall’inizio degli anni Ottanta fino a quell’autunno del 2014 – avevano costretto la maggioranza dei cittadini italiani a un costante raffronto con la propria dichiarazione dei redditi. L’avanzare criminale delle tre fasi di inflazione “al rialzo programmato”, oltre ad allargare esponenzialmente la forbice tra gli inscusabilmente ricchi e i drammaticamente poveri, aveva tagliato di netto qualsiasi possibilità filosofica di non vedere le ristrettezze economiche come una colpa. Anzi, l’equazione eccessiva miseria = indizio di disonestà era stata (se non de iure, sicuramente de facto) ratificata già nel dpf del 2009; addirittura dividendo le aliquote erariali in tre fasce: “di poco conto”, “mediamente tassabili” e “benefattori fiscali”. Lasciando fuori dai calcoli i “miserevoli” e i “fuoriquota”. E riservando ai primi la gogna sociale dell’elemosina privata; ai secondi, la soglia di contribuzione bloccata al 21 per cento “per non legittimare l’odio di classe” e “la persecuzione tributaria”. Il susseguirsi dei quattro governi successivi aveva rimesso in gioco il complesso teorico della riforma, mantenendola però inalterata nella prassi (divisione in fasce compresa).

Questo era il motivo principale – almeno: uno dei due o tre motivi fondamentali – per cui Eugenio aveva chiesto a Walter quel colpo di teatro poi ripetuto. Per questo, anche, a un passo dal licenziamento – perché già prima che Picchi gliene parlasse, Eugenio si era reso conto che, tra la malattia e le prime avvisaglie di inutilizzabilità dei propri compiti lavorativi, la sua esistenza alla Bettino Craxi era segnata – Eugenio aveva pensato di allestire la recita con i bambini. Perché almeno restasse il ricordo di un gesto, tanto da poter ristabilire (anche se nella piccola comunità di una scuola elementare di Ariccia, in provincia di Roma), almeno per un giorno, per un paio di monologhi o tre, quello che Eugenio considerava il giusto peso da riservare alle cose.

Avrei dovuto parlarne, del morire lento delle cose; e dell’abitudine che questo comporta, se non ci si fa attenzione. Dovevo… non dico giustificare, ovviamente, ma vagliare, alla luce di ciò che ha detto, il comportamento della signora Moroni. Avrei dovuto essere più preciso, uscire dalla palude del populismo fine a sé stesso e stendere questo coglione di Picchi al vento della mia logica, un passo alla volta, fino a vederlo sfinito. Ma come si fa a usare le parole giuste, quando una stracazzo di musica sconosciuta ci impedisce anche di pensare, condiziona le nostre frasi, le smozzica in tanti tronconi che rischiano di essere fraintesi; quando non si ha la possibilità di risentirci, e tutto diventa al tempo stesso immediato e inconcludente, ci asciuga le idee in stagni pieni di suoni e di inizi che si ripetono fino a perdere significato, per quanto belli siano; diventano un rumore di fondo che ci accompagna, non si distingue più la voce di dio dal rumore di ferraglia.

Questo, avrei dovuto dire,

pensava Eugenio. E intanto Picchi – con il sudore che gli colava dalla fronte, la pelle del viso tiratissima e rossa come se il sangue si fosse concentrato tutto nella sfoglia sottile tra la fronte e le guance – aveva cominciato a scrivere su un foglio di carta intestata.

“Ora glielo dico, a questo stronzo qua”, pensava Eugenio, “che cos’è l’ipofasia di Dipentelz. Chi era Dipentelz… Glielo dico e poi me ne vado via, senza neanche salutare”.

Laol Sanzen Dipentelz era nato ad Aschaffenburg

sul Meno, in Germania, alla fine dell’Ottocento. “Precisamente nel 1884. L’8 febbraio”. L’aveva detto il neurologo a Eugenio e a Vittoria appena due giorni dopo l’inizio della malattia. Cresciuto negli stessi boschi che avevano visto nascere i fratelli Grimm, aveva da subito dato prova (“a soli dodici anni”) di essere straordinariamente portato per l’analisi matematica e per le “scienze esatte in generale”. Tanto da trovare quella che sarebbe stata definita la Costante di Dipentelz (la prima delle due definizioni specialistiche legate al suo nome); ovvero “una funzione numerica costante che, nella numerazione a base [8], se moltiplicata per un qualsiasi numero naturale maggiore di 2 cui sia stata aggiunta la figura modulare del 7, permette di stabilire l’esponente esatto da attribuire a quello stesso numero di partenza per poter calcolare il numero dei numeri divisibili per lo stesso”.

Eugenio e Vittoria si erano guardati sbalorditi, leggendo l’opuscolo informativo che gli aveva regalato il dottor Sartiani, il neurologo.

Alla fine della prima guerra mondiale, dopo dieci anni di studi a Parigi che l’avevano reso famoso in ambito scientifico e apolide in ambito sociale, “tanto da essere considerato uno dei primi obiettori di coscienza conclamati della storia: anche Russell aveva il massimo rispetto per lui”, Dipentelz aveva deciso di trasferirsi a Boston e lì, sulla costa orientale degli Stati Uniti, perfezionare alcune applicazioni pratiche delle sue ricerche – “si deve a lui anche uno dei primi e più innovativi abbozzi di ‘programmi informatici’ fatti tra il 1918 e il 1921. Dipentelz aveva capito che introducendo una variabile finta che permettesse il ritorno reiterato all’inizio del programma, la macchina calcolatrice avrebbe potuto continuare a elaborare gli stessi dati in eterno”. Eugenio aveva disegnato un punto interrogativo a forma di pupilla marrone. “Diceva che se solo si fosse riusciti a mettere tutti i dati del mondo in una macchina calcolatrice – le chiamava così, lui – si sarebbe potuto inserire la variabile fittizia ‘di ripristino’ nella prima e nell’ultima riga del programma: così il mondo non avrebbe avuto mai fine, l’eterno ritorno sarebbe stato giustificato in modo analitico e la scienza avrebbe permesso alla filosofia di – lui lo diceva in tedesco – non pisciare fuori dal buco dell’orinatoio, prestando solo le intuizioni”.

Una mattina di ottobre del 1922, però, seduto a fare colazione nella cucina della sua casa di Boston, mentre alla radio annunciavano il nome del nuovo capo del governo italiano, si era appalesata per la prima volta la malattia che avrebbe preso il suo nome.

“Dopo la riunione fatta lo scorso lunedì 16 ottobre nella città di Milano, in Italia, un non foltissimo gruppo degli appartenenti al movimento fascista ha marciato su Roma senza che né il re né il Parlamento prendessero provvedimenti. Anzi: il re, Vittorio Emanuele iii, ha affidato l’incarico di capo del governo al leader fascista…”

E qui, Laol Dipentelz sentì uscire dalla radio – una grossa Marelli giallonera che aveva portato con sé dall’Europa – un poderoso rutto. Un’emissione sorprendente: tanto che Dipentelz “avvertì una curiosa sensazione di pesantezza allo stomaco”; evidentemente per il disagio trasposto: per la compartecipazione emotiva alla figuraccia dello speaker di turno – un imprevisto aerofago che, molto probabilmente, gli sarebbe costato la carriera alla rko. Ma Dipentelz non aveva ancora finito di dispiacersi per la sorte segnata del radiocronista (“un destino brillante sporcato da un hamburger alle cipolle maldigerito”) – radiocronista che, professionalmente (Dipentelz si era trovato ad ammirarlo, quest’uomo impassibile davanti alla sciagura gastrica), continuava a leggere le news sull’Italia senza imbarazzo – non aveva ancora finito di commiserare un animo tanto nobile e rigoroso, che il fenomeno si ripresentò, identico a prima, mortificando d’un tratto l’orgoglio momentaneo regalato dallo scienziato allo speaker. “Il re ha inoltre affidato al nuovo capo del governo–”

Lo stesso rutto, pensò la mente catalogatrice di Dipentelz. Lo stesso, identico rutto. (Addirittura, Dipentelz ne ebbe una visione nebulosa. Nelle sue memorie la descrisse: “la rappresentazione schematica di un’onda sonora come potrebbe raffigurarla un bambino: )))))))… Un’onda sonora che ‘prende fiato’ in sordina e poi si propaga, da un punto in poi dell’emissione, con un’intensità costante e duratura”). Scosso dal fenomeno, sempre chiedendosi come fosse possibile che il radiocronista non accennasse neppure a una scusa di qualche tipo, né sembrasse minimamente sconvolto dall’effetto causato in lui dall’ultimo pasto della giornata.

Inoltre, raccontò Dipentelz a un intervistatore nel 1948, poco prima di morire: “mi ero reso conto che c’era qualcosa di… di anomalo nell’episodio della rko. Quella stessa mattina, una volta arrivato nel mio studio, al mit, chiesi al mio compagno di stanza, il professor Loewensthal – un fuoriuscito, come me, con cui studiavo le applicazioni della mia costante sul calcolo logaritmico a base otto… gli chiesi se aveva sentito il radiogiornale delle undici alla rko… Lui mi disse, mi rispose di sì, anzi – preoccupato per la nomina, in Italia – disse quello che per lui era il nome del nuovo capo del governo e io sentii di nuovo lo stesso rutto… lo stesso rutto dello speaker… Fu allora che capii che qualcosa non andava in me… Che non erano loro a ruttare, né lo speaker né Loewensthal – anche se all’inizio fu devastante sentir ruttare un uomo compìto come Abraham Loewensthal: un ricordo memorabile, tuttora…”

Così, da autodidatta della neurologia e della psicanalisi, Laol Dipentelz trascorse i successivi anni della propria vita a studiarsi. Partendo da una suggestione casuale della Psicopatologia della vita quotidiana di Freud di cui era già a conoscenza, il caso del paziente che aveva invitato i colleghi a ruttare (aufzustossen) anziché a bere (anzustossen) alla salute del proprio capoufficio, e risalendo così, di induzione in induzione, lungo le catene dei lapsus fino alla patologia cerebrale, Dipentelz riuscì a isolare e a catalogare la propria malattia, venendo a poco a poco in contatto con tutte le persone che ne erano affette, senza saperlo, e che si credevano invece semplicemente pazze (fino ai tre quarti del xx secolo la dicitura più adoperata per glossare qualsiasi affezione psichiatrica).

Laol Sanzen Dipentelz riuscì a stabilire che la propria malattia non era di natura funzionale, ma andava invece a colpire una minuscola parte del lobo temporale sinistro. Si trattava di una malformazione neurologica congenita, spesso generata da un’anomalia di tipo diverso dei genitori del malato; ma non era trasmettibile ai figli. L’ipofasia di Dipentelz era un fulmine isolato nelle catene genealogiche. Uno e solo uno poteva soffrirne, in un qualsiasi ceppo familiare, nel corso di almeno dieci o undici secoli: dopo questo smisurato salto all’indietro nel tempo i dati non erano più quantificabili scientificamente.

“E pensi”, aveva spiegato Dipentelz all’intervistatore, “che tuttora io non so, malgrado i rutti di cui s’è circondata la mia vita nei ventisei anni successivi a quel mattino di gennaio, quale sia il vero nome del dittatore italiano. Per me – sia a voce che per iscritto – resta e resterà sempre soltanto un rutto nella mia storia personale e nella vita dell’umanità”.

Il dottor Sartiani, il neurologo che aveva accettato di ricevere con urgenza Vittoria e suo marito, una volta venuto a conoscenza dei sintomi di Eugenio, era uno dei massimi esperti di disturbi “dell’interpretazione e della comprensione”. Dopo una visita di dieci minuti a Eugenio, un colloquio pieno di “la sua fissa∞*¶¡{§¿”, “dovrà abituarsi a trovare una nuova considera∞*¶¡{§¿ di sé”, il dottor Sartiani aveva diagnosticato con precisione rassegnata il tipo di malattia, l’ipofasia di Dipentelz, appunto, riempiendo la borsa di Vittoria di opuscoli informativi, fascicoli di riviste specialistiche; e dedicando i successivi cinquanta minuti dell’incontro a una lunga chiacchierata su Laol Dipentelz e le particolarità curiose dei disturbi che generava.

“Sarò da subito chiaro con lei, signor– Calveri… La malattia non può essere curata, perché è la sua natura fisiologica a impedirlo. Per quel che ne sappiamo, il segmento di parola che la condiziona, ∞*¶¡{§¿, non è – almeno in base alle ricerche dello stesso Dipentelz e ai dati in nostro possesso – riconducibile a un qualche trauma pregresso… E qui sta la chiave della sua nuova vita, signor Calveri. Vede, nel mondo ci sono solamente– c’erano, solamente, fino a oggi… fino a lei, 3429 casi accertati della malattia. Lei è il numero 3430. Io stesso mi premurerò di avvisare immediatamente i miei colleghi per posta elettronica…”

Il nervosismo dell’incontro aveva portato a Vittoria un sorriso di compiacimento; come se quella classificazione in qualche modo alleviasse il peso della notizia certa. Se ne era però accorta immediatamente, tossendo. Eugenio era ammutolito, guardava lei e il dottore cercando di scoprire il trucco, l’indizio che l’avrebbe condotto di lì a poco alla fine di uno scherzo.

“Dunque… La– La musica che sente… La conosce, signor Calveri?”

“Be’… No. Non mi ricorda nulla in particolare”.

“E da quello che ho capito lei ne ha anche una visione… come vogliamo definirla? Grafica?”

“Sì sì… grafica. Mi sembra di– intravedere, oltre la musica, una… scrittura musicale, una battuta, delle note, dei numeri… una serie di indicazioni…”

“Bene… Insomma, abbiamo isolato il tipo… Dunque: l’ipofasia di Dipentelz è stata chiamata così – da Dipentelz stesso – perché in qualche modo limita la possibilità di parlare– di ‘dire’, no? Ma agisce in modo selettivo e – mi ascolti bene – casuale su alcune porzioni di linguaggio… Per banalizzare con un esempio che però, stia attento, non è preciso: è come fosse un tipo di dislessia ossessiva e mirata. Lei, in un certo senso, è fortunato, perché l’ipofasia investe una parte delle parole di cui lei era già pienamente cosciente, prima dell’insorgere dei primi sintomi… Quindi, non dico che non servirà una forza di volontà ferrea, però– lei può, imparando a gestire l’“attacco” della musica… trovare nuove strade, sostituire le parole che le… le suonano in testa, con altre parole. Sarà difficile, certo, ma non è impossibile. Consideri la malattia un… lei è credente?”

“No”.

“Va bene… La consideri comunque una prova, un modo (di cui magari non sentiva il bisogno, lo capisco) per– per confrontarsi con la vita…”

“…”

“…”

“Sì, lo so. Vi sembrerà assurdo, però è l’unico modo, mi creda. L’ipofasia comporta una regressione alla fase prelinguistica dell’apprendimento… Sa, quando si è bambini, si impara a poco a poco a ‘decodificare’ i… suoni che provengono dagli adulti, dall’esterno. Si tratta di un lavoro preparatorio durante il quale il bambino impara ad accumulare e poi– e poi a selezionare i suoni. Ecco: provi a pensare che alcuni… suoni, nel suo caso il segmento ∞*¶¡{§¿, siano stati, più o meno due giorni fa, quando le è capitato la prima volta, ‘decodificati’ dal cervello in un modo nuovo, regredendo per un attimo – una sorta di ictus della comunica∞*¶¡{§¿ e della comprensione, una pausa… Pensi che il suo cervello, quella minima parte del lobo sinistro che è intaccata dall’ipofasia di Dipentelz, è tornato, per un istante… indelebile… alla fase prelinguistica dell’apprendimento”.

Eugenio lo fissava, incapace di intervenire, ormai persuaso dell’inesistenza di una qualsiasi cura. Vittoria se n’era accorta e aveva cercato la sua mano, da una sedia all’altra. Aveva intrecciato le dita con quelle di lui senza che Eugenio se ne accorgesse; le era sembrato di manipolare della carne da cuocere. Un petto di pollo, una grossa polpetta di carne macinata.

“Così, rielaborando i suoni che per lei, fino a più o meno l’altroieri, avevano quel suono ed erano portatori di quei significati… li ha ricomposti, riscritti, così da deviare una comprensione inerziale verso una nuova interpreta∞*¶¡{§¿ dei messaggi… Mi segue?”

“Non… Non molto, dottore”.

“Ah, mi scusi… Le farò alcuni esempi. Dipentelz. Dipentelz non aveva mai sentito, in vita sua, il nome di Benito Mussolini. E però (lui pensava fosse successo proprio al momento della cola∞*¶¡{§¿) scusi… durante il… breakfast… il suo cervello ha subito una regressione autoindotta, è tornato – una minima connessione di neuroni in un tempo infinitamente piccolo – a un momento della sua vita in cui i suoni dovevano ancora essere codificati… La connessione di suoni manifestatasi in quel momento – questo, le ripeto, ha a che fare con Dipentelz, non con lei – è stata riscritta. Il cervello ha attinto a una serie di dati già presenti nella memoria di Dipentelz (il rutto) e ha sostituito, da lì in avanti, non solo la… comprensione di quella sequenza di suoni, ma anche la possibilità di identificare i suoni sostitutivi… Infatti Dipentelz non è mai riuscito a descrivere, se non approssimativamente, le particolarità di quel rutto”.

Vittoria aveva chiesto chiarimenti al posto di Eugenio, ormai nel pallone aerostatico della sua tristezza galleggiante.

“Scusi, dottore”, l’aveva interrotto. “Vuol dire che– che Dipentelz… ed Eugenio, hanno… cancellato parti del loro linguaggio, le hanno sostituite con altre parti?”

“Più o meno, signora Calveri… Ma non è esatto. L’ipofasia impedisce di dire, pensare, leggere – è la… componente visiva del disturbo che fa questo… la– alcune sequenze di suoni del linguaggio che siano in qualche modo portatrici di significato per il… il paziente affetto dalla malattia. Il cervello, vede, riscrive, non cancella. Trasforma senza distruggere, perché sa in partenza che sta operando in sistemi comunicativi già codificati… crediamo sia una forma di– di difesa inconsapevole. Insomma, è capitato che suoni comunicativi in una o più lingue siano stati trasformati in rutto, o in musica– mai viceversa. Per ora, comunque… Perché a voler essere precisi, rutto e musica (soprattutto: visto che è un linguaggio in sé), sono parte della comunicazione linguistica… Insomma: non è mai capitato che la riscrittura interessasse porzioni di linguaggio incomprensibili in una data lingua: nella lingua del malato, o in una lingua qualsiasi conosciuta dal malato”.

“Ma scusi, mio marito non sente più ∞*¶¡{§¿ , che da sé non significa nulla…”

“Mi permetto di contraddirla, signora Calveri… oltre all’omofonia affettiva – lei potrebbe chiamare ∞*¶¡{§¿ il fratello di sua madre cui è molto legata, no?”

Vittoria era stata costretta ad annuire; Eugenio era ormai lontano dallo studio del neurologo, in una terra di confine fatta di deserti e di rotolacampo in cui, ogni tanto, un qualche vento da nord, ghiacciato e insistente, si alternava con la musica che l’aveva invaso. Eugenio camminava da solo lungo un muretto di sassi, un margine desolato raggiunto dalle voci ovattate di sua moglie e del dottore.

“Oltre a questo, il segmento ∞*¶¡{§¿ determina il significato delle radici di parole cui s’accompagna, no?”

Vittoria aveva guardato Eugenio, Eugenio aveva sentito la musica arrivare da dietro una duna di sabbia.

“Calveri– Signor Calveri…”

“Eugenio–”

“…?”

“Non… non si preoccupi, signora, una… specie di distra∞*¶¡{§¿ ‘protettiva’ è causata dall’ipofasia. E anche lei, signor Calveri, imparerà a gestirla con il tempo. Anche se non le nego che dovrà– dovrà prima accettare del tutto il… cambiamento. Poi– scusi se sono brutale, ma è meglio cominciare subito la terapia di adattamento. Lavorare, anche solo parlare con gli altri, leggere un libro, specialmente all’inizio, per lei sarà una fatica difficilmente sostenibile. Come diceva Laol Dipentelz, ‘questa piccola por∞*¶¡{§¿ di mondo rischia di diventare il tuo solo mondo, se non capisci come reagire alla malattia’. E le ripeto che lei è fortunato, in un certo senso, tra i malati… A un paziente, in Norvegia, è capitato di sostituire il nome del proprio figlio con un grido di terrore; più o meno simile, ha detto, all’urlo di Doris Day in L’uomo che sapeva troppo…”

Vittoria aveva provato a stringere di nuovo le dita della mano di Eugenio. Lui l’aveva guardata negli occhi come se cercasse una frase consolatoria; una frase che lei non aveva saputo trovare, mentre il dottor Sartiani prendeva una scheda precompilata dal cassetto della scrivania.

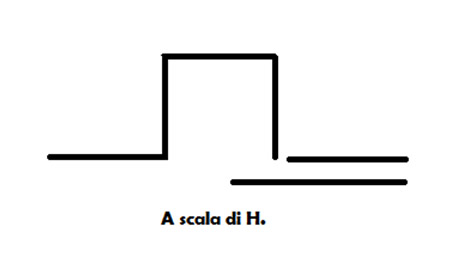

“La forma che ha assunto in lei l’ipofasia, signor Calveri, dovrebbe essere del tipo cosiddetto ‘a podio’ o ‘a scala di Hølmem’… una forma – non dico leggera, ovvio – ma certo più lieve di altre patologie. Se non ho capito male, la sua… musica… annebbia la capacità di comprensione anche delle parti del discorso… intorno, no?”

“Sì, più o meno… mi risulta difficile… capirle… o ricordarle, se comunque riesco a– a sentirle…”

“Una risonanza? Potrebbe definirla una specie di risonanza?”

“È come se la musica– tracimasse da… fuori, da una parte all’altra della– della battuta…”

“Sì sì, non si preoccupi di precisare, ho perfettamente chiara la situa∞*¶¡{§¿…”

Il dottore aveva mostrato a Eugenio e a Vittoria la prima pagina della sua scheda. Dopo tre disegni abbastanza simili, una serie di curve ondulate di diversa grandezza, ce n’era un quarto, l’ultimo,

“Vede? Questo è quello che corrisponde di più alla descmm– al suo caso… a quello che le accade: le linee di entrata e di uscita, il picco, il rettangolo di contenimento del fenomeno, della musica… Poi il ritorno, diffuso… la doppia linea… va bene, però queste sono cose tecniche, giusto per spiegarle…”

Vittoria avrebbe voluto invecchiare di dieci anni tutto insieme, vedersi allungare e imbiancare i capelli davanti al neurologo, sentire la pelle avvizzirsi e le rughe allargarsi e crepare sul viso come su di un parabrezza a forma di faccia; sarebbe stata in grado di sopportare tutto questo, all’improvviso, uno scatto in avanti della sua vita di dieci anni – anche a costo di ritrovarsi morta, decomposta, già in avanzato stato di calcificazione: perché chi può davvero sapere cosa ci riservi il futuro, di qui a dieci anni? Chi comincia a fare patti aleatori con il tempo, il campionario di rivisitazioni dei ma e dei se, non può davvero conoscere il numero dei giorni che riempiono il suo portafoglio; chi lo fa, gioca con il niente di cui è composto il tempo quando lo si pensa; eppure, si diceva Vittoria, “potrei barattare gli anni a disposizione, i mesi, i giorni, tutto il tempo, sì: tutto il tempo. Se anche non fossi in grado di saldare il conto dei dieci anni perché me ne restano molti di meno, mettere sul banco tutto il tempo che resta sarebbe comunque una giocata accettabile, dal Tempo, e lo farei”, si diceva Vittoria, “se solo riuscissi, poi, a togliere dagli occhi di Eugenio quell’impressione di estraneità; di chi si senta perduto e si costringa a guardarsi dall’esterno per proteggersi, evitare il ridicolo della disperazione. Sì: tutto, ma non quell’espressione svuotata sotto gli occhi, quella certezza di avere perduto la propria vita e di essere rimasti a guardarla da lontano, perché non c’è rimedio”. Aveva stretto la gabbia di dita di Eugenio con forza: lui aveva preso l’indice di lei con l’indice dell’altra mano, l’aveva alzato a tagliola e poi l’aveva fatto scattare. Per prendere in trappola il tempo che gli si affacciava davanti, forse. O solo perché il polpastrello di Vittoria schioccasse sulla pelle del dorso come un grosso peso di piombo lasciato cadere in acqua; la lenza pronta per gli anni a venire.

“Ora mi scusi, signor Calveri, ma è meglio preparare la sua cartella clinica”. Sartiani aveva inforcato gli occhiali, percorso dall’alto in basso la sfilza di domande già pronte. “Vediamo, ah sì… mi spieghi meglio. ‘Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia; o di infermità mentale?’…”

Quando Eugenio era bambino, suo padre

Tommaso, prima ancora che la depressione e la disfunzione cerebrale lo portassero al suicidio, aveva regalato a chi gli era vicino un disegno variegato di comportamenti bizzarri.

Cresciuto con una madre molto vecchia – era stato l’unico figlio nato vivo dopo una teoria avvilente di quattro aborti spontanei e di due fratelli maggiori morti subito dopo il parto – Tommaso Calveri aveva passato l’infanzia e l’adolescenza in Val d’Orcia con la signora Fedra, l’improbabile nome (eppure molto diffuso, nel contado di Forgiano Orcese) della nonna di Eugenio. Cinquantasettenne al principio della seconda guerra mondiale, con un marito più vecchio di lei di undici anni (Evaristo Calveri, contadino in una delle fattorie del marchese Aretani), la signora Fedra, all’inizio, aveva vissuto l’ennesima gravidanza come un impaccio momentaneo del quale – data la sua storia clinica precedente e l’età – si sarebbe liberata al più presto. Era diventata invece “un grave problema” poi, quando l’ostinazione prenatale di Tommaso l’aveva costretta a scarrozzare per nove mesi il pancione di rito, dal marzo al dicembre del 1941, continuando a lavorare forsennatamente nei campi senza che questo distogliesse di un’acca l’attaccamento alla vita (e alle sue viscere) del futuro padre di Eugenio.

A diciassette anni, nel 1958, Tommaso aveva abbandonato per sempre la fattoria dove i suoi genitori lavoravano ancora, avviticchiati alla campagna come tralci secchi in un racconto di Tozzi, per andare a vivere a Roma.

Insieme con i mestieri di fortuna che si era procurato – apprendista idraulico, stagnaro, cassiere in una tabaccheria ai Parioli, ascensorista all’Hotel Nazionale – Tommaso aveva cominciato a frequentare il mondo del teatro di rivista dello Jovinelli, le fiere di paese nei borghi vicino Roma, i primi esperimenti off che si concentravano tanto nelle cantine jazz intorno a piazza Barberini quanto nei localini periferici della capitale. Aveva imboccato da solo, in sostanza, una strada che si era illuminata a poco a poco mentre la percorreva. Diventando nell’ordine – lui, con il solo “secondo avviamento professionale” nella testa – lettore appassionato dei classici della letteratura e del teatro, cinefilo prima timido poi sempre più consapevole, fiero estimatore della pittura contemporanea, comunista. Era nelle sezioni del pci (senza essere iscritto), nelle bibliotechine di quartiere, nei pidocchietti di Monteverde Nuovo o della Magliana, che nelle pause dal lavoro alimentava la sua inesausta bramosia di conoscenza. Tanto da diventare lui stesso, in poco tempo, artista e promotore d’arte.

Nel 1965, a ventiquattro anni, quando ormai era stato assunto a tempo pieno come commesso alla upim di piazzale Dunant, Tommaso riuscì a fondare anche la piccola compagnia filodrammatica Vladimir Vladimirovi∑ Majakovskij, “prove tutti i giovedì e le domeniche dalle sette alle nove”, nei locali del teatro della chiesa di Nostra Signora della Salette. E lì, nel 1968, quando il resto del mondo vibrava della stessa furia solare degli attori della Majakovskij, aveva conosciuto Delia Germani, sua futura moglie e madre di Eugenio.

In chiunque, tra gli attori e le attrici della compagnia, in quel periodo di storia dispiegata sul pianeta come un telo protettivo su una serra di girasoli, Tommaso proiettava una luce inquieta: la passione dell’artista autodidatta, la giovinezza faticosa e senza affetto; tutta un’intelaiatura reticolare che ne sorreggeva il fascino come fosse una pietra preziosa e incatalogabile stretta tra le maglie fredde dell’oro bianco della sua giovinezza tormentata. E in quella rete era caduto il pesce Delia, stregata dalla parlantina miracolosa di Tommaso e dalle sue profferte di matrimonio.

In uno stanzino dietro l’oratorio, un pomeriggio piovoso di novembre, era stato chiamato al mondo Eugenio, la terza volta che Tommaso e Delia avevano fatto l’amore, con un sì joyciano che aveva schiacciato la guancia di lei contro la grata di una cassetta porta-attrezzi.

Dopo un matrimonio felice e riparatore, nel gennaio del ’69, i due sposi non avevano dovuto fare altro che trovare una casa di due stanze in affitto a via Ozanam, aspettare l’estate seguente, comunicare ai genitori di Tommaso e alla mamma di Delia – la vedova dell’appuntato dei carabinieri Augusto Germani – la nascita gradita del loro primo nipote.

Trascorsero così sei anni pieni di lavoro e di passeggiate domenicali a villa Sciarra, una puntata veloce a Forgiano Orcese per le esequie di nonno Evaristo, il lavoro alla upim di Tommaso, le prove – e le tournée primaverili, in giro per i paesi dei Castelli Romani – della Majakovskij. E furono anni intensi, per Tommaso, pieni di letture e di nuovi convincimenti culturali. Il buddhismo, la lettura corale del Siddharta di Herman Hesse (lui e Delia seduti davanti al letto di Eugenio, la sera), lo zen.

Nuove scoperte che però non sostituivano, anzi: secondo Tommaso completavano tutti i mondi che la vita precedente gli aveva solo “lasciato intuire”.

Tra il 1969 e il 1975, l’anno d’esordio di Eugenio al teatro di Madonna della Salette, correnti irrazionalistiche avevano “sì scrollato, ma non divelto” la visione del mondo di Tommaso e di Delia Calveri. Anzi: rivestite dalle spinte inimbrigliabili dei nuovi fermenti, le vecchie convinzioni si erano rinsaldate, rinvigorendosi di suggestioni inattese e di sconfinati orizzonti filosofici carichi di promesse. Eugenio era vissuto, sin da piccolissimo, tra mostre nei musei e cinemini d’essai, lunghi pomeriggi di prove di allestimenti d’avanguardia – durante i quali la madre e il padre attiravano la sua attenzione con rumori sconcertanti e bellissimi, distraendolo per lunghi momenti misteriosi dalle sue attività di tre-quattrenne seduto nel passeggino.

Il bambino, insomma, era stato investito di una sorta di predestinazione inerziale: per Tommaso e Delia era l’ombra concreta del mondo interiore che, rigo per rigo, si andavano coltivando a vicenda.

Tanto che, impressionato da una blanda maestria infantile per il disegno a pastello e per quella che considerava “una disposizione prodigiosa per l’imitazione”, Tommaso si era convinto delle doti semidivine del figlio; fino a immaginarlo uscire dalla culla della sua gioiosa, incosciente ignoranza del mondo, con in mano le serpi velenose di quel passato che si andava sgretolando dietro ai suoi genitori.

Eugenio non avrebbe dovuto aspettare molto, pensava Tommaso, per gridare al suo tempo il proprio genio inarrivabile, saltando a piedi uniti – piedi minuscoli, ancora – tutta la fatica che aveva dovuto sopportare suo padre; tutta la sfortuna che gli aveva limitato il tempo, costringendogli l’arte in rappresentazioni dilettantesche senza futuro.