Per l’uscita della nuova traduzione de Le cronache di Narnia, Mondadori, a cura di Stefano Giorgianni e Edoardo Rialti, singoli volumi tradotti da Andrea Cassini, Benedetta Gallo, Stefano Giorgianni, Francesca Matteoni, Edoardo Rialti, Wu Ming 4.

di Edoardo Rialti e Stefano Giorgianni

Il valore del mito è che esso prende tutte le cose che conosciamo e restituisce loro il ricco significato che è stato nascosto dal “velo della familiarità”. Il bambino gusta la sua carne fred- da (altrimenti sgradevole) immaginando che sia un bisonte, da lui appena ucciso con arco e freccia. E il bambino è saggio. La carne reale torna a lui più saporita per essere stata intinta in u- na storia; potete dire che solo allora essa è davvero carne. Se siete annoiati del paesaggio reale, guardatelo riflesso in uno specchio. Facendo partecipi di un mito il pane, l’oro, il cavallo, la mela o le strade vere e proprie, non fuggiamo dalla realtà: la riscopriamo.

C. S. Lewis

Interrogato dai bambini sulla possibilità di rivedere Narnia, in futuro, il bizzarro vecchio professore della casa di campagna provvista dell’armadio magico li rassicura con una risposta delle sue, ribaltando misteriosamente ancora una volta le prospettive usuali: «Sì, certo che un giorno tornerete a Narnia. Una volta Re a Narnia, si è sempre Re e Regine. Ma non cercate di affidarvi due volte alla stessa strada. Anzi, non provateci affatto. Accadrà quando non lo cercherete. Anche tra voi, evitate di parlarne troppo. E non fatene menzione con nessuno, a meno che scopriate che anche costoro abbiano avuto avventure simili. Cosa? Come farete a saperlo? Oh, lo capirete benissimo. Certe cose strane che si lasceranno sfuggire, qualcosa nel loro sguardo, tutti elementi che lasceranno trapelare il segreto. Tenete gli occhi aperti. Oh cielo, cosa mai insegnano in queste benedette scuole?»

È uno dei momenti più marcatamente meta-letterari delle Cronache stesse, dichiarazione di poetica e indicazione di metodo su come addentrarsi in quello spazio tra i mondi che è l’immaginario, e anche su cosa identifichi quella comunità sui generis costituita non solo dai suoi protagonisti narrativi, ma anche dai suoi lettori (due categorie che nei sette libri di Lewis già si sovrappongono, come poi sarà anche ne La Storia Infinita di Ende e decine di altre opere influenzate da quella di Lewis, per affinità o contrasto).

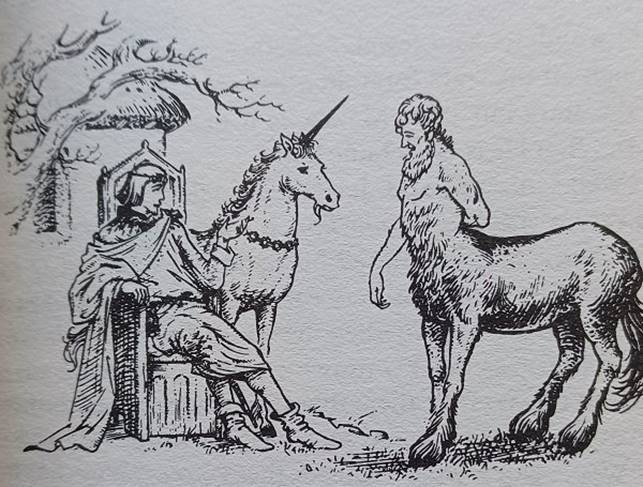

In Narnia, Lewis aveva fatto convergere tante delle regioni perigliose e seducenti in cui si era avventurato nel corso degli anni, il tutto innestato, come di consueto nella sua psicologia, non su concetti o tantomeno messaggi morali, ma delle mere immagini, solenni, incantevoli o ridicole, più dense e vive di qualunque significato se ne possa cavare, come un grande Leone dagli occhi divoranti, o un buffo Fauno che cammina nella neve sotto un ombrello. Come scrisse lo stesso Lewis: «Sono sicuro che la domanda “Di che cosa hanno bisogno i bambini di oggi?” non ci condurrebbe a una buona morale. Se facciamo una simile domanda assumiamo un atteggiamento troppo superiore. Sarebbe meglio chiedersi “Di quale morale ho bisogno io?”, perché credo che quanto non ci riguardi profondamente non interesserà profondamente i nostri lettori, quale che sia la loro età. Ma la domanda è meglio non farla per niente. Lasciamo che le immagini ci raccontino la loro propria morale. Perché la morale che è dentro loro si leverà̀ da qualsiasi radice spirituale in cui vi sarà capitato di imbattervi durante tutta la vostra vita.»

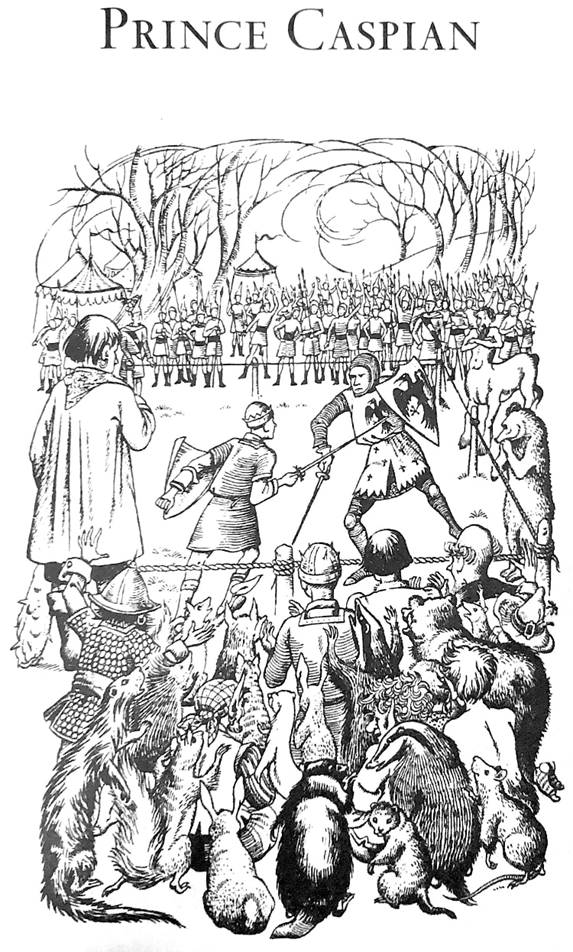

Nei sette libri ecco fondersi a tali immagini primarie le allegorie cavalleresche di Spenser, i viaggi ai confini del mondo di Morris, le imram celtiche, le fiabe escatologiche di MacDonald, più di un eco dell’Animalandia che Lewis aveva tratteggiato da bambino con suo fratello Warren, la mitologia della creazione dell’amico J. R. R. Tolkien. Il tutto percorso dal leitmotiv del suo particolare cristianesimo, fondato sull’intima convinzione che Cristo compisse lo struggimento insito in tutte le grandi storie avvincenti. Che Ninfe, Baccanti, Centauri, Stelle Parlanti fossero tutti al seguito di Aslan.

Narnia è lo spazio dove dispiegare tale scoperta, capace di comprendere la riposante quotidianità dei picnic di Kenneth Grahame e Edith Nesbit e le avventure arturiane di Thomas Malory, la Passione dei Vangeli e la scoperta di antiche rovine come nelle esplorazioni di Haggard o Le Mille e una Notte.

È la storia di un mondo, dalla sua fondazione a distruzione, dove i dettagli e le vicende via via narrate conferiscono peso e profondità di sfondo a quelle successive, ma ciascun libro è anche un romanzo di formazione, la storia della crescita dei suoi protagonisti, solitamente presentati a coppie o gruppi complementari; un’educazione alla vita, alle armi e alla dedizione che riguarda non solo i bambini umani che superano le magiche soglie nascoste nel nostro mondo, ma anche personaggi nati e cresciuti nella stessa Narnia, che devono a loro volta superare preconcetti e cecità per assumere la loro piena statura nella compassione e nell’eroismo. Un viaggio che trasforma bambine, principi ereditari, cavalli parlanti, topi spadaccini.

È tale varietà di percorsi, di accessi diversi a quell’unico vasto mondo, che ha originato la scelta della presente nuova traduzione, un’opera non a voce unica, ma a sua volta realizzata a prisma. Abbiamo deciso che un testo così ricco, profondo, una delle pietre di paragone della narrativa fantasy dell’ultimo secolo, che pressoché ad ogni volume presentava protagonisti diversi, coi quali il lettore ripartiva daccapo nel suo rapportarsi con la grande magia di Aslan, dovesse essere reso a sua volta da una polifonia di voci, e anche il traduttore o la traduttrice, al pari dei personaggi, accedesse a Narnia dalla sua particolare, unica porta d’ingresso, dalla sua specifica sensibilità, dal suo orizzonte espressivo. Le cinque voci che si alternano in questo volume avevano già tradotto Lewis o altri suoi amici del gruppo degli Inklings, oppure si sono da sempre occupati di folklore britannico e fantasy, o hanno fatto di Lewis stesso il protagonista della propria narrativa.

Passi falsi. Sono questi che, nel bene o nel male, il traduttore, l’interprete, il metafraste, il volgarizzatore, il turcimanno (o meglio, dragomanno, in questo caso) compie nel fronteggiare il cammino che l’attende. Ed è nell’affondare lo stivale nel pantano vischioso della torma di parole, nell’affondare falso, quello stivale, che ci si accorge che falso è un termine relativo. Il passo, la scelta, il rischio, il tormento. Proprio come i bambini che si addentrano nella foresta magica e ammantata di neve. Perché, come scriveva J.R.R. Tolkien nel fondamentale Tradurre Beowulf, forse «la più importante funzione di ogni traduzione utilizzata da uno studioso è quella di fornirgli non un modello da imitare, ma un esercizio da correggere», perché «nessuna traduzione dovrebbe essere usata o seguita pedissequamente, sia nei dettagli che come principio generale, da quanti hanno accesso al testo originale», perché soprattutto lo «sforzo per tradurre o per migliorare una traduzione ha un valore non tanto per la versione che produce, quanto piuttosto per la comprensione dell’originale che risveglia». Risvegliare la comprensione dell’originale. Coglierne le venature. Risalire alla materia di cui il testo è fatto. Assistere al processo di sub-creazione della storia, seguendo il sentiero battuto dall’autore, senza tema di sbagliare, senza imboccare la parte sbagliata del bivio. Un bivio cui lo stesso C. S. Lewis, professore cinquantenne sul finire degli anni Quaranta, si è trovato di fronte quando s’è messo in cammino per provare a raccontare una storia, una fiaba per bambini. Proprio lui, scapolo, senza figli, che mai prima di allora aveva maneggiato la materia della letteratura per l’infanzia. E il passo, falso, il fallimento era dietro l’angolo. Il passo, la scelta, il rischio, il tormento. Ed è nello scrivere Il leone, la strega e l’armadio che Lewis azzarda, plasma un nuovo universo, modella la materia infante per dare foggia inconsueta a un racconto fantastico sagomato da creta terrena. Una scelta che non si rivolgeva a un generico pubblico di bambini o a giovani dedicatari in particolare ma, come spiegò lo stesso Lewis, voleva «scrivere una storia per bambini perché questa è la migliore forma d’arte per qualcosa che tu abbia da dire; esattamente come un compositore può scrivere una marcia funebre non in vista di un funerale pubblico ma perché certe intuizioni musicali venutegli in mente trovano l’espressione migliore proprio in quella forma». E tale imprevedibile accozzaglia di stili e personaggi ha determinato la storia delle fiabe contemporanee, ispirando, per ammirazione o reazione, nomi come Neil Gaiman, Philip Pullman, J. K. Rowling.

Mitologia, letteratura, religione, coscienza, insegnamento, filologia, immagine, mente, cuore. Scavare nelle Cronache di Narnia, negli strati sedimentati di fonti impiegate da C. S. Lewis, sono stati il compito e la sfida di queste dodici mani. Scavare sino a riportare alla luce le tracce lasciate dall’autore e ripercorrerle. Scavare sino a dare nuova vita al testo, sino a spolverare reperti dimenticati tra le parole, echi dell’antico inglese, rimandi alle opere di Haggard, MacDonald, Dante, Morris, Kipling, Tolkien, Nesbit, termini chiave del più vasto immaginario lewisiano.

Ciò ha comportato il confluire di due correnti stilistiche diverse: da una parte valorizzare lo stile specifico dei diversi traduttori e traduttrici, dall’altro mantenere un armonico tono generale, che ovviamente non riguardava solo le scelte onomastiche, ma si estendesse all’affilata limpida bellezza di montagne innevate, torri argentee, boschi incendiati dai mille colori dell’autunno, la velocità d’andamento delle fiabe, i continui movimenti avanti e indietro tra il noto e l’ordinario e il meraviglioso o il terribile. Una vastità che è stata accostata dalle prospettive complementari d’una compagnia di traduttori e traduttrici che sono anche filologi, scrittori, poeti, critici letterari.

E nel partire a restaurare l’affresco dipinto si è operata sin da subito una scelta altra. I volumi che vanno a comporre la presente edizione delle storie di Narnia sono disposti cronologicamente, secondo un parere dato dallo stesso autore di cui si trova traccia in una lettera a Laurence Krieg il 21 aprile 1957. Preferenza in seguito ribadita da Lewis al suo erede letterario, Walter Hooper. In quella lettera a Krieg, l’autore sottolinea inoltre che la serie delle Cronache non sia stata pianificata in anticipo, di aver scritto Il principe Caspian come seguito de Il leone, la strega e l’armadio senza pensare che ce ne sarebbero stati altri e di aver pensato che Il viaggio della Viandante dell’Aurora sarebbe stato addirittura l’ultimo, poi sbagliandosi, benché lui stesso non fosse ironicamente «nemmeno sicuro che tutti gli altri fossero stati scritti nello stesso ordine in cui sono stati pubblicati», dato che non prendeva mai appunti su cose del genere e non ricordava mai le date.

Ogni grande opera non si limita a influenzare quante a essa si ispireranno, ma, per la virtù davvero magica delle storie, a riscrivere persino quelle ad essa coeve o precedenti. Aver trascorso in Narnia oltre un anno di lavoro personale e collettivo, in compagnia di Ricipì, la Signora Castoro, Tumnus il Fauno, Shasta, e Jill e Lucy e decine di altri eroi e malvagi, giganti e centauri, stelle parlanti e gnomi, fa davvero tornare nel mondo quotidiano con la sensazione di aver trascorso una o più vite in un altrove dove tutto riprende a parlare, dagli alberi alle sorgenti, e dove le storie che ciascuno di noi ha amato e portato con sé ci aspettavano a loro volta, precedendoci, con una forza e nettezza che spesso non è loro concessa nella grigia foschia della vita ordinaria. Sebbene, come Aslan in persona ricorda spesso ai bambini protagonisti, è proprio qui che dobbiamo tornare, per imparare e riconoscerle sotto altre facce, con altri nomi.

Edoardo Rialti scrive per “L’Indiscreto” e “Il Foglio”. È traduttore per Mondadori delle opere di R. K. Morgan, G. R. R. Martin, J. Abercrombie. Ha curato opere di Shakespeare, Wilde, C. S. Lewis. È autore delle biografie letterarie di C. Hitchens e J. R. R. Tolkien.