di Giuseppe Quaranta

I modi di reagire alla perdita di una persona cara, specie se improvvisa, sono vari. I più enigmatici sono quelli noti in psicopatologia come mania da lutto: un’irrefrenabile vitalità che si sprigiona all’ombra della morte. Vengono in mente quelle madri che da mattina a sera lucidano senza sosta la lapide dei propri figli morti e non smettono di raccontare aneddoti su aneddoti, come fontane che zampillano lo stesso ricordo d’infanzia. Oscar Wilde doveva certamente aver ben presente questo stato di “eccitazione”, quest’instancabile frenesia che può seguire talvolta alla perdita, tanto da scrivere a proposito di un suo personaggio: “Quando il suo terzo marito morì, i suoi capelli diventarono biondo platino dal dolore”.

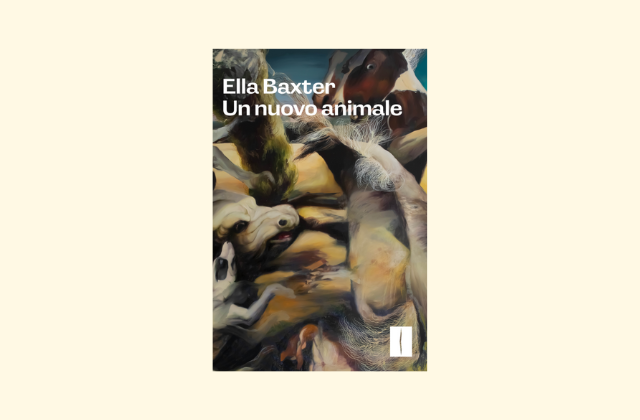

Nel romanzo di esordio della scrittrice australiana Ella Baxter, Un nuovo animale (Cantoni Editore, 2025, trad. Francesca Manfredi), succede qualcosa di analogo, ma declinato in una forma più grottesca. La protagonista, Amelia, è una ragazza che ha confidenza con la morte. È una tanato-estetista con un “diploma in Imbalsamazione” e lavora nelle pompe funebri di famiglia: trucca i morti, li ricompone, fornisce loro un’identità prossima a quella che avevano quando erano vivi. Replica una consuetudine antica che risale agli egizi; in questo caso, non tanto per rendere impeccabile l’arrivo nell’aldilà, quanto per consolare chi è rimasto con l’illusione di una morte-ancora-in-vita. Un giorno, però, la natura – che “non ha il senso del ritmo” – si porta via precocemente sua madre, facendo sprofondare la figlia nel baratro. Il meccanismo propulsore del libro è simile a quello registrato in altri romanzi contemporanei, mi viene in mente, ad esempio, Nessuno ne parla di Patricia Lockwood (2022) dove un evento improvviso catapulta la protagonista dal mondo virtuale a quello reale. Nel romanzo di Ella Baxter, la reazione vitalistica che consegue alla morte – un vitalismo funereo – prende la forma di una fuga e di un’intensa e spregiudicata sessione di sesso estremo, sadomasochista. Fuggendo in Tasmania, inoltre, Amelia rinuncia a truccare il volto della madre: un gesto mancato che si fa metafora dell’inevitabile confronto con la sua assenza assoluta.

Roland Barthes, nel suo libro sulla morte della figura materna, osserva che il lutto si sottomette al tempo, si dialettizza, si consuma, “si accomoda”. Quello di Amelia sembra non avere questa possibilità e soprattutto, a differenza del lutto di suo padre, non si “isterizza”, non raggiunge cioè un apice di espressione (che esaurisce così la sua stessa tensione) ma tesse laboriosamente “un nuovo animale”, un nuovo essere dal fragile profilo e dalla personalità instabile, borderline. Amelia, non sapendo ordinare questo dolore, finisce per chiedere alla vita più spazio per contenerlo – è suggestiva l’immagine finale di un’orca che si muove all’interno di una piscina. È un lutto in continua espansione: “I pensieri e i sentimenti sarebbero in grado di muoversi se solamente avessero lo spazio di un cranio in cui stare. Ho bisogno di tutto il corpo”, dice, e infatti la fusione con quello di altri, in maniera violenta e carnale, ha la funzione di stipare la sofferenza legata alla perdita, ma soprattutto di darle un confine. Anche un abbraccio, che avvicina i confini di due corpi, può, in questo libro, essere o troppo lasso o troppo stretto. Amelia incarica il corpo come unico sicario del dolore, non potendo la sua mente devastata assumersi quest’onere.

C’erano 138 versioni di “Un nuovo animale”, ha dichiarato Ella Baxter. Noi, però, leggiamo solo quella che ha incorporato il suo efficace umorismo, con il quale ha stemperato eccentricità, effuso tenerezza, calibrato i legami. Mi sembra fosse l’unica possibile.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente