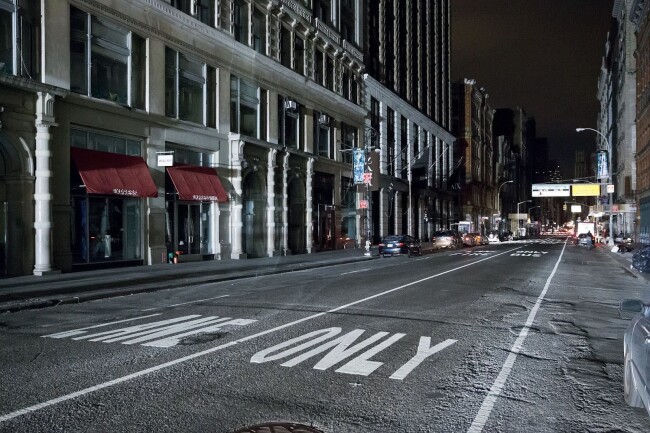

Alzavo la testa tra i grattacieli e mi fermavo a guardare scorrere un cielo che intuivo essere immenso, mentre sotto, il mio sguardo ormai sdentato non riusciva ad afferrare le cose, che scivolano via indifferenti, parlando una lingua che non riuscivo a capire. Mi sentivo come un cane che si fissa allo specchio perplesso.

Poi di colpo mi stupivo della quantità di mattoni che c’era a New York. Fitti, vivi, di un rosso scuro come il sangue; così disposti irradiavano una impenetrabilità gotica. Ciò che era accaduto e accadeva là dietro, oltre quei muri, non sarebbe mai trapelato. Pensavo ai milioni di storie di uomini e donne, bestioni che si erano fatti strada attraverso quella foresta, ammassando potere e ricchezza; senza farsi scrupolo a spremere soldi da tutto e da tutti. Era strano pensare che io e loro eravamo della stessa specie, homo sapiens sapiens. Io e un orco palazzinaro degli anni 20. Eppure in comune non avevamo niente, se non naso bocca e organi interni. Erano affascinanti però, quei bestioni che avanzano senza fermarsi davanti a niente, capaci se necessario di sferrare un calcio nelle palle persino alla morte.

La New York che mi scorreva sotto gli occhi non c’entrava niente con quella che mi ero messo in testa. Sapevo di avere peccato d’ingenuità; addirittura alcuni degli artisti che avevo amato di più, qui erano morti per disperazione e solitudine, intrisi di alcol, o con le braccia soffocate dall’eroina. Ma per digerire la mia lugubre provincia – gozzano e verga, gozzano e verga, gozzano e verga tutto i giorni – avevo pensato a New York come un paradiso borghese. Ingeneroso chiamarlo così. Pensavo che in quella dimensione, in quella città, la vita fosse un film di Woody Allen con le musiche di John Coltrane. Ma Central Park West non c’entrava un cazzo con John Coltrane, come New York non c’entrava niente con Woody Allen. Sembrava invece di girare per le corsie di un immenso Foot Locker.

Quando ho visto il Dakota l’ho riconosciuto subito. Ricordavo bene il collegamento tivù, le immagini del telegiornale, la morte di John Lennon. Quella mattina, mentre mi vestivo per andare a scuola, quando lo hanno detto alla radio, ci sono rimasto malissimo. Già ascoltavo Strawberry fields e I am the Walrus. Il 1980, che mi aveva travolto, un miscuglio di ebbrezza estetica (le olimpiadi di Mosca e l’estetica del rosso su rosso, eleganti geometrie marziali, la compostezza di quel colore selvaggio, roba mai vista prima; poi le notti di scioperi in Polonia, facce diverse da quelle che giravano per tele, in qualche modo più liberi, visi abitati, occhi vivissimi mentre braccia si alzavano e abbassavano ritmicamente gridando cose in una lingua incomprensibile; i volti squadrati sotto capelli da tonalità rosso ramato e un pallore vitale), ebbrezza estetica, dicevo, e disperazione. Ucciso in mezzo alla strada, di fronte al Dakota, il castello neogotico. Finalmente lo vedevo in tutta la sua intimidente mole. Due portieri in divisa controllavano chi passava, come militari a un checkpoint. Un castello medievale a tutti gli effetti.

Abitava al settimo piano. Ho attraversato la strada e ho chiesto dov’era successo esattamente. Uno dei due portieri, con la solita aria da buttafuori pronto alle belligeranze, mi ha detto here, indicando il cancello nero di fianco a lui. Ho guardato per terra, ma non riuscivo a pensare a Lennon. A tornarmi in mente era quel pomeriggio con mio fratello quando avevamo ascoltato le canzoni dei Beatles e Woman, please let me explain.

Ma la maggior parte del tempo ero intorpidito, sia nei musei che per strada. Evitavo di entrare nei negozi, mentre Silvia se ne infischiava. Anche lei, sì, sentiva calare quell’imbarazzo tremendo, come essere accerchiati da entraîneuses di un night che vogliono sbranarti il portafogli. Bastava entrare in qualsiasi negozio e ti accoglievano con un sorriso che si apriva come un airbag dopo un urto: bianco, gonfio, e soprattutto unheimlich. Ma appena capivano che non avevamo intenzione di comprare, i sorrisi scomparivano. Ci facevano intuire che senza soldi non si esiste, si è solamente ingombri da rimuovere. Quello era stato il tamburello che risuonava a ogni passo: se hai soldi hai vita, volume, altrimenti sei meno di uno spettro. Questi haiku di banalità, da quelle parti li sentivo con tutto il peso della verità, della rivelazione, come un bisonte torvo che ti carica addosso.

Anche ordinare un caffè diventava un problema, perché i camerieri arrivavano efficienti, con tutta quella paccottiglia di sorrisi e toni amichevoli, che guarda, avrei voluto coprirmi le orecchie per non sentirli quei modi e quelle frasi.

L’innaturalezza era così… così naturale da quelle parti. E purtroppo non ho mai, nemmeno una volta, avuto il coraggio di non lasciare una mancia per il gusto di vedere cosa sarebbe successo. Il terrore più grande, questo mi faceva paura a New York, il sorriso che all’improvviso scompare e si trasforma in disgusto, fastidio, rabbia. Vedere la vera faccia della gente, delle persone per cui non sei niente. Quella recita già la trovo faticosa sostenere qui in Italia, dove le cose sono, chissà fino a quando poi, più tenui. A New York ti veniva incontro una commessa come la padrona di casa a un ricevimento, e appena capiva che non eravamo americani ci chiedeva di dove, Ahhh, Italy! E diceva quattro cazzate sul nostro Paese orecchiate qua e là. E poi nei negozi ti chiamavano guest, ospite. Mentre leggendo libri di psicoanalisti americani avevo notato che i pazienti li chiamano customers, clienti. O per addizione o per sottrazione tutto girava attorno alla capacità di pagare. E su, all’Upper East Side, si vedeva chi poteva pagare e comprarsi tutto. Donne che essudano denaro, e uomini con abiti eleganti e l’immancabile orrendo cappello da baseball che commemora qualcosa o pubblicizza qualcos’altro. E bandiere americane ovunque. Sui tettucci delle macchine, sui banconi dei bar, dei negozi, nei giardini di casa, davanzali, finestre. Bandiere americane, sempre, sempre, sempre.

Stavo cominciando a odiarli, gli americani. Ad Upper Manhattan le persone, i locals che giravano ti facevano capire di essere i padroni del mondo, non di quel mondo, ma di tutto il mondo. E spesso capitava di essere guardati con disprezzo e aggressività tutta in potenza, là pronta dietro gli occhiali, dietro le labbra.

La sensazione che ogni residenza fosse un fortino, fosse il Pentagono, fosse insomma qualcosa dietro cui asserragliarsi e sparare a vista. E la passione erotica degli uomini nel vestirsi in divise paramilitari; sembravano tipi in mimetica anche quando indossavano un doppiopetto con bottoni d’oro. Tutti parevano vestiti in assetto da combattimento. Adesso capivo che quegli indumenti, portati a quel modo, erano pronti per accogliere una o più armi. Una Glock, o magari una Beretta discreta e rispettabile, facevano così pendant con quel modo miliziano di indossare abiti eleganti. E anche New York, che non era America, come tutti sbagliando dicevano, aveva un’aria da Far West, da cowboy, da frontiera. L’aria truce di gente che spara, capace di sparare, sottomettere, violentare, depredare, derubare, e conquistare. Anche in questa New York ingolfata di Starbucks, c’era quell’aria da meridiano di sangue.

Si percepiva che era impossibile scendere da Harlem, armi in pugno, fare la rivoluzione e rovesciare New York. Qui i ricchi sapevano difendersi e come reucci medievali giravano con eserciti privati. Da Harlem non si erano mai azzardati ad attraversare quei due miseri isolati per ammazzare gente che teneva sotto il tacco l’umanità intera; quelli preferivano ammazzarsi tra loro per un paio di Nike. Anzi, stavano là, sui marciapiedi in attesa che l’uomo bianco andasse a comprare crack, fregna, cannibali, o qualsiasi cosa gli saltasse in mente di comprare.

Nelle zone ricche gli obesi sparivano, in compenso di donne con facce fortificate da botox e silicone ce n’erano a frotte. In mezzo a tutto questo ho visto l’insegna del New Yorker. Ormai era troppo tardi, io troppo vecchio e Updike e Nabokov troppo lontani, perché quella insegna rossa (sì, mi pare fosse rossa, o celeste?) potesse emozionarmi. Come anche gli alberi che Spike Lee riprende da sotto all’inizio dei film, e da sopra alla fine, lungo le strade costeggiate da brownstone, non mi facevano nessun effetto

Siamo arrivati alla Columbia. Orientation day, l’inizio dell’anno accademico stava scaldando i motori. Pieno di ragazzi. Anche quelli, che avevano sì e no 20 anni, riuscivano a intimidirci. Ci siamo seduti su un prato a guardarli. Si muovevano veloci e sicuri come coyote che seguono una scia di sangue. Non potevano sbagliare un colpo, nemmeno lo sapevano, come si faceva a sbagliare. Io a vent’anni avevo problemi ad attraversare la strada, mentre ora di fronte a me vedevo ragazze asiatiche che però di asiatico avevano appena uno sfumato (erano ormai più un miscuglio di geni: asiatiche, nere, sveve, andaluse, probabilmente figlie di qualche CEO sud coreano e una ex étoile dell’Opéra a sua volta figlia di un ebreo spagnolo e una norvegese levigata), marciare con passo apparentemente giocherelloso in cerca di affermazione e potere. Non c’era niente di autentico. Nemmeno tra i ragazzi — che sembravano già vecchi, vecchi del XXI secolo, e dunque satanicamente giovani — c’era autenticità o un sorriso involontario, un inciampo, una balbuzie; si muovevano con spietata efficienza, ma nella direzione sbagliata. Ormai lo sapevano anche i sassi, anche i mattoni di New York, che nessuno avrebbe potuto competere con intelligenza artificiale e robotica, creature che sono giusto dietro l’angolo. Quei ragazzi avrebbero dovuto muoversi nella direzione opposta e diventare autentici, individui, veri, eroi.

Eroe, la parola magica della mia vita. Eroe, sì, cazzo. Anche se dal russo si vede meglio, che piega ha preso questa parola: герой — ghiroi. La g dura, un tempo era v e quindi Viroi. Ecco cosa avevano in mente i romani; sarebbe viroe e non eroe, con quel suono desueto, risorgimentale: la parola, anche come forma, breve ma possente — 4 lettere di cui 3 vocali — , l’aria che esce dal torace gonfio di un patriota che cerca la morte affrontando gli occupanti. Vir in latino significa uomo, virile. Quindi eroe è la polpa concentrata di un uomo, una creatura che trabocca virtù. Ma l’idea di eroe, specie per colpa di questi coglioni di americani che hanno intasato di spam emotivo la testa di uomini e donne in tutto il mondo, non è quella di un uomo represso, che non si lascia mai baciare in bocca (nei film di Hollywood non si vede mai e poi mai l’eroe con i suoi superpoteri di stocazzo abbandonarsi, lasciarsi penetrare la bocca da labbra e lingua di una donna; dio che brutta cultura redneck che ci siamo presi addosso!).

L’eroe come uomo virile, virtuoso, perché vir è anche la radice di virtù che però in greco si dice aretè. Quella, l’aretè, era la caratteristica dell’eroe, che non c’entra niente con l’essere uomo (nel senso di peli, barba, Clint Eastwood), ma c’entra invece moltissimo con l’essere capaci di un’apertura tale da diventare una creatura totale, un fuoco ardente. Una roba di lacrime, commozione, parola, scatti, pensieri. Tutto addosso, tutto sulla pelle viva; quelle sono le armi dell’eroe. L’autenticità più estrema. Gli eroi sono in cerca di gloria, altra parola bellissima, perché mi fa venire in mente glow, il tremore erotico e sociopatico della fiamma, come certe canzoni di Bob Dylan. Achille doveva interpretarlo Bob Dylan e non Brad Pitt; Achille vuol dire l’uomo dal dolore incessante, the man of constant sorrow.

arête, essere colmi di virtù! E la gloria è una fiammella dal pinnacolo di seta bianca.

Questo avrei voluto dire ai ragazzi della Columbia; rovesciare una cassetta per la frutta, salirci sopra e parlare, mentre Silvia mi tirava via per la mano sussurrando: Dài, andiamo a casa, che questi chiamano le guardie.

Ogni tanto — stavamo leggendo un articolo di un ex studente — alla Columbia qualche ragazza si buttava dalla finestra di uno degli alloggi universitari, spappolata da stress e competizione; i ragazzi invece preferivano la morte da battello ebbro: overdose, alcool, cornucopia di pasticche. Ma erano una minoranza; quando scoli la pasta ci sta che un paio di fusilli saltino via. Il resto era arruolato nell’esercito più esclusivo e spietato del mondo, gente che non sa neppure come fare a farsi venire un crollo nervoso. Probabilmente gli antidepressivi erano il loro giubbotto antiproiettili, assieme a un plotone di psicoterapeuti.

Già in fase di decollo, il loro nome nella lista di Forbes. Ma per cosa poi? Per diventare come Bill Gates o Bezos? Ma chi la vorrebbe una faccia così? Bezos, che sembra il fratello palestrato e stronzo di Dr. Evil.

L’importante è farcela, a fare cosa, non si sa bene. Avrebbero già dovuto andare in carcere per pedofilia. Si allenavano a sodomizzare più e più volte al giorno l’umanità, che è ancora minorenne. Rapporti con minore incapace di intendere e di volere. Questo il capo d’accusa. Galera a vita. Ma da quell’erba così educatamente verde, guardavo sfilare caviglie bellissime di certe ragazze dalla pelle burro e pepe, che camminavano con un sorriso provato e riprovato un sacco di volte allo specchio. Magari, chissà, avranno avuto anche un personal trainer per il sorriso.

E pensare che Harlem era proprio là dietro, sarebbe bastato un niente per occupare l’università. La scalinata dell’ingresso si prestava così bene per un assalto; gli architetti (McKim, Mead & White) avevano — sono pronto a scommetterci — ammiccato ai rivoluzionari di tutto il mondo: Noi, ragazzi, vi prepariamo la scalinata, ideale per fucili e barricate, poi fate un po’ voi. Era l’easter egg, il passaggio segreto che ti permette di percepire ciò che hai di fronte in modo completamente diverso; terreno fertile per il momento di chiarezza. Ma si vede che i rivoluzionari non passavano da quelle parti o se ci passavano avevano il naso appiccicato al loro smartphone; cosa che, notai, nessuno tra gli studenti esibiva o guardava. Non ne avevo visto sbucare uno, da quelle Hermés Birkin, o dalla tasca dei jeans dei ragazzi. Semmai ci fosse stato bisogno della Columbia per capirlo, lo smartphone era un giocattolo per noi, noi sottoproletariato. Loro erano stati allevati da genitori che avevano proibito l’uso eccessivo, squilibrato e tossico dei device. I padroni della new economy dicevano ai figli: vuoi diventare come quei rincoglioniti che passano le giornate su Instagram, Youtube Twitter, Amazon e Tik Tok? Tutto il giorno a sparare cazzate e abbruttirsi nel gruppo whatsapp?

Ma papà, tu sei diventato ricco, pornograficamente ricco anzi, perché hai investito in queste società!

Appunto, queste cose servono solo per far soldi. Sono strumenti che Dio ha mandato in terra a noi eletti per consentirci un tenore di vita adeguato. Gli altri, i fuori della grazia, detti anche disgraziati, ne fanno un uso erroneo, li utilizzano cioè per sopravvivere. Nemmeno per vivere, ma per sopravvivere. Ti sembra possibile essere così imperdonabilmente sciocchi?

Ci siamo scrollati l’erba dai jeans. Sembravamo Sordi e la Sora Lella. Usciti siamo tornati a casa sapendo tutto quello c’era da sapere sulle nostre vite, le nostre possibilità e il nostro posto nel mondo. And all I remember, I don’t wanna be like them.

E ancora una volta, mi ripetevo, è l’arte, qualsiasi forma d’arte. Quella, a dispetto di tutto, puoi incontrarla e sapere cosa vuol dire avere l’universo nell’aorta. Fiumi di stelle, rubinetti spalancati di buio celeste, sguardi di cristallo, conoscenza, ritmi, passi bebop sulle strade delle gigantesse, coscienza come la materia oscura che strimpella ballate. Quello, quella specie di magic fuckery, l’arte, è la via. .

Achille, sì, l’uomo che soffre, la radice Ach (da cui to ache). La luminosa sofferenza. Eroe, così vicino al T.S.O., così vicino a essere l’idiota della famiglia.

Gente che abita il buio, in queste tenebre brancola e mormora; una serie di mosse e parole capaci di cancellare il buio per qualche luuuunghiiiiiiiiiiissimo istante, un corpo di luce che fende la tenebra.

Il sangue, com’è buio il mio sangue, ho pensato mentre l’infermiera mi faceva il prelievo.

And I can die when I’m done.

Grazie a Barbara Setti

Filippo Belacchi lavora tra Fano e Firenze. Ha pubblicato nel 2011 la raccolta Cinque racconti e una resa dei conti (Pequod Italic 2011) e nel 2015 il racconto Desolation Row. Insegna Letteratura Comparata alla Gonzaga University a Firenze. Ha scritto saggi su Vladimir Nabokov, Don DeLillo e Martin Amis.