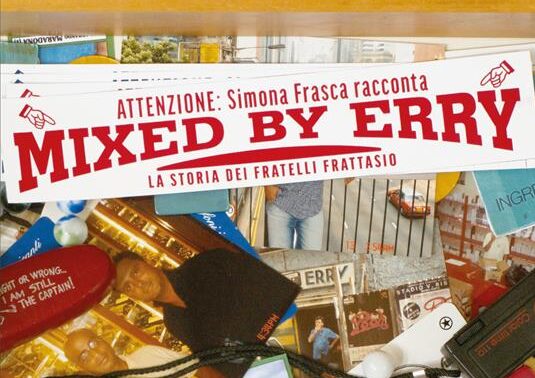

A Napoli, da tempo, stava tornando sulla bocca di tutti il famoso marchio della pirateria musicale napoletana, Mixed By Erry, e, tra gli addetti ai lavori, si vociferava di un libro sui fratelli Frattasio ma, soprattutto, di un film. Non potevamo credere alle nostre orecchie! Quel nome, quel claim – «Le cassette con fotocopie non sono Mixed by Erry» – che per un periodo molto lungo della nostra vita abbiamo accantonato da qualche parte nel nostro cervello, stava tornando alla ribalta.

Iconici, figli di una Napoli che, ormai, possiamo ritrovare solo nei racconti e nei ricordi della gente del centro storico che ha superato i cinquanta, i fratelli Frattasio sono il tassello che mancava alla narrazione cittadina, il pastore da aggiungere ai presepi di San Gregorio Armeno. Sospesa tra gli anni ‘70 e gli ‘80, la storia di Mixed by Erry ha tutti gli elementi, efficacemente inattuali, per porre all’attenzione del lettore (o dello spettatore) i due poli contrapposti del concetto di malavita: il male da una parte e la vita dall’altra.

E, in un momento così decisivo per la città di Napoli, dove le storie di riscatto sociale si vendono più delle stanze dei b&b che funestano il centro cittadino, il lavoro pregevole di Simona Frasca, docente di etnomusicologia all’Università Federico II di Napoli, diventa immediatamente spendibile e vendibile. Sto parlando di Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio, edito da Ad Est dell’Equatore, un libro che parte dall’esperienza dell’autrice per percorrere l’intera estensione del fenomeno analizzandolo in tutti i suoi aspetti.

È la storia di tre fratelli – Enrico, Peppe e Angelo – che, da un vicolo di Forcella, fecero sognare intere generazioni di napoletani ma è anche un racconto popolare, avvincente, della Napoli del “pacco, doppio pacco e contropaccotto” che un genio come Nanni Loy ha provato più volte a portare sullo schermo. Frasca, però, va immediatamente oltre il confine che la cultura pop ha imposto alla città negli anni: utilizza la sua esperienza di fieldwork per mettere in evidenza alcune caratteristiche marginali della vicenda che racconta, come ad esempio le frequenti visite al Filangieri di Eduardo De Filippo con cui Angelo venne in contatto durante la sua detenzione.

Lo stretto rapporto della ricerca antropologica con il vissuto della narratrice, inoltre, non condiziona il racconto ma aiuta il lettore ad orientarsi tra gli elementi spaziali e temporali disseminati qua e là nel testo. Ed è proprio questa interazione tra elementi autobiografici e biografici a rendere particolare e imperdibile questo lavoro.

Nell’opera di Frasca noto un tentativo di (auto) emancipazione sia dalla ricerca etnografica classica – che viene rispettata in tutti i suoi aspetti in quanto i dati non sono raccolti ma prodotti sul campo in una relazione di collaborazione con gli intervistati – che dal racconto biografico puro. Inoltre a me sembra importante cogliere un’altra dinamica nell’operazione portata, poi, avanti da Sydney Sibilia al cinema. Come giustamente riportato da Frasca nel testo, si tratta di una storia di soli uomini, di un’impresa creata da uomini (il ruolo della sorella è, per l’appunto, marginale) in un mondo maschilista e patriarcale. Ed è proprio su questo punto che Frasca richiama l’attenzione del lettore: non si tratta di una verità ostinatamente occultata ma è lo stato delle cose e l’etnologa, dunque, va a inserirsi all’interno di queste dinamiche (e a farsi accettare) con la sua sensibilità femminile.

D’altronde, come De Martino insegna, gli “incontri etnografici” sono sempre multiformi e instabili e, dunque, devono essere costantemente analizzati in relazione ai differenti contesti in cui gli incontri hanno luogo. E Simona Frasca si prende tutto il tempo che le serve: inizia a lavorare alla sua idea nel 2016 e la stratifica, inserisce riflessioni squisitamente culturali sulla potenza dell’operazione “mixed by erry”, che ha permesso a tantissimi ragazzi di accedere alla musica, ma, al contempo, con diversi tagli discorsivi, fa emergere l’umanità dei fratelli Frattasio, criminali che hanno sfidato lo Stato da una prospettiva diversa, la musica.

Francesco Bove ha pubblicato nel 2019, per Arcana, “Joao Gilberto – Un impossibile ritratto d’artista”, il primo libro italiano sul padre della Bossa Nova. Ha scritto, inoltre, per webzine musicali come “Mescalina” e “Indieforbunnies”, per testate come “Flanerì” e “KLP Teatro” e ha creato nel 2017 “L’Armadillo Furioso”, un blog culturale che si occupa principalmente di teatro, cinema, libri e fumetti.