di Michele Vaccari

Come si sa, gli scrittori dell’Isola si dividono quasi naturalmente in due foci: chi fa, della propria vita, epica d’autore, chi, dell’epica, fa la propria vita d’autore. Il ritorno di Mauro Tetti in libreria rappresenta una terra di mezzo, un nuovo estuario capace di collocarsi a metà strada tra omaggio all’epica e ritratto dell’artista da cucciolo, a pochi mesi dall’esordio del praticamente coetaneo Giovanni Gusai con il suo Come in cielo, così in mare (giugno 2021, SEM). Entrambi, sembrano raccontare di un’emersione silenziosa ma tellurica, una nuova classe di autori che hanno appena superato la giovinezza per entrare nell’età adulta più matura col passo deciso e sfrontato dei temerari innovatori, dichiarando apertamente il loro legame con la più nobile eredità linguistica e immaginifica della tradizione autoctona, un legame che, fortunatamente, osa, non venendo a patti con l’epigonale, con quel timore reverenziale verso i padri di cui troppo spesso scritture così territorialmente connotate rischiano di soffrire. Aedo barbaricino l’uno, bardo del sud l’altro, con le loro prove mettono due punti inediti sulla mappa, incidendo nuove latitudini nel mosaico letterario di autori e autrici sardi o con cui chiunque scrive oggi dall’altra parte del Tirreno dovrà inevitabilmente confrontarsi.

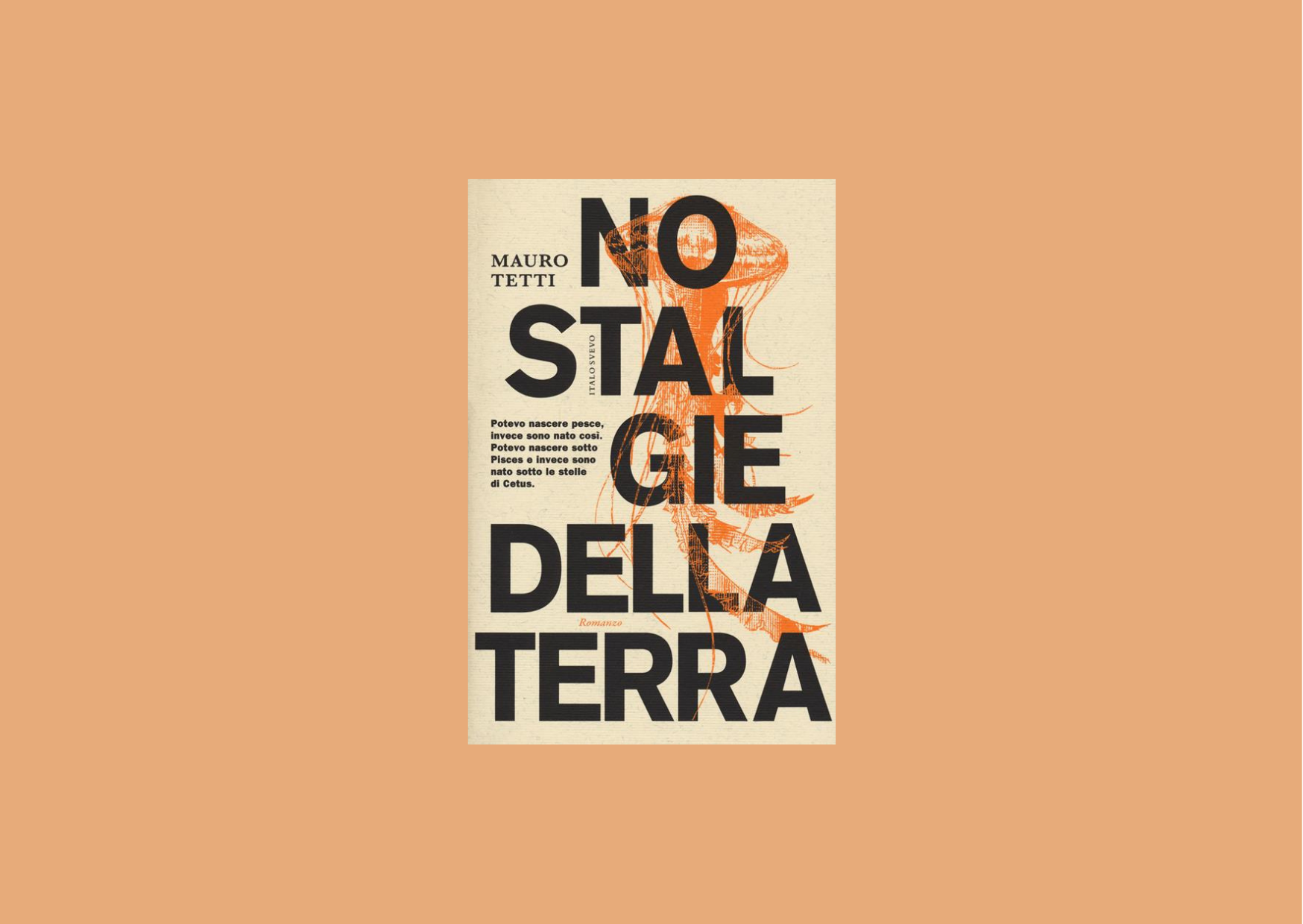

Come nel precedente Pietre rovesciate, Mauro Tetti inventa una cosmogonia senza precedenti. I generi verso cui si tende sono l’avventura di mare e il romanzo di formazione. In quest’opera, altro crocevia, Tetti gioca col tempo. Testo contemporaneo che profuma di antico, Nostalgie della Terra fila a vele spiegate tra leggende e novelle da mille e una notte, storie di insurrezionalisti di inizio Ottocento, di avi tatuati che appaiono in sogno, madri eteree che hanno nomen omen di Aria, di padri Olandesi Volanti che ritornano in forma di memoria dalla nebbie del passato come vascelli fantasma, e fughe ideali su zattere in eternit, balli tondi al ritmo della techno, invenzione di memoriali, mitici diari di viaggio che sono mappe altre dell’io, io che rimbomba, che vaga tra reale e fantastico, tra accaduto e possibile. L’età del protagonista sembra corrispondere a quella dell’autore, ma l’allegoria è il sestante continuo, disciplinato del periplo esistenziale compiuto nel corso del romanzo. Il sottotesto più evidente è la tematica dell’appartenza, di un chi sono che diventa compreso con la chiave di lettura del chi siamo, come accadeva nel romanzo resistenziale o nelle produzioni dei grandi autori del nostro recente passato (Parise, Morante, Volponi, Del Giudice), con tutto il lavoro abissale di trasfigurazione che questo comporta e che nulla ha a che vedere con la becera autofiction d’accatto che appare sempre più come resoconto vittimista, buono per classifiche, premi e lettori in cerca di conforto. L’autore non cade mai nel pietismo, né costringe il lettore a empatizzare con la sua biografia che s’intravede tra le righe, nella parte in cui è preponderante la relazione con Naira, quasi un anagramma del nome della madre. Stella polare del sentimento, “Naira era la cometa”, la quiete enigmatica, il desiderio, tanto quanto Salif è l’ignoto palese che prende la testa e rende folli, quando si ha per troppo tempo come orizzonte la maledetta, benedetta, acqua salata, prigione e orizzonte di ogni figlio di questa terra su cui ogni uomo, ogni autore tenta vanamente di passare leggero.

Tetti usa l’incanto, l’allegoria, come letteratura docet, fornendoci coordinate stellari per partecipare alla caccia al tesoro del nostro eroe e della sua strampalata armata Brancaleone, una ricerca intima che è soprattutto riscoperta di un sé millenario, collettivo, al di là di quel mondo di cose tangibili e ricordi che ci vuole legati al reale come metro dell’espressione, al resoconto dell’ombelico come orizzonte letterario. La fuga dal mondo conosciuto, proprio, diventa chiave di lettura della matrice, allargamento del campo, scoperta dell’insieme generatore originario. Nostalgie della terra guarda all’indietro come Orfeo, ma trova nella forza di una trama picaresca la propria Euridice che ci salva dalla noia della letteratura dell’ego. Qui c’è un ragazzo che parte e che racconta dai dodici anni dopo del mistero che vuole risolvere e degli approdi che ha attraversato come un vero e proprio viaggiatore delle stelle, perché è nello spazio, fino alle sue estreme conseguenze astrali, metafora dell’evo, che Tetti definisce la propria visione ed è in questo agire speculare, in questo andirivieni tra passato, presente e futuro, da un lato, mare, aria, terra, cosmo, dall’altra, che scorgiamo la visione, l’afflato di una struttura originale e imprevedibile, onirica e interiore, verrebbe facile dire, tratti che ritornano sovente nei titoli di questa intelligente collana diretta dall’editor di raro acume Dario De Cristofaro.

L’intonso, così scomodo nel suo finto pauperismo snob, finalmente, trova coerenza col testo: completati gli strappi necessari per accedere alla lettura tra le mani ci si ritrova con un testo che pare un effemeride delle meraviglie, capace di simulare nel corpo la consunzione tipica del medesimo manoscritto ritrovato che fa da motore alle vicende in cui ci ritroviamo immersi. Nostalgie della Terra è, quindi, stato dell’arte: confessione intima, memoir, esplorazione siderale, che dagli asteroidi, dai pianeti, dalle costellazioni di Eridano viaggia oltre la luce per guardare Cagliari come dal fondo di una galleria gravitazionale, un ponte ideale di Einsten-Rosen che unisce indissolubilmente, l’uomo, l’autore, la sua visione alla sua gemella terrestre, “la città bastionata, la città umida, la città martoriata, la città fetida, la città ectoplasma, la città stanca, la città bianca”.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente