«Un giorno nel mondo finita fu l’ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò». Comincia con questi versi, tragicamente contemporanei, «Dove vola l’avvoltoio», la canzone antimilitarista scritta nel 1958 da Italo Calvino per Sergio Liberovici. È anche questa una parte fondamentale del percorso letterario di Italo, del favoloso Calvino, raccontato tra il Palazzo Ducale di Genova e le Scuderie del Quirinale di Roma. È un Calvino impegnato a narrare i destini incrociati della resistenza, capace di trasformare le strade dei monti in luoghi magici e fiabeschi, in cui il senso della fiaba diviene una speranza e la volontà di andare «oltre il ponte» diventa una memoria (ovvero un altro destino) da puntellare e salvare.

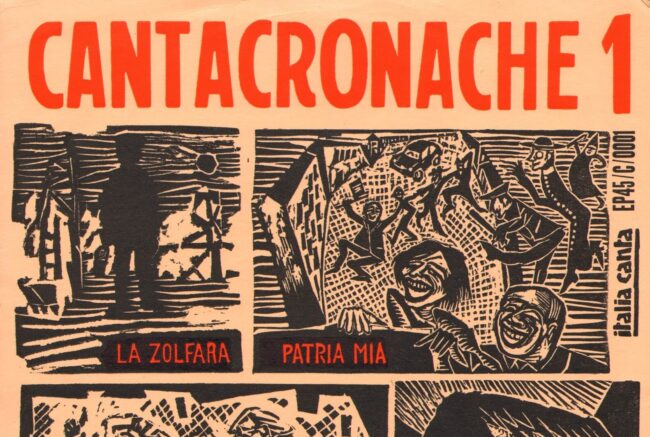

È passato poco più di un decennio dalla fine della guerra e Italo Calvino incontra a Torino il gruppo musicale dei Cantacronache. Composto inizialmente da Sergio Liberovici, Fausto Amodei, Margot e Michele Straniero, il gruppo era nato al ritorno da un viaggio dello stesso Liberovici che aveva per questo deciso di portare in Italia quanto realizzato in Germania con le poesie di Brecht messe in musica da Dessau. Era sorto così un gruppo straordinario. Da un’idea semplice ma pure insolita: preferire alla «canzone gastronomica» dei Festival di Sanremo la fiabesca meraviglia del quotidiano, indagare la cronaca sofferta capace di restituire la propria poesia a una vita violenta, di narrare le vicende di prostitute e operai, restituendo i nomi ai morti ammazzati di Reggio Emilia e Gessolungo.

In poco tempo, forse proprio per la spinta anzitutto letteraria e a tratti fiabesca che contraddistingueva la compagnia, sono aggregati Fortini e Calvino, seguiranno poi Pasolini, Rodari e Umberto Eco. Vengono allora prodotti gli LP e realizzati i primi concerti. Calvino, stonato (dal racconto che ne fa Amodei), si esibisce persino in qualità di cantante. Le nuove canzoni, ispirate alle lettere di Gramsci o ai canti di rivolta, mostrano quell’«anello di congiunzione tra la cultura popolare e la cultura delle classi colte» che già accompagnava in quegli anni il respiro di Pier Paolo Pasolini. Era la nuova poesia che non abbandonava più le persone, che anzi nasceva da queste.

Per i Cantacronache esisteva infatti il mondo oltre la «lotta verbale» di quegli intellettuali che dal mondo si tenevano fuori. Qualcosa che trasportava il gruppo al di là della retorica del folklore – di cui in quegli anni si cominciava a recuperare la profondità del senso – portando quell’esperienza a diventare persino un riferimento politico per una città di tanti operai. E di operai tratta un’altra delle canzoni scritte da Calvino per il gruppo. Si intitola «Canzone triste». È la storia di due operai, due amori difficili, due vittime dello sviluppo: «Erano sposi. Lei s’alzava all’alba prendeva il tram, correva al suo lavoro. Lui aveva il turno che finisce all’alba entrava in letto e lei n’era già fuori». Un incipit perfetto che l’autore delle Cosmicomiche utilizza preludendo all’episodio di Monicelli del Boccaccio ’70, sceneggiato, insieme a Cecchi D’amico e Arpino, dallo stesso Calvino.

Dovremmo chiederci oggi cosa rimanga di quella tradizione carezzata con tanto coraggio da un gruppo di artisti insoliti, di maestre e maestri. Perché i Cantacronache, come li racconta la maestra Giovanna Marini, erano artisti capaci di insegnare; eppure, quegli studi, quelle esperienze, appaiono oggi definitivamente passate. Sono forse passati quei tempi in cui la cronaca era ancora capace di rivolgersi alle persone, in cui la politica (che è prima di tutto una voce!) diveniva un’esperienza letteraria. Raccontare la vita dei partigiani «come una favola di bosco», meravigliarsi per gli azzurri della storia, narrare l’epica del quotidiano nella piccolezza struggente di una cronaca di passaggio. È forse anche in questi aspetti che, nell’anno del suo centenario, dovremmo ricordare Calvino. Scrittore, certo, ma pure interprete favoloso e rivoluzionario di un mondo di memorie, persone e sogni ancora oscuri.

____________

Mostre in corso:

Favoloso Calvino, a cura di Mario Berenghi), Roma Scuderie del Quirinale (dal 13.10 al 4.02)

Calvino cantafavole, a cura di Eloisa Morra e Luca Scarlini Genova Palazzo Ducale (dal 15.10 al 7.04)

Per approfondire:

Calvino A-Z, a cura di Marco Belpoliti (Electa, 2023)

Favoloso Calvino, il mondo come opera d’arte: Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri (Electa, 2023)

Italo (Ernesto Ferrero, Einaudi, 2023)

Cantacronache. I cinquant’anni della canzone ribelle (Zona, 2008)

Mario Soldaini è nato a Roma nel 2000. Ha studiato presso il Liceo Classico Ennio Quirino Visconti. È stato membro della giuria giovani del David di Donatello e Leoncino d’oro al Festival del Cinema di Venezia. Organizza concerti e mostre d’arte. Da sempre appassionato di letteratura italiana, collabora con diverse testate. Studia Filosofia presso la Sapienza di Roma e Global History (GHL) presso la Princeton University.