di Mario De Santis

“Molte cose sono mostruose, meravigliose tremende, eppure niente è più tremendo, meraviglioso, mostruoso dell’uomo”. Si apre con questa sentenza, scritta da Sofocle all’inizio dell’Antigone, che ruota attorno alla parola greca di ambivalente traduzione “Deinos”, l’ultimo capitolo della Trilogia degli antichi miti realizzata da Milo Rau, “Antigone in Amazzonia” che ha debuttato in prima nazionale al Festival Romaeuropa 2023 il 3 ottobre al Teatro Argentina.

La frase, esplicitando le tre traduzioni possibili, è pronunciata da Federico Araujo , attore e attivista per i diritti civili, come lo sono molti degli interpreti brasiliani di questo spettacolo di Rau che, come i precedenti capitoli della Trilogia (“Orestea in Mosul” e “Il Vangelo”) si è calato con spirito anche militante, in una realtà complessa, conflittuale, anche irriducibile ai nostri parametri come il Brasile. Il progetto era nato nel 2019 durante una tournée dall’incontro del regista del NTGent con il movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) della regione del Parà, l’idea fu di raccontare la loro realtà filtrandola con un classico dell’occidente. Eravamo in piano populismo (Bolsonaro, Trump). Poi la pandemia ha interrotto tutto, mostrando altri lati della globalizzazione, e lo spettacolo e tutto il progetto di interazione con le comunità locali, è stato portato a termine solo nell’aprile del 2023 in Brasile, dove nel frattempo era cambiato tutto.

L’approccio di Rau è stato, per sua ammissione, “da attivista”, utilizzando il suo consueto metodo di attraversamento dei luoghi fisici delle realtà coinvolte, rappresentazione, ripresa video, per poi riapprodare alla fine di nuovo su un palco con il racconto di ciò che in fondo c’è stato già, in questo caso progetto comune e le varie “scene” dell’Antigone, ricreate assieme ai contadini e agli attori locali. L’Antigone di Sofocle è stato scelto dai lavoratori del MTS, dagli attivisti e dagli attori locali, (in collaborazione con il drammaturgo Douglas Estevam da Silva e anche chi non lo conosceva lo ha trovato adatto a raccontare anche la loro storia). Si potrebbe quasi dire che Rau ha lasciato che fossero i protagonisti delle tragedie dell’Amazzonia (espropriazione, repressione, impoverimento) ad “occupare” il testo, mentre da parte sua Rau si è fatto testimonial in Europa della loro battaglia con appelli e conferenze. Questa la cornice, mentre per gli spettatori il quadro è sempre la rappresentazione teatrale che fa emergere il presente, in un doppio movimento di scambio continuo concretizzato nell’uso degli schermi, proprio come un doppio livello, che a sua volta ne produce altri.

A teatro gli spettatori vengono accolti da striscioni che inneggiano ai movimenti dei “senza terra”, come nelle occupazioni. La scena (disegnata da Anton Lukas) è meno affollata del solito da oggetti e tecnologie: c’è solo un tavolo e due sedie, una barra appendi-costumi da un lato, dall’altro gli strumenti musicali suonati dal bravissimo Pablo Casella, che ha dato il contrappunto di radice musicale di una cultura variegata e complessa di un paese-continente. Per il resto tutto lo spazio del palco in cui si muovono oltre Casella e Araujo anche due attori fiamminghi del NTGent, Sara De Bosschere e Arne De Tremerie, è ricoperto di terra. Lo schermo non è fisso, ma scende e risale, domina quando non c’è il nero di fondo.

Il testo sorgente di Sofocle, come specifica nel suo Manifesto Rau, non supera un quinto del tempo di rappresentazione. Antigone “è una tragedia semplice, didattica” spiegano gli attori e Rau ne segue soprattutto l’architettura scandita per fasi della giornata e in un prologo, cinque scene e un epilogo. All’interno di essi le pagine si alternano tra il racconto delle difficoltà produttive dello spettacolo, la spiegazione della situazione della regione del Parà, le lotte per la difesa della foresta, per i diritti civili e per la terra da desinare ai contadini anziché alle multinazionali. Gli attori anche rievocano la lunga storia di oppressione, sia coloniale sia più recente, con dittature e governi autoritari dal 1964.

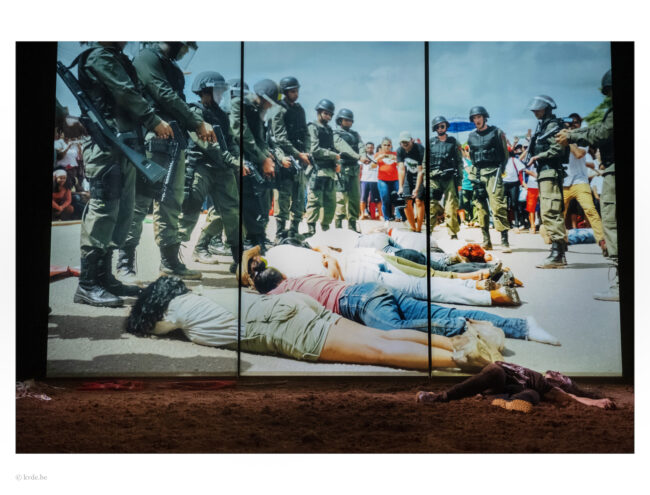

I racconti della realtà si incastrano nella rappresentazione dentro la cornice sofoclea, che al centro ha un conflitto tra legge e la giustizia. E se la tragedia si apre con un massacro (perché di fatto narra di una guerra civile fratricida a Tebe tra Etocle e Polinice l’assediante, dopo la presa del potere di Creonte, sarà un massacro di contadini che protestavano da parte della polizia, il 17 aprile 1996 a dare subito la chiave dei paralleli teatro-realtà. Di fatto è un re-enact che il team di Rau ha realizzato (ma solo nel 2013) nello stesso luogo, con gli attivisti del MST e quilombos nonché anche sopravvissuti di quel massacro. Tutto questo, dunque crea più livelli se poi si innesta con il testo greco di 25 secoli fa.

La figura di Creonte, in quanto tiranno (ma che per Sara De Bosschere che la interpreta è anche un garante della legalità) è di immediata percezione di tutti, come memoria dei dittatori del Brasile: ma è soprattutto la terra a farsi presenza viva, personaggio-anima, materia e spazio sacro in cui il cerchio del palco si specchia. La terra, negata ad Antigone per la sepoltura è anche negata all’attrice che la interpreta Kay Sara, in quanto indigena. Questa figura è l’asse attorno a cui ruota non solo il progetto, ma anche la sua evoluzione, con spiazzamenti di senso non previsto. Kay Sara infatti oltre che attrice è attivista, difende i diritti del suo popolo, gli indigeni di Laureté, nell’Amazzonia al confine con la Colombia, dove la compagnia di Rau approda per realizzare alcune scene e filmarle.

La scena in cui Key Sara-Antigone seppellisce in modo illegale suo fratello, tra pianti disperati e una litania da brividi, è di grande forza ma anche radicalmente altra-da-noi, con un eco ancestrale, nonostante accada per noi solo in video. La sepoltura avviene ai piedi del pilone dell’autostrada, proprio in quella terra proibita al personaggio e strappata agli indigeni. Polinice sotterrato, fatto sparire come uno dei tanti corpi scomparsi degli attivisti uccisi, mostra il suo punto di irradiazione maggiore con la tragedia sofoclea. E tuttavia proprio da qui Kay Sara che inizia una sua opera di decostruzione del progetto NTGent: a un certo punto al culmine del pianto, l’attrice con le mani nella terra, guarda in camera e urla “Stop filming!”, rompendo all’ennesima potenza il già decostruito teatro di Rau, gettando anche su quello, animato da sincero impegno, un’accusa implicita: nonostante le migliori intenzioni, il vostro (e nostro, in platea) resta un irriducibile voyeurismo ed esotismo.

Il pericolo è reale ed è proprio Kay Sara a portare a compimento gesto, con un beffardo ”colpo di teatro” fuori dalla scena, perché una volta finite le riprese in Brasile, l’attrice decide di non partecipare alla tournée in Europa (Gent e Avignone, poi Roma). Non solo, dichiara che d’ora in poi reciterà solo nella sua terra e solo per il suo popolo, tanto che la sua parte sarà affidata a Araujo (di questo gli spettatori vengono informati dall’inizio). E’ uno scarto interessante, forse anche voluto (con il mise en abyme di Rau non si è mai certi) ma la “assenza” di Kay Sara da ostacolo si rivela un vuoto che moltiplica le sfaccettature del senso. Da un lato la rigorosa autoreclusione in un’invisibilità sembra analoga a quella di Antigone. Dall’altro però quel buco in scena quella manque impedisce allo spettacolo di Rau di essere perfetto, ma alla fine proprio per questo lo rendo uno dei suoi più belli, perché fa anche il suo gioco sul limite del teatro, mostrato nel suo inciampo.

Non è un caso che attraverso l’attore fiammingo Arne De Tremerie nei panni di Emone, contestatore e figlio di Creonte ,come la meglio gioventù borghese europea era tra i no-global, si facciano strada i dubbi: prima dando voce alla coscienza progressista e impegnata, l’attore spiega che con quell’esperienza ha capito in Brasile il senso di comunione e di lotta dei contadini, detto col trasporto romantico del indignato europeo . Mentre parla, dallo schermo c’è una donna del villaggio amazonico con un gruppo i bambini, sembrano ascoltarlo ma alla fine quando lui si volta verso loro, lei lo raggela: “guarda che non ti capiscono”. E Milo Rau lo sa.

La forza dell’ Antigone in Amazzonia è legata certo al Deinos, di una terra in cui il ”tremendo” e il “meraviglioso” dell’umano sembra coabitare. L’impatto sullo spettatore deriva anche dalla bellezza delle riprese video di Moritz von Dungern. Rau ha sovrapposto nella sua Antigone molti livelli, stratificando le rivendicazioni delle molte “antigoni”, dalle opposizioni politiche, ai conflitti di genere, alle lotte per i diritti delle minoranze Lgbtq+ e degli indigeni, fino alle battaglie per l’ambiente, costruendo un percorso sul doppio filo, di fiducia ma anche di un realismo forse più disincantato: quest’ultimo nel canto addolorato di Euridice (altra attrice indigena, la iconica Célia Maracajá ) indossando un bellissimo costume indigeno, nel pianto per il figlio suicida, insieme al coro dei contadini, sindacalisti e lavoratori rurali, nel lamento per la stirpe riversa l’angoscia per la fine, la sparizione di quelle comunità (le percentuali di suicidio tra li indios sono molto alte ) o nelle facili profezie di disastri ambientali di Tiresia (il filosofo brasiliano Ailton Krenak, che ricorda la cenere dell’amazzonia in fiamme che si posa su San Paulo).

La fiducia emerge invece nel coro finale che torna dove Rau era partito, al massacro del 1996 che, ricostruito da alcuni sopravvissuti in modo toccante, di cui Rau mostra un making-of di ciò che c’era intorno a quella scena che abbiamo visto all’inizio, quando i poliziotti hanno provato a bloccare il re-eanct. Convinti da una delle leader degli MTS, la rappresentazione ha visto proprio gli agenti come spettatori del massacro di cui si erano macchiati i loro colleghi di 27 anni prima. Quando poi gli attori-vittime e gli attori-carnefici finiscono e si abbracciano, tutto a questo punto diventa rituale, risarcimento, funerale laico a distanza, e ancora, repetition.

Anche le lotte degli indigeni, attraverso i decenni, in fondo sono sempre uguali, sono alla fine il teatro di una sopravvivenza, manifestano oltre che contro il potere, un desiderio di andare avanti, di un domani, anche se si dovrà replicare la stessa battaglia. Rau immette la sua “reprise” e la nostra, occidentale, dentro un’altra forma di circolarità che tuttavia ha al centro quel vuoto dell’assenza di Kay Sara che si sottrae e impedisce una sovrapposizione, un’appropriazione, ma forse anche un dialogo. L’esperimento è riuscito proprio perché è fallito, lo iato che si sta aprendo tra culture va in altra direzione ancora ignota. Mantiene una distinzione netta, in questo caso rivendicata da Kay Sara. Noi non siamo voi, rispondono al nostro tentativo di avvicinamento.

Lo stesso sembra fare in un altro spettacolo che su un punto si può accostare all’Antigone di Rau, scritto da un’attrice giovane di NTGent, Princess Isatu Hassan Bangura, già presente in Grief & beauty al REF 2022. Nel monologo che ha interpretato in questa edizione del festival, “Great apes of west coast”, racconta la sua storia: cresciuta fino alla fine del college in Sierra Leone, ha lasciato poi la sua terra amata e tormentata per l’Europa, per completare la sua formazione di attrice. Su questo ha costruito un’ indagine identitaria e meditativa, mescolando istanze filosofiche, eredità inevitabilmente occidentali, compresa la dominazione portoghese, con il pop globale e i canti e le danze della sua tribù, che resta un’appartenenza biopolitica non aggirabile, che resta “casa” e resta identità, nonostante l’Europa.

Alle domande sull’identità che l’Occidente è abituata a porsi in modo individuale (Chi sono?) contrappone un’eredità della cultura dell’Africa Occidentale di un sé comunitario e di relazione (“io sono perché noi siamo”). Il modo di fare teatro di Bangura è performance e rito di amore e perdita di un contatto anche qui con la sua terra, ma insieme una decisa appropriazione secondo i propri parametri e che implicitamente scommette su un pubblico futuro che pure a quei parametri fa riferimento. Qui pare un’interessante connessione: sia l’Assenza di Kay Sara, tornata al suo personale autoctono modo di fare teatro, sia la presenza tra noi di attrici come Princess Bangura, che rivendica qui un’alterità identitaria, possono essere due polarità che da un lato completano ma dall’altro mettono in crisi anche i progetti più aperti come quello di Milo Rau. Le loro soggettività altre, non conformi alla tradizione anche di ricerca, misurerà con scelte artistiche e etiche, la cultura globale futura e soprattutto quella europea. È un futuro inevitabile ma ancora tutto da immaginare, dentro cui starà ovviamente anche il futuro del teatro.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente