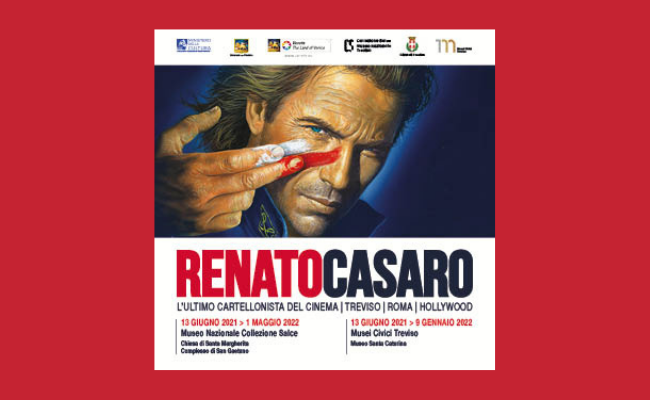

Renato Casaro – Treviso, Roma, Hollywood annuncia il manifesto pubblicitario della mostra dedicata all'”ultimo grande cartellonista del cinema” (a Treviso, fino al 1 maggio 2022, in tre sedi: Museo nazionale della Collezione Salce-Chiesa di Santa Margherita e complesso di San Gaetano, Museo di Santa Caterina). E il nome di Treviso, la tranquilla cittadina di provincia dell’operoso Veneto, sembra un controsenso accostato alle scintillanti mecche del cinema Roma e Hollywood. Eppure è proprio qui che, a diciassette anni, Renato Casaro cominciò a realizzare sagome e pezzi unici dipinti a mano, per attirare il pubblico a entrare nei cinema teatro Garibaldi e Hesperia.

Oggi, naturalmente, il Garibaldi e l’Hesperia non esistono più e anche a Treviso, come in tutte le città italiane e del mondo, si va al cinema nelle smisurate multisale, dislocate nelle periferie che permettono di parcheggiare, e dove si consuma il cinema come uno dei prodotti qualsiasi venduti nei limitrofi e somiglianti centri commerciali. Quando non si decida di non muoversi proprio di casa, finendo per scegliere un film da guardare sul telefono, proposto da una delle numerose piattaforme digitali il cui abbonamento costa per un mese quanto un biglietto per una proiezione. Era il 1954 e al Garibaldi si proiettava Ulisse con Kirk Douglas, per il quale Casaro disegnerà una serie di quindici figure, che adornavano le due scalinate e l’ingresso alla Galleria. La provincia è sempre stata terreno fertile per il cinema, almeno negli anni ’50 e poi in quelli del boom: Rimini e la Romagna di Fellini, il cinema di paese di Tornatore (ma anche di Almodovar “le arene all’aperto che sapevano di gelsomino e di pipì”), Zurlini, il primo Bertolucci. La provincia con i suoi confini stretti, con le persone che si conoscono, induceva a sognare (spesso vie di fuga) e non c’era niente che faceva sognare più del cinema.

Lo afferma anche Renato Casaro, nello spot pubblicitario che si può ascoltare in questi giorni alla radio, dove dice, con la sua viva voce: “Ho lavorato cinquant’anni per il cinema. Dipingendo i sogni”. Casaro è del 1935 e quando nasce, Giovanni Comisso, anche lui trevigiano, ha quarant’anni. Casaro avrebbe potuto disegnare il manifesto della Donna del lago, con Virna Lisi e Peter Baldwin, unico film “scritto” da Comisso (e sceneggiato da Franco e Renzo Rossellini e Giulio Questi), tratto da un suo romanzo del 1962. Ma, nelle utilissime schede dei film per i quali Casaro ha creato la grafica pubblicitaria, nelle ultime pagine del catalogo curato da Roberto Festi e pubblicato da Antiga, questo lungometraggio non c’è e non sappiamo se mai ci fu l’incontro tra questi due trevigiani, uno dei quali più vecchio di vent’anni, grandi artigiani nella creazione dell’immaginario artistico e letterario della provincia. C’è invece il manifesto, dipinto da Casaro, di Una sull’altra di Lucio Fulci, uscito in contemporanea: i cartellonisti italiani di cinema sono ventinove e per sapere chi sono bisogna consultare il volume di Maurizio Baroni Pittori di cinema (Milano, 2018), con l’antesignano Augusto Favalli, del 1912, autore di manifesti per la Universal, Fincine e Lux film.

Roberto Festi mostra il mestiere di quindici di loro (da Luigi Martinati a Anselmo Ballester), in un’appendice del catalogo che spiega il percorso per molti versi simile, compiuto da questi illustratori, quasi tutti scettici verso il loro lavoro che consideravano, a torto, un succedaneo della pittura, loro autentica vocazione. È questo sapore nostalgico che affascina in questa mostra che, nel catalogo, elenca come ultimo lavoro di Casaro i manifesti vintage creati per C’era una volta …a Hollywood (2019) di Quentin Tarantino, un regista che non ha mai fatto mistero del suo amore per i film di serie B e per un immaginario cinematografico che mette la grafica e i titoli di testa al pari della colonna sonora e nobilita il “cinemascope”, una tecnica che con lui diventa stile. Casaro inizia a realizzare i suoi manifesti alla tipografia Longo e Zoppelli di Treviso dove, diciassettenne, era apprendista, ma già due anni dopo parte per Roma, dove va a imparare i trucchi del mestiere nello studio di Augusto Favalli.

Nel 1957 apre lì, nella città del cinema, uno studio con il proprio nome, aveva ventidue anni. Gli bastavano poche fotografie di scena e un titolo per restituire l’essenza intima del film che gli si chiedeva di pubblicizzare, aiutato dalla sua eccezionale abilità di ritrattista. Continuerà fino agli anni ’70 a sperimentare forme e stili innovativi, creando alcuni capolavori del cartellonismo cinematografico: il poster di Un borghese piccolo piccolo (1977) di Monicelli è suo, con l’immagine di Alberto Sordi leggermente chino nella postura dell’impiegato questuante, con la borsa nera sottobraccio. Suo è anche il manifesto di Waterloo (1970) di Serghej Bondarciuck, con Napoleone ritratto solo, di spalle, a battaglia finita, mentre contempla i bagliori di un incendio. E suoi sono ben due manifesti di Calore (1972) di Paul Morrissey, prodotto da Andy Warhol con Joe Dallesandro e Sylivia Miles, il film che scandalizzò le plateee internazionali perché distribuito nelle sale, fuori dai circuiti d’essai. Nel 1984 Casaro si trasferisce a Monaco di Baviera, dove lavorerà a molte produzioni tedesche e internazionali e dove realizza il manifesto del capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America (1984).

In quel periodo sperimenta nuovi modi di dipingere, usa sempre i pennelli ma scopre l’aerografo, strumento che gli permette di rendere il verismo delle immagini che riproduce quasi vicino a una resa fotografica. Nel 1999 si sposta a Marbella, in Andalusia, per poi tornare a Treviso, nel 2014, dove tutt’ora vive e lavora. Quentin Tarantino lo raggiungerà qui, per chiedergli di realizzare alcuni poster per il suo ultimo film su Hollywood. Il suo metodo di lavorare è esemplificato in una serie di bozzetti preparatori per il mitico I magnifici sette (1961), film “cult” di Julian Sturges, esposti nell’altra sede della mostra a San Gaetano, alcune varianti sulle quali Casaro si esercita, prima di realizzare che doveva essere l’immagine del protagonista Yul Brinner al centro del manifesto. Un’intuizione che farà sua, soprattutto quando i film sono interpretati da star famose, volti noti nazionali e internazionali. Negli anni ’70 Casaro collaborò con quasi tutte le case di produzione, arrivando a dipingere quasi cento manifesti all’anno, nelle varie versioni, poster, locandine, “fotobuste” che il mercato richiedeva.

Entrando nella sede principale della mostra, nella chiesa sconsacrata di Santa Margherita, si viene avvolti da una proiezione in multivision di tutti i suoi manifesti che emergono dal buio e “vestono” il volume vertiginoso dello spazio, sollecitando emozioni e ricordi. Era a Casaro che i distributori affidavano la responsabilità di indurre gli spettatori a comprare un biglietto, erano i suoi manifesti ad attirare le folle che in quegli anni riempivano i cinema. Era il colpo di luce sul viso della protagonista de La fontana della vergine (1960), capolavoro di Ingmar Bergman, o il volto sdoppiato de Il faraone (1967) che accosta al profilo del “figlio del re” quello dell’iconica sfinge egiziana. Abilità tecnica ma anche profonda consapevolezza sulla comunicazione, su ciò che serviva per arrivare a un pubblico generalista, per la maggior parte non acculturato, che vedeva nel cinema la principale fonte di intrattenimento. Ed era sua anche la responsabilità del lettering del titolo e dei nomi degli attori, fino alla scelta del font, tutti elementi che dovevano coesistere armoniosamente e coerentemente con l’immagine.

Il grande artigiano dei sogni dipinti, il pifferaio magico che con la sua arte, a volte volutamente “ingannevole” – come sottolinea nella sua introduzione al catalogo Roberto Festi – aveva il compito di attrarre il pubblico verso un cinema che non esiste più, ma che ha fatto la storia, e che nessuna piattaforma digitale di oggi o del futuro, potrà mai rimpiazzare nella sua capacità di far sognare. “A Renato Casaro, grazie per la tua arte che dà grazia al mio film. Sei sempre stato il mio favorito! Love. Quentin”. Tarantino gli scrive una dedica su una foto di Leonardo Di Caprio che posa per un manifesto da utilizzare nelle scene di C’era una volta…a Hollywood (2019). Il provinciale che ha conquistato il mondo del cinema, e che ha illustrato i manifesti di molti 007, di Amadeus (1984), del Nome della Rosa (1986), de L’ultimo imperatore (1987), della trilogia di Rambo (1982. 1985, 1988), del Tè nel deserto (1990), riceve l’omaggio di un grande regista di oggi, che lo segnala alle nuove generazioni e ne consacra il mito tra pittura, comunicazione, pubblicità, arte. La bella celebrazione che gli riserva Treviso con questa grande mostra era un atto dovuto.

Paolo Landi si occupa professionalmente di comunicazione e ha scritto alcuni libri sull’educazione dei minori all’uso consapevole dei media. Recentemente ha pubblicato “Instagram al tramonto” (La Nave di Teseo)