Premessa di Dario Borso

Muro viene dal latino, e ha la stessa radice di moenia, le mura della città: munire, fortificare a difesa, riparare (da cui proviene parete), proteggere, che in origine equivaleva a coprire con tegmina-tegole-tetto.

Così, in poche parole, abbiamo costruito una casa, termine ancora latino per luogo coperto. La sua radice sanscrita, ska-, rimanda al fare ombra: troppa luce accieca, troppo caldo asfissia. Questione di quantità dunque, di equilibrio: e a ciò è delegata la finestra.

Radice sanscrita di finestra èphan-, da cui deriva il greco phaino = splendo, illumino. La finestra consente, oltre che di respirare, di vedere affacciandosi, e faccia infatti, come face-fiaccola, ha la stessa radice.

L’erezione dei primi muri, una cui vaga traccia risale a 20.000 anni fa, fu un passo fondamentale dell’homo abilis che così s’incamminò verso la storia lasciandosi alle spalle l’età della pietra. Ma la storia produce non di rado paradossi; tanto ad esempio ha moltiplicato i muri, da confinarne gli artefici all’isolamento: muratori che si murano, per un destino già racchiuso nella radice sanscrita mu– che richiama il chiudere, ché se a chiudersi è la bocca, abbiamo mu-to.

Le esperienze svoltesi quest’anno con il supporto del MiBACT alla neonata Biblioteca Inclusiva della Fondazione Bertini Malgarini di via Caroli 12 Milano tendono tutte, nel loro piccolo, a superare questo paradosso aprendo vani-luce nel muro spesso dell’esistenza singola e collettiva.

Per quanto riguarda più specificatamente il laboratorio di scrittura, si è fatto tesoro del lavoro collettivo già svolto al Museo del Novecento (documentato in In opera, Armando Ed., Roma 2018).

Il coinvolgimento dei tre partner di allora (Museo, Fondazione Empatia Milano, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione) all’interno del progetto Biblioteca Inclusiva ha indotto novità importanti, così riassumibili: partecipazione, oltre che di persone con esperienza di disagio mentale, di abitanti del quartiere e di professionisti della scrittura in ambiti diversi dalla narrativa; passaggio (anche a causa dell’emergenza Covid) dal sistema di incontri bisettimanali più scambio di email allo streaming settimanale supportato da una pagina facebook sempre aperta; discussione ed editing degli elaborati singoli da parte di tutti i partecipanti. Principi guida: eguaglianza e collaborazione.

L’esperienza è durata un quadrimestre abbondante, coinvolgendo stabilmente una trentina di partecipanti. Qui presentiamo una selezione, senza dimenticare che altri racconti compiuti (segnatamente quelli di Sofia Brandinali, Anna Maria Carpi, Pierpaolo Casarin, Francesco Cataluccio, Bruno Chiaranti, Enzo d’Antonio, Alberto Massari e Alessandra Scudella) attendono solo un’occasione per farsi leggere.

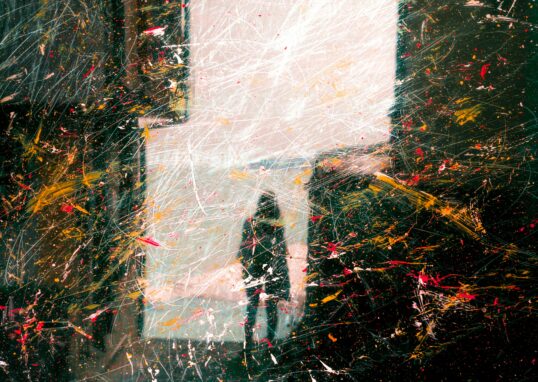

Il laboratorio si è svolto in parallelo con quello di lettura condotto da Gianfranco Massa e in collegamento stretto con l’Archivio delle Identità, dove persone con esperienza di disagio mentale elaborano singolarmente i loro profili biografici. Tutto poi ha trovato coronamento nel Muro delle Pagine allestito all’interno della Biblioteca Inclusiva il 10 ottobre scorso, giornata mondiale della salute mentale, con la collaborazione, oltreché degli enti succitati, dei redattori di “Fuori di Milano”, magazine prodotto dall’Associazione La Salute in Testa. Perciò sta qui in copertina, oltre che stabilmente in Biblioteca.

“Paesaggio in prestito” chiamano i giapponesi ciò che si vede da una finestra senza essere proprietà della casa, oltre quindi il muro di cinta. È un paesaggio largo, tendenzialmente infinito, ricco di sorprese. Come questi “quadri”, come questi “racconti”.

Il settimo fratello

di Leo Appratti

Ecco, stanno per venire sette

anni di grande abbondanza

in tutto il paese d’Egitto.

Genesi, 41,29

1. Eravamo sei fratelli nella Milano degli anni ’80. Vivevamo in una casa di ringhiera vicina alla stazione centrale e, grazie a Dio, a un grande oratorio salesiano, lo stesso cantato da Celentano nella canzone Azzurro.

Mio papà lavorava alla ATM, la mamma da operaia alla Manifattura Tabacchi. Entrambi provenivano dalla provincia di Salerno, immigrati. Il lavoro fu una grande benedizione per entrambi. Con il lavoro arrivò anche la mutua della ATM che significò poter essere curati e le colonie estive.

Eravamo cattolici, anche i miei genitori che sono poi diventati testimoni di Geova. Tra le tante attività di mia mamma, non paga di dover badare a sei figli, vi era il lavoro di volontaria all’Anfas, una delle prime associazioni dedicate al mondo della disabilità. Mio papà seguiva la mamma con piglio meno missionario. Diciamo che cercava di emularla impegnandosi con il fare di chi abbia molte colpe da espiare. Cosa vera peraltro.

Godevamo tutti di buona salute. Eravamo abbastanza sereni, anche se in casa le cose non andavano sempre bene. Mio padre era eccessivamente dispotico. La casa era piccola per otto persone. Il bagno di appena 2 mq., unico, non permetteva neppure quel piccolo attimo di intimità. La porta era a soffietto e col tempo si erano create delle fessure che mio padre, credo, si era guardato bene dal chiudere per poterci controllare anche lì.

Nel 1983 eravamo tutti e sei figli contemporaneamente impegnati a scuola, in gradi di istruzione diversi. Noi più piccoli, io, Amedeo, Ugo e Anna, stavamo in una stanza di circa 20 mq. coi letti a castello. Un tavolo per fare i compiti, a turno. Una finestra, un grande armadio quattro stagioni, quattro come noi. Mia sorella Anna ha patito moltissimo la mancanza di privacy. Se comprava caramelle e le custodiva nel suo armadio, noi tre, come topini, gliele mangiavamo. Non vi erano serrature in casa mia.

2. Quell’anno tornavo da una vacanza nella colonia dell’oratorio a Ponte di Legno. Arrivato di sera, i miei genitori mi dissero che vi era un ospite addormentato in camera loro, una delle quattro stanze in tutto. Mi sono subito affacciato, e ho visto dormire una persona adulta.

Non era raro avere ospiti a casa mia. Come molti meridionali, anche i miei genitori avevano fatto da testa di ponte per i loro parenti, peraltro numerosi. Mio papà poi era stato panettiere in gioventù e sapeva fare la pizza. Spesso a casa mia mangiavamo in 13 o 17. Come dire, uno in più non faceva differenza.

Quando vidi Sandro dormire, non feci domande e andai a riposare sereno, come se nulla fosse. Solo, una frizzante curiosità che avrei sfoderato il giorno seguente.

La mamma di Sandro era stata ricoverata d’urgenza in ospedale, e lui rimase per ore sotto casa quando l’ambulanza se n’era andata. Qualcuno aveva avuto la prontezza di avvisare il signor Tizzoni presidente dell’Anfas, il quale chiamò mia mamma per dirle che era giunto il momento di convertire in fatti le parole. Lei non se lo fece ripetere due volte e Sandro era arrivato a casa nostra. Noi bambini non avevamo ancora avuto modo di vedere una persona affetta da sindrome di Down, all’epoca si diceva più comunemente mongoloide, ma non ci fu nessun problema a parte forse l’età di Sandro: era sulla trentina, molto più grande di tutti noi figli.

Sandro era milanese, e parlava un milanese abbastanza stretto. A volte non lo capivamo. Solo la mamma, donna di mondo, non aveva problemi particolari. Parlavamo sempre italiano a casa, soprattutto mia mamma ci teneva molto. Una delle prime parole milanesi che ci misero in difficoltà fu “cadrega”, mai sentita prima. Sandro chiese quale fosse la sua “cadrega” e noi ci guardammo spaesati. Forse in quanto down, aveva un suo modo peculiare di comunicare: non era lui che doveva sforzarsi di farsi capire, eri tu che dovevi sforzarti di capirlo. Quindi, mentre ripeteva la parola “cadrega”, anche un po’ divertito, non si sforzava affatto di farci segno a cosa intendesse. Avessimo avuto un vocabolario Italiano-Milanese, lo avremmo usato. Mia mamma in futuro ne comprerà uno, ma quella volta impiegammo parecchio a scoprire che “cadrega” non è altro che la sedia, “seggia” in napoletano.

Il meglio di sé, l’apoteosi delle differenze culturali, la si raggiunse pochi giorni dopo. La camera da letto dei miei genitori confinava con una stanza divisa in due da un armadio, sempre di 20 mq., dove dormivano i miei fratelli maggiori, Lucia e Giulio. Quella sera, mentre il resto della famiglia è seduto a tavola in attesa della cena, Lucia va nella sua parte di camera a prendere qualcosa e involontariamente butta un occhio nella camera dei miei genitori. Si precipita da noi con aria sconvolta indicando a braccio teso la camera da letto. Preoccupati, i miei genitori sono corsi a vedere e dopo pochi secondi ho sentito mio padre esclamare a gran voce parole dure nei confronti di Sandro. Mia mamma cercò di calmare mio padre. Noi quattro più piccoli eravamo a tavola e non capivamo niente. Sandro, in previsione della cena, si stava mettendo due giarrettiere da uomo per tenere su le calze ormai vecchie senza più elastico al polpaccio. Secondo mio padre, le giarrettiere le usavano solo le donnine di malaffare, erano segno di lussuria per lui, ex frequentatore di case di tolleranza. Ci volle tutta la pazienza della mamma per fargli capire che Sandro non era un pervertito, che giarrettiere così si usavano in passato. Noi ci siamo fatti delle sonore risate, Sandro non se la prese più di tanto: non aveva capito niente dell’aria offesa del papà e quando la buriana si placò, venne a tavola con il solito appetito.

Il tempo con Sandro, da noi detto Sandrone perché non era piccolo né di statura né di età, all’inizio volò. Noi giocavamo in cortile o in oratorio e lui ascoltava la sua radiolina rigorosamente sintonizzata su Radio Italia, tutto il giorno.

La mattina noi venivamo svegliati a turno dalla mamma per andare in bagno senza litigare. All’inizio nessuno si preoccupò di Sandro. Errore. Sandro aveva la peculiarità di stare molto tempo in bagno. Si appoggiava con la mano al muro del water e attendeva paziente che gli uscisse la pipì. Aveva un solo dente già allora, un incisivo, e passava minuti a lustrarselo col suo spazzolino. Non solo. Una mattina Lucia, indispettita dal troppo tempo che il nuovo ospite impiegava, andò a vedere e scoprì con raccapriccio che stava provando a turno tutti gli spazzolini da denti posti nel bicchiere sul lavandino. Sandrone in bagno era un vero terremoto. Qualcuno gli aveva insegnato a lavarsi la faccia soffiando poderosamente il naso. Risultato di questa buffa e sonora pratica era che lo specchio del bagno finiva con l’essere coperto dagli spruzzi, non solo di acqua. Faceva tutto insieme, lavaggio faccia e soffiatura del naso. Ci siamo intesi!

Mia mamma risolse la cosa con saggezza. Svegliava Sandro prima di tutti noi e dopo che lui aveva finito, puliva il bagno.

3. Passarono settimane, e la mamma di Sandro uscì dall’ospedale. Sandro potè tornare a casa sua, ma intanto aveva imparato a memoria il nostro numero di telefono e si era affezionato a noi e alla tivù, che avevamo a colori mentre la sua era ancora in bianco e nero. La domenica noi ragazzi uscivamo, così lui veniva in autobus a godersi la tivù tutta per sé. Guardava tutta Domenica In, non ne perdeva un minuto.

Sandrone era goloso, molto goloso. Quelle domeniche, capitava che ci portasse una busta piena di dolcini. Li “comprava” alla Alemagna per il prezzo simbolico di 200 lire che gli facevano per pietà gli addetti allo spaccio. Noi eravamo molto felici di ricevere quella busta che conteneva prodotti vecchi o danneggiati, non vendibili in negozio. Caramelle, brioscine, cioccolatini o altro. In casa nostra non se ne era mai vista di quella roba ed era una festa. Col tempo mia mamma insegnò a Sandro che non era il caso di recarsi alla Alemagna, prima di tutto perché le cose vanno pagate al loro giusto valore (questa lezione non gli andava giù) e poi perché tanti dolci fanno male. La Alemagna comunque da lì a poco chiuse.

Nei due o tre anni successivi sua mamma ebbe due o tre ricoveri durante i quali Sandrone stava a casa nostra. Un giorno sua mamma non fece ritorno dall’ospedale. Morì e lui rimase solo.

La sua reazione alla morte della mamma fu particolare. Quando entrò in camera mortuaria per un estremo saluto, parve distratto, disinteressato. Su invito di mia mamma, dopo qualche minuto si avvicinò al corpo della sua e accennò un bacino. Poi si girò verso noi e risoluto disse: “Andem!”. Tutto qui. Non una lacrima, un tentennamento. viveva solo il presente, per lui non esistevano né passato né futuro.

Essendo rimasto solo, Tizzoni e mia mamma andarono dal giudice a chiedere l’affidamento. Eravamo poveri ma Sandro era abbastanza autonomo da un punto di vista economico. Il giudice fece presente a mia mamma le difficoltà del caso e in particolare chiarì che avrebbe dovuto rendere conto esatto di cosa faceva coi soldi di Sandro. Lei accettò tutto ma pregò il giudice di fidarsi di lei, senza rendere inutilmente cavillosa la giustificazione delle spese. Quando poi il giudice fece notare a Sandro che mia mamma aveva già sei figli, lui si limitò a rispondere: “E mi fu sett”. Fu così che nel 1986 Sandrone divenne un membro della mia famiglia a tutti gli effetti. Il settimo di sette fratelli.

4. Memorabile era la lingua di Sandro. Non avevo mai visto una lingua tanto grande e lunga. Era una lingua strana, tutta piena di spaccature come quelle dei terreni troppo secchi, arsi dal sole. Con la lingua riusciva a toccarsi la punta del naso e il mento, in parte anche perché era senza denti. I primi tempi gli chiedevamo spesso di farci vedere le sue evoluzioni di lingua e lui ci accontentava sempre volentieri.

A proposito di lingua. La prima lezione di vita che Sandro mi ha impartito è avvenuta una volta a colazione. Anche noi eravamo voraci. La mattina a turno si andava dal prestinaio a comprare un chilo di michette vuote (buonissime) e si faceva colazione con tè, due michette a testa e magari qualche sottomarca della Nutella. Latte e burro erano considerati costosi.

Le prime mattine con Sandro, unico a bere il caffelatte in una scodella nella quale spezzettava il pane, noi bambini eravamo indispettiti dal suo atteggiamento guardingo, geloso. Mentre mangiava, sembrava che qualcuno dovesse togliergli il cibo davanti al naso da un momento all’altro, sicché circondava scodella e michette con un braccio e guardava tutti di sottecchi.

Per divertirci, io o Amedeo allungavamo un braccio e gli rubavamo una delle michette. Sandro mugugnava e chiamava la mamma che ci invitava a ridargli il pane e piantarla. Ripetemmo questo giochino forse tre volte, finché Sandro, riavuto il pane, fece una cosa speciale. Estrasse la sua poderosa linguona e dette una leccata a tutta la michetta dicendoci poi: “Tola adess”, prendila adesso! Non abbiamo più fatto quello stupido dispetto.

Il tempo passava. Noi quattro più piccoli frequentavamo chi le medie chi le superiori. Io amavo studiare con Sandro. Lui non sapeva niente e non capiva niente di quello che gli dicevo, ma aveva un fiuto per gli errori, una speciale sensibilità nel capire quando qualcosa non quadrava. Del resto, non avrei mai mentito a Sandro. Così ripetevo a lui le lezioni e la cosa funzionava. Sandro non era in grado di imparare, ma si sentiva lusingato dal mio rispetto e orgoglioso di poter essere utile.

La domenica mattina si andava alla messa delle dieci. Io, che ero il più religioso dei fratelli e a Sandrone volevo un bene speciale, avevo il compito di accompagnarlo. Avevo provato in tutti i modi a convincerlo di farsi dare l’ostia in mano e poi metterla in bocca da solo piuttosto che spalancare la bocca ed estrarre la sua lingua sensazionale. Niente da fare. Il prete i primi tempi sobbalzava ma poi ci fece l’abitudine.

A Sandro piaceva avere compagnia la notte e per lui, che si alzava spesso per andare al bagno, avevamo preso quelle lucine notturne che si usava inserire nelle prese elettriche. Gli ultimi anni ho dormito con lui e ho scoperto un’altra sua specialità. Sandro teneva un comportamento relativamente “casto” durante la giornata ma, quando andavamo a letto, avveniva la trasformazione. Aveva come un goniometro o una bolla nella testa, così, finché il busto era sollevato pensava a dire le preghiere, come si stendeva in posizione supina, scattava la molla del desiderio e come dottor Jekill e MrHide cominciava a dire cose erotiche o affini, facendo versi buffi tra il serio e il faceto. Bastava fargli riacquistare una posizione semieretta che Sandro tornava quello di prima. La cosa andava avanti per un po’, poi si addormentava come un bambino recitando una lunga preghiera della sera che cominciava:

Signur mi vu in let

cun l’angel perfet

cun l’angel magiur

cun la grazia del Signur.

5. La tensione troppo spesso si accumulava in casa a causa di mio padre sempre infastidito fino alla violenza dalle nostre piccole mancanze di bambini soprattutto a tavola, dove pretendeva un atteggiamento marziale. Usava dire che quando si mangia non si parla e invece si fa i conti con la morte. Per noi, al contrario, il pasto era il momento più bello, il momento in cui ci si raccontava e si rideva.

Quando mio padre si arrabbiava minacciando castighi e botte a destra e a manca, Sandro i primi tempi ne era spaventato ma col tempo cominciò a reagire. Non verbalmente, no, non era da lui, per educazione e per carattere. No, Sandro lanciava le sue proverbiali occhiate di rimprovero a mio padre, oppure guardava noi destinatari del sopruso con la sua più riuscita aria di rammarico e pietà. Oppure si alzava da tavola, andava nel corridoietto che portava alle camere e, non visto da mio papà, faceva tutta una serie di facce buffe e mugugni. Dopo poco, tornava a tavola più tranquillo di prima. Sapevamo che protestava in nome nostro e gliene eravamo grati.

Una sera di giugno, Anna ebbe un’accesa discussione con mio padre. Sandro che era già a letto sentì tutto. Quando capì che il papà era andato a letto si alzò, controllò nella nostra camera se c’era Anna, andò dalla mamma e chiese: “In dui la è andata la mi surela?”… La mamma riuscì solo a dirgli che ne avrebbero parlato il giorno dopo. Aveva il cuore gonfio di dolore. Anna se n’era andata e non sarebbe più tornata a casa.

Il militare fu una esperienza devastante per mio ratello maggiore Giulio che tornò cambiato. In particolare, aveva cominciato a bere alcolici in grande quantità e fumare hashish. Tutto questo non giovava al rapporto con mio papà. Dopo un po’, venimmo a conoscenza del fatto che Giulio non era esattamente un alcolista ma che soffriva di disturbi schizoaffettivi. Vennero tempi difficili di ricoveri in psichiatria e ubriacature. Sandro non capiva cosa stava accadendo a suo fratello e soffriva per il dolore che vedeva negli occhi di mia madre.

Giulio venne ricoverato in comunità. Con le nostre inesistenti conoscenze, la penuria economica e il fatto, forse, di essere comunque dei terroni, gli fu assegnata una comunità in provincia di Savona, letteralmente in culo ai lupi. Mia mamma non sapeva guidare e per andare da lui una volta ogni due settimane, anche per portare la biancheria lavata, faceva ore di treni e doveva anche pagare un taxi. Sandro si offriva sempre di farle compagnia. Sempre. Quando arrivavano in comunità, si sdraiava sul lettino di Giulio e prendeva un riposino, lasciando agli altri due il tempo di parlare da soli.

Una volta salutato Giulio da dietro la rete, Sandro chiedeva come mai restasse lì, borbottava mostrando scontento ma seguiva mia mamma e il suo dolore. Sul treno poi, non accettava mai di appisolarsi se prima mia mamma non gli aveva fatto un sorriso di dimostrazione che aveva allontanato dal cuore il dolore.

Intorno ai 17 anni anche Ugo cominciò a manifestare segni di instabilità. Studiava con poco profitto, anzi nullo, e frequentava amici con cui era uso fumare hashish. Anche lui si scontrò con mio padre e anche a lui diagnosticarono un disturbo del comportamento simile a Giulio. Sandrone si trovò ad affrontare altra tensione in casa e altri ricoveri. Pareva che non avesse fatto un grande acquisto con la nostra famiglia. Certo che a guadagnarci eravamo stati noi. Non capiva la malattia dei miei fratelli. Non erano ritardati come lui, sembravano solo “cattivi”, “inadatti” ma normali. Non era l’unico a non capire ma era il più spiazzato di tutti.

Arrivammo agli anni ’90, anzi al ’92 per la precisione. Sandro cominciò a stare male. Ci dissero che le persone down hanno spesso un repentino invecchiamento. Purtroppo tra i vari sintomi comparvero anche frequenti crisi epilettiche. La mamma non riusciva ad alzarlo da terra quando cadeva e aveva paura che si facesse male. Così decise di chiedere ai servizi sociali se c’era una struttura adatta. Gli consigliarono una clinica per anziani fuori Milano.

L’ultimo anno di vita ho visto Sandro solo due volte. Era diventato improvvisamente vecchio e canuto. Nonostante la mamma lo avesse fatto già operare di cataratta, non vedeva quasi più, indossava un paio di occhiali con lenti molto spesse e montatura un po’ datata. Non era mai riuscito ad abituarsi alla dentiera che pure mia mamma gli aveva fatto fare più di una volta.

Ci ha lasciato il 3-3-1993. Non ricordo molte date, ma questa è per me indimenticabile. Aveva portato il sorriso in una casa che aveva conosciuto il male, direi l’inferno.

Intorno al 2000 anch’io ho cominciato a soffrire di una grave depressione. Mi hanno infine diagnosticato una forma di schizofrenia. Sono felice che Sandro non abbia avuto il dolore di vedere cadere anche me.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

Ho letto tutto d’un fiato il racconto intitolato ” Settimo Fratello ” scritto da Leo Appratti, e sono stata rapita dalla bellezza della scrittura, oltre che dalla vicenda di Sandro, che è già un po’ il fratellone di tutti noi.

Grazie per questa finestra che mi ha aperto un mondo. E bravo Dario Borso, che ha saputo tirare fuori un tale scrittore, e questa storia che arriva dritta al cuore.

Anna A.