Non si smette mai di parlare d’amore.

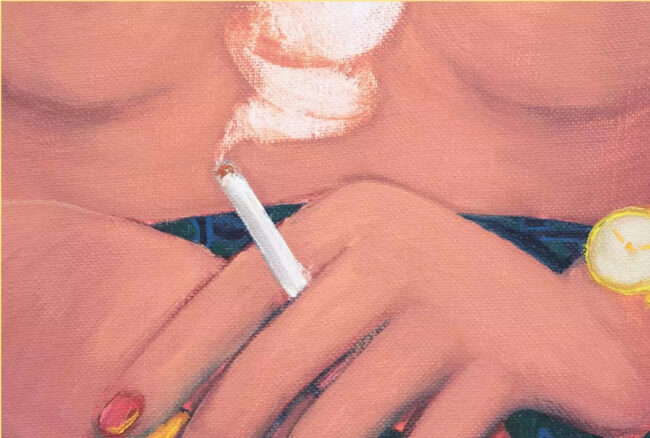

Diciamo la verità, sono poche le storie che funzionano davvero se non hanno, da qualche parte, una linea romantica. Lo stesso vale per la controparte fisica dell’amore, il sesso, su cui – a seconda dei contesti – possono gravare una serie di censure, eppure anche quando “proibito” si fa comunque di tutto per suggerirlo. C’è poi la dicotomia, un po’ bacchettona ma comunque ancora largamente condivisa, tra sesso “pulito”, ossia quello tra due persone che si amano e stanno insieme, e il sesso “sporco”, quello senza amore, quello pornografico, che – dicono – svilisce le persone.

In questa onnipresenza dell’Eros è sempre più raro incontrare delle chiavi di lettura realmente inedite che ne sappiano sviscerare la complessità sotto nuovi punti di vista. Se tutto è già stato detto in secoli di letteratura, ha ancora senso sforzarsi di trovare una faccia inedita dell’amore e della sessualità?

Op Oloop, romanzo di Juan Filloy datato 1934 e finora mai uscito in Italia, arriva nelle librerie grazie al lavoro di Ago Edizioni e la traduzione di Giulia Di Filippo. Filloy, scrittore argentino dalle molte vite – basti pensare che è morto nel 2000 alla bellezza di 106 anni compiuti – ispiratore tra gli altri di Cortázar, che addirittura lo cita nel suo Rayuela, è stato un autore beffardo, amante delle provocazioni, delle digressioni colte e dei giochi di parole. Lo stile di Op Oloop rispecchia in pieno queste passioni, vi troviamo una prosa ricca di parole desuete, neologismi, termini di altre lingue, digressioni intellettuali e metafore che sarebbe limitante definire ardite, eppure se non ci si lascia spaventare dall’erudizione dell’autore, ci ritroveremo di fronte a un romanzo che offre un punto di vista sorprendentemente moderno sull’amore e le sue devastanti, perfino tragiche, conseguenze.

La storia si svolge a Buenos Aires nell’arco di una giornata, scandita da un segnale orario che ha tutta l’aria di un conto alla rovescia. Il protagonista è uno statistico finlandese, Optimus Oloop, detto Op. Perfino il suo nome sembra avere qualcosa di matematico, nel ripetersi quasi binario delle lettere, e in effetti Oloop è una persona estremamente metodica, un uomo che vive in una comfort zone fatta di cifre, perfettamente in linea con le regole e l’ordine della buona società. All’inizio del romanzo lo vediamo intento a scrivere degli inviti per un party il cui motivo, scopriremo, è ancora una volta un numero: Oloop è in procinto di andare con la millesima prostituta della sua “carriera” di amante mercenario. Egli ha infatti l’abitudine di annotare maniacalmente ogni visita ai postriboli, con un commento sulla ragazza e sulla prestazione. Il lettore però intuisce fin da subito che qualcosa in lui sta cambiando, Oloop si perde sempre più nelle proprie divagazioni arrivando talvolta a una vera e propria confusione mentale. Il motivo di tutto questo, se vogliamo, è banale: è innamorato. La ragazza in questione è niente meno che la nipote del console finlandese, nonché la sua promessa sposa.

Eppure questo sentimento, pur se pienamente ricambiato, sembra avere delle serie ripercussioni sulla psiche di Op Oloop: nella vita matematicamente rassicurante dello statistico l’amore ha un impatto talmente violento da trasformarsi in una sorta di discesa agli inferi. L’allarme rosso scatta quando, al momento di ufficializzare il fidanzamento con Franziska, Oloop arriva all’appuntamento con qualche minuto di ritardo. Da quel momento in poi prende a estraniarsi dalla realtà sempre più spesso, rasentando il delirio. Tutto ciò appare ovviamente incomprensibile a chi lo guarda dall’esterno. L’unica a essere sintonizzata con lui è proprio Franziska, vittima dello stesso identico stravolgimento emotivo, pur se vissuto con minore turbamento, essendo lei una persona più pronta ai sentimenti, meno schiava dell’ordine sociale.

Oloop invece vive in sé stesso la tragedia di uno scisma non più ricucibile: da una parte una realtà fatta di numeri in cui tutto, compreso il piacere fisico, è catalogabile, e dall’altra la natura iperurania dell’amore, che nel suo non essere riconducibile a un numero, diventa incompatibile con la realtà stessa e di conseguenza con la ragione. Op Oloop, pur felice, si rende presto conto che questo sentimento è troppo grande per poter essere gestibile. Prova allora a tornare nei suoi numeri, si gode la festa del “mille” con gli amici – un lungo e bizzarro passaggio del libro, a metà strada fra il Simposio di Platone e la Cena di Trimalcione del Satyricon – prova persino a consumarlo, quel millesimo rapporto sessuale. Ma ormai è troppo tardi, l’extra-reale lo ha irrimediabilmente rapito, la realtà dei numeri non gli appartiene più. Non resta dunque che abbandonarla una volta per tutte.

La critica di Filloy alla società a lui contemporanea che, con il suo insostenibile ordine morale sembra quasi rifiutare chi si abbandona a estasi più elevate, si rivelò particolarmente – e quasi grottescamente – centrata. il romanzo, alla sua prima pubblicazione, fu infatti aspramente criticato e perfino censurato per pornografia. Il fatto che nel romanzo si parlasse di sesso bastò ad accecare i lettori, troppo scandalizzati dal linguaggio per accorgersi che il romanzo esaltava proprio la dimensione più spirituale dell’amore.

Compreso o meno, è innegabile che il messaggio di Op Oloop risulti ancora oggi talmente moderno da lasciarci un tantino perplessi: dove si è mai visto un protagonista che diventa folle per via di un amore ricambiato?

Filloy ci spiazza perché ci racconta come la felicità offerta dall’amore non sia rassicurante. L’amore è disordine, è un caos che fonde fisicamente e spiritualmente gli amanti, rendendo il 2 uguale all’1, un evento matematicamente inaccettabile, un punto di non ritorno per chi sceglie di vivere in una realtà governata dall’esattezza statistica, dove riesce a trovare posto solo l’accoppiamento privo di coinvolgimenti.

Pensiamo a quanto anche per noi il sesso sia fin troppo spesso una questione di cifre – quante volte, quanti centimetri, quanti minuti – numeri che spariscono non appena entra in gioco l’amore. La sensualità di chi ama davvero non è più quantificabile, il che però, come sembra volerci suggerire la vicenda di Op Oloop, non basta a rendere l’idillio amoroso un qualcosa di desiderabile, di perfetto.

Il valore di questo romanzo, scritto quasi un secolo fa, va dunque oltre la sua intrinseca originalità e il linguaggio ben lontano dalle svenevolezze a cui siamo avvezzi. Filloy sembra quasi voler rimettere in discussione le nostre esperienze, la nostra eterna ricerca di un’unione fisico-spirituale. Siamo sicuri che il vero amore sia quello che rende felici invece di terrorizzarci? È vero amore se, nella sua piena realizzazione, ci fa venire voglia di vivere anziché di morire? Certo, Filloy è un provocatore per natura, e di sicuro tra i suoi fini principali c’era quello di attaccare il perbenismo da cui si sentiva circondato (anche il fatto che Oloop sia un finlandese in Argentina, dunque uno straniero, assume una valenza metaforica piuttosto evidente) eppure dietro questa inusuale parabola sembra nascondersi qualcosa di più universale: una profonda riflessione sull’amore come forza sovrumana che, per essere raccolta dall’umano, va in qualche modo razionalizzata, addomesticata, privata della sua ingestibile purezza.