Qui una lettura del pezzo che segue, a cura dell’autore.

Questa storia comincia nel dicembre del 2012, quando alla redazione di This American Life arriva una mail inviata da un certo John B. McLemore, Woodstock, contea di Bibb, Alabama. Si presenta dicendo di essere un vecchio ascoltatore del programma che ha deciso di contattarli per chiedere se hanno modo di mandare dalle sue parti un giornalista, un reporter, qualcuno insomma che possa investigare su certe gravi vicende che sono successe nella sua città, a Shitown, come l’ha ribattezzata.

Dalle prime mail si capisce che McLemore vive in una specie di terra dei fuochi morale. Nella sua città, antiche costruzioni vengono rase al suolo nel giro di una notte per fare spazio a Wal-Mart pronti a servire una umanità che passa il tempo a coprirsi di tatuaggi e ingrassare. Qui, scrive nelle mail, la gente è convinta che il mondo sia stato creato 5000 anni fa e che il cambiamento climatico sia una fandonia. Nella sua contea il ricco rampollo di una famiglia di suprematisti bianchi ha ucciso un ragazzo a calci e adesso va in giro a vantarsene, mentre la polizia non alza un dito. Anzi! In giro c’è un poliziotto che di notte ferma donne sole al volante, le fa accostare e poi le stupra; deve sentirsi al di sopra di tutto, visto che a volte le porta addirittura al comando per continuare lo scempio.

Mail intrise di rabbia e frustrazione arrivano a mandate, come violenti temporali, per tutto il 2013. Brian Reed, uno dei produttori del programma, s’informa sulla veridicità dei fatti segnalati da McLemore e inizia a vedere se ci sia o meno una storia da raccontare.

È cominciato così il secondo podcast di clamoroso successo (andato in onda lo scorso 28 marzo, ha raggiunto i 40 milioni di download) prodotto dalla squadra di This American Life, programma radiofonico elogiato e acclamato un po’ da tutti e a cui è attribuito il merito di avere cambiato il modo di raccontare storie e di fare radio giornalismo. Per quanto riguarda successo, importanza e impatto culturale, TAL è stato fondamentale per la radio quanto quel “megamovie” (e meganovel) dei Sopranos lo è stato per la tivù. Le puntate sono un incrocio tra reportage, inchiesta e romanzo, e raccontano di gente comune a cui capita che la vita impenni verso l’incredibile. A detta di alcuni impiega espedienti e mezzi del New Journalism, di cui This American Life sarebbe il perfetto erede; a detta di altri, me per esempio, combina con stupefacente efficacia reportage, memoir, romanzo e racconto orale. TAL è insomma un perfetto esempio di “storytelling” (parola che, vista la brutta piega che sta prendendo, ho deciso di scrivere in corsivo e mettere sotto stretta sorveglianza da un paio di virgolette).

Nel 2016 la fama del programma è arrivata anche qui in Europa, in seguito alla creazione di The Serial, spin off di dieci puntate che raccontava, investigando i punti rimasti poco chiari, un omicidio avvenuto a Baltimora nel 1999. Hae Min Lee, diciottenne di origine sudcoreana, una mattina di febbraio viene ritrovata morta e malamente seppellita ai margini di un parco. Per il crimine viene condannato il suo ex fidanzato e coetaneo Adnan Syed, figlio di immigrati pakistani (padre ingegnere informatico: middle class quindi, non gente dell’inner city) per niente inclini a far propria l’idea di meltin’ pot.

Un po’ The Wire e un po’ Romeo e Giulietta, The Serial ha raccontato una bella storia ー bella letterariamente 一 di ragazzi spaesati e con una gran voglia di essere giovani, giovani e americani: amori interrazziali, football, marijuana, musica e giri in auto, e in mezzo genitori dallo sguardo parecchio diffidente verso un mondo pericoloso e ammaliante come un filtro magico.

The Serial, la prima stagione (poi con la seconda hanno combinato un mezzo pasticcio) è stato il più grande successo che un podcast abbia riscosso (da qualche parte ho letto che ha superato ottanta milioni di download). Notevole; notevolissimo se si tiene conto che è possibile ascoltarlo solo in inglese.

Con The Serial, almeno per quel che mi riguarda, ho intravisto le possibilità al momento inespresse di quello che (ancora) oggi chiamiamo romanzo; S-town, invece, quelle possibilità le ha raccolte e messe in pratica. Di cosa parla, quindi, cosa racconta questo podcast? È una fiaba realista, per così dire, e dolorosa, che narra la vicenda di un uomo tormentato, prossimo a precipitare nei cinquant’anni, impotente e disarmato di fronte alla colata di fango emotivo e morale che attimo dopo attimo lo sommerge, là, a Shitown.

Brian Reed, dopo un anno di mail e telefonate, cauto comincia ad attrezzarsi. Registra, edita, intervista, indaga e scrive. Non escludo, vista la tonalità dell’ambiente nel quale si è immerso, che all’inizio Reed sia stato spinto verso questa storia da un calcolo un po’ cinico, che cioè abbia avuto un certo peso l’enorme successo riscosso dalla prima stagione di True Detective (andata in onda a gennaio del 2014) e che a tratti, quando si ascolta S-town, viene in mente. E comunque: entrambe le storie si svolgono in un territorio culturale e umano che per semplice brevità definisco The Waste Land. Brian Reed, convinto da quel trickster eccentrico e depresso di John B. McLemore, parte da New York e arriva nella terra desolata. Perché qui è il KKK che detta legge; i figli di ricchi razzisti uccidono e poi si vantano mentre mangiano le patatine al fast food; Rush Limbaugh è Zeus e la polizia, la polizia sono i pretoriani, come li chiama McLemore.

Reed s’incammina lungo la pista indicata da questo brillante pasticcione che sa un sacco di cose, vede complotti ovunque e senza sosta parla del cambiamento climatico da sembrare un disco rotto. Ripete notizie asfissianti, ma vere. Verità che Brian Reed, come qualsiasi altro uomo medio, ha sotto gli occhi ma non riesce a sentire e che McLemore gli snocciola come in un cupo notiziario: ogni quattro giorni e mezzo nel nostro pianeta salgono a bordo un milione di nuovi esseri umani, ma se il tasso di degrado del terreno coltivabile restasse invariato ci rimangono appena 60 anni di risorse agricole. Il plancton diminuisce dell’1% l’anno, il che significa che entro 50 anni ce ne sarà la metà e quindi l’acidificazione degli oceani sarà una faccenda inevitabile. Il 99% dei rinoceronti si è estinto e il 50% della grande barriera corallina è andato distrutto. Reed arriva in Alabama per confermare i suoi pregiudizi, il sud violento e razzista, ma trova McLemore che in fondo gli dice qualcosa di più grave: noi, anche il sottoscritto, anche Reed, tutti noi ci comportiamo come un giovane coglione del KKK che si sente libero di massacrare un ragazzo, mentre la gente attorno guarda e sa, ma nessuno fa niente.

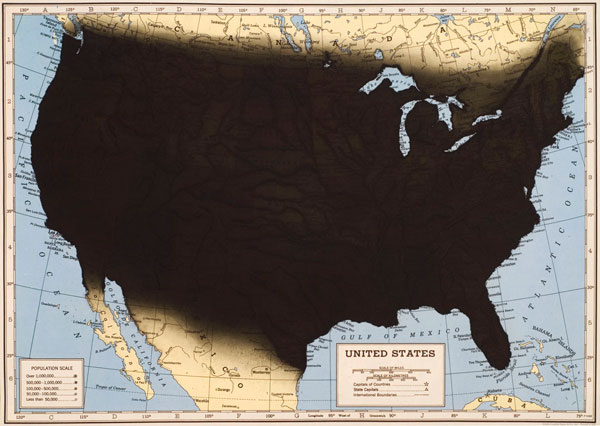

Le prime puntate di S-town fanno venire in mente True detective, certo, ma non solo, perché oggi, maggio 2017, con Donald Trump who sits at the head of the chamber of commerce, ad ascoltare l’esasperazione e lo sdegno che John B. McLemore prova per il suo Paese sfiancato e abbruttito, viene facile immaginare cosa prossimamente potrebbe diventare l’America.

Con calma e ordine, se possibile. Brian Reed dopo le mail parte per l’Alabama per conoscere McLemore e seguire la pista dell’omicidio. Scorrono conversazioni in cui John B. McLemore, con l’accento nasale e zuccheroso del sud, parte con il suo rancido talkin’ blues. La sua contea, dice, è tra le prime nel Paese per molestie sessuali verso i bambini; per analfabetismo; per corruzione delle forze dell’ordine. A sentirlo pare parli di Dogville. E John B. è sfinito da quello schifo che cola in ogni direzione: dal resto degli USA verso l’Alabama, Shitown, e viceversa: da Shitown verso il pianeta terra. Tutto, secondo McLemore, è Shitown.

Brian Reed a un certo punto gli chiede come mai abbia deciso di contattare TAL e quello gli spiega di sentirsi assediato da depressione e rimpianti: ho quasi cinquant’anni e sarei dovuto andarmene molto tempo fa, poi però chi si prende cura di mia madre con l’alzheimer? Ho con me anche tredici cani raccolti per strada e questa è la vita; certamente, aggiunge, ci sarà qualcuno a Beirut, a Falluja che si chiede: ma perché non ci lasciamo questo buco alle spalle?, ma poi nessuno lo fa. Dice di avere piantato fiori ovunque attorno a casa, nella sua proprietà, i cinquanta ettari ereditati dal nonno, e in mezzo al suo bosco ha costruito anche un labirinto fatto di siepi con 64 diverse soluzioni per uscirne. In fondo, dice, Shitown è casa mia.

Durante le telefonate ride, esasperato e isterico, è agitatissimo e allo stesso tempo lucido, sempre in movimento, parla al telefono mentre piscia nel lavandino della cucina, descrive le azalee che vede dalla finestra e intanto in sottofondo, come musica contemporanea, il suo branco di cani corre e abbaia; parla delle meridiane, sua passione, e del cambiamento climatico, sua ossessione; è un tipo dotato di eloquenza strampalata e veemente e riesce a raschiare via dal linguaggio parole semi sfigurate e selvatiche che ti saltano addosso, come quando dice che Shitown è “A world of proleptic decay and decrepitude” (un mondo di rovina prolettica e decrepitezza), intendendo cioè che la sua città è una sorta di anteprima, di avamposto di quel che saranno in futuro rovina e decrepitezza.

Il suo mestiere è aggiustare antichi e sofisticati orologi a pendolo, ma è anche quello di informarsi, raccogliere e incrociare dati sul cambiamento climatico. Qui però 一 dice 一 alla gente non frega una cazzo di niente, alzano le spalle e dicono “Fuck it!”. Pare che tutta l’umanità alzi le spalle e dica “Fuck it!”.

Nell’arco dei primi due capitoli la pista del ragazzo ucciso a calci si chiude nel parcheggio della K3, ricca ditta che commercia in legname, dove Brian Reed, un pomeriggio, parla con Kabram Burt, figlio del proprietario, il rampollo che si credeva fosse l’autore di un delitto che invece non è mai avvenuto. Kabram racconta che si è trattato di una rissa durante una festa nel bosco, dove erano girate molte sostanze e tutti erano parecchio tesi. Per un attimo, sì, abbiamo avuto tutti paura che il ragazzo fosse morto, poi si è ripreso ed è stato accompagnato all’ospedale. È la gente ad avere ingigantito e distorto la cosa e io non sono mai andato in giro a vantarmene, come invece avrei fatto se avessi ammazzato un cervo.

Archiviata la faccenda dell’omicidio e della K3 (il nome della ditta secondo McLemore è un chiaro riferimento alle tre K: il Ku Klux Klan, mentre Brian Reed scopre dal sito che si tratta delle iniziali dei tre fratelli Burt: Kyle, Keefe e Kendall, proprietari della K3. Boh, chissà, magari è vera una cosa, magari l’altra, o forse tutt’e due). Brian telefona a John B. per informarlo che grazie a dio non si trattava di un omicidio. McLemore però non è tipo da ringraziare e tirare sospiri di sollievo e infatti, sconsolato e ringhioso, si avventa su altre notizie e gli comunica di aver appena saputo che la città di Vance, nella sua contea, quest’anno ha superato West Blockton, altra città sempre nella sua contea, per numero di molestatori di bambini procapite. E dice che il punto in fondo non era tanto l’omicidio, ma il fatto che in città, nonostante tutti sapessero, nessuno è andato a chiedere alla polizia di fare luce su questa vicenda. È questo il punto! II punto è che il contratto sociale qui è stato stracciato e gettato da un pezzo. E “qui” non è solo la contea di Bibb, non è solo Shitown, ma “qui” è ovunque. E via a parlare di cambiamento climatico o di notizie angoscianti, come una che ha appena letto: il figlio di un senatore dell’Arizona è stato incarcerato per aver soffocato ventuno cani, oppure: l’uomo che sta appena oltre la strada di casa sua ha tentato di uccidere la moglie investendola con un bobcat. Ascoltarlo fa venire in mente una versione (più) lugubre e strampalata di I am the Walrus.

A un certo punto Brian si chiede se John B. non lo stia prendendo in giro. Farlo venire a Shitown per niente, o solo per sentirlo abbaiare del pasticcio in cui si è cacciata l’umanità: il cambiamento climatico, il suo odio per i tatuaggi e la gente rincretinita da Facebook, crack e Gesù. Poi qualcosa di grande, e tragico, accade. E la storia, anche questa storia, impenna verso l’incredibile, e lo struggente.

Da qui in avanti sarei costretto ad avanzare a forza di spoiler, e non mi va. Se volete dunque sapere cosa succede, come questa fiaba finisce, non vi resta che ascoltarlo. E se il vostro inglese dovesse andare in affanno, qui potete trovare la trascrizione di tutti e sette i capitoli.

Adesso però voglio occuparmi degli aspetti che più mi hanno catturato. Decifrare che roba è questo S-town e come mai ha toccato così tante persone; poiché non si tratta di un semplice podcast, o un programma radio, ma non è neppure un romanzo, per quanto l’aggettivo novelistic, durante le interviste, sia stato spesso pronunciato dai creatori.

Fin dal primo ascolto mi tornavano in mente, la mia mente andava là senza che alzassi un dito, le cose scritte da Jung sulla figura del Trickster ー in italiano goffamente tradotto con il termine briccone ー e sull’Ombra: la parte oscura, animale e sgradevole, che tutti noi, più o meno consapevolmente, ci portiamo addosso. Ricca di risorse se riusciamo a trovare il modo per ascoltarla, pericolosa se facciamo finta che non ci sia, perché più ne siamo inconsapevoli, più la proiettiamo sugli altri. Vale a dire: sono loro, non io, a essere sporchi, disonesti, cattivi, schifosi e pervertiti. Se al contrario, sempre a sentire Jung, riusciamo a riconoscere la nostra Ombra, allora diventiamo degli individui scoscesi, tortuosi, chiaroscuri per così dire, e autentici. Jung ha ovviamente studiato mitologia e fiabe per dimostrare che i segni dell’Ombra sono da sempre presenti, generati da un bisogno emotivo inconscio dell’umanità. Nelle fiabe l’archetipo dell’Ombra compare anche nelle vesti del trickster, figura umbratile e animalesca; indomabile demonio che fa paura perché imprevedibile, capace di far smarrire la strada maestra al viandante, ma anche inaspettatamente generosa, in grado, con bestiale e obliquo balzo della ragione, di risolvere momenti d’impaccio e far prendere una traiettoria imprevedibile alle storie, e alla vita.

Ecco, John McLemore in questa fiaba pare essere un elemento di Ombra, anzi io toglierei il pare, è per me a tutti gli effetti l’Ombra, l’antagonista del protagonista. E oggi, il protagonista, mentre scrivo, chi è? Beh, su questo non ci sono dubbi: il protagonista è Donald Trump. (Se alcuni pensano che l’antagonista possa essere Obama, o Michelle con i suoi orti biologici, sbagliano). L’antagonista, l’attacco di panico di Donald Trump è un John B. McLemore che, saltando addosso al radio reporter Brian Reed, da Shitown è arrivato al centro dell’America, a milioni di Americani, riuscendo a sparare un messaggio più efficace e potente che nemmeno un quintale di editoriali del New York Times sarebbe stato in grado di fare. Con una mossa bestiale, come fanno i grandi romanzi, avviene uno scarto nel nostro sguardo e d’un tratto quella che sembrava luce ci si accorge che in verità è tenebra. Il vero apprentice, per citare il titolo del reality condotto da Trump, il vero apprendista di consapevolezza è John B. McLemore. Le cose che dice, sempre sopra le righe, scomposte, stridule, ma vere, in quella sua casa piena di cani persa in fondo a un viale, con labirinti e una folla di mille fiori di specie diverse, sono fatti che tutti sappiamo, ma che lui disperato urla, come se fosse la parte di noi che sta in ombra e che non azzardiamo a fare parlare. E qui si arriva al secondo punto, quello più interessante, la forma, le pieghe che potrebbe, anzi, che sta prendendo il romanzo. O forse dovrei piuttosto usare il termine scrittura.

Ammetto di essere molto eccitato dalla possibilità di “scrivere qualcosa”, o, anzi: di produrre qualcosa di scritto che non sia composto solo da scrittura ma da un incrocio, da un intreccio di musica, voce, video, immagini e scrittura. Mi piace molto l’idea di raccontare una storia che sia viva e ingombrante come un individuo. Immagino un specie di incrocio tra un film e un album fatto di collage, scrittura e foto, redatto da un disadattato in un muffoso scantinato. Non ho difficoltà a pensare che la scrittura, grazie ai mezzi che il digitale mette a disposizione, possa prendere questa piega, che le case editrici potrebbero prendere un assetto del tutto diverso. Mi è sempre piaciuta da matti l’idea del romanzo come caccia al tesoro, seguire le tracce di una persona che “è stata”, seguire i suoi passi, vedere, frugare, annusare quasi, quel tratto di anima che un individuo ha lasciato dentro lo spazio che per comodità chiamo opera. Camminare nei suoi luoghi oscuri.

È strano che mentre scrivo queste parole a venirmi in mente con più forza siano non dei romanzieri ma due pittori, Schiwfters e De Kooning. Il primo, con i suoi collage e micro installazioni, che da ragazzino mi avevano travolto perché somigliavano, ma erano ancora più vibranti, a certe copertine di dischi, bellissime; in quello spazio c’era tutto, sembrava di frugare nel cassetto di una persona amata e sfiorare i suoi pensieri, i sogni dolenti, i sentimenti malinconici o strambi. Sentivo la possibilità di toccare, vedere l’anima di una persona. E poi, mentre rifletto sull’importanza di S-town e ciò che qui chiamo scrittura, penso a De Kooning. A venirmi in mente è un discorso che tenne nel 1951 all’inaugurazione di una mostra. Parlò del concetto di arte astratta, il titolo infatti è What Abstract Art Means To Me. Non sono sicuro di avere capito cosa intendesse dire, ma una parte mi è sempre rimasta impressa: “Distendo le braccia lungo il corpo e mi chiedo dove arrivano le mie dita: ecco, questo è tutto lo spazio di cui ho bisogno come pittore”.

Nel corso degli anni a questa frase mi è capitato di pensare spesso; talvolta mi sembrava una stupidaggine senza significato, altre invece era potente quanto il frammento lasciato da un greco abbronzato e folle vissuto prima di Socrate, altre ancora ci empatizzavo, cioè sentivo la frase con le viscere, più che capirla con la testa. E quando io e quella frase eravamo in armonia pensavo che De Kooning facesse riferimento a una condizione miracolosa in cui la pittura (come la scrittura) è veramente un gesto colmo di significato, un gesto del corpo che produce, anzi riproduce quello che dentro di noi si anima, consegnandolo alla realtà con intatta furia, velocità e abissale significato. L’unica volta che ho provato una sensazione del genere, in cui avevo l’impressione di avere sotto gli occhi una lingua che era carne, che era corpo, che si muoveva, è stato con Nabokov, Il dono. (No, a dire il vero mi è capitato anche con L’informazione di Amis). Mi sembrava che le cose, gli oggetti che scriveva, i cieli, i movimenti, i tramonti, i pensieri e i ricordi fossero arrivati sulla pagina tramite i gesti dell’autore, sembrava danza, sembrava cinema, sembrava musica, sembrava insomma che a quelle parole la pagina andasse stretta. Dentro quel libro c’era un’agilità, una vicinanza con le cose che mi ubriacava; pareva che le frasi straripassero tanto erano sensuali, rapide, piene di corpo e ritmo, vive, vivissime. Reality is friskin’ me, come dice Common in una canzone.

Saul Bellow ha dettato alla sua segretaria alcuni romanzi; Il dono di Humboldt, pare, e Il dicembre del Professor Corde. E lo stesso faceva François-René de Chateaubriand: “parlava” le sue Memorie d’oltretomba (di stupefacente bellezza, tra l’altro), mentre scalzo camminava in lungo in largo per la stanza. Non dare scampo alla verità emotiva, costringerla a venire fuori con ogni mezzo necessario. Chissà che bellissimo sgorbio verrebbe fuori.

In fondo, quando penso alla scrittura come gesto, a venirmi in mente è un miscuglio tra le prime pazienti di Freud che sdraiate andavano freewheelin’, mentre si sottoponevano alla “cura parlata” o, come l’aveva definita una paziente, “la cura dello spazzacamino”, e lui, Bert the Match Man.

Grazie a Barbara Setti

Filippo Belacchi lavora tra Fano e Firenze. Ha pubblicato nel 2011 la raccolta Cinque racconti e una resa dei conti (Pequod Italic 2011) e nel 2015 il racconto Desolation Row. Insegna Letteratura Comparata alla Gonzaga University a Firenze. Ha scritto saggi su Vladimir Nabokov, Don DeLillo e Martin Amis.